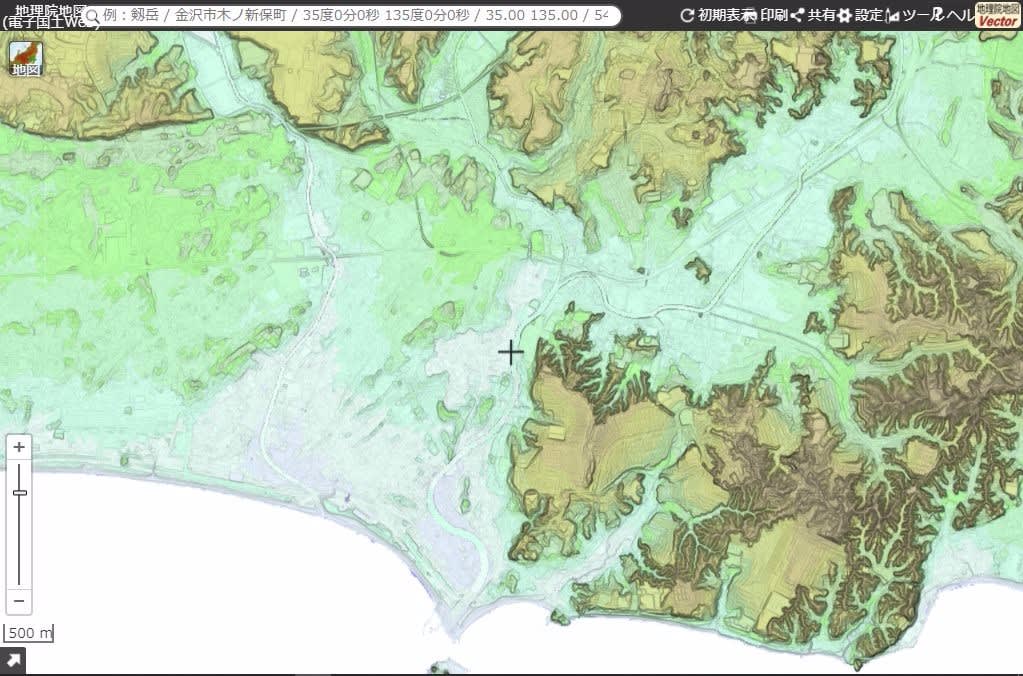

下図の長窪の地形ですが、、、

緑の強い処は高い場所。

黒い処は傾斜が強い処(切岸)=城壁に相当する場所です。(図1)

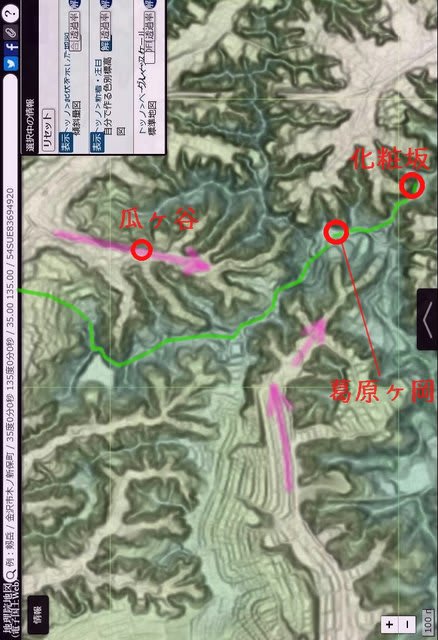

普通の空中写真を使い、傾斜の強い崖(切岸)を黒く強調させたモノです。(図)

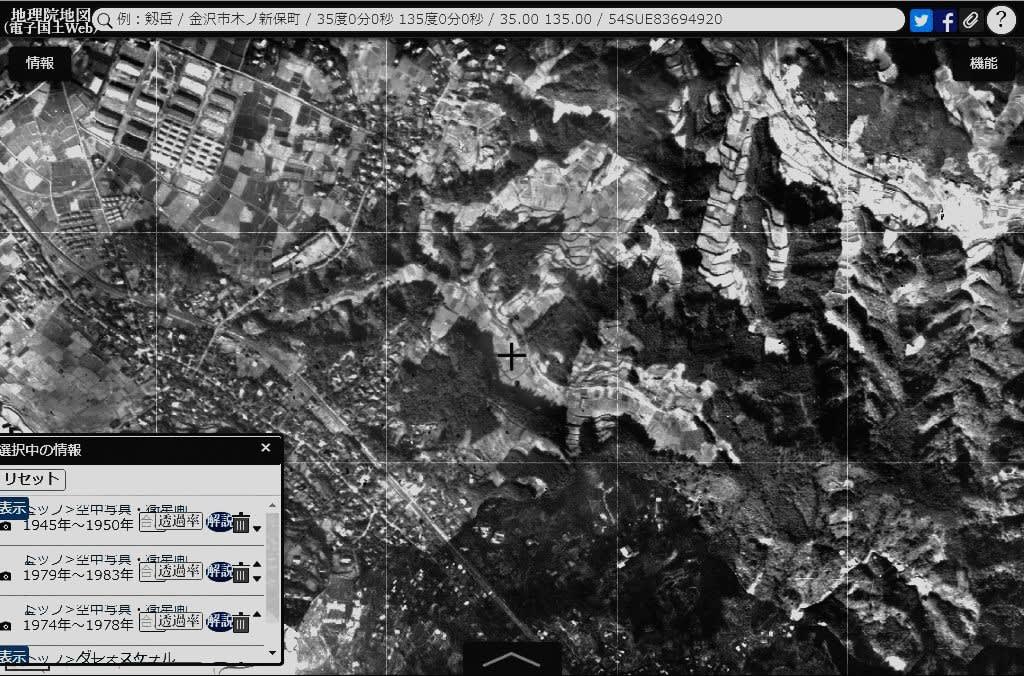

未だ大船高校が無い時代の写真です。

この砦構造も大手の宅地造成に依り、、鎌倉城は破壊され、現在も続いている。(図3)

通常の図とは違い、左が北です。大船高校のグラウンドが目立ちます。(図4)

同様な経緯で、台峰の北鎌倉女子学園グラウンドが同様な砦の上に同じ手法でグランドが造られています。

上の赤い点か、下の黒点を基準に立体視をしてください。

点の間は自身の両眼の間より 狭くしないと立体視出来ません。画像をズームさせて見てください。(図)

立体視出来なかった方は、残念ですね、、、

立体視出来た人は 1956年(60年以上前)の長窪を見る事が出来る!

長窪の記事が評判が良いので、、画像を付け加えてみました。

長窪の砦 3.5 (2020年02月04日 | 大鎌倉城)

長窪の砦の地形は特異な構造ですが、、、

読まれて如何でしたか?

図4に示した様に、住宅地が立ち並びチットモ砦らしくない!

当の住人たちは、これを鎌倉城等と言う認識はまるで無い。

石垣が無いから城じゃない! なんて言う常識的な考えの方々が暮らしています。

戦国の城は石垣が無いのが当たり前。

更にソレより前の時代の城構造です。

石垣に相当する切岸が鎌倉城には在る。切岸から中に新田軍は入れなかった事で、切岸の有効性と鎌倉城の堅固さが証明されたのです。

負けた理由は海の潮が引く天変地異が原因であった。

そんな城造りの基が、この砦には残っています。 次の戦国時代の城造りの基になったと考えています。

今時の城に詳しい研究者等は、巨大な規模と切岸に、城とは理解できない。

その理由は、戦国時代の城は、隣国の武力に対抗する為の城であり、地方の小国の小規模な争いの城です。

鎌倉の城は、当時世界最大で敵なしのフビライハンが率いる軍隊と戦う為の城で在った訳で規模が全く違う訳です。

下の写真は長窪切通入り口(門の)左側の暗闇を進む。判りにくい!

鎌倉全体の山に有る崖!表面に見えるのは住宅地ですが、、その裏庭には、切り立った切岸が有るのです。

知らない人は、住宅を作る為に裏山を切り崩して平地を広げた! 等と解釈をする方が居ると思いますが、、、

現代の土地ブローカーが大規模造成をしない限り、山を削ってまで住宅地は作りません。

注意深く斜面地を観察すれば、昔ながらの城構造が残っているのが理解できると思います。

それが、識別するのが「違いの判る見る目」ですが、、、 この様な時代背景が理解できないと、識別できない。

飲食店や土産物やをウロツク観光客とは違った、古都鎌倉探索の一段深い知識を必要とする鎌倉巡りと成ります。

広大な鎌倉は広すぎて、構造を理解できずに苦しみますが、、

鎌倉城を理解する為の雛型で長窪の砦は理解し易く、中身は濃い。

興味の無い人には、、、

単なる住宅地です。