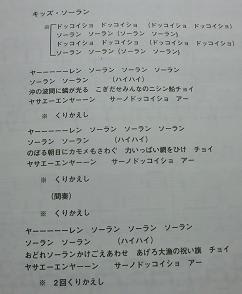

先生「この前は、『ソーラン節』を聞きました。

今日は、『南部牛追い歌』を聞きます。

昔、岩手県が南部藩と言われていたので『南部』

牛追いって何だかわかる?

教科書の絵を見てみよう。」

児童 教科書を開き、絵を見る。

牛追いはどんなことか、絵を見て考える。

先生「牛追いは、運ぶ仕事だね。今で言う、運送業。

南部牛追い歌を聞こう。

聞き取れる言葉はあるかな?」

児童 CDで歌を聞きながら、言葉を聞き取る。

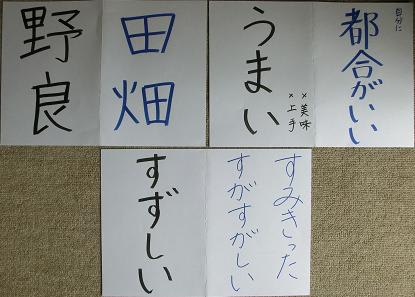

先生 聞き取った言葉を黒板に書く。

足りないところを後で埋めて書く。

♪田舎なれども サーハーエ

南部の国はヨー

西も東も サーハーエ

金の山 コラサンサーエ

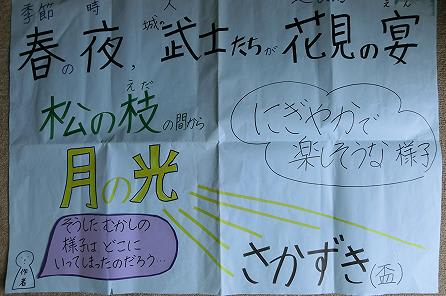

先生 黒板に次のような情報を書きながら

南部藩の牛追いの仕事を説明する。

「海でとれるものを積んで、峠を越えて内陸の町に

運び、今度は、内陸でとれたものを積んで海の町に

運んでいたんだね。

海でとれるものといえば?」

児童「魚!」「干した魚!」

先生「そうだね。他には?」

児童「・・・」

先生「塩、海水から作られる塩。

内陸でとれるものは、コメ、アワ、ヒエ、マメなどです。

目的地に運ぶには、二泊三日かかっていたんだね。

山の中を牛に荷物をのせて、人間は牛の後ろを歩いて、

野宿したりして運んでいました。

どんな仕事をしながら歌ったか分かったところで、

もう一回、歌を聞くよ。

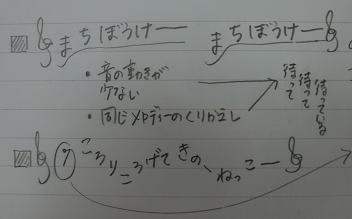

今度は、『田舎なれども サー』のサーが何拍(いくつ)

声を伸ばしているか数えてね。」

児童 CDを聞く。

先生「何拍だった?」

児童「三拍。」「四拍。」「二拍。」

先生「あらら、いくつも出たね。」

児童「数えるのは、むずかしい・・」「何が、一(いち)だか分からない。」

先生「本当だ!何が、一拍か分からないから、何拍か分からないね。

この前聞いた『ソーラン節』は一拍が分かった?

歌ってみよう。」

児童 先生の歌に合わせて歌う。途中、手拍子で拍をとる。

先生「拍が分かるね。拍がはっきりしてると、みんなで合わせて

歌いやすいね。

『ソーラン節』は、どんなときに歌うんだっけ?」

児童「ニシン漁のとき。」「ニシンを船に移す時、みんなで。」

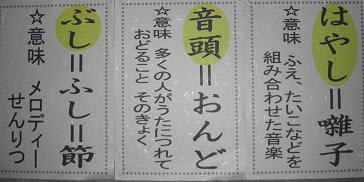

先生「そう、たくさんの人が声を合わせて歌うには、拍が分からないと

歌えないね。

『南部牛追い歌』は、大勢で声を合わせるよりも、

自分の歩くペースや牛の歩くペースに合わせて、歌って

いたから、拍がなくて、自由な感じなのかもしれないね。」

*「ソーラン節」と「南部牛追い歌」を最後にもう一度、聞き比べる。

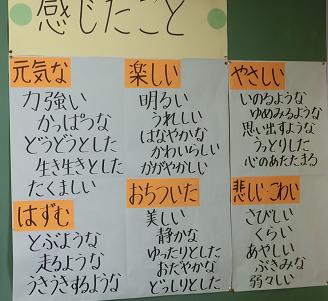

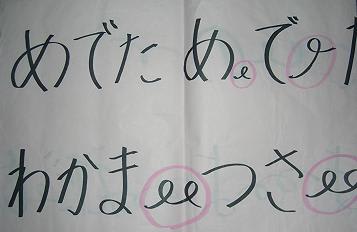

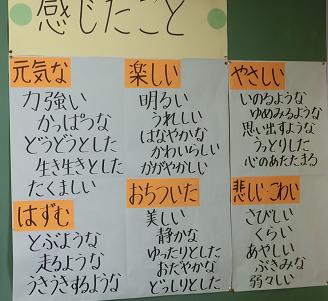

歌の感じの違いをワークシートに書く。

掲示された感じたことを表す言葉を参考にしてもいいことを告げる。

今日は、『南部牛追い歌』を聞きます。

昔、岩手県が南部藩と言われていたので『南部』

牛追いって何だかわかる?

教科書の絵を見てみよう。」

児童 教科書を開き、絵を見る。

牛追いはどんなことか、絵を見て考える。

先生「牛追いは、運ぶ仕事だね。今で言う、運送業。

南部牛追い歌を聞こう。

聞き取れる言葉はあるかな?」

児童 CDで歌を聞きながら、言葉を聞き取る。

先生 聞き取った言葉を黒板に書く。

足りないところを後で埋めて書く。

♪田舎なれども サーハーエ

南部の国はヨー

西も東も サーハーエ

金の山 コラサンサーエ

先生 黒板に次のような情報を書きながら

南部藩の牛追いの仕事を説明する。

「海でとれるものを積んで、峠を越えて内陸の町に

運び、今度は、内陸でとれたものを積んで海の町に

運んでいたんだね。

海でとれるものといえば?」

児童「魚!」「干した魚!」

先生「そうだね。他には?」

児童「・・・」

先生「塩、海水から作られる塩。

内陸でとれるものは、コメ、アワ、ヒエ、マメなどです。

目的地に運ぶには、二泊三日かかっていたんだね。

山の中を牛に荷物をのせて、人間は牛の後ろを歩いて、

野宿したりして運んでいました。

どんな仕事をしながら歌ったか分かったところで、

もう一回、歌を聞くよ。

今度は、『田舎なれども サー』のサーが何拍(いくつ)

声を伸ばしているか数えてね。」

児童 CDを聞く。

先生「何拍だった?」

児童「三拍。」「四拍。」「二拍。」

先生「あらら、いくつも出たね。」

児童「数えるのは、むずかしい・・」「何が、一(いち)だか分からない。」

先生「本当だ!何が、一拍か分からないから、何拍か分からないね。

この前聞いた『ソーラン節』は一拍が分かった?

歌ってみよう。」

児童 先生の歌に合わせて歌う。途中、手拍子で拍をとる。

先生「拍が分かるね。拍がはっきりしてると、みんなで合わせて

歌いやすいね。

『ソーラン節』は、どんなときに歌うんだっけ?」

児童「ニシン漁のとき。」「ニシンを船に移す時、みんなで。」

先生「そう、たくさんの人が声を合わせて歌うには、拍が分からないと

歌えないね。

『南部牛追い歌』は、大勢で声を合わせるよりも、

自分の歩くペースや牛の歩くペースに合わせて、歌って

いたから、拍がなくて、自由な感じなのかもしれないね。」

*「ソーラン節」と「南部牛追い歌」を最後にもう一度、聞き比べる。

歌の感じの違いをワークシートに書く。

掲示された感じたことを表す言葉を参考にしてもいいことを告げる。