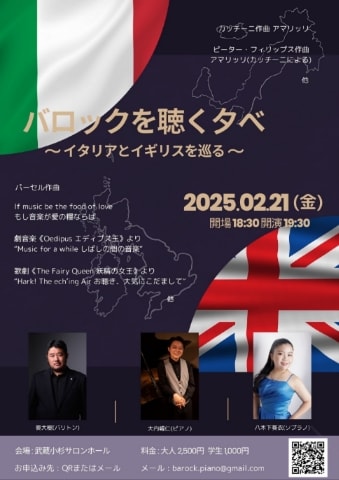

2月21日、バロック歌曲のみのコンサートの伴奏をさせていただきました。「え、伴奏やるの?珍しい」と案の定いろんな所から言われましたが、「モダンピアノの伴奏で歌いたい」という内容に共感して引き受けさせていただきました。

前半はパーセルの歌を5曲。後半はカッチーニ作曲のアマリッリを色々な編曲でというマニアックでもありかなひ尖った内容。うーん…好き(笑)

そもそも、声楽科入門のようになっているイタリア古典歌曲集…たしかに美しいですが、ほとんどが中期~後期ロマン派のパリゾッティさんが編曲した伴奏です。しかし、どうもそれを原曲と思われる方も多い印象があります。さすがにカッチーニのアヴェ・マリアに関しては浸透してきた感じはありますが(笑)

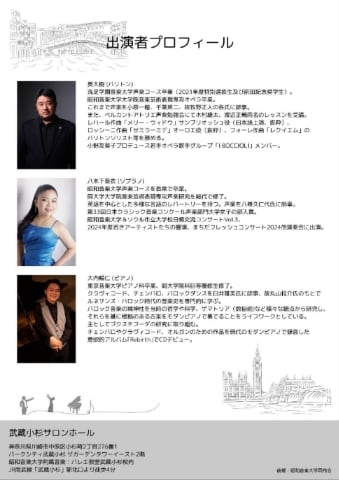

さて、だいぶ前にパーセルはResonanCeで取り上げましたが、こんなにまとめて演奏するのは始めてです。ピアノで演奏するのも1曲しかやったことありませんでしたし。曲は全てソプラノの八木下さんにお任せ。曲を受け取って驚いたのは、パーセルのグラウンド。ソロの作品にもグラウンドはいくつかありますが、まさか歌ものまでそういう構造になってるとは驚きでした。

ウェルギリウスについて考える時、いつもパーセルがよぎります。今回の演目には入っていませんが、パーセルの根底にはそのような文学知識があったのだろうと思います。それはオペラなどに限らず、です。

合わせを重ねる度に、リコーダー欲しいなぁとか弦欲しいなぁとか思うようになりましたが、そこら辺がカバー出来ねばと思い奮闘しました。スコアを見たり色々聴いてみたのですが、パーセルの奥深さには驚きの連続でした。それは思想的な意味ではなく音楽的な意味においてです。あと20年長生きしたらどんな音楽家になっていただろうとつい思ってしまいました。

さぁ、後半はカッチーニのアマリッリ祭り。その前にイギリスからイタリアへの架け橋として私がソロでファーナビーの「古いスパニョレッタ」を。イギリスの作曲家が書いたシチリアーノということで繋げました。

それからまずはパリゾッティ版のアマリッリ。アマリッリとしては一番耳にする版ですね。次に原曲に近いアレンジのものを。たしかにリュートやギターで爪弾く方がいいのでしょうが…そこはピアノの力を信じて(笑)奥さんの解説もだいぶお客さんに伝わっていたように思います。

次にピーター フィリップスというこれまたイギリスで活躍した作曲家が編曲したアマリッリをピアノソロで。この時代、すでに歌ものを器楽に編曲するというのはあったんですよね。当時の装飾の一例にもなりますね。そういう意味でも取り上げたかった曲でした。

最後に取り上げたのはパリゾッティより少し後のフロリディアという作曲家による編曲。これがまぁ色んな意味で面白い編曲でして…覚えたての和声を使いたがる若者のような編曲(笑)もはやピアノソロじゃない?ってくらいのやり込み度。それに合わせる奥さんの歌い方に、本番もニヤニヤが止まりませんでした(笑)

全体を通して、お客さんが楽しめる会だったように思います。要所要所でお客さんの頷きが大きく、言いたいことを伝えられているんだなぁとピアノ側から見ておりました。若い歌手の方々がこういった活動をされるの、とても嬉しく感じます。自分の勉強にもなりました。

ご来場くださいました皆様、ありがとうございました!