松本の名水巡りⅠの続きです

松本の名水巡りⅠの続きです

今回は、女鳥羽川の北側にある湧水スポットです

女鳥羽の泉

造り酒屋「善哉酒造」の前にある湧水

当然、ここのお酒はこの水を使っていて、地下三十数メートルから自噴しているそうです

鯛萬の井戸

お城の東、裏町にある湧水

かつて割烹料亭「鯛萬」があったことから呼ばれるようになり、平成15年に小公園として整備されました

西堀公園井戸

今回は、水が出ていませんでした

大名町大手門井戸

松本市の「水めぐりの井戸」事業のひとつとして、大手駐車場の一角にできた、新しい井戸です

東門の井戸

地下30メートルから水がくみ上げられていて、黒御影石の水鉢から流れています

辰巳の御庭

辰巳の御庭は、江戸時代に松本城の辰巳門と城主の辰巳御殿があった所で、今は小さな公園となっています

北馬場柳の井戸

北門大井戸

この井戸は、明治維新を迎え総掘りが片端の掘を残して埋め立てられ、その跡に新たに作られた突井戸です

それ以後湧水が豊かで、松本城北門脇にあるので北門の大井戸と呼ばれ親しまれています

今回の訪問は、冬であったせいか、いくつかの水を楽しむことができませんでした・・・

来春になったら、また訪れてみたいものです

この他にも、湧水があるようなので、それも楽しんでみたいですね

松本の名水巡りをしてきました(今回は、写真の量が多いので2回に分けて投稿します)

松本の名水巡りをしてきました(今回は、写真の量が多いので2回に分けて投稿します)

城下町松本は「名水の街」としても有名です

市街地の至る所で、名水が今でも湧き出していますね

「平成の名水百選」に、松本市の「まつもと城下町湧水(ゆうすい)群」として選ばれています

松本市は、梓川や奈良井川によってできた扇状地にあるため、わき水が豊富で、歴代の領主が保護した「源智の井戸」を筆頭に市民生活と結び付いた水場がとても多いですね

井戸水は飲料用だけでなく、酒造りやそば打ちなどにも利用されているそうです

それぞれの湧水には、柄杓やコップ等が用意されていて、誰でも飲むことができるようになっていますね

中町 蔵の井戸

昔懐かしい青色の手押しポンプの井戸で、地下25Mまで掘り下げて地下水を汲み上げています

草庵の井戸

徳武の井戸

龍興寺

源智の井戸

この井戸は湧水量も多く水質もよいため中世以来付近町内の飲用水酒造用水として利用され「善光寺道名所図会」にも「当国第一の名水」として紹介されています

多くの人が訪れ、お茶やコーヒー、家での煮炊きなどに利用されていますね

中村眼科の湧水

源智の井戸の向かい、中村眼科の庭にある新しい湧水です

源地の水源地

昭和23年12月から現在まで「源地水源地」として上水道給水源となっている場所です

小さな公園として整備されていて、小川が涼しげに流れていますね

翁堂の井戸

ギャラリー自遊石前の湧き水

妙勝寺の井戸

冬の為か、水は出ていませんでした

槻井泉神社(つきいずみじんじゃ)の湧水

この湧泉は古代以来のもので、清水の地名もこれによります

大きなケヤキの脇からコンコンと湧き出ていました

伊織霊水

『嘉助騒動』と呼ばれる農民一揆の農民たちの助命・救済に奔走した鈴木伊織の墓所近くの湧水です

日の出の泉 薬祖水

「松本薬業会館内」にある「くすりの神様」が祭られている「薬祖神社」の湧水です

日の出の井戸

『松本の名水巡りⅡ』に続きます

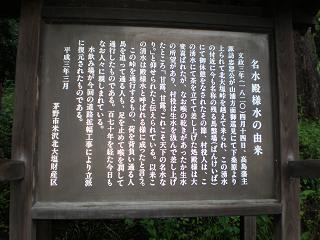

山梨県・北杜市 三分一湧水 に行きました

山梨県・北杜市 三分一湧水 に行きました

大滝湧水とともに「八ヶ岳南麓高原湧水群」として昭和60年に環境省の名水百選に認定されています

戦国時代に武田信玄が整備し、下流の三村に農業用水を三等分するために三角石を置いたと伝えられているそうです

湧水量は1日8500トン、水温は年間を通して摂氏10度前後を保っています

本湧水は農業用水ですので飲用しませんでした

こちらが紹介ページです(りんごをクリックしてね)・・・・

山梨県・北杜市 大滝湧水 に行きました

山梨県・北杜市 大滝湧水 に行きました

三分一湧水とともに「八ヶ岳南麓高原湧水群」として昭和60年に環境省の名水百選に認定されています

大滝神社の地内にあり、日量約22,000トン、年間通じ12℃の湧水です

木をくりぬいた樋口から湧水が流れ落ちていて、その裏側に水汲みできる場所がありました

夏ですが、水は冷たくまろやかですね

美味しゅう飲ませていただきました

こちらが紹介ページです(りんごをクリックしてね)・・・・