今日から市議会12月定例会が始まりました。

市長から提出議案の提案理由説明が行われました。

2件質疑がありました。

来年度からの水道料金の値上げ議案について北島議員が質疑しました。

質疑応答を聴く中で、前提となる知識が無いと理解が難しいと

思われる部分がありましたので解説します。

水道事業では老朽化した水道管の交換や、

設備更新、健全経営を続けるために、

伊勢崎市水道事業経営戦略(伊勢崎市水道事業ビジョン)において、

今後2回の水道料金の値上げを予定しています。

(令和6年度、令和10年度にそれぞれ10%)

平成6年度に10%の料金値上げの予定でしたが、

(上記リンク先の資料の22ページ)

今回提出された議案では、7.2%でした。

安くなるのは市民にとって良いことです。

市議会へ水道料金値上げの議案が提出される前に、

本年8月から9月にかけて市民のご意見を聴くために

意見の提出はありませんでした。

そのパブリックコメント用の資料によれば、

「群馬県からの受水費用の削減により、改定率を

水道事業経営戦略で想定した10%から7.2%に補正」

と書かれてます。

伊勢崎市は水道の水源の一部として、

県営水道から水を購入しています。

北島議員は、

「伊勢崎市は水道料金を上げざるを得ない中で

なぜ県の水道は料金を下げられたのか?」

という趣旨の質問をされました。

なかなか良い目の付け所と思いました。

伊勢崎市もまねできるならコストが下げられます。

市の答弁とすると、

県から「水の単価を下げたらこれまで以上買うか?」

という問い合わせが事前に各自治体へあり、

水の購入総量がこれまで以上に多くなったようです。

北島議員はこの答弁を聞いて

質問の答えになっていないと感じられたようです。

この答弁を理解するポイントは2点。

1点目は、県営水道の料金値下げの理由については、

市が県から理由を聴いている場合を除いて、

市が県に代わって答えられるものではありません。

推測の話になってしまいますので、

現実の状況を説明するしかないでしょう。

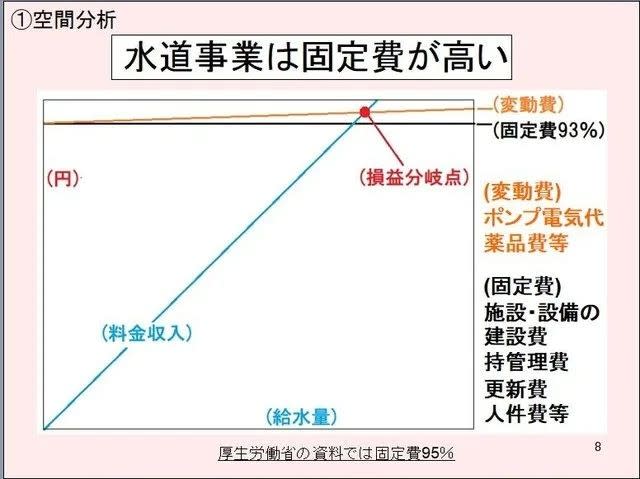

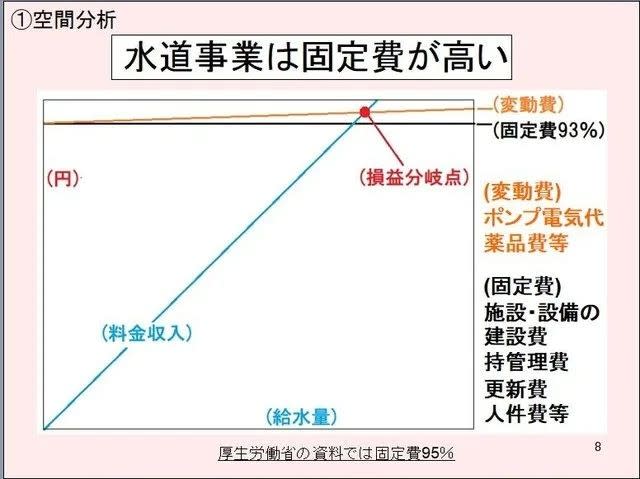

2点目は、前提知識が必要な部分。

水道事業は代表的な「装置産業」です。

装置産業を知らない方には、

この答弁はハテナ?だったかもしれません。

装置産業とは、生産やサービスの提供のために

巨大な装置を必要とする産業。

水道事業は家庭に水を届けるために、

ダムなどの水源の確保から浄水場、配水場、水道管の埋設等

巨大な設備と初期投資が必要な事業です。

会計的には、コストのほとんどは固定費で、

ポンプを動かす電気代等の変動費はわずかです。

水の供給量(料金収入)が固定費を上回り、

更に変動費の損益分岐点を上回っていれば、

事業として黒字になります。

しかし全国的に人口減少が進む中で水の需要は減少し、

かつて設置した水道の施設や設備が過剰となっています。

長期的には、減少する人口及び水需要に合わせて

水道システム全体を統廃合し縮小化して

固定費ラインを下げるべきなのですが、

短期的には過剰な設備を抱えた状態なので

水の需要が増えてくれれば、黒字ラインへ近づきます。

以上、「水道事業は装置産業」ということと

「今の水道システムは需要に対して過剰」を踏まえた上で

先ほどの答弁を理解する必要があるのです。

つまり、答弁は状況を説明しただけのように思えますが、

「県営水道は水の単価を下げる代わりに、

各自治体が今まで以上に大量に水を買ってくれれば、

トータルとして黒字になるのでしょう」

ということを言外に暗示していると感じました。

(参考)