予告どおり管理職の意識に触れる前に、

なぜ、管理職に注目するのか説明しましょう。

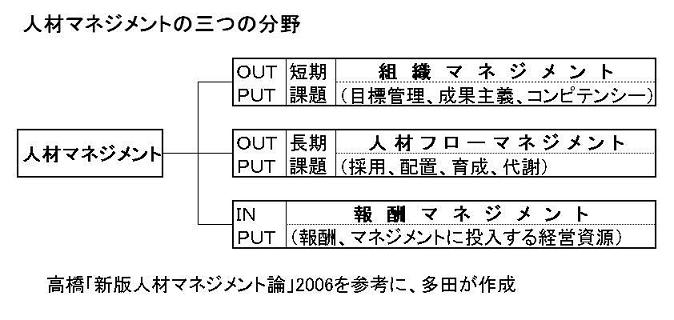

慶応大学教授の高橋俊介によれば、

組織における人材マネジメント(Human Resource Management)は、

「OUT PUT」として「短期課題」と「長期課題」があり

「IN PUT」として「報酬マネジメント」に分類されます。

短期課題とは、

各職場において課長等が目標管理や、成果主義、

コンピテンシーなどのツールを用いて、

目の前の組織や職員をどのように管理するかという課題です。

それぞれの職場は、それぞれの管理職によって、

組織の目標達成に向けて

適切に統制・コントロールされているはずであり、

それを行うことが管理職の中心的な業務なのです。

管理職は組織マネジメントにおける主役なのです。

次に、長期的課題とは、

人材フローマネジメントです。つまり、

人材の採用・配置・育成・代謝(退職)のマネジメントです。

これらのうち、

「育成」は各職場において管理職が取り組むべき課題であり、

「採用」「配置」「代謝」を行うのは人事課セクションの仕事です。

しかし、

詳細に考えてみると「配置」については、

これを「人事異動」又は「昇進・昇格」として考えるならば、

総務省調査(注1)によれば、

各所属における課長等の管理職による人事評価の結果が、

「配置」を決める際の重要な要素です。

個々の職員にとって、

「異動」や「昇進・昇格」は仕事に取り組む上で、

重要な関心事であるので、課長の評価による影響は大きい。

また、

この影響力を行使できる権限を背景に、

課長等の管理職は部下に対して、

管理・統制を行えるのだとも考えられます。

最後に、報酬マネジメントについては、

従来自治体では、年功序列制により

同一年齢・同一年次採用であれば基本的に給与は同じでした。

しかし、近年成果主義の導入が進み、

給与やボーナスに差をつける動きが広がっています。

報酬は、課長等の管理職による勤務評定の結果により

職員の報酬額が決定されるので、

課長等により適切な評価が行われることが何よりも肝要となりました。

このように、自治体の人材マネジメントにおいては、

組織マネジメント、人材フローマネジメント、報酬マネジメント

いずれの要素においても、課長等管理職の役割は、

当然のことながら極めて重要であり、

課長等は組織における人材マネジメントの要であることが確認できます。

次にお断りしておきたいのは、

私が取り上げる管理職像は、

すべての管理職に当てはまるわけでありません。

大雑把に言って、

自治体組織における職員の意識改革の状態については、

次の4通りのケースが考えられます。

部下の意識が改革された場合と、そうでない場合。

そして、それぞれについて

管理職の意識が改革された場合とそうでない場合です。

部下と管理職双方の意識が改革されたケースは問題ありません。

部下の意識が改革されなくても、管理職の意識が改革されたケースは、

次第に改善するでしょう。

部下と管理職双方の意識が改革されない場合は一番深刻ですが、

当事者に自覚がなければ対処法はありません。

私が取り上げるのは、

部下の意識が改革されたが、

管理職の意識が改革されていないケースです。

さて、

「管理職の持つ価値観」についての本題です。

実際に管理職がおかれている状況を考えてみしょう。

これまで年功序列で人事制度が運用されてきた結果、

部長、課長等のポストに就く者の多くは定年間近な職員です。

この状況は現在でも同じです。

20歳代前半から就職し、40年近く勤め上げ、出世も果たし、

ようやく定年目前までこぎつけたというのが、

大方の幹部職員の実感ではないでしょうか。

何事もなければ、もうすぐ数千万円の退職金が手に入るのです。

このような心理状態の管理職は、

政治家や、既得権益団体を敵に回して、非難や苦情を浴びながら、

新たな構造改革に着手しようとするでしょうか。

それよりも、

「ここでもめごとをおこすより、あと数ヶ月たてば自分は退職」

という意識が先に立ってしまわないでしょうか。

「自分がいるあいだは手をつけるな」と言う代わりに、

「しばらく様子を見ろ」と指示を出し、

時間が過ぎ去るのを待っている上司が多いとしたら、

行政の停滞もうなずけます。

なぜなら後任の部課長も定年間近な者が就くシステムなので、

1年待っても、新しい部課長から出される指示は

「しばらく様子を見ろ」であるからです。

森(2004)は地方公務員の管理職の態度について

次のように指摘しています。

「前例はあるのか」

「これまでどおりでなぜいけないのか」

「他所でやっているか」

「うまくいかない場合があるのではないか」

「助役や首長はこの案で納得するだろうか」

と思案し決裁を先延ばしする管理職が障碍である。

この障碍を巧みに通過していく能力が政策決定段階の能力である。

職場の管理職は少数の例外はあるが

「万事無難に大過なく」の行政文化の体現者である。

(森の引用ここまで)

1 「大過なく」という意識

平成18年の筆者調査により管理職に対する

都道府県及び政令指定都市の職員意識を分析したところ、

管理職の価値観は

「無謬性」、「責任逃れ」、「保守主義」でした

はじめに「責任逃れ」ですが、

筆者調査の自治体職員意見を元に、

これはどのような場面で発生するかと考えると二つある。

一つめは何か新たな行政課題が発生したときです。

縦割り行政の中では、いったん自分の担当と決まれば、

最後まで責任を持たなければならなくなるので、

その前になるべく回避しようという

消極的権限争いが発生します。

責任逃れの二つ目は、

仕事上なにか問題が発生してしまった時です。

この場合、自分の責任ではないことを主張し、

減点主義の人事評価において、

自分がマイナス評価を受けないように回避します。

このように、「責任逃れ」は、問題の担当を決める場合と、

すでに問題が発生した場合に発生することが確認できます。

次に「無謬性」について考察します。

これまでの中央集権的な行政執行においては、

自治体は国が決めたことを国が決めたとおりに

「正しく」行うことが求められてきました。

その結果、職員意識の調査にもあったように、

事業の目的や効果などはあまり考えなくとも、

正しく行ってさえいれば非難されることは無いと

いう意識があったと考えられます。

管理職が日常業務を行う上での座右の銘は

「無謬性」であると言えるでしょう。

では、無謬性を担保するためには、

どのように判断・行動すれば「間違いがない」のでしょうか。

仕事において判断に迷った時、

照らしてみる基準が「保守主義」と考えられます。

つまり、「保守主義」の中身である前例や、

古い習慣、制度、伝統などを重んじ、

これらに反していないか確認することで、

無謬性を担保しているのです。

「責任逃れ」、「無謬性」、「保守主義」の相互関係はわかったが、

「大過なく」とはどのような関係になるのでしょうか。

「大過なく」とは、

公務員の退職のあいさつで一番よく聞く言葉です。

職業人生全体を振り返ったとき、

たとえ小さいミスはあったかもしれないが、

大きな過ちは犯さずにやってこられたという気持ちです。

この気持ちは定年の時に突然発生するものではないでしょう。

また、日常の座右の銘は「無謬性」であるから、

「大過なく」は毎日意識するものでもないでしょう。

これは職業人生の節目において、大きな失敗は犯さずに、

穏便に定年を迎えたいという仕事への取り組み方についての、

包括的な心構え、願望ではないでしょうか。

仕事人生の節目で感じる、

古い時代のキャリア・デザインのようなものかもしれません。

ただし、「大過なく」の目標が仕事上の成果等ではなく、

いかに自分が「無事に退職すること」であることが問題なのです。

退職を目の前にすると、

いやでも職業人生を振り返ることが多くなるので、

「大過なく」という気持ちは特に強くなると考えられます。

以上の検討から、「上司・組織の価値観」に含まれる、

「無謬性」、「責任逃れ」、「保守主義」の相互関係は次のとおりです。

日常業務を行う上での座右の銘は「無謬性」であり、

これが通常の上司の価値観といえるでしょう。

日常業務の中で判断に迷った時、

無謬性を担保するために照らしてみる基準が「保守主義」です。

そして何か新たな行政課題が発生し問題の担当を決める場合や、

すでに問題が発生してしまった場合に、

「責任逃れ」が生じるのです。

最後に、これらすべての要素を包括する

職業人生における上位の基本的仮定のような価値観として、

「大過なく」があります。

これは、毎日意識するようなものではないが、

職業人生の節目において意識するもので、

「大きな失敗は犯さずに、穏便に定年を迎えたい」という

仕事への取り組み方についての、包括的な心構え、

願望であると考えられます。

管理職が「大過なく」という価値観を強く持っているならば、

新しい仕事に積極的にチャレンジしたり、

議員と対立してまで既得権益団体をばっさり切り捨てるなどの

荒治療には取り組もうとはしないでしょう。

そして部下は、

どのように行動すれば管理職から高い評価を得られるか、

管理職の価値観を推し量りながら判断・行動しているので、

組織の目標として、いくら「チャレンジ」、「成果」などを掲げても、

実際に職員を評価する

管理職の価値観が「大過なく」であり続けるからこそ、

職員の意識改革は起こらず、

従来の思考や行動パターンを続けている、と考えられるのです。

2 管理職に温存される年功序列性

管理職のあり方に注目すると、

いったん管理職になると降格は、まずありません。

そして管理職のポストが空くのは退職待ちという状況。

成果主義云々といっても、これでは管理職には、

実質的に「制度的な年功序列性」が温存されていると言えるでしょう。

そして、管理職の精神面に注目すると、

樋口(2006)によれば、一番長くその組織で働き、

ある意味年功序列に適応することで

その地位をつかんだ者が管理職なのである。

もともと保守的な行政組織文化と、

部下を監督・指導する立場にある管理職員の

退職を目前にした「大過なく」という価値観があいまって、

どうやってもチャレンジングな組織文化にはならなかったと

考えられるのです。

注1)総務省調査:総務省地方行政研究会

「地方公務員の人事評価システムのあり方に関するアンケート調査結果」

(参考文献)

高橋俊介(2001)「組織改革」東洋経済新報社

高橋俊介(2006)「新版人材マネジメント論」東洋経済新報社

樋口晴彦(2006)「組織行動の『まずい!!』学」祥伝社

森啓(2004)「自治体職員力」公職研『地方自治職員研修』第37巻通巻515号

なぜ、管理職に注目するのか説明しましょう。

慶応大学教授の高橋俊介によれば、

組織における人材マネジメント(Human Resource Management)は、

「OUT PUT」として「短期課題」と「長期課題」があり

「IN PUT」として「報酬マネジメント」に分類されます。

短期課題とは、

各職場において課長等が目標管理や、成果主義、

コンピテンシーなどのツールを用いて、

目の前の組織や職員をどのように管理するかという課題です。

それぞれの職場は、それぞれの管理職によって、

組織の目標達成に向けて

適切に統制・コントロールされているはずであり、

それを行うことが管理職の中心的な業務なのです。

管理職は組織マネジメントにおける主役なのです。

次に、長期的課題とは、

人材フローマネジメントです。つまり、

人材の採用・配置・育成・代謝(退職)のマネジメントです。

これらのうち、

「育成」は各職場において管理職が取り組むべき課題であり、

「採用」「配置」「代謝」を行うのは人事課セクションの仕事です。

しかし、

詳細に考えてみると「配置」については、

これを「人事異動」又は「昇進・昇格」として考えるならば、

総務省調査(注1)によれば、

各所属における課長等の管理職による人事評価の結果が、

「配置」を決める際の重要な要素です。

個々の職員にとって、

「異動」や「昇進・昇格」は仕事に取り組む上で、

重要な関心事であるので、課長の評価による影響は大きい。

また、

この影響力を行使できる権限を背景に、

課長等の管理職は部下に対して、

管理・統制を行えるのだとも考えられます。

最後に、報酬マネジメントについては、

従来自治体では、年功序列制により

同一年齢・同一年次採用であれば基本的に給与は同じでした。

しかし、近年成果主義の導入が進み、

給与やボーナスに差をつける動きが広がっています。

報酬は、課長等の管理職による勤務評定の結果により

職員の報酬額が決定されるので、

課長等により適切な評価が行われることが何よりも肝要となりました。

このように、自治体の人材マネジメントにおいては、

組織マネジメント、人材フローマネジメント、報酬マネジメント

いずれの要素においても、課長等管理職の役割は、

当然のことながら極めて重要であり、

課長等は組織における人材マネジメントの要であることが確認できます。

次にお断りしておきたいのは、

私が取り上げる管理職像は、

すべての管理職に当てはまるわけでありません。

大雑把に言って、

自治体組織における職員の意識改革の状態については、

次の4通りのケースが考えられます。

部下の意識が改革された場合と、そうでない場合。

そして、それぞれについて

管理職の意識が改革された場合とそうでない場合です。

部下と管理職双方の意識が改革されたケースは問題ありません。

部下の意識が改革されなくても、管理職の意識が改革されたケースは、

次第に改善するでしょう。

部下と管理職双方の意識が改革されない場合は一番深刻ですが、

当事者に自覚がなければ対処法はありません。

私が取り上げるのは、

部下の意識が改革されたが、

管理職の意識が改革されていないケースです。

さて、

「管理職の持つ価値観」についての本題です。

実際に管理職がおかれている状況を考えてみしょう。

これまで年功序列で人事制度が運用されてきた結果、

部長、課長等のポストに就く者の多くは定年間近な職員です。

この状況は現在でも同じです。

20歳代前半から就職し、40年近く勤め上げ、出世も果たし、

ようやく定年目前までこぎつけたというのが、

大方の幹部職員の実感ではないでしょうか。

何事もなければ、もうすぐ数千万円の退職金が手に入るのです。

このような心理状態の管理職は、

政治家や、既得権益団体を敵に回して、非難や苦情を浴びながら、

新たな構造改革に着手しようとするでしょうか。

それよりも、

「ここでもめごとをおこすより、あと数ヶ月たてば自分は退職」

という意識が先に立ってしまわないでしょうか。

「自分がいるあいだは手をつけるな」と言う代わりに、

「しばらく様子を見ろ」と指示を出し、

時間が過ぎ去るのを待っている上司が多いとしたら、

行政の停滞もうなずけます。

なぜなら後任の部課長も定年間近な者が就くシステムなので、

1年待っても、新しい部課長から出される指示は

「しばらく様子を見ろ」であるからです。

森(2004)は地方公務員の管理職の態度について

次のように指摘しています。

「前例はあるのか」

「これまでどおりでなぜいけないのか」

「他所でやっているか」

「うまくいかない場合があるのではないか」

「助役や首長はこの案で納得するだろうか」

と思案し決裁を先延ばしする管理職が障碍である。

この障碍を巧みに通過していく能力が政策決定段階の能力である。

職場の管理職は少数の例外はあるが

「万事無難に大過なく」の行政文化の体現者である。

(森の引用ここまで)

1 「大過なく」という意識

平成18年の筆者調査により管理職に対する

都道府県及び政令指定都市の職員意識を分析したところ、

管理職の価値観は

「無謬性」、「責任逃れ」、「保守主義」でした

はじめに「責任逃れ」ですが、

筆者調査の自治体職員意見を元に、

これはどのような場面で発生するかと考えると二つある。

一つめは何か新たな行政課題が発生したときです。

縦割り行政の中では、いったん自分の担当と決まれば、

最後まで責任を持たなければならなくなるので、

その前になるべく回避しようという

消極的権限争いが発生します。

責任逃れの二つ目は、

仕事上なにか問題が発生してしまった時です。

この場合、自分の責任ではないことを主張し、

減点主義の人事評価において、

自分がマイナス評価を受けないように回避します。

このように、「責任逃れ」は、問題の担当を決める場合と、

すでに問題が発生した場合に発生することが確認できます。

次に「無謬性」について考察します。

これまでの中央集権的な行政執行においては、

自治体は国が決めたことを国が決めたとおりに

「正しく」行うことが求められてきました。

その結果、職員意識の調査にもあったように、

事業の目的や効果などはあまり考えなくとも、

正しく行ってさえいれば非難されることは無いと

いう意識があったと考えられます。

管理職が日常業務を行う上での座右の銘は

「無謬性」であると言えるでしょう。

では、無謬性を担保するためには、

どのように判断・行動すれば「間違いがない」のでしょうか。

仕事において判断に迷った時、

照らしてみる基準が「保守主義」と考えられます。

つまり、「保守主義」の中身である前例や、

古い習慣、制度、伝統などを重んじ、

これらに反していないか確認することで、

無謬性を担保しているのです。

「責任逃れ」、「無謬性」、「保守主義」の相互関係はわかったが、

「大過なく」とはどのような関係になるのでしょうか。

「大過なく」とは、

公務員の退職のあいさつで一番よく聞く言葉です。

職業人生全体を振り返ったとき、

たとえ小さいミスはあったかもしれないが、

大きな過ちは犯さずにやってこられたという気持ちです。

この気持ちは定年の時に突然発生するものではないでしょう。

また、日常の座右の銘は「無謬性」であるから、

「大過なく」は毎日意識するものでもないでしょう。

これは職業人生の節目において、大きな失敗は犯さずに、

穏便に定年を迎えたいという仕事への取り組み方についての、

包括的な心構え、願望ではないでしょうか。

仕事人生の節目で感じる、

古い時代のキャリア・デザインのようなものかもしれません。

ただし、「大過なく」の目標が仕事上の成果等ではなく、

いかに自分が「無事に退職すること」であることが問題なのです。

退職を目の前にすると、

いやでも職業人生を振り返ることが多くなるので、

「大過なく」という気持ちは特に強くなると考えられます。

以上の検討から、「上司・組織の価値観」に含まれる、

「無謬性」、「責任逃れ」、「保守主義」の相互関係は次のとおりです。

日常業務を行う上での座右の銘は「無謬性」であり、

これが通常の上司の価値観といえるでしょう。

日常業務の中で判断に迷った時、

無謬性を担保するために照らしてみる基準が「保守主義」です。

そして何か新たな行政課題が発生し問題の担当を決める場合や、

すでに問題が発生してしまった場合に、

「責任逃れ」が生じるのです。

最後に、これらすべての要素を包括する

職業人生における上位の基本的仮定のような価値観として、

「大過なく」があります。

これは、毎日意識するようなものではないが、

職業人生の節目において意識するもので、

「大きな失敗は犯さずに、穏便に定年を迎えたい」という

仕事への取り組み方についての、包括的な心構え、

願望であると考えられます。

管理職が「大過なく」という価値観を強く持っているならば、

新しい仕事に積極的にチャレンジしたり、

議員と対立してまで既得権益団体をばっさり切り捨てるなどの

荒治療には取り組もうとはしないでしょう。

そして部下は、

どのように行動すれば管理職から高い評価を得られるか、

管理職の価値観を推し量りながら判断・行動しているので、

組織の目標として、いくら「チャレンジ」、「成果」などを掲げても、

実際に職員を評価する

管理職の価値観が「大過なく」であり続けるからこそ、

職員の意識改革は起こらず、

従来の思考や行動パターンを続けている、と考えられるのです。

2 管理職に温存される年功序列性

管理職のあり方に注目すると、

いったん管理職になると降格は、まずありません。

そして管理職のポストが空くのは退職待ちという状況。

成果主義云々といっても、これでは管理職には、

実質的に「制度的な年功序列性」が温存されていると言えるでしょう。

そして、管理職の精神面に注目すると、

樋口(2006)によれば、一番長くその組織で働き、

ある意味年功序列に適応することで

その地位をつかんだ者が管理職なのである。

もともと保守的な行政組織文化と、

部下を監督・指導する立場にある管理職員の

退職を目前にした「大過なく」という価値観があいまって、

どうやってもチャレンジングな組織文化にはならなかったと

考えられるのです。

注1)総務省調査:総務省地方行政研究会

「地方公務員の人事評価システムのあり方に関するアンケート調査結果」

(参考文献)

高橋俊介(2001)「組織改革」東洋経済新報社

高橋俊介(2006)「新版人材マネジメント論」東洋経済新報社

樋口晴彦(2006)「組織行動の『まずい!!』学」祥伝社

森啓(2004)「自治体職員力」公職研『地方自治職員研修』第37巻通巻515号