高校時代に書いた物理レポートを何気なく読み返してて、それのある箇所を今の知識で補ってちょっとだけ発展させた話。

視力を矯正している人は凹レンズで何を見ているのか。

まず、凹レンズを遠くから眼に近づけていったときの虚像の変化を追う。

ケース1

Fは焦点、青の矢印が物、赤が虚像、右にあるのが眼。

ここから物体と眼の位置を固定して凹レンズを眼のほうに動かす。

ケース2

焦点の位置が物体と同じとき、虚像は実物の半分の大きさ(長さ)。

ケース3

虚像はさらに小さくなり続ける。

ケース4

凹レンズを眼と接近させると虚像の大きさが小さくなり続けることは変わらないけど、観察者にとっての知覚では、虚像が小さくなり続けてある位置で大きさが極小になったあとそこから少しずつ大きくなるように見える。なぜか。

上の図1~4を見ると、虚像が小さくなっていることのほかにもう1つ、虚像と眼との距離が短くなっているという変化がある。

その二つの変化はどちらも線形ではない。

レンズを眼に近づけていくとき、レンズが眼と遠いうちの虚像の小さくなり具合と比べて眼に接近したときはその割合が小さくなる。

無限遠の物を対象にした場合は虚像の位置はレンズの内側から焦点へ限りなく近づき、大きさも限りなくゼロに近づくが、虚像は焦点を絶対に越えないし大きさがゼロになることもない。

したがって、物体がレンズとある程度の距離を持っていれば、虚像はほとんど焦点の位置(よりちょっと内側)にほぼ固定され、大きさの変化もほぼないと考えていい。

この小さくなった虚像をレンズを覗いて見れば虚像がほぼ焦点の位置でレンズと一緒についてくるように見えるから、この状態でレンズを眼と接近させれば虚像も眼に近づいてきて、物体を近くに引き寄せて見るのと同じことになって網膜に投射される像が大きくなる。

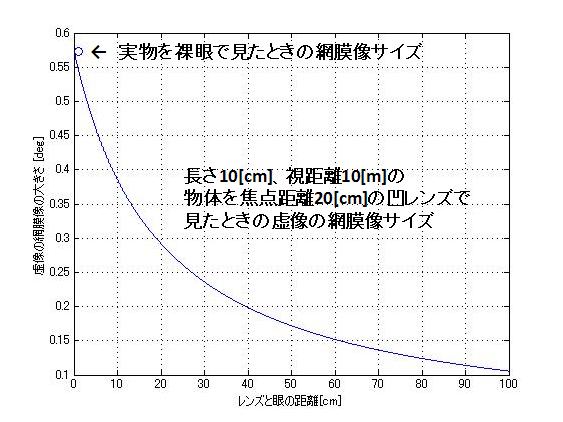

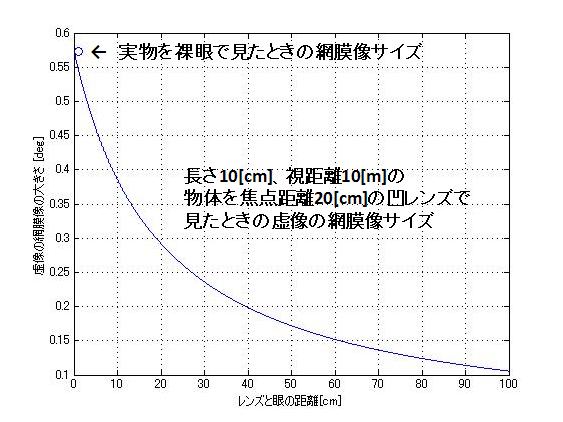

幾何学的に計算してみると、虚像の網膜像の大きさはレンズが眼に近づくにつれて単調に増加する(下図)。これは知覚上の現象(レンズを眼に接近させると虚像が小さくなるように見え、ある点を境にこんどは微妙に拡大して見える)と一致しない。

これは、人間の視覚系がもつ「大きさの恒常性」という機能が働いているからで、簡単に言うと、視距離が近くなって網膜像サイズが大きくなってもその物体自体のサイズが変わっているようには知覚しないという、当たり前のようで当たり前でない機能。

これがあるので、光学的に小さくなっている虚像で網膜像サイズが大きくなっても知覚上は虚像が小さくなっているように観察者は思う。

ただ、上の図で分かるように網膜像サイズの変化が非線形で、網膜像サイズがあるところから急激に大きくなるから、ここで大きさの恒常性の補正が追いつかなくなって知覚上拡大に転じる。

そのままレンズと眼を近づけていってコンタクトレンズみたいにくっつけてしまえば最終的に裸眼で見てた場合の網膜像サイズと同じになる。

レンズと眼が離れてると視距離によって裸眼で見た場合と網膜像サイズがずれて、たとえばメガネが眼から3[cm]離れてた場合のずれ具合は下の図。

ほとんど同じ。

ずれることが重大な問題だとしても、視覚野には強烈な可塑性があるので時間が経てば脳が誤差を勝手に吸収してくれてすぐ普通の遠近感に戻る。

話が脱線してしまった。

つまり、近視の人は近くにある物なら自分の角膜と水晶体でフォーカスできるので、凹レンズで世界を小さい虚像に変換してそれを眼に近づけて見ているということになる。

結論:メガネで生活している人が見ている世界は全てメガネから数10cmの範囲に作られた虚像である。