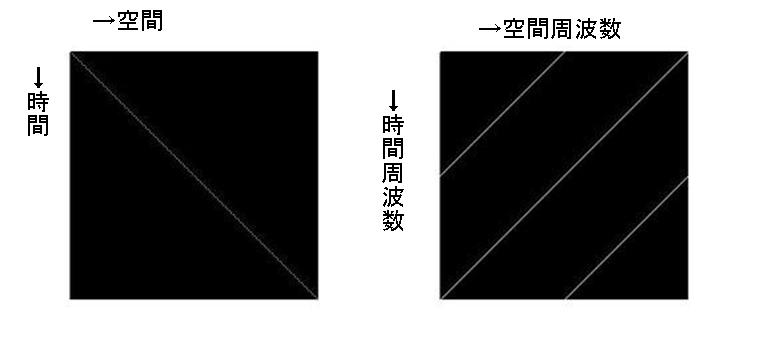

画像をフーリエ変換して,その周波数領域から少しずつ成分を取り出していくと元画像が少しずつ再構成されて浮き出て見えてくる,という Flash.

クリックすると Flash ページに飛びます

webから任意の画像をロードできるようにしたかったけど,外部から読んだ画像をビットマップで扱おうとするとセキュリティサンドボックス侵害でおこられる.

例外的にFlickrが crossdomain.xml で全てのドメインからのアクセスを許可しているので,ここの画像(もしくはswfファイルと同じドメインの画像)だったらデータに直接アクセスできる.

あと,ローカルで実行してローカルファイルを読み込みたいときはコンパイル時のオプションで

-use-network=false

とすればいい.

クリックすると Flash ページに飛びます

webから任意の画像をロードできるようにしたかったけど,外部から読んだ画像をビットマップで扱おうとするとセキュリティサンドボックス侵害でおこられる.

例外的にFlickrが crossdomain.xml で全てのドメインからのアクセスを許可しているので,ここの画像(もしくはswfファイルと同じドメインの画像)だったらデータに直接アクセスできる.

あと,ローカルで実行してローカルファイルを読み込みたいときはコンパイル時のオプションで

-use-network=false

とすればいい.