一昨日(26日)、サントリーホールで行われたロンドン交響楽団の来日公演に行ってきた。指揮はワレリー・ゲルギエフ。ヴァイオリンは諏訪内晶子。

【演目】(※はアンコール曲)

シベリウス/ヴァイオリン協奏曲

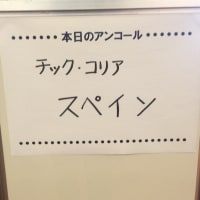

※バッハ/無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第2番より第3楽章

~休 憩~

マーラー/交響曲第1番ニ長調『巨人』

《19時00分開演、21時10分終演》

1曲目。諏訪内晶子がチェイコフスキー国際コンクールで最年少優勝をして早20年。当時はまだあどけない少女だったが、いまや成熟したアラフォーに近い女性になった。以前の彼女は華奢な身体からは信じられないような男性顔負けのダイナミズムな演奏をしていたが、この日の彼女は少し違っていた。

第1楽章の冒頭から繊細にして透き通るような弱音を披露。そして、途中のカンデツァではN響定期で演奏したエトヴェシュ・ペーテルのヴァイオリン協奏曲『セヴン』を彷彿させるかのように、ところどころに擬音を交えてサラウンドするような色彩を展開していき、まるで北欧の光景にオーロラがかかり、宇宙へ誘うようであった。

第2楽章。今度はゆっくりと自分の世界を描いていく。私生活ではいろいろあったようだが、今の彼女は完全に立ち直っていて、女の色香を含めて歌いあげていく。第2ヴァイオリンの女性たちのほとんどが真剣な眼差しで彼女を見つめているのも印象的だった。

第3楽章。アップテンポの華やかな旋律と共に、名器ストラディバリウス『ドルフィン』が唸り出して諏訪内ワールド全開。ゲルギエフとの相性もいいようで、アイコンタクトしながら壮麗でいてそして情感たっぷりにシベリウスの世界を仕上げていた。ヴラーヴァ!

前日のジャニーヌ・ヤンセンは精根疲れ果ててアンコールに応える余裕はなかったが、諏訪内は余裕綽々でアンコールに応えた。さすが20年のキャリアである。

休憩時間は気分よくビールを飲んだが、諏訪内が出演したせいか、それともゲルギエフ人気のせいか、ロビーには数多くの美人が溢れていた。乾杯~ w

2曲目。ロンドン交響楽団は2年前のイギリスの音楽誌「グラモフォン」で、コンセルトへボウ管、ベルリンフィル、ウィーンフィルに続いて第4位にランクされたが、この日のロンドン響には残念ながらその実力を聴き取ることはできなかった。

マーラー音痴だからかもしれない。それでも、この第1番は何度も聴いている。とにかく演奏が面白くなかった。ゲルギエフ特有のギラギラ感がない。尖っていない。とにかくゲルギエフが指揮をしている音楽を聴いているという感じがしない。かといって「女王陛下のオーケストラ」といわれるようなナイーブにしてジェントルな音色だったかというそうでもない。全体を通して弦は平坦で淡白。まったく面白味に欠ける。正直、この程度のレベルならば日本のオケの弦の方が圧倒的に上だ。金管はとてもじゃないが適わないが・・・。

ゲルギエフはどうも演奏に不満だったようで、オケがアンコールの準備をしているように見えたのにもかかわらず引き上げてしまった。

あと、余談であるがロンドン響のチェロ奏者は10人中7人が女性だった。チェロというと女性を抱くように男性が弾くという楽器のイメージがあるが、もはやそういう楽器ではないようである。

【演目】(※はアンコール曲)

シベリウス/ヴァイオリン協奏曲

※バッハ/無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第2番より第3楽章

~休 憩~

マーラー/交響曲第1番ニ長調『巨人』

《19時00分開演、21時10分終演》

1曲目。諏訪内晶子がチェイコフスキー国際コンクールで最年少優勝をして早20年。当時はまだあどけない少女だったが、いまや成熟したアラフォーに近い女性になった。以前の彼女は華奢な身体からは信じられないような男性顔負けのダイナミズムな演奏をしていたが、この日の彼女は少し違っていた。

第1楽章の冒頭から繊細にして透き通るような弱音を披露。そして、途中のカンデツァではN響定期で演奏したエトヴェシュ・ペーテルのヴァイオリン協奏曲『セヴン』を彷彿させるかのように、ところどころに擬音を交えてサラウンドするような色彩を展開していき、まるで北欧の光景にオーロラがかかり、宇宙へ誘うようであった。

第2楽章。今度はゆっくりと自分の世界を描いていく。私生活ではいろいろあったようだが、今の彼女は完全に立ち直っていて、女の色香を含めて歌いあげていく。第2ヴァイオリンの女性たちのほとんどが真剣な眼差しで彼女を見つめているのも印象的だった。

第3楽章。アップテンポの華やかな旋律と共に、名器ストラディバリウス『ドルフィン』が唸り出して諏訪内ワールド全開。ゲルギエフとの相性もいいようで、アイコンタクトしながら壮麗でいてそして情感たっぷりにシベリウスの世界を仕上げていた。ヴラーヴァ!

前日のジャニーヌ・ヤンセンは精根疲れ果ててアンコールに応える余裕はなかったが、諏訪内は余裕綽々でアンコールに応えた。さすが20年のキャリアである。

休憩時間は気分よくビールを飲んだが、諏訪内が出演したせいか、それともゲルギエフ人気のせいか、ロビーには数多くの美人が溢れていた。乾杯~ w

2曲目。ロンドン交響楽団は2年前のイギリスの音楽誌「グラモフォン」で、コンセルトへボウ管、ベルリンフィル、ウィーンフィルに続いて第4位にランクされたが、この日のロンドン響には残念ながらその実力を聴き取ることはできなかった。

マーラー音痴だからかもしれない。それでも、この第1番は何度も聴いている。とにかく演奏が面白くなかった。ゲルギエフ特有のギラギラ感がない。尖っていない。とにかくゲルギエフが指揮をしている音楽を聴いているという感じがしない。かといって「女王陛下のオーケストラ」といわれるようなナイーブにしてジェントルな音色だったかというそうでもない。全体を通して弦は平坦で淡白。まったく面白味に欠ける。正直、この程度のレベルならば日本のオケの弦の方が圧倒的に上だ。金管はとてもじゃないが適わないが・・・。

ゲルギエフはどうも演奏に不満だったようで、オケがアンコールの準備をしているように見えたのにもかかわらず引き上げてしまった。

あと、余談であるがロンドン響のチェロ奏者は10人中7人が女性だった。チェロというと女性を抱くように男性が弾くという楽器のイメージがあるが、もはやそういう楽器ではないようである。