病院の談話室から筑波山が見られた。左側に常磐自動車道、右側に筑波エクスプレスも見えた。久しぶりに見る筑波山に感動!真ん中にある鉄塔も気にしない!

大型台風が来る前に、庭の花(ヒガンバナ・ニチニチソウ・センニチコウ)を撮った。(2017/09/16)

ヒガンバナ科 ヒガンバナ属

↓ ニチニチソウ

キョウチクトウ科 ニチニチソウ属 別名「ビンカ」

↓ センニチコウ

ヒユ科 センニチコウ属

↓ 丸い花に見えるものは苞、小さな小苞から見える黄色っぽいものが花で5弁花。

メモ

ヒガンバナ

有名な地のヒガンバナの開花だよりを耳にすると、もう一度見に行きたい思いに駆られる。無理なので、わが家の裏庭のヒガンバナで我慢。特にお世話もしないが、義理堅く花を見せてくれる。山渓「ポケットガイド野の花」によると、名は彼岸に咲くからで、曼珠沙華は梵語で「赤い花」の意味。結実せず、地下にある「りん茎」という球根で増える。 人里付近にしかなく、古い時代に中国から渡来したらしい。葉は花後に伸び始め、冬を越して夏に枯れる。夏は完全に休眠する。花は、外花被片3、内花被片3 で、雄しべ6本、雌しべ1本、は花の外に長く飛び出る。

ニチニチソウ

高温と日照を好み乾燥にも強いことから、夏の花壇にはかかせない。

センニチコウ

生協で購入したので、わい性グロボーサ系品種と表示されていた。丸い花に見えるものは苞。本来の花は小苞から出ている5弁花。毛が多い。

庭の雑草の伸びが早くなった。庭の宿根草が活躍を始めたので、今の時点で開花中の花を記録しておく。

クンシラン・アリッサム・ミヤコワスレ・イワカラクサ・シラユキゲシ・バイカウツギ・ビオラ・ヒューケラ・おまけのアッツザクラ

クンシラン(ヒガンバナ科 クンシラン属)

アリッサム(アブラナ科 ニワナズナ属)

ミヤコワスレ(キク科 ミヤマヨメナ属)

イワカラクサ(ゴマノハグサ属 エリヌス属)

シラユキゲシ(ケシ科 エオメコン属、別名「コチョウカ、スノーポピー」)

バイカウツギ(ユキノシタ科バイカウツギ属)。ツボミが数輪開花。

ビオラ(スミレ科 スミレ属)上2枚はこぼれ種からの開花。ビオラはツマグロヒヨウモンの幼虫の食草なので、こぼれ種からの花は貴重で、大事に育てている。

購入した鉢植えのビオラを地植えに。黄色伊花は香りが良い。

ヒューケラ(ユキノシタ科 ツボサンゴ属)

番外:アッツザクラ

何年ぶりの植え替え、これで数年はこのまま放置出来る(笑)。一番手前の鉢は植え替えしていない。

町会のサロン活動で出かけた清水公園で出会ったアトリ(花鶏)。花びらが落ちたソメイヨシノの花をつついているようだった。

清水公園はサクラは終わり、ツツジには早いという中途半端な時期なので、花ファンタジアに入園。気になった花をメモ。

スズメ目 アトリ科 アトリ属(L16cm)

2017年4月18日午後1時20分

花メモ

その1_ビバーナム

スイカズラ科 ガマズミ属

ビバーナムの種類は多岐にわたり、日本の山野にみられるガマズミやオオデマリなども含まれるが、単にビバーナムと言った場合、ガーデニングではそれらを省いてや「ティヌス」や「ダヴィディー」や「カールセファーラム(香り大輪ガマズミ)」などの外国産種を指すことが多い。3種とも丈夫な種類で特に「ティヌス」や「ダヴィディー」は日照不足にも強く都会の狭い庭や北側の庭にも植栽できる。(参考サイト 新花と緑の図鑑 )

その2_ロドレイア

マンサク科 ロドレイア属 別名「シャクナゲモドキ」

春にローズレッドの花を咲かせる常緑花木。葉は光沢のある滑らかな革質葉。別名は花が枝先に集まって咲く雰囲気や樹性が石楠花ににていることから。

その3_マルメロ

バラ科 マルメロ属 別名「セイヨウカリン」

上弦の月(17:20)

広辞苑によると、新月から満月に至る間の半月。日没時に南中し、月の右半分が輝く。真夜中に弦を上にして月の入りになる。1月の満月は12日、下弦は12日、新月は28日。

2017年1月6日午後5時20分

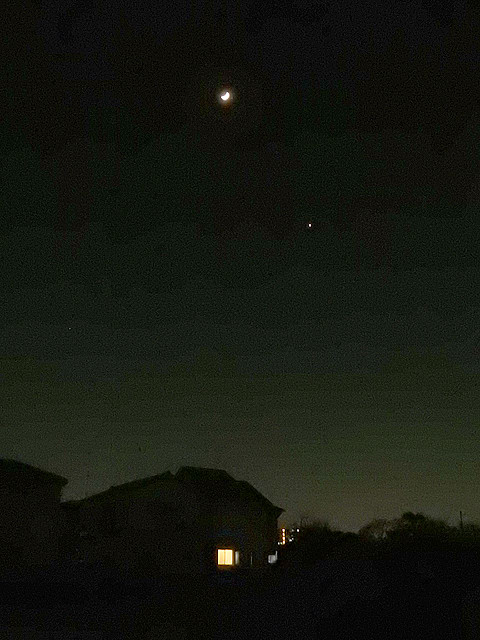

1月3日は、夕方から宵、南から南西の空でやや細い月と火星が大接近して見える。ということなので、当地の日の入りが16:39を念頭に置きながら、時間の経過と共に月と火星(と金星)を撮った。

↓ 火星は細い月の右上に見えた。16:00

↓ 火星と月。16:44

↓ わが家の軒下から月と金星を見る、よく見ると月の横に火星が薄く見えていた。17:03

↓ 火星と月。17:33

↓ 火星と月。17:45

↓ 月と金星。17:49

↓ 火星は細い月からかなり離れて、右下に小さく見える。17:52

↓ 月のすぐ右下に見える火星と下の方に見える金星。18:29。

↓ 火星と月。18:40

「月と金星が接近していて、写真が撮れるよ!」と、お年始から帰ってきた息子に言われて、急いでカメラを持って外へ。後でネットで調べると、1月2日は月と金星が大接近し、近くに火星が見える。1月3日は月と火星が接近し右下には、金星が見えるという。天気はよさそうなので、明日はしっかり見ようと思う。なお1月に上弦の月がみられるのは1月6日。

↓ 細い月と左下に金星、上にポチっと見えるのが火星(午後6時50分)

↓ 細い月と金星

↓ 間もなく沈む月(午後7時45分)

久しぶりに富士山撮影。新駒木橋そばの工事事務所のフェンスの隙間から辛うじて見える、美しい富士山。手前に電線などがあっても、気にならないほど、富士山の姿は神々しい。

2019年12月17日午後4時8分

月のサイクルは「新月」から始まり、「上弦の月」そして「満月」、「下弦の月」、「新月」というサイクルで一周している。「上弦の月」は昼間に出て、深夜に沈み、「下弦の月」は深夜に出て昼間沈む。月齢カレンダーによると、今月は、12/7:上弦の月、12/14:満月、12/21:下弦の月、12/29:新月。上弦の月は「半月」または「弦月」と言う。弦月と呼ばれる所以は、形が弓を張った状態に似ているから。また、それにちなんで弓張月(ゆみはりづき)とも言われる。

報道によると都心の11月中の雪は1962年以来54年ぶりだそうだ。明け方からみぞれが雪にかわり、道路以外は次第に白くかわっていくのが早かった。

2016年11月24日

↓ 午前8時過ぎのピラカンサスとツワブキ

↓ 午前10時過ぎのピラカンサスとツワブキ

↓ 植えたばかりのアリッサムへは植木鉢をかぶせた

↓ くたびれた置物も雪を被って

昨年、お隣りのツワブキ(石蕗)の綿毛が飛んできてわが家のバイカウツギの木の下で芽吹き、たった一つだけ花をつけた。今年は、さらに増えて開花。名前の由来がつやばぶき(艶葉蕗)から転じたことに納得。若い葉柄は食用に、葉は腫れ物・湿疹などの薬用に利用される。

キク科ツワブキ属

2016年11月7日午前7時20分

↓ 昨年、たった一つだけ花をつけたツワブキ(2015/10/29)

今月14日の満月は、月と地球の距離がいつもより近く、普段より大きく見える「スーパームーン」になった。しかし見られなかった。国立天文台によると、満月として68年ぶりの近さで、次ぎに同じような距離の満月が見られるのは2034年ごろという。月の満ち欠けによる呼び名を調べたら、満月の前日が「小望月(こもちづき)」と言い、満月の次の日を「十六夜(いざよい)」というそうだ。満月をはさんで両日とも月は見られた。違いはわからない!

↓ 小望月_満月の前日(16/11/13)

↓ 十六夜_満月の次の日(19/11/15)