4月4日 月曜日 晴れ

佐伯市の仙崎山には、フジツツジなるものが自生しているようで、その数5万本と記載されている

フジツツジは、九州では東部に分布するもので、長崎県では見る事ができないものだ

葉は披針形で、雄蕊は5本、花糸に毛がある等の特徴を持つようだ

撮影した画像を拡大してみると、なるほどその特徴は見られたが、それらをもってフジツツジだと同定できるものかどうかは、素人にはわからない

仙崎山山頂から南西方向、標高300m付近にフジツツジが自生するつつじ公園がある

見頃には少し早かったようで、まだ開花していない株が多かった

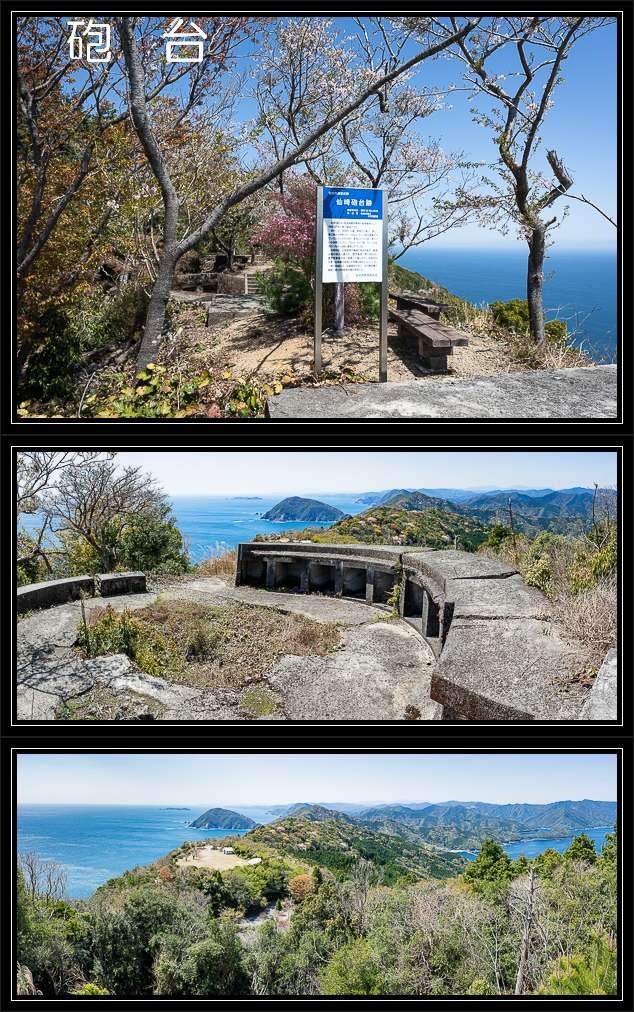

海岸線にそびえる山なので、海の景色が素晴らしい

園内の散策路を少し歩いてみると、ホウロクイチゴやマンリョウが多く自生していた

青空に桜の花びらが舞い上がり素敵な風景だったが、写真ではいまいち伝わらない

サクラとフジツツジ、ホウロクイチゴのコラボ

砲台跡にも登ってみた

砲台は、敵潜水艦の侵入に備えたものだと記載されていた

山頂は、ここから標高にして50m程上なので行ってみようと思ったが、なんか疲れていたので止めておいた

帰りに空の地蔵尊に立ち寄り、素晴らしい展望を堪能

観察した花をかいつまんで

海岸線の道路にジロボウエンゴサクが大量に自生していた

面白いものを見つけた

多分、カンサイタンポポとセイヨウタンポポの交雑したアイノコセイヨウタンポポ

総苞片が横向きに開いている

黄花の在来タンポポは近年非常に稀となっており、カンサイタンポポは大分県の絶滅危惧ⅠB類となっている

セイヨウタンポポがアポミクトであるのに対して、黄花の在来タンポポは自家不和合性が強く、周囲にセイヨウタンポポが存在する状況で種を維持する事は難しい

セイヨウタンポポはアポミクトであり、受精能力のある花粉を生産できるのかという疑問がありますが、アロザイム分析や遺伝子解析などからニホンタンポポを雌親としたセイヨウタンポポとの雑種が出来ていると推定されたとの事

(その後の調査の結果、3倍体のセイヨウタンポポの花粉は、68%稔性を有するとの論文を発見した)

よって黄花の在来タンポポが減少し、雑種タンポポが増える事となり、ある地域の調査では、自生するタンポポの80%以上が雑種であったとの報告がある

しかし、私はこれまで明らかに雑種と思われる個体を見た事がなかったのである(ほとんどがセイヨウタンポポ)

ちなみに、総苞片が上向きで開いていない黄花タンポポであっても、雑種の可能性があるという事で、確実な同定はDNA分析しかないようだ

尚、在来のシロバナタンポポが今も繁栄している理由は、外来タンポポと交雑しない事だと思われる

※外来タンポポにはセイヨウタンポポ(総称)とアカミタンポポが存在します

葉が1回2出なので、おそらくシオミイカリソウ(環境省準絶滅危惧種)

海が見える小高い場所に自生していた

学名を見るとヒメイカリソウの亜種となっている

機会があれば、常緑である事を確認したい(ヒメイカリソウは冬に地上部が枯れる)

それではさようなら('ω')ノ