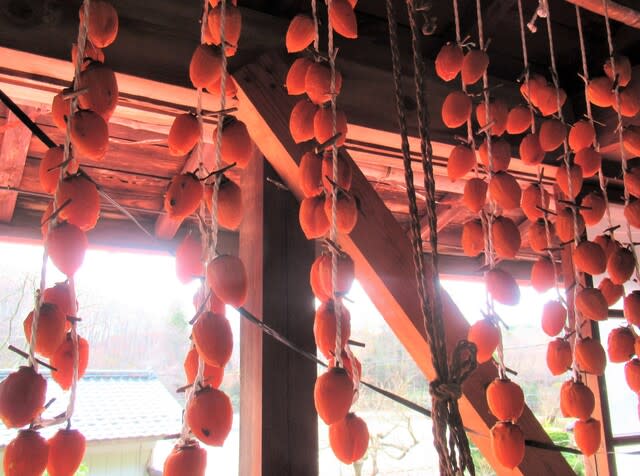

干し柿は、干し始めから50日と言ったところ。

乾燥も概ね順調に進み、12月20日頃にはあんぽ柿が完成。横吊りにしていた大玉は年内中に殆どを贈答にしました。

それでも選別し贈答用から外れて残されたものが1連分ほどありました。

逐次消費しており、現在残っているのは縦吊りにしている干し柿です。

12月半ばから吊したまま紙袋で覆いをしていました。残された横吊りの一部も入っています。

乾燥も概ね順調に進み、12月20日頃にはあんぽ柿が完成。横吊りにしていた大玉は年内中に殆どを贈答にしました。

それでも選別し贈答用から外れて残されたものが1連分ほどありました。

逐次消費しており、現在残っているのは縦吊りにしている干し柿です。

12月半ばから吊したまま紙袋で覆いをしていました。残された横吊りの一部も入っています。

開けると、このようになっています。5連ほどあります。

かなり白粉が吹いてきました。これくらいになれば完全なころ柿です。

直接空気に晒すと硬くなってきますが、これでかなり抑えられます。

これを全て自宅内に取り込みます。昨年は蜂屋柿が大不作で例年の半分以下の量です。

例年なら段ボールに保管するところですが、それほどの量はありません。

助っ人が小玉の干し柿を厚手の平箱に纏めて入れました。

これを全て自宅内に取り込みます。昨年は蜂屋柿が大不作で例年の半分以下の量です。

例年なら段ボールに保管するところですが、それほどの量はありません。

助っ人が小玉の干し柿を厚手の平箱に纏めて入れました。

少々ムラはあるものの順調に白粉が回ってきていると言っていいでしょう。

若干残っている大玉はタッパーに入れました。

中玉は区分けしポリ袋に。

平箱入れの小玉の干し柿も間を置かずポリ袋に入れます。これで、適度の硬さに保持されます。

厳寒期は気温の上がらない部屋に保管します。気温が上がるようなら冷蔵庫。

これは年内のあんぽ柿の状態でタッパーに入れ保管していたもの。

厳寒期は気温の上がらない部屋に保管します。気温が上がるようなら冷蔵庫。

これは年内のあんぽ柿の状態でタッパーに入れ保管していたもの。

白粉も吹いてきましたが、より軟らかい状態で保たれています。

ラップに包んでからタッパーに入れればより柔らかさが保持できるようです。

好みの硬さの時期にこのようにして保管すれば、その状態が長く保たれます。

もっと長期に保存しようと思えば冷凍が確実。

これは茶菓子として出ている中玉の干し柿。

好みの硬さの時期にこのようにして保管すれば、その状態が長く保たれます。

もっと長期に保存しようと思えば冷凍が確実。

これは茶菓子として出ている中玉の干し柿。

今年は昨年に比べ白粉が早くから回っています。

1個取ってみました。

1個取ってみました。

割いてみます。

中身は黒ずみ、ねっとりしたヨウカン状になってきました。

年内のあんぽ柿とは外観もさることながら中身がゼリー状からすっかり変わりました。

今が小生の最も好む干し柿です。

年内のあんぽ柿とは外観もさることながら中身がゼリー状からすっかり変わりました。

今が小生の最も好む干し柿です。