今週末は天候も下り坂、気温も下がるというので、急に思い立ち秋の松島に行ってきました。

午後からの半日コースです。

松島には何度も行っていますが、今回は若干違う目的がありました。

いつも素通りする「雄島」を訪ねることです。

松島の中心からは大分離れているので訪ねる観光客はごく少ない。

午後からの半日コースです。

松島には何度も行っていますが、今回は若干違う目的がありました。

いつも素通りする「雄島」を訪ねることです。

松島の中心からは大分離れているので訪ねる観光客はごく少ない。

小生は相当昔に渡った記憶がありますが、殆ど忘れています。

たまたまここに芭蕉の歌碑があると知り、確認してみたいと思ったのでした。

と言うのも芭蕉は松島では俳句は詠まなかったはずなのに、どうして歌碑がと半信半疑だったからです。

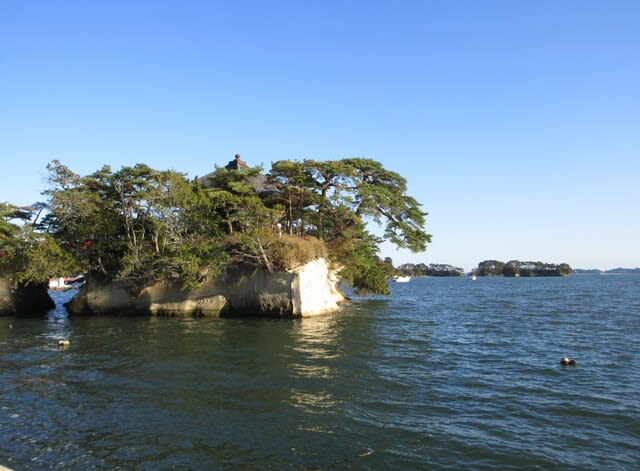

好天で遠くまで島々が見えました。

たまたまここに芭蕉の歌碑があると知り、確認してみたいと思ったのでした。

と言うのも芭蕉は松島では俳句は詠まなかったはずなのに、どうして歌碑がと半信半疑だったからです。

好天で遠くまで島々が見えました。

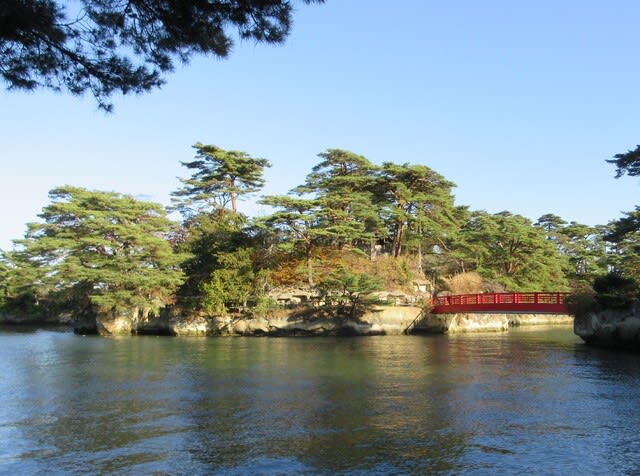

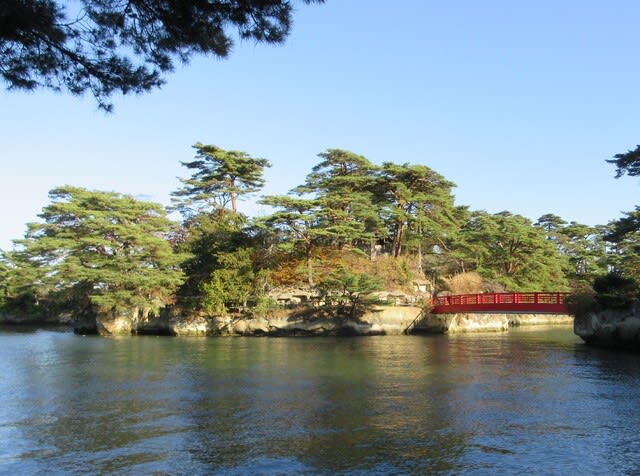

雄島は通常の観光コースにはまず入りません。小生もいきなりここから入るのは初めて。

雄島へ上陸する時は朱色の橋を渡ります。

渡月橋(とげつきょう)と言います。

渡月橋と言えば嵐山ですが、雰囲気は大分違います。

こちらの渡月橋はかつて僧たちが雄島に入る際に、俗世との縁を切ることから「悪縁を断つ橋」とも呼ばれるらしい。

「奥の細道」の標柱が立っています。

雄島を巡ると多くの島々がよく見えます。

遊覧船に乗らずともこれほどよく見えるのは他にあまりないと思います。

遠くに赤い長い橋が架かる福浦島もよく見えます。

芭蕉は元禄2年5月に瑞巌寺に詣でた後、この雄島を訪れているらしい。

なるほど、来てみると島々を眺めるには最適の場所と分かります。

多くの石碑が並んでいる所があります。

この中に芭蕉と弟子の曽良の句碑が並んで立っていました。

諏訪の俳人藤森素檗が曽良の100回忌を記念して文化6年(1809年)に建立したものでした。

「芭蕉翁 朝よさを誰まつ志まぞ片心」

この句は奥の細道の旅へ出る直前の元禄2年春に詠まれたものと言います。

その意は「松島に心惹かれるのは朝夕に誰か待っているからか、そうだと嬉しいが、私の片思い」と解説がありました。

この句は奥の細道の旅へ出る直前の元禄2年春に詠まれたものと言います。

その意は「松島に心惹かれるのは朝夕に誰か待っているからか、そうだと嬉しいが、私の片思い」と解説がありました。

曽良の句は松島で詠まれた句です。

「松島也鶴に身遠可禮本とゝ幾壽(松島や鶴に身をかれほととぎす)」

その意の解説。「松島の壮麗な景色の中をほととぎすが鳴いて通った、ほととぎすよこの松島には鶴の姿が相応しいから鶴の姿になって鳴き渡ってくれ」

「松島也鶴に身遠可禮本とゝ幾壽(松島や鶴に身をかれほととぎす)」

その意の解説。「松島の壮麗な景色の中をほととぎすが鳴いて通った、ほととぎすよこの松島には鶴の姿が相応しいから鶴の姿になって鳴き渡ってくれ」

この雄島はかつて108の岩窟があったと言われます。現在残っているのはこのような岩窟50程度。

その昔、死者の浄土往生を祈念した板碑、五輪塔や壁面に法名の彫られたものも多く、霊地の趣です。

中世の松島は「奥州の高野」と称される死者供養の霊場なのでした。

この後は秋の松島を散策。いつもとは概ね逆ルート。

この後は秋の松島を散策。いつもとは概ね逆ルート。

国重文の円通院。

近年は松島の紅葉の名所として知られるようになりました。

庭園は年々整備が進み、夜はライトアップされています。

紅葉のピークには若干早いものの、残っている緑とのコントラストがむしろ紅葉を引き立てています。

重文の三慧殿。

観瀾亭。

文禄年間に豊臣秀吉から政宗公が拝領した伏見桃山城の一棟で、江戸藩邸からこの地に移築したもの。

イロハモミジが非常に綺麗なのですが、まだ早いようです。

イロハモミジが非常に綺麗なのですが、まだ早いようです。

国宝瑞巌寺。

長い参道はかつて荘厳な杉並木でしたが、東日本大震災の浸水による塩害で多数が伐採されました。

新たに杉の若木が植栽されました。少し生長したようです。

新たに杉の若木が植栽されました。少し生長したようです。

松島に来れば大概は本殿などを拝観します。

今回は時間が足りず、山門でお参りしました。

最後は定番、西日を受け輝く五大堂で締めとします。