うおおう………。。。

昨日ははからずもクリスマスイブ土曜日のお散歩となりました。

森のなかまがどうしても見たいという人形作家清水真理さんの展示が始まったということで、

おそらく今年最後の横浜人形の家に行って来ました。インパクト強すぎた。。。

こちらはプレセピオのコーナー。プレセピオとは

イタリアをはじめヨーロッパではクリスマスの時期、教会や各家庭でキリスト生誕の場面を再現したジオラマ模型を飾る風習があります。この模型をプレセピオといいます。プレセピオは飼葉桶(かいばおけ)という意味で、ベツレヘムの馬小屋で幼子イエス・キリストが生まれ、飼葉桶を揺りかごの代わりにしたという聖書のお話から、この模型のこともプレセピオと呼ぶようになりました。

だそうです。写真は本場イタリアのプレセピオ。とてもよくできてるんですよ。

聖ニクラウスことサンタクロースのおじさんです。ユーラシア遊牧民風だ・・!

プレゼントのラッピングだけやたら現代風だけども。

wikiによると、4世紀頃の東ローマ帝国・小アジアのミラの司教だったとあるので、あながち間違ってない。。かな?

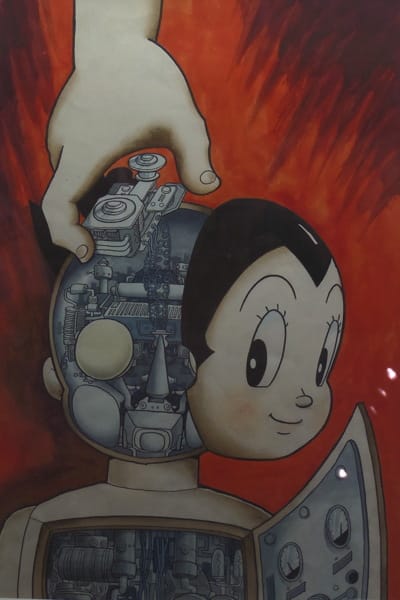

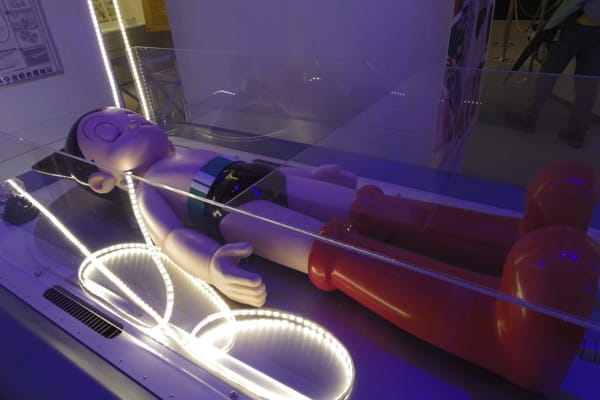

清水真理さんの人形展なんですが、本当にすごかった。。。

入口すぐそばの展示室だったので最初に見たんですが、その後ほかの人形をよく見る気力がなくなっていました。

以前から1コーナーあったのでこの方の人形は知っていたんですが、実を言うと私はあんまり好きなタイプの人形ではなく、

どっちかっていうと苦手だったんですが、森のなかまがいたく気に入っていて、

今回も展示が始まってすぐにでも見たいというので、つき合って行った感じでした。

会場にずらっと並ぶこのお人形さんたちは、実物大と感じさせるほど大きく、圧巻。。。

展示室ではお人形さんワールドで完全アウェー状態。

で、やっぱり私の好みではないんだけれど、すばらしいものだっていうのはすごくよくわかる。。

ここまで来ると、好き嫌いとか超えちゃうところがあるんだろなあ。。

気づけば夢中になって、たくさん写真を撮っていました。

そういえばカメラのフレームを通して対象を見てると、好き嫌いの感情がうしろに引く感じありますね。

あとで、清水真理さんのお人形さんたちだけでの記事上げるつもりです。

瞳が、もちろん人形の、造り物の目なんですけど、すごく哀しいんですよね。。

ほんとに悲しんでる人間の瞳よりも哀しく見えてしまうのはなぜなんだろう。

この妖しくも美しいお人形さんたちにご興味がありましたら、ぜひとも横浜人形の家の展示場へ来てみて下さい。

森のなかまは会期中にもう一回ぐらい来てみたいそうです。うん、まー、つき合ってやってもいいぞ。

人形の家を見たあとは、山手西洋館のある通りをお散歩。

写真はフェリス女学院近くの階段からの眺め。空気が澄んでたので、富士山が顔をのぞかせています。

しかしこの辺りはたしかにデートスポットではあるんですが、いつにもまして若いカップルが多い……!!

ふだんもたしかにカップルいるけど、そういえば年齢層がもっと上で、夫婦っぽいカップルが多かったんだな。

こんなに潜在力があったのか。。。まるで今日だけバブルの頃がよみがえったようだ。

バブルの頃の、クリスマスイブを彼氏彼女とすごさなければ人にあらず的なプレッシャーは本当にすごくて多分今の比ではなく、

クリスマスイブに彼氏彼女と一緒にすごさない者は、石を投げられたり犬をけしかけられたり、

火事や葬式の時に手伝いに来てもらえなかったりしたんです。ほんとだぞ。

ちなみに一応こちらも年季の入ったカップルではありますが、森のなかまはよくわからない節で

男〜だったら〜〜〜フェリス〜〜〜♪

男の〜憧れ〜〜〜フェリス〜〜〜♪

フェリス〜〜〜じょがくいーーーん♪

と歌っていました。ほんとうにバカだな。

冬の風物詩。片っ方だけ落ちてた手袋を、誰かがそっと目につく所に置いてくれている絵。枯葉つき。

回収率が知りたいところです。

石川町近くの中村川。

冬の黄昏どきは、なにか切なくていいですね。

このあと焼き鳥屋でたらふくレバーとかモツ煮込みとか食べました。げふー。

こころ旅の秋の旅も終わり、イブの夜も明け、一瞬にして迎春ムードに切り替わる年末。

今年もあともうちょっとですね。

昨日ははからずもクリスマスイブ土曜日のお散歩となりました。

森のなかまがどうしても見たいという人形作家清水真理さんの展示が始まったということで、

おそらく今年最後の横浜人形の家に行って来ました。インパクト強すぎた。。。

こちらはプレセピオのコーナー。プレセピオとは

イタリアをはじめヨーロッパではクリスマスの時期、教会や各家庭でキリスト生誕の場面を再現したジオラマ模型を飾る風習があります。この模型をプレセピオといいます。プレセピオは飼葉桶(かいばおけ)という意味で、ベツレヘムの馬小屋で幼子イエス・キリストが生まれ、飼葉桶を揺りかごの代わりにしたという聖書のお話から、この模型のこともプレセピオと呼ぶようになりました。

だそうです。写真は本場イタリアのプレセピオ。とてもよくできてるんですよ。

聖ニクラウスことサンタクロースのおじさんです。ユーラシア遊牧民風だ・・!

プレゼントのラッピングだけやたら現代風だけども。

wikiによると、4世紀頃の東ローマ帝国・小アジアのミラの司教だったとあるので、あながち間違ってない。。かな?

清水真理さんの人形展なんですが、本当にすごかった。。。

入口すぐそばの展示室だったので最初に見たんですが、その後ほかの人形をよく見る気力がなくなっていました。

以前から1コーナーあったのでこの方の人形は知っていたんですが、実を言うと私はあんまり好きなタイプの人形ではなく、

どっちかっていうと苦手だったんですが、森のなかまがいたく気に入っていて、

今回も展示が始まってすぐにでも見たいというので、つき合って行った感じでした。

会場にずらっと並ぶこのお人形さんたちは、実物大と感じさせるほど大きく、圧巻。。。

展示室ではお人形さんワールドで完全アウェー状態。

で、やっぱり私の好みではないんだけれど、すばらしいものだっていうのはすごくよくわかる。。

ここまで来ると、好き嫌いとか超えちゃうところがあるんだろなあ。。

気づけば夢中になって、たくさん写真を撮っていました。

そういえばカメラのフレームを通して対象を見てると、好き嫌いの感情がうしろに引く感じありますね。

あとで、清水真理さんのお人形さんたちだけでの記事上げるつもりです。

瞳が、もちろん人形の、造り物の目なんですけど、すごく哀しいんですよね。。

ほんとに悲しんでる人間の瞳よりも哀しく見えてしまうのはなぜなんだろう。

この妖しくも美しいお人形さんたちにご興味がありましたら、ぜひとも横浜人形の家の展示場へ来てみて下さい。

森のなかまは会期中にもう一回ぐらい来てみたいそうです。うん、まー、つき合ってやってもいいぞ。

人形の家を見たあとは、山手西洋館のある通りをお散歩。

写真はフェリス女学院近くの階段からの眺め。空気が澄んでたので、富士山が顔をのぞかせています。

しかしこの辺りはたしかにデートスポットではあるんですが、いつにもまして若いカップルが多い……!!

ふだんもたしかにカップルいるけど、そういえば年齢層がもっと上で、夫婦っぽいカップルが多かったんだな。

こんなに潜在力があったのか。。。まるで今日だけバブルの頃がよみがえったようだ。

バブルの頃の、クリスマスイブを彼氏彼女とすごさなければ人にあらず的なプレッシャーは本当にすごくて多分今の比ではなく、

クリスマスイブに彼氏彼女と一緒にすごさない者は、石を投げられたり犬をけしかけられたり、

火事や葬式の時に手伝いに来てもらえなかったりしたんです。ほんとだぞ。

ちなみに一応こちらも年季の入ったカップルではありますが、森のなかまはよくわからない節で

男〜だったら〜〜〜フェリス〜〜〜♪

男の〜憧れ〜〜〜フェリス〜〜〜♪

フェリス〜〜〜じょがくいーーーん♪

と歌っていました。ほんとうにバカだな。

冬の風物詩。片っ方だけ落ちてた手袋を、誰かがそっと目につく所に置いてくれている絵。枯葉つき。

回収率が知りたいところです。

石川町近くの中村川。

冬の黄昏どきは、なにか切なくていいですね。

このあと焼き鳥屋でたらふくレバーとかモツ煮込みとか食べました。げふー。

こころ旅の秋の旅も終わり、イブの夜も明け、一瞬にして迎春ムードに切り替わる年末。

今年もあともうちょっとですね。

(なんか覚醒した音)

(なんか覚醒した音)