今回は「医療・福祉・看護」それぞれの線引きについて、考え方についてまとめた内容を書いていきたいと思います。

臨床勤務していると、「看護って何だろうね?(笑)」という話をしているスタッフがいます。

彼女達にとって看護という仕事が慣れてくると、「単なるルーチンワークじゃん?」と思えてきてしまうからでしょう。

病棟の勉強会も結局は看護でなく、医療や検査、疾患の内容になってしまうため、看護について知識が深まらないのです。

それらを含めて、その理由について見ていきたいと思います。

まず、医療の対象は「病気を持つ全ての人」です。(現在は予防医学もあるので言いきれませんが)

もっと焦点を絞るなら「医師は病気をみている」のです。

体の機能異常により、痛みや倦怠感などが現れます。

それらの原因を追究して、解決するのが医療の役割です。

逆に言えば「医師が人間を見る必要はない」のです。

交通外傷で足から出血している人がいます。

当然出血によって「パニックになり不安」だらけです。

そこで、医師が止血もせず、「大変でしたね?不安ですね?」なんて心のケアなんて必要があるでしょうか?

医師の第一選択は、止血をすること、感染予防、ショック予防などが上がってくるのではないでしょうか?

ですから医療は「病気を見る」ことが正しいのです。

続いて、福祉です。

福祉を学んでいないと、理解できないため一応書いておきます。

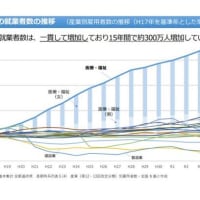

福祉とは、障害を持つ人の日常生活をサポートする、つまり「障害を持つ人の生活を見ている」のです。

例えば、交通事故で脊損になりました。

首から下が動きません。

さぁ、どうしましょう?

食事⇒ヘルパーを利用する

排泄⇒オムツを利用し、ヘルパーに交換してもらう

移動⇒ヘルパ、福祉車両を利用する。

活動⇒映画を見に行きたい!ヘルパーの移動支援を利用する。睡眠はベッドを準備してもらい、ヘルパーに移動させてもらう。

清潔⇒洗濯、掃除はヘルパーの家事援助を利用する。

これが「障害を持つ人のその人らしい生活」という考えです。

看護の視点を持つと、福祉の視点は理解できません。

「リハビリしてもっと自分でできることを増やさないと!」

という問題解決型思考となるからですね。

・脊損による、麻痺はリハビリで回復するでしょうか?

・他の言い方すれば、事故で両足切断して、その両足は生えてきますか?

これらはおそらく「医療が劇的に進歩しない限り不可能」だということはお判りでしょうか?

つまり本人の努力で何ともならないことは、社会資源を使ってしまえばいいという考え方が「福祉の考え方」だということです。

さらに、上記5点に加え、「社会参加」という項目もあります。

例えば、「結婚」や「余暇活動」なども含まれます。

「首から下が動かない人が結婚?余暇活動のためにドライブに行く??」

このように感じる人が医療従事者であり、看護師なのです。

「ヘルパー使わないと、あかんやん!税金無駄遣いやん!」

という考え方が出てくる看護師もいるかもしれません(過去の私もそうでした)

しかしながら、人間は生きていて、いつ自分が寝たきりになるかもしれない。

どれだけ注意していても貰い事故で車いす生活になってしまうかもわかりません。

ましてや、脳梗塞で麻痺になってしまうかもしれない。

突然難病にかかり、目しか動かせなくなってしまうかもしれません。

そんな不確定な中、私たち人間は何も感じず、鈍感になってへらへらと生きているのです。

そういった事故や事件に巻き込まれた時、その人にお金がなかったらヘルパーも車いすも買えません。

働いて、納税できないような生産性のない人間(障害者)は死んでしまえという理論です。

つまり、「退院したらアパートで放っておかれ、野垂れ死にしろ」と言われるような世の中になってしまいますね。

金持ちしか病気になることができない世の中では、生きていけません。

病気、怪我により後遺症が残る、それを障害ととらえるなら、私たちは誰もが障害を負う確率は存在します。

それは不可避なことであるため国が「公助」として面倒見ていこうと考えるのが福祉の考え方です。

さて、医療と福祉の視点を見ることができましたが、「看護」とは一体何なのでしょうか?

医療でも福祉でもないものを実は持っています。

一体何でしょう?

それは、「病気を持つ人が幸せに生きることができるようにする」ことだと思います。

当然病気の症状が酷いとは「急性期」と呼ばれ、病院や医療機関にかかり濃厚治療を受けます。

そこでも看護は生活の援助をします。

それから病状が寛解し「回復期」に入り退院することになりますね。

そこでもMSWと退院支援をすることになります。

そして、退院すれば日常生活が待っているわけです。病気によってはこれが「慢性期」となるかもしれません。

再発予防時期だと言えます。

そんな「病気を持つ人」とのかかわりの中で、喜びや希望を与えていく仕事が看護の仕事なのです。

つまり看護の対象は「病気を持つ”人”」なのです。

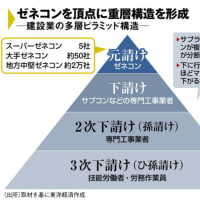

ですから、病気に関しては「医療の視点」、生活に関しては「福祉の視点」を持っていなくてはいけない。

さらに、病気をもつ人が喜びを感じ、希望を持って生きるにはどうすればよいでしょうか?

それは、「心の救い」も行っていかなくてはならないということです。

医療も福祉も心の救いはありません。

あくまで肉体的な生活の救いだけです。

しかし、看護は「心の救い」までしなければ、医療や福祉の二番煎じとなってしまいます。

病気を持つ人に喜びや希望を与えて心を救えないような看護師はどういう状態か?というと

「病棟では医者の次に偉そうにしている人」

「地域ではヘルパーに上から目線で、偉そうに指示だしている人」

つまり、ドラえもんの「スネ夫のような存在」になってしまうのです。

<自慢するスネ夫 狐のような様相はまさに人を欺き騙すキャラクターなのかもしれません>

だからいつまでたっても看護が深まっていかない、「誰がやっても同じ仕事、ルーチンワークになってしまう」のです。

看護師は病気を持つ人の「心の救い」をしなくてはいけません。

「人の心を救うにはどうすればいいの?」

と思うかもしれませんね。

単に励ますことや口先だけでうまいことを言うことで「心の救い」はありません。

それは「看護師自身が喜びと希望に毎日満ち溢れていること」が前提条件としてあります。

イライラしている人、不幸な人に人が救えるでしょうか?

そんな人から「幸福について」の話を聞きたいでしょうか?

・大金を所持している、

・素敵な異性と付き合っている、

・高級外車を乗り回している

・豪邸に住んでいる

・毎年海外旅行に行き、豪遊している

そんなことで喜びを感じるような人から「幸せとは?」と語られても現実味がありませんね。

それよりも

・小さなことでも喜びを感じる心を持っている

・素直で笑顔があり、いつも元気がある人

に「どうやったら毎日そんなに楽しそうに生きられるの?」と聞きたくなるのではないでしょうか?

つまり、看護師とは医療+福祉を学び続けながら、同時に「心を成長させる」ことが大切になってくるのです。

「心の成長」とは一体何でしょうか?

自分の中から悪い考えや悪い習慣を無くしていくことです。

どうしたら、自分の中から悪い考えや悪い習慣がなくなっていくのでしょうか?

(その方法について具体的に知りたい方は「こちら」を読んでみてください)

少しだけ紐解きすると、看護師は「愛の人」になることです。

「愛??」と思われる人がいるかもしれません。

男女の恋愛、親子愛、ペット愛、愛社精神これらは「愛」ではなく「欲」を満たす「情」とも呼ばれ「低次元の愛」と表現されます。

「愛」について書かれている書物があります。

それは「聖書」です。

別にキリスト教に入って日曜日に教会へ行けなどとは言いません。

「聖書にしか愛について書かれている書物がないから」聖書を読むことを勧めているだけです。

「愛」について学んでいくと必ず聖書に辿り着きます。

ですから「愛を知るための近道」が聖書であり聖書を元にした、神の御言葉なのです。

ここまで読まれた方なら大方予想がつくかもしれませんが、「看護には信仰が必要になってくる」ということです。

信仰がなければ、自分の中から悪いものを排除していく必要はありませんからね。

看護の対象とは「病気を持つ人」であり、看護師とは「いつも喜びと希望を与えられる人になること」が成長目標になるのです。

その過程で医療や福祉を学ぶことも必要になってきます。

そして同時に「愛の人」になるために日々「心を成長させる」のです。