皆様こんばんは。

前回は石の軽さ、重さについてお話ししました。

今回は構想の軽さ・重さについてお話しします。

ところで、アマの皆さんは置碁というものにどういったイメージを持っていますか?

「白が無理やり仕掛けないと勝負にならない」と思っていらっしゃる方がかなり多いと思います。

実際に皆さん同士の置碁を拝見しますと、そのような打ち方をされる方が非常に多いですね。

その結果うわ手は「置碁は手が荒れる」「こんなに石を置かれてはやる気がしない」

した手は「馬鹿にして無茶苦茶やってくる」「いつも石を取られる」

などといったイメージが出来、結果うわ手もした手も置碁を避けるようになったりします。

囲碁は誰とでも打てるのが魅力なのに、なんと勿体無いことでしょうか。

それでは無理のない置碁を打つためにはどうすれば良いのでしょうか?

最も重要な事は「身軽な構想で打つ」事です。

状況の有利不利に関わらず相手にぶつかっていくだけでは、必ず無理が生じます。

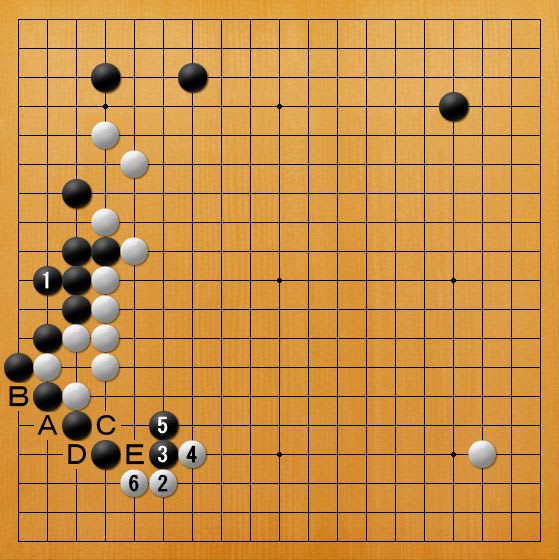

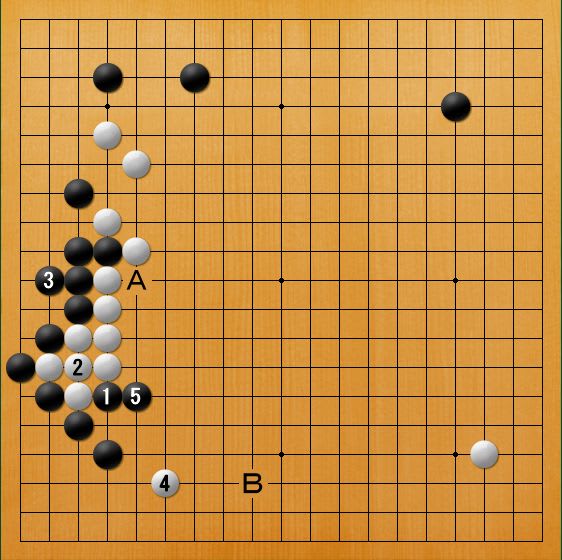

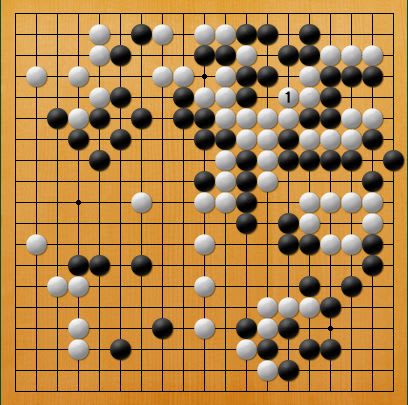

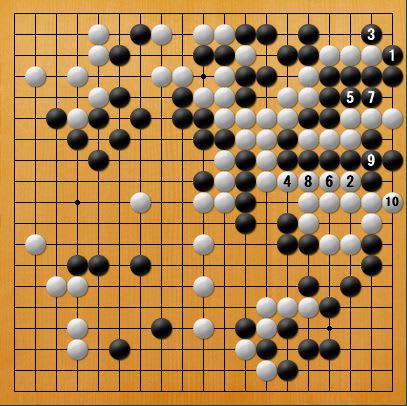

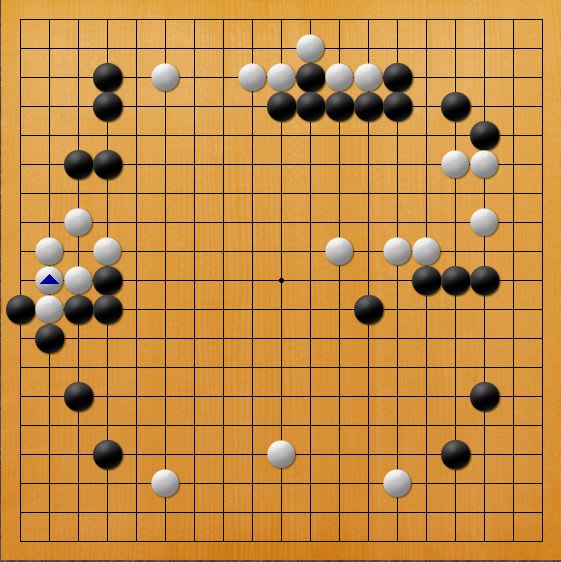

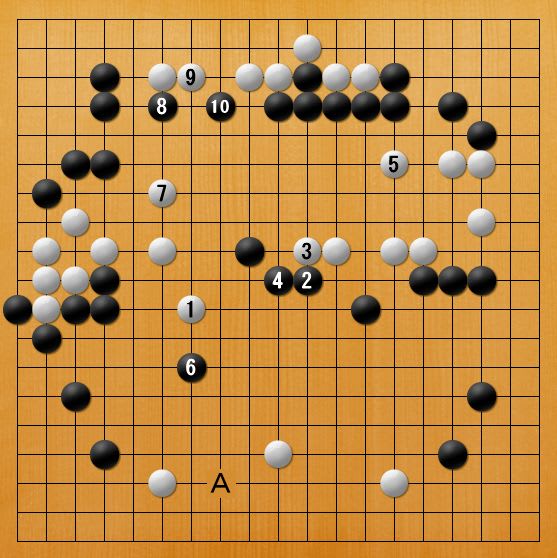

2子局の白番で、黒△と打たれた所です。

これからどういう展開を目指しますか?

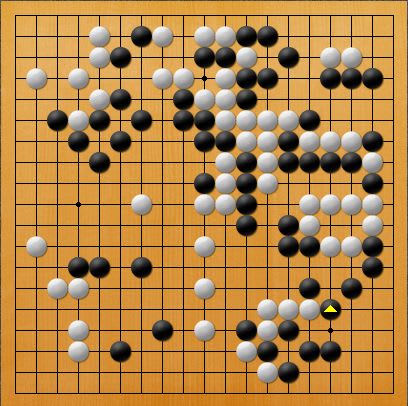

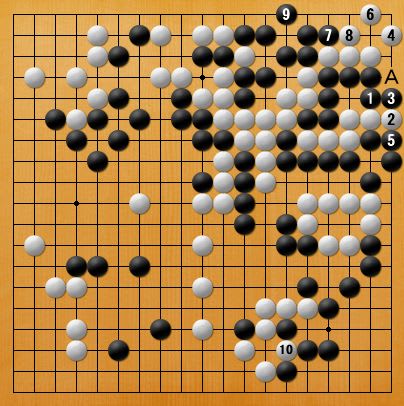

した手の喧嘩は喜んで買う、の白1です。

しかし左下は黒の石数が多く、さらに左上に黒の勢力が待っています。

結局逃げている間に黒10までと中央に大きな黒壁が出現、白は将来性のない左辺に追いやられてしまいました。

黒12の打ち込みにも回られ、右下の白地も小さくなってしまいそうです。

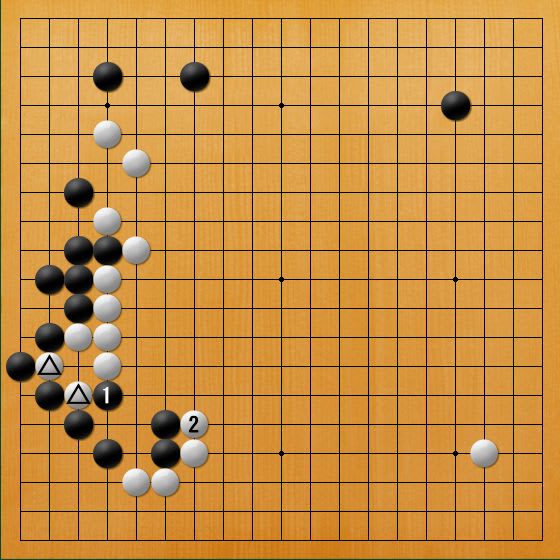

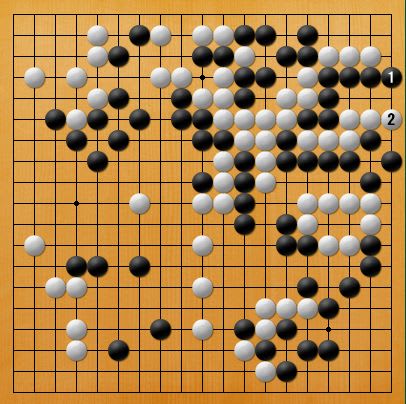

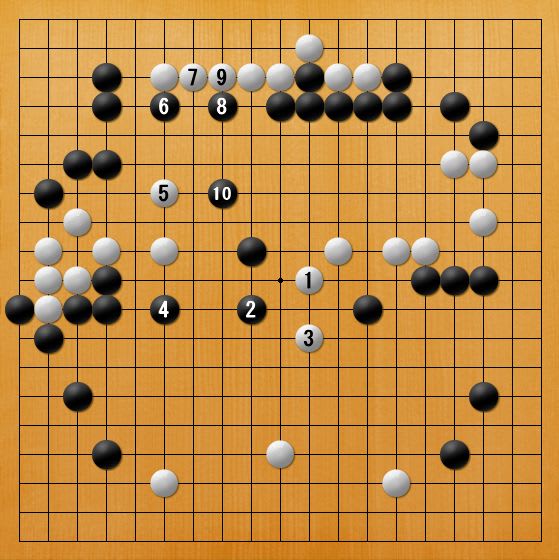

だからといって白1とあっさり見捨ててしまうのは、黒2で白1子が何の役にも立たず飲み込まれてしまいます。

将来黒△のラインがつながってくると、かなり大きな黒地になりそうです。

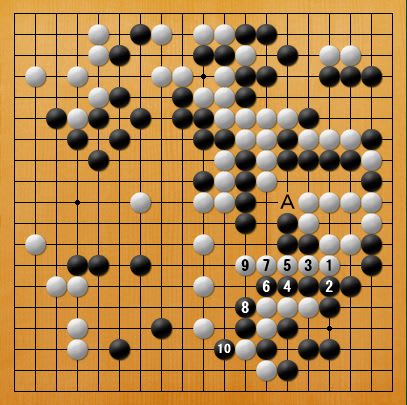

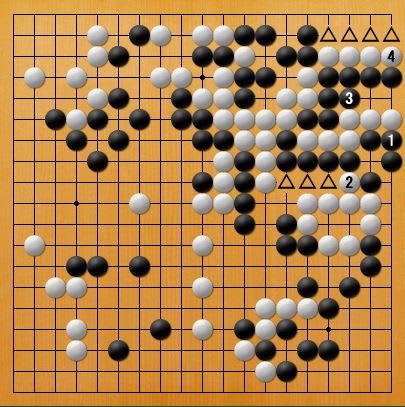

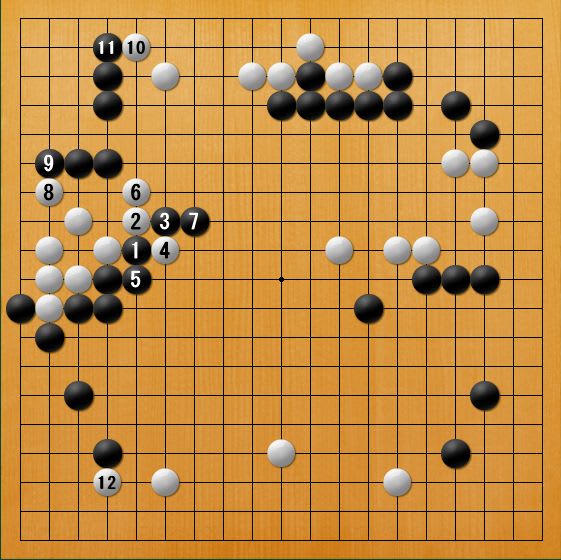

ということで「身軽に」白1とツケてみました。

白△は助ける事も捨てる事もできる「軽い」石です。

助ける事、あるいは捨てる事だけを考えるのでは構想が「重い」のです。

この時点でがっちり方針を固定する必要はありません。

相手の手を見てから決めることにしましょう。

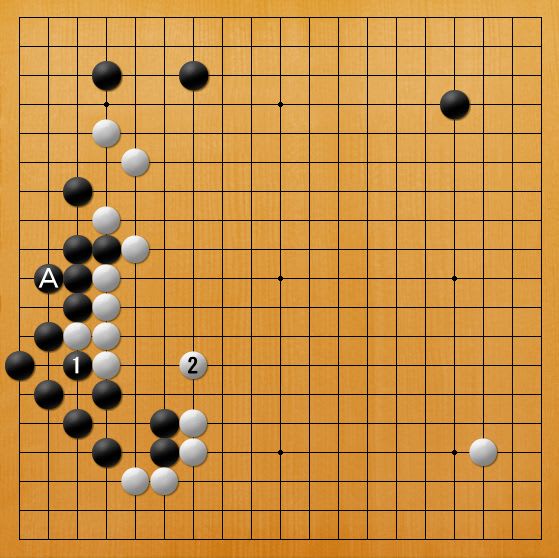

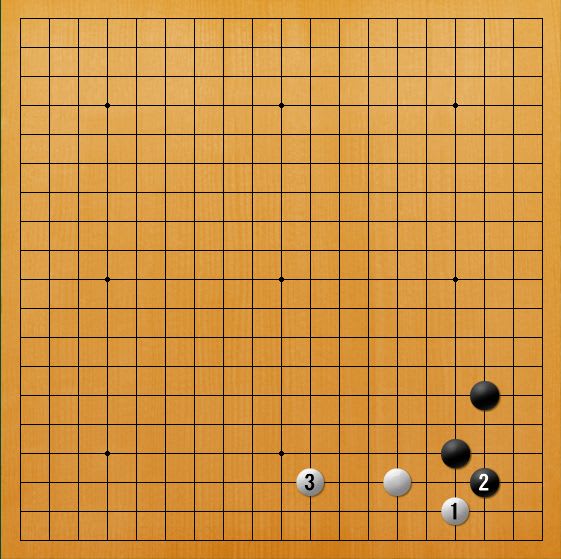

黒1~5と右側に出てくれば、白6とゲタに取って眼ができるので動いてみましょう。

白12となると、これは白の方が威張っていますね。

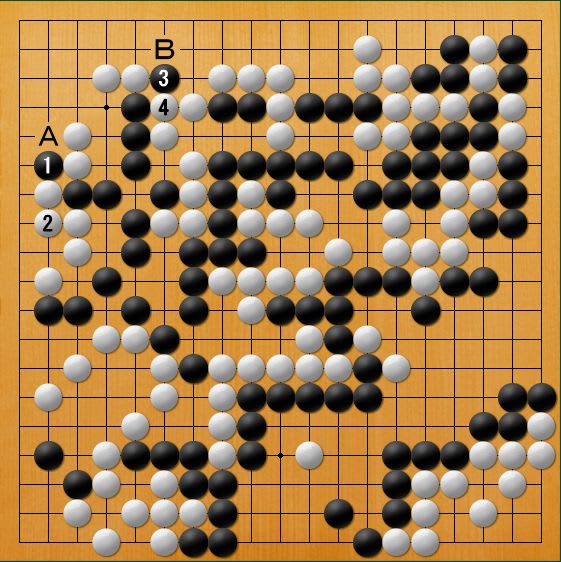

黒1には白2と切ります。

一見強引に見えるかもしれませんが、決して無理やり黒を取りに行っているわけではありません。

やはり黒の出方に応じて身軽に動こうとしています。

白1子を取りに来れば、喜んで捨てます。

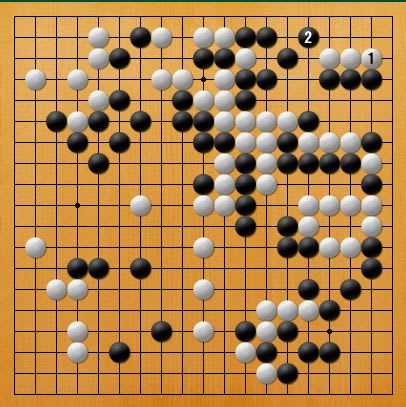

黒地の増加は10目程度で、その間に白模様が随分大きくなりました。

もし黒が入ってきたら、そこは遠慮なく攻めかかって良いのです。

した手が無理をしているのですから、うわ手の力量を見せつけてやりましょう。

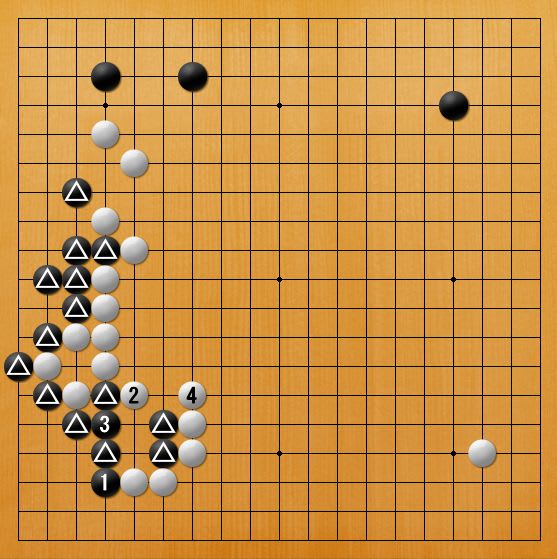

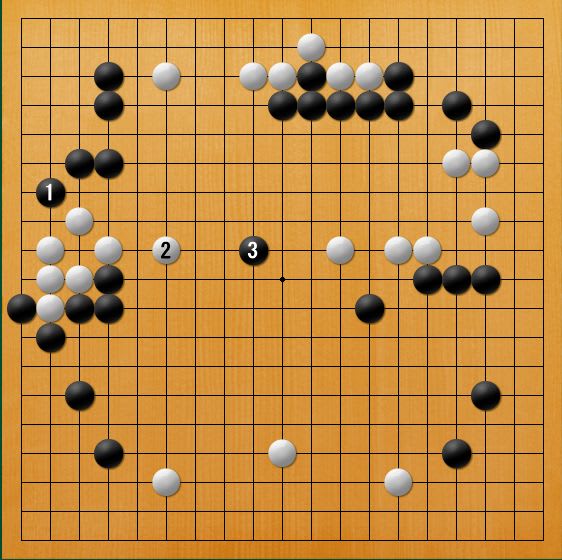

実戦は黒1と中央を重視しましたが、それなら白1子を助けておきます。

最初に1間飛びで逃げ出す図と比べてみてください。

この図では全く無理なく助けることができました。

置碁で白を持っていると、必然的に正面から戦いづらい状況が生じます。

そういった状況でいかに身軽に立ち回るかがうわ手の腕の見せ所です。

互先とは全く違う展開が楽しめますから、ぜひそういう打ち方に挑戦して頂きたいと思います。

前回は石の軽さ、重さについてお話ししました。

今回は構想の軽さ・重さについてお話しします。

ところで、アマの皆さんは置碁というものにどういったイメージを持っていますか?

「白が無理やり仕掛けないと勝負にならない」と思っていらっしゃる方がかなり多いと思います。

実際に皆さん同士の置碁を拝見しますと、そのような打ち方をされる方が非常に多いですね。

その結果うわ手は「置碁は手が荒れる」「こんなに石を置かれてはやる気がしない」

した手は「馬鹿にして無茶苦茶やってくる」「いつも石を取られる」

などといったイメージが出来、結果うわ手もした手も置碁を避けるようになったりします。

囲碁は誰とでも打てるのが魅力なのに、なんと勿体無いことでしょうか。

それでは無理のない置碁を打つためにはどうすれば良いのでしょうか?

最も重要な事は「身軽な構想で打つ」事です。

状況の有利不利に関わらず相手にぶつかっていくだけでは、必ず無理が生じます。

2子局の白番で、黒△と打たれた所です。

これからどういう展開を目指しますか?

した手の喧嘩は喜んで買う、の白1です。

しかし左下は黒の石数が多く、さらに左上に黒の勢力が待っています。

結局逃げている間に黒10までと中央に大きな黒壁が出現、白は将来性のない左辺に追いやられてしまいました。

黒12の打ち込みにも回られ、右下の白地も小さくなってしまいそうです。

だからといって白1とあっさり見捨ててしまうのは、黒2で白1子が何の役にも立たず飲み込まれてしまいます。

将来黒△のラインがつながってくると、かなり大きな黒地になりそうです。

ということで「身軽に」白1とツケてみました。

白△は助ける事も捨てる事もできる「軽い」石です。

助ける事、あるいは捨てる事だけを考えるのでは構想が「重い」のです。

この時点でがっちり方針を固定する必要はありません。

相手の手を見てから決めることにしましょう。

黒1~5と右側に出てくれば、白6とゲタに取って眼ができるので動いてみましょう。

白12となると、これは白の方が威張っていますね。

黒1には白2と切ります。

一見強引に見えるかもしれませんが、決して無理やり黒を取りに行っているわけではありません。

やはり黒の出方に応じて身軽に動こうとしています。

白1子を取りに来れば、喜んで捨てます。

黒地の増加は10目程度で、その間に白模様が随分大きくなりました。

もし黒が入ってきたら、そこは遠慮なく攻めかかって良いのです。

した手が無理をしているのですから、うわ手の力量を見せつけてやりましょう。

実戦は黒1と中央を重視しましたが、それなら白1子を助けておきます。

最初に1間飛びで逃げ出す図と比べてみてください。

この図では全く無理なく助けることができました。

置碁で白を持っていると、必然的に正面から戦いづらい状況が生じます。

そういった状況でいかに身軽に立ち回るかがうわ手の腕の見せ所です。

互先とは全く違う展開が楽しめますから、ぜひそういう打ち方に挑戦して頂きたいと思います。