旅の中盤では、以下の地図の➌~➎を訪れました。なお、ウシュマルとカバーは近いため➎に集約しています。

また、あとの下線部の数字とも対応しています。

3 サカテカス (2008年3月26日)

朝に弱い自分、しかも睡眠不足気味のはずなのに 6時には目が覚めてしまった。軽い高山病なのか (サカテカスの平均標高は2,250m)

(サカテカスの平均標高は2,250m)

ともあれ、この日はサカテカス終日フリー。

まずはホテルを出て数十m、サントドミンゴ教会へ【18世紀半ば、イエズス会が建立。注意して眺めると、IHSのマークあり。また、桃色がかった砂岩で造られていることにお気づきでしょうか。この地の教会はいずれもこの色調のため、ピンクシティと呼ばれるらしい】。

入ってまず驚いたのは、床が木造であること。ピンボケ画像ながら伝わるといいな~

壁はフツーに石造りなんだけど・・・

ファサードはシンプルだったのに、内部には金ぴかの装飾がいくつもある。

上の画像とは別のに近寄るとこんな感じ。

十字架を背負うイエス。セマナサンタだからか 【聖週間。いわゆるイースターで、イエス・キリストの受難と復活を祝う祭典】

【聖週間。いわゆるイースターで、イエス・キリストの受難と復活を祝う祭典】

次に、エデン鉱坑へ。東入り口の方が断然近いのだが、1㎞歩いて西入り口を目指す。迷わずにたどり着けるかがこの日一番のハイライトだったが、迷いそうな角でパンを売っていたオジサマが"Mina?”(鉱坑か?)と声をかけてくれた。こちらから尋ねずとも・・・なんて親切なんだろう

【サカテカスは、16~17世紀にメキシコ有数の銀鉱として繁栄。20世紀後半に鉱山は閉鎖されたが、その後まもなくしてその一部が公開されるようになり、ガイドが先導するグループツアーにて採掘場を見学することができる。西入り口からはトロッコで、東入り口からはエレベーターで坑道へ下りる】

トロッコ これに乗るため、わざわざ遠まわりしたのだった

これに乗るため、わざわざ遠まわりしたのだった

発掘物が展示されていた。

砂漠の薔薇【石膏(硫酸カルシウム)または重晶石(硫酸バリウム)から成る鉱物】。のちにモロッコでも出くわすことになる。

所々に蝋人形があり、採掘の様子が再現されている。画像で薄明るい部分の左、カゴを背負いハシゴにのぼる坑夫。その足元にご注目あれ。子どもも働かされている。

【16世紀当時この地には先住民5部族が暮らしていたが、キリスト教への改宗を強要され、また鉱山で酷使される中で激減。現在、ウィチョル族のみ末裔が生存する】

ガイドブック情報でスペイン語ガイドしかないと知り、覚悟はしていた。ガイドのオジサマはしきりに他の観光客たちを笑わせていたが、こちとら全く意味不明 言葉って大事だなぁ・・・

言葉って大事だなぁ・・・

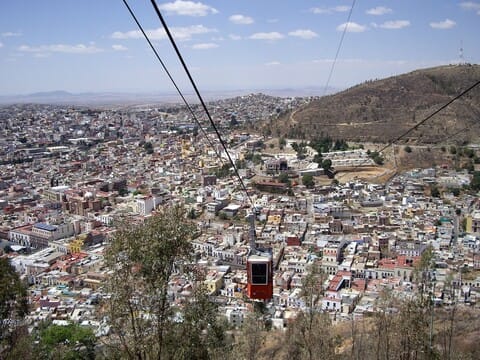

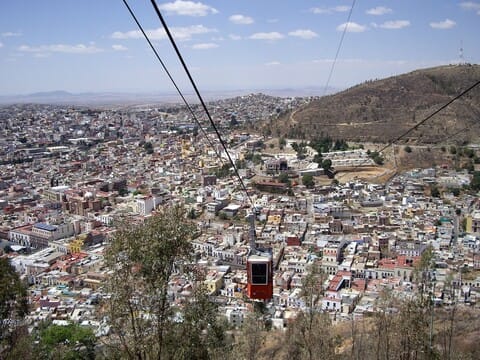

鉱坑を出て、迷うことなくTeleferico(ケーブルカー)乗り場に到着できた。ひっきりなしにケーブルカーが行き交う。

南南東のブーファの丘まで7分、片道25ペソ(≒300円)也。

朝イチで訪れたサントドミンゴ教会が眼下に。画像右がそれ、左の大きいのはカテドラル【銀で巨万の財を築いた貴族たちは、贅を尽くしてバロック様式の邸宅や教会を建てた。その街並みは世界遺産に登録されている】。

南西を望むと、水道橋が映る。

山頂には教会があった。

ん ファサードに近寄ると、太陽と月に目を奪われた。ヨーロッパの教会では見られない意匠だろう。メキシコの土着文化と融合してるなぁ・・・

ファサードに近寄ると、太陽と月に目を奪われた。ヨーロッパの教会では見られない意匠だろう。メキシコの土着文化と融合してるなぁ・・・

メキシコ革命のモニュメント【1914年、この丘に立てこもる連邦政府軍と激戦のすえに革命軍が勝利した】。

再びケーブルカーに乗り、くだっていく。

ケーブルカーを降りた後、町なかへ戻るべくサントドミンゴ教会を目指す。迷わずにたどり着くと、時刻は12時半過ぎ。

この国に来てからというもの、遅めの昼食にすっかり慣れてしまった自分。教会に隣接する博物館を見学してから食事をとることにした。

【ペドロ・コロネル博物館は、この地出身の画家ペドロが集めた世界中の美術品を擁する。エジプト・ギリシャ・インド・中国などの宝物に、メキシコ古代文明のも全土から蒐集。そのほか、絵画も充実している】 館内で全く撮影しておらず、文章のみでごめんなさい

「メキシコ北部で最も訪れる価値のある博物館」とガイドブックが銘打つのもそのはず、素人目にも良品が集められていたように思う。絵画でいうなら、シャガール1点・ピカソ数点に大量のゴヤ 喜多川歌麿(1点)のほか浮世絵が多数、狩野探幽が3点、作者不詳の六双金屏風もあり。日本との交流がさほど密ではなかったメキシコの、しかも地方都市でこんなシロモノに出合うとは・・・想像を超えていた

喜多川歌麿(1点)のほか浮世絵が多数、狩野探幽が3点、作者不詳の六双金屏風もあり。日本との交流がさほど密ではなかったメキシコの、しかも地方都市でこんなシロモノに出合うとは・・・想像を超えていた

メキシコ考古学のコレクションでは、土偶や埴輪に類似した遺物がゴロゴロ・・・メキシコのほうが細かさや彩色において格段上なので、そっくりと言うには語弊があるが

そして、ペドロさんは仮面に強く興味を抱いていたらしく、ありとあらゆる国の仮面が集結していた(日本の能面、なまはげ、天狗もあり)。それらを眺めていると、どこか似通った仮面は必ずあるもので。文化的交流が想像できる範囲のはともかく、そうでない場合の共通性の根拠は何ぞや 人間が生み出すものは普遍性をもつのだろうか・・・

人間が生み出すものは普遍性をもつのだろうか・・・

鑑賞の合間に窓の外を見ると、カテドラルが視界に入ってくる。ネヴァ川が映ったロシアはエルミタージュ美術館をふと思い出した。ペドロ・コロネル博物館は環境にも恵まれていた。

博物館前から南東を望む。

昼食をとるべく、目星をつけていたレストランのあるオルテガ市場へ向かう。盆地ゆえ、道は傾斜している。前方にそびえるはカテドラルの鐘楼。

昼食は初のモーレ料理、Mole Zacatecanoを注文【モーレ =チョコレートに唐辛子やスパイス、木の実などを加えたソース。一般的に、鶏肉などにかけて食す】。画像を撮っていなくてごめんなさい。残念至極・・・まさかブログやるとは思ってもいなかったあの頃

ガイドブックで目にした時から、絶対に口にしようと決めていた。怖いもの見たさ、好奇心ビンビンで

外見はまさにチョコレートそのものだが、甘味が消失しコクだけが残り、シナモンが効いていた。たしかに独特の味だが、私は嫌いではない メキシコまで行かずとも、興味を持った方にはぜひ試してもらいたいな~ メキシコ料理屋に行くとか、レシピを検索して作ってみるとか。

メキシコまで行かずとも、興味を持った方にはぜひ試してもらいたいな~ メキシコ料理屋に行くとか、レシピを検索して作ってみるとか。

食後、腹ごなしに水道橋まで行ってみた【18世紀後半築】。

再び歩いて北東へ600m戻り、カテドラルへ。とにかく起伏の多い町である。しばらくすると、カテドラルが見えてきた(画像左奥)。

さらに近づく。

このカテドラルは、豪奢なファサードで知られている。メキシコを旅しようと決意した後、ガイドブックをめくっていて一目で心奪われ・・・これを見るためにサカテカスまで足を伸ばした

【17世紀前半に着工し18世紀半ばに完成、メキシコ・コロニアルの最高傑作といわれる。チュリゲラ様式 =17世紀末~18世紀にチュリゲラ一族(彫刻家・建築家を多数輩出したスペインの名家)が生み出したバロック様式の一派。絢爛豪華なおびただしい装飾が特徴で、ねじれ柱・逆ピラミッド状角柱を持つ。イエスと12弟子のファサードは、西洋のバロック様式と先住民の装飾技術が融合している】

昼食前に撮影した上の画像と見比べてほしい。時間の経過により光線の具合が変化し、写りが激変。

外観とは対照的に、内装は簡素である。メキシコ革命の際に失われたという。

カテドラルを出て目と鼻の先にあるオルテガ市場に再び足を運び、お土産をゲット。ええ、前日のことは忘れましたとも。失くしたものを嘆いても戻ってこない、先に進むしかないもんね

えもいわれぬ色彩の壁飾りに魅かれて買った(98ペソ×3つ)。これまた撮っていないのが悔やまれる

ウナギの寝床のように間口の狭いお店はクオリティーの高そうな商品を並べていたが、商売っ気はないようで・・・自分が買ったあと他のお店をウロウロしているうちに閉まっていた。明るい時間なのになー てか、絶妙なタイミングで入店したんだわ、ラッキー

翌日のピックアップが早いのも構わず、風呂あがりにビールを楽しんだ。銘柄はBohemiaとSol(画像なし )。

)。

部屋には大音量が響いていた。元凶はホテルから100mほどのカテドラル脇で催しているコンサート。前日はホテル内のショーで、今日はこれかい セマナサンタで盛り上がっているのだろう、二晩ともにぎやかだった

セマナサンタで盛り上がっているのだろう、二晩ともにぎやかだった 出歩いて自分も楽しめるといいんだけど、一人旅ゆえ日没後は部屋にこもるしかない。

出歩いて自分も楽しめるといいんだけど、一人旅ゆえ日没後は部屋にこもるしかない。

3・1・4 サカテカス ⇒(メキシコシティ経由) ⇒メリダ (2008年3月27日)

この日はユカタン半島のメリダまで飛ぶことになっていた。

前々日夜にもお世話になったドライバーさんに空港まで送り届けてもらい、まずメキシコシティへ1時間半ほどのフライト。

国内便ゆえ、メキシコシティで荷物をピックアップする必要もなく、チェックイン作業もナシ。しかもサカテカスからの便が15分早く着いたので、けっこう時間を持て余した。空港内のショップを見てまわったが、いまひとつピンとこず。座って待ちながら、思考は午後をどう過ごすかに流れていった。もともとの予定では、翌日からの3日連続遺跡めぐりに備えて宿でゆったり過ごすつもりだった。が、移動だけで1日つぶすのも勿体ない気がしてきて、メリダ郊外の宿にチェックイン後 市内を観光してみようかなと思い始める。宿と市内がどのくらい離れているかだよな~ そして、往きはいいとして帰りにまともなタクシー(SitioかTurismo)拾えるかが問題だよ・・・楽しい妄想で時間は過ぎていく。

メキシコシティを発って2時間、正午前 メリダに着陸。13時過ぎにこの日の宿へ到着したが、市内観光はふっ飛んだ。

待てど暮らせど、自分の預け荷物が出てこない・・・一人、二人と乗客は荷物を引き取り去って行き、ついにターンテーブルが空になってしまった時の衝撃

噂には聞いていたが、これがロストバゲージか ひとまず、出迎えのガイドさんを探して事情を説明し、航空会社にクレームをつけてもらった。スペイン語しゃべれる方がいてくれて、ホントよかった。宿が市内だったら、昼間のフライトに出迎えは依頼しなかったはずなので、そーいう意味では不幸中の幸いかも

ひとまず、出迎えのガイドさんを探して事情を説明し、航空会社にクレームをつけてもらった。スペイン語しゃべれる方がいてくれて、ホントよかった。宿が市内だったら、昼間のフライトに出迎えは依頼しなかったはずなので、そーいう意味では不幸中の幸いかも

ガイドさんによると、乗り継ぎ地のメキシコシティにとどまってるんだろう、見つけしだい飛行機に載せて17時頃には宿まで直接届けてくれるとのこと。

その通りになるなら問題ないけど、う~む・・・本当にそうなんだろうか、すっかり疑心暗鬼 もしも無くなっていたら、と最悪の想像をしてしまう。一番困るのはコンタクト、このあとメガネで通すのは嫌だなぁ

もしも無くなっていたら、と最悪の想像をしてしまう。一番困るのはコンタクト、このあとメガネで通すのは嫌だなぁ (両方0.1以下のド近眼ゆえ、裸眼ではムリ) その次は下着と靴下。この宿までの車窓、見渡す限り草原だったけど買いに行けるんだろーか・・・

(両方0.1以下のド近眼ゆえ、裸眼ではムリ) その次は下着と靴下。この宿までの車窓、見渡す限り草原だったけど買いに行けるんだろーか・・・

考えてみたところで、詮無いのである。これほど頻繁に旅に出ながら よくぞここまで被害に遭わなかったと感心し、やむを得ないとあきらめるしかないのか、もはや。

というわけですっかり心折れてしまい、当初の予定どおり宿で身体を休めることにした。

この日の宿は今回の旅の中で最も贅沢なもので、Haciendaである【アシエンダ=荘園。15世紀以降、入植したスペイン人たちは大規模なプランテーションを経営する領主となり、農園内に館を建てた。それらに手を入れ、こんにち宿として提供している。私が泊まったアシエンダは、18世紀に繫栄したものを2年かけて修復したという】。

通されたお部屋の外観。

上の画像の右はこんな感じ(撮影は後刻)。

入口は雨戸のように閉じることができる仕組みになっている。

素敵なベッド。

ベッドだけでなく、洗面台もお花で彩られていた。

気になっていたマヤ・マッサージを受けてみた(50分、95ドル也)。月並みな感想になるが、心地よくリラックスすることができた

日本にいてもマッサージ大好きな自分、他者にほぐしてもらえるだけでどんな時もハッピーになれる

農園時代の雰囲気を残した施術室。

そのまま敷地内を探索する。無造作に置かれたクラシック車両たち・・・

何を吊り上げていたのか・・・

上3枚の画像の横に広がる風景。

プールもあった。なお、奥の赤い建物の2階はレストランになっている。

レールを発見。かつては農作物などを運んだのだろうか。

レストラン側からプール方面を望む。煙突が目立つ。

全体的に、赤と白のコントラストが鮮やか。

上の画像の階段上、右手はこんな感じ。立体的な構造なんである。

ひとまわりして部屋に戻り、ウエルカム・フルーツを食す。何だろう、これ

19時のディナーまで何もない。日ごろ、5分・10分刻みで仕事する生活が噓のよう・・・バカンスとはこーいうことなんだろうなぁ

18時前、無事に荷物が届いた。中身も異常なし。17時をまわった時点でかなり諦めていたので、相当嬉しかった

ディナーは民族舞踊を観賞しながらだった。白い民族衣装がまぶしい。特に、色とりどりのお花の刺繍をほどこした女性のドレスが可愛い

メイポールのようなダンス。

他にも、頭にお盆をのせて踊るダンスを見たが、画像なし。

お料理はSopa de Lima【鶏ベースのスープに、炒めた玉ねぎ・ニンニク・トマト・青唐辛子にオレガノやアニスを加え、リマという柑橘類をしぼった酸味のあるスープ】とPollo a la Yucateca【様々なスパイスで鶏肉に下味をつけ、カリカリに焼く】、いずれもユカタン半島の郷土料理。

ここまでビールばかりだったので、テキーラを飲んだ。なんで画像撮ってないんだろう・・・ごめんなさい

部屋に引き揚げて、ビックリ

空けていた1時間半足らずの間にルームクリーニングが入っていた、布団を敷かなきゃならない和風旅館でもないのに。ウェルカム・フルーツの食べかすは片付いてるし、ロウソクが灯されている。そして何よりも度肝を抜かれたのは、ランプ。実はディナー前に少し薄暗いなと思い、ベッド脇のナイトランプのそばにイスを移動して本を読んでいた。そのままにして部屋を出たら、背丈もあろうかという大きなルームランプが出現したのだった。これって、暗いなと思っていたのを察してくれたんだよね?! すごいわ

空けていた1時間半足らずの間にルームクリーニングが入っていた、布団を敷かなきゃならない和風旅館でもないのに。ウェルカム・フルーツの食べかすは片付いてるし、ロウソクが灯されている。そして何よりも度肝を抜かれたのは、ランプ。実はディナー前に少し薄暗いなと思い、ベッド脇のナイトランプのそばにイスを移動して本を読んでいた。そのままにして部屋を出たら、背丈もあろうかという大きなルームランプが出現したのだった。これって、暗いなと思っていたのを察してくれたんだよね?! すごいわ

欧米式サービスを行う宿では、あれこれリクエストすればそつなく応じてくれるだろう。が、自分はよっぽどのことでない限り工夫して凌ぐのが常(モロッコ篇で言及したクーラー故障のレベルになるとさすがに苦情を訴えたが、それにしても友人Dちゃんに交渉を任せっきりだった )。英語力の問題でうまく主張できないのだから、ある程度はやむを得ないと割り切っている。それなのに・・・世界各地の様々な宿に泊まってきたが、これほどまでに忖度したサービスを受けた経験は後にも先にもない。これがホスピタリティーというものか。

)。英語力の問題でうまく主張できないのだから、ある程度はやむを得ないと割り切っている。それなのに・・・世界各地の様々な宿に泊まってきたが、これほどまでに忖度したサービスを受けた経験は後にも先にもない。これがホスピタリティーというものか。

ランプの存在に気を取られる一方で、ハンモックが出現したのも嬉しかった。昼間、敷地内をフラフラしていた時に見かけて(4枚上の画像を御覧あれ)、いいな~と思っていたので こぼしそうでビールを飲むのはやめておいたが、ゆらゆら揺れながら本を読んで堪能

こぼしそうでビールを飲むのはやめておいたが、ゆらゆら揺れながら本を読んで堪能

4・5・4 メリダ ⇒ウシュマル ⇒カバー ⇒メリダ (2008年3月28日)

この日はマヤ文明の遺跡を2ヶ所訪れることになっていた。9時に迎えに来てくれたドライバー兼ガイドのΛさんは、パ〇チ佐藤が老けた感じの風貌だった。

まずは、メリダから80㎞南南西のウシュマル遺跡へ。

【7世紀に草創、10世紀まで栄えた。マヤ文明は時代が下るにつれ周辺の文明の影響を受けて独自の要素と混淆していくのだが、この遺跡はマヤ古典期のオリジナル色豊かなプウク様式の建造物を多く残している。カルスト台地で河川がないという土地柄、熱烈に崇拝された雨の神チャックがあらゆる所に彫り出されている】

入場すると、丸みのあるピラミッドが出迎えてくれた【この独特な形をもつピラミッドはメキシコ唯一という。一夜のうちに完成したという伝説から「魔法使いのピラミッド」と呼ばれているが、実際は8世紀から300年かけて徐々に完成。高さ38m、階段は118段。神に捧げるためにつくられ、内部に4つの神殿を持つ】。

正面から見ると、こんな感じ。傾いてるのは私の撮影技術の問題

てか、手前のアーチにも目を奪われるのである。切り裂くように鋭いマヤ・アーチ【専門的には持送りアーチという。石を両側から徐々に張り出すように積み、頂点でつなぐ】。

これが雨の神チャック【メソアメリカでは古くから雨の神に対する信仰が見られ、その1で紹介したテオティワカン遺跡のトラロックもそのひとつ。マヤ文明ではチャックとなる。丸い目、ギザギザの歯などの共通点を持つ】。

チャック像が魔法使いのピラミッドの階段側面に連なっている。

チャック像の左、階段にもご注目を。幅がメッチャ狭いし角度は急だし・・・上るのも怖いけど下りられない気がする、高所恐怖症気味の自分は。ま、心配しなくても禁止されててのぼれないんだけど。のぼらなくてもいい安堵感と、階段上の神殿をこの目で見られない悔しさと、どちらが勝るのか・・・禁じられていなかったら、結局のぼるんだろうなぁ私。つまり、悔しさに軍配が上がるわ

遠景はこちら。階段の左にチャックが積み上がっている。

点在する黒ずんだ彫刻は何だろう・・・鳥に見えるのは気のせいか

ピラミッドのすぐ西に位置する尼僧院へ【小部屋の多さから名づけられたが、実際は宮殿だったともいわれる。中庭を囲む形で並ぶ4つの建物は、各々異なる意匠を持つ】。

北側の建物は、東西南北のうちで最も高さがある。中央手前の白いのは祭壇、その左奥の柱がある部分はヴィーナスの神殿。

北側の建物壁面。象の鼻のように見えるのは雨の神チャックのそれ。チャックは鼻を持つのだが失われていることが多い、先ほど紹介した魔法使いのピラミッドの群のように。上向きの鼻は雨乞い、下向きの鼻は降雨に感謝の意味を持つというが、途中で折れていると判別が難しい

東側の建物。台形を逆さにしたような幾何学模様が目立つ。

近づくとこんな感じ。入口上部に雨の神チャックが彫られている。そして、逆さ台形を構成しているのは なんと8匹の双頭の蛇

南側の建物。

西側の建物。中央の大蛇が印象的だった。テオティワカン遺跡でも思ったのだが、これまでに自分がどの国でも見たことがない類なのである。メソアメリカを初めて訪れてみて、やっぱり独特だとしみじみ・・・

次は球戯場。中央やや左の丸い輪がゴール【マヤ人にとっての球戯は娯楽ではなく、神に捧げる宗教儀式だった。上腕または足で打ったボールを輪にくぐらせるのを競った】。

ちなみに、画像左上に写っているのが亀の家、その左に見切れているのが総督宮殿。

最後に、遺跡の最南部エリアへ。階段の上にそびえるは鳩の家。壁面しか残っていない。

この遺跡内で最も高い大ピラミッドにのぼり北西を見晴らすと、緑の地平線の中に遺跡群が忽然と浮かび上がる。

よくもまあ、こんなジャングルの中に・・・

たしかに、自然が豊かな遺跡なのだ。実に多くの種類の鳥たちが木々を飛びまわり、そしてイグアナが遺跡中を闊歩しているのには心底驚いた。

来た道を戻り、入場口脇のレストランにてガイドのΛさんと昼食。

「アステカ人やトルテカ人と比較して、マヤ人の特徴は何だと思う?」と質問されて、答えられるわけもない。曰く、人間の生贄をつくるか否か、なんだそうだ。

たしかに、テオティワカン遺跡にはいけにえを捧げる祭壇があったし、テノチティトランの広場でも生贄を捧げる儀式が行われた旨の説明文を見かけた【なお、トルテカ =メキシコの中央高原北部を支配した勢力で、テオティワカンが廃れた後に繫栄。メキシコシティの北65㎞にあるトゥーラ遺跡がその中心部】。むやみに生命を奪わず、自然と共生したのがマヤ人だという。

また、現在目にしているウシュマル遺跡は全体の40%で、残りはジャングルに眠っているのだそうだ。マヤ人は移動する際に土や泥をかけて建物を隠したらしい。もしも全貌が現れたなら、チチェン・イツァー遺跡(100㎞東北東に位置する)以上の規模だという。ガイドΛさんの語りは熱く、自分の英語力の問題で全ては聞き取れていないにせよ、マヤ人をこよなく愛しているのが伝わってきた。

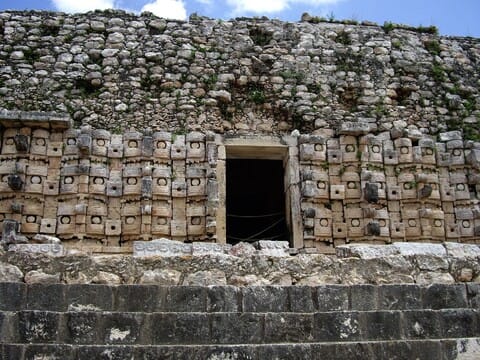

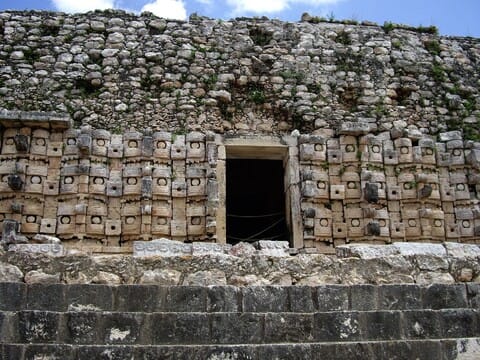

ウシュマル遺跡を後にして、15㎞南東のカバー遺跡へ向かう【9~10世紀にかけて、ユカタン半島で2番目に大きな都市として繁栄したらしい。260もの雨神チャックの彫刻で壁面が埋め尽くされているコズ・ポープが有名。語意はrolled mat、チャックの鼻のカーブにちなむという。先ほどのウシュマルと同じく、プウク様式】。

近寄ると、こんな感じ。チャックの目に圧倒されるぅ~

北側は一転して、また違う雰囲気。神とか動物じゃなくて、人物が彫られているのね。

夕食後にシャワーを浴び、ビールを飲みながらガイドΛさんの言葉を思い出す。「言葉には普遍性がある」

曰く、“キン”はマヤ語で太陽≒支配者を意味し、英語のkingに通じる。日本語で“キン”は何を意味するのと問われ、goldと答えた私に、Λさんは興奮気味に太陽の色ではないか と言った。たしかに・・・もう少し多くの単語を精査する必要はあるけど、一理あるなぁ。

と言った。たしかに・・・もう少し多くの単語を精査する必要はあるけど、一理あるなぁ。

サカテカスの博物館で仮面に感じた文化の普遍性。それは時として言葉にもあらわれるのか

とはいえ、現実は英単語と似ても似つかぬスペイン語に苦労する日々・・・お風呂の栓がCとFの2択で、C =coldと思いFをひねって冷たいシャワーを浴びる始末

F=fria=cold、C=caliente =hotだと実践で学ぶ私

★ 中締め ★

薄々お気づきだったかもしれませんが・・・ウシュマル遺跡を巡っている途中でデジカメのバッテリーが怪しくなり、撮影数を控えざるを得ませんでした

ウシュマルの最南部はほとんど画像を残せず、残念至極です 特に、総督の宮殿はお伝えしたかった・・・興味を持たれた方は、ぜひ検索してみてくださいね。

特に、総督の宮殿はお伝えしたかった・・・興味を持たれた方は、ぜひ検索してみてくださいね。

さて、次回は引き続きユカタン半島です。旅の最後にチチェン・イツァー遺跡とトゥルム遺跡を訪れます。お楽しみに

また、あとの下線部の数字とも対応しています。

3 サカテカス (2008年3月26日)

朝に弱い自分、しかも睡眠不足気味のはずなのに 6時には目が覚めてしまった。軽い高山病なのか

(サカテカスの平均標高は2,250m)

(サカテカスの平均標高は2,250m)ともあれ、この日はサカテカス終日フリー。

まずはホテルを出て数十m、サントドミンゴ教会へ【18世紀半ば、イエズス会が建立。注意して眺めると、IHSのマークあり。また、桃色がかった砂岩で造られていることにお気づきでしょうか。この地の教会はいずれもこの色調のため、ピンクシティと呼ばれるらしい】。

入ってまず驚いたのは、床が木造であること。ピンボケ画像ながら伝わるといいな~

壁はフツーに石造りなんだけど・・・

ファサードはシンプルだったのに、内部には金ぴかの装飾がいくつもある。

上の画像とは別のに近寄るとこんな感じ。

十字架を背負うイエス。セマナサンタだからか

【聖週間。いわゆるイースターで、イエス・キリストの受難と復活を祝う祭典】

【聖週間。いわゆるイースターで、イエス・キリストの受難と復活を祝う祭典】

次に、エデン鉱坑へ。東入り口の方が断然近いのだが、1㎞歩いて西入り口を目指す。迷わずにたどり着けるかがこの日一番のハイライトだったが、迷いそうな角でパンを売っていたオジサマが"Mina?”(鉱坑か?)と声をかけてくれた。こちらから尋ねずとも・・・なんて親切なんだろう

【サカテカスは、16~17世紀にメキシコ有数の銀鉱として繁栄。20世紀後半に鉱山は閉鎖されたが、その後まもなくしてその一部が公開されるようになり、ガイドが先導するグループツアーにて採掘場を見学することができる。西入り口からはトロッコで、東入り口からはエレベーターで坑道へ下りる】

トロッコ

これに乗るため、わざわざ遠まわりしたのだった

これに乗るため、わざわざ遠まわりしたのだった

発掘物が展示されていた。

砂漠の薔薇【石膏(硫酸カルシウム)または重晶石(硫酸バリウム)から成る鉱物】。のちにモロッコでも出くわすことになる。

所々に蝋人形があり、採掘の様子が再現されている。画像で薄明るい部分の左、カゴを背負いハシゴにのぼる坑夫。その足元にご注目あれ。子どもも働かされている。

【16世紀当時この地には先住民5部族が暮らしていたが、キリスト教への改宗を強要され、また鉱山で酷使される中で激減。現在、ウィチョル族のみ末裔が生存する】

ガイドブック情報でスペイン語ガイドしかないと知り、覚悟はしていた。ガイドのオジサマはしきりに他の観光客たちを笑わせていたが、こちとら全く意味不明

言葉って大事だなぁ・・・

言葉って大事だなぁ・・・鉱坑を出て、迷うことなくTeleferico(ケーブルカー)乗り場に到着できた。ひっきりなしにケーブルカーが行き交う。

南南東のブーファの丘まで7分、片道25ペソ(≒300円)也。

朝イチで訪れたサントドミンゴ教会が眼下に。画像右がそれ、左の大きいのはカテドラル【銀で巨万の財を築いた貴族たちは、贅を尽くしてバロック様式の邸宅や教会を建てた。その街並みは世界遺産に登録されている】。

南西を望むと、水道橋が映る。

山頂には教会があった。

ん

ファサードに近寄ると、太陽と月に目を奪われた。ヨーロッパの教会では見られない意匠だろう。メキシコの土着文化と融合してるなぁ・・・

ファサードに近寄ると、太陽と月に目を奪われた。ヨーロッパの教会では見られない意匠だろう。メキシコの土着文化と融合してるなぁ・・・

メキシコ革命のモニュメント【1914年、この丘に立てこもる連邦政府軍と激戦のすえに革命軍が勝利した】。

再びケーブルカーに乗り、くだっていく。

ケーブルカーを降りた後、町なかへ戻るべくサントドミンゴ教会を目指す。迷わずにたどり着くと、時刻は12時半過ぎ。

この国に来てからというもの、遅めの昼食にすっかり慣れてしまった自分。教会に隣接する博物館を見学してから食事をとることにした。

【ペドロ・コロネル博物館は、この地出身の画家ペドロが集めた世界中の美術品を擁する。エジプト・ギリシャ・インド・中国などの宝物に、メキシコ古代文明のも全土から蒐集。そのほか、絵画も充実している】 館内で全く撮影しておらず、文章のみでごめんなさい

「メキシコ北部で最も訪れる価値のある博物館」とガイドブックが銘打つのもそのはず、素人目にも良品が集められていたように思う。絵画でいうなら、シャガール1点・ピカソ数点に大量のゴヤ

喜多川歌麿(1点)のほか浮世絵が多数、狩野探幽が3点、作者不詳の六双金屏風もあり。日本との交流がさほど密ではなかったメキシコの、しかも地方都市でこんなシロモノに出合うとは・・・想像を超えていた

喜多川歌麿(1点)のほか浮世絵が多数、狩野探幽が3点、作者不詳の六双金屏風もあり。日本との交流がさほど密ではなかったメキシコの、しかも地方都市でこんなシロモノに出合うとは・・・想像を超えていた

メキシコ考古学のコレクションでは、土偶や埴輪に類似した遺物がゴロゴロ・・・メキシコのほうが細かさや彩色において格段上なので、そっくりと言うには語弊があるが

そして、ペドロさんは仮面に強く興味を抱いていたらしく、ありとあらゆる国の仮面が集結していた(日本の能面、なまはげ、天狗もあり)。それらを眺めていると、どこか似通った仮面は必ずあるもので。文化的交流が想像できる範囲のはともかく、そうでない場合の共通性の根拠は何ぞや

人間が生み出すものは普遍性をもつのだろうか・・・

人間が生み出すものは普遍性をもつのだろうか・・・鑑賞の合間に窓の外を見ると、カテドラルが視界に入ってくる。ネヴァ川が映ったロシアはエルミタージュ美術館をふと思い出した。ペドロ・コロネル博物館は環境にも恵まれていた。

博物館前から南東を望む。

昼食をとるべく、目星をつけていたレストランのあるオルテガ市場へ向かう。盆地ゆえ、道は傾斜している。前方にそびえるはカテドラルの鐘楼。

昼食は初のモーレ料理、Mole Zacatecanoを注文【モーレ =チョコレートに唐辛子やスパイス、木の実などを加えたソース。一般的に、鶏肉などにかけて食す】。画像を撮っていなくてごめんなさい。残念至極・・・まさかブログやるとは思ってもいなかったあの頃

ガイドブックで目にした時から、絶対に口にしようと決めていた。怖いもの見たさ、好奇心ビンビンで

外見はまさにチョコレートそのものだが、甘味が消失しコクだけが残り、シナモンが効いていた。たしかに独特の味だが、私は嫌いではない

メキシコまで行かずとも、興味を持った方にはぜひ試してもらいたいな~ メキシコ料理屋に行くとか、レシピを検索して作ってみるとか。

メキシコまで行かずとも、興味を持った方にはぜひ試してもらいたいな~ メキシコ料理屋に行くとか、レシピを検索して作ってみるとか。食後、腹ごなしに水道橋まで行ってみた【18世紀後半築】。

再び歩いて北東へ600m戻り、カテドラルへ。とにかく起伏の多い町である。しばらくすると、カテドラルが見えてきた(画像左奥)。

さらに近づく。

このカテドラルは、豪奢なファサードで知られている。メキシコを旅しようと決意した後、ガイドブックをめくっていて一目で心奪われ・・・これを見るためにサカテカスまで足を伸ばした

【17世紀前半に着工し18世紀半ばに完成、メキシコ・コロニアルの最高傑作といわれる。チュリゲラ様式 =17世紀末~18世紀にチュリゲラ一族(彫刻家・建築家を多数輩出したスペインの名家)が生み出したバロック様式の一派。絢爛豪華なおびただしい装飾が特徴で、ねじれ柱・逆ピラミッド状角柱を持つ。イエスと12弟子のファサードは、西洋のバロック様式と先住民の装飾技術が融合している】

昼食前に撮影した上の画像と見比べてほしい。時間の経過により光線の具合が変化し、写りが激変。

外観とは対照的に、内装は簡素である。メキシコ革命の際に失われたという。

カテドラルを出て目と鼻の先にあるオルテガ市場に再び足を運び、お土産をゲット。ええ、前日のことは忘れましたとも。失くしたものを嘆いても戻ってこない、先に進むしかないもんね

えもいわれぬ色彩の壁飾りに魅かれて買った(98ペソ×3つ)。これまた撮っていないのが悔やまれる

ウナギの寝床のように間口の狭いお店はクオリティーの高そうな商品を並べていたが、商売っ気はないようで・・・自分が買ったあと他のお店をウロウロしているうちに閉まっていた。明るい時間なのになー てか、絶妙なタイミングで入店したんだわ、ラッキー

翌日のピックアップが早いのも構わず、風呂あがりにビールを楽しんだ。銘柄はBohemiaとSol(画像なし

)。

)。部屋には大音量が響いていた。元凶はホテルから100mほどのカテドラル脇で催しているコンサート。前日はホテル内のショーで、今日はこれかい

セマナサンタで盛り上がっているのだろう、二晩ともにぎやかだった

セマナサンタで盛り上がっているのだろう、二晩ともにぎやかだった 出歩いて自分も楽しめるといいんだけど、一人旅ゆえ日没後は部屋にこもるしかない。

出歩いて自分も楽しめるといいんだけど、一人旅ゆえ日没後は部屋にこもるしかない。3・1・4 サカテカス ⇒(メキシコシティ経由) ⇒メリダ (2008年3月27日)

この日はユカタン半島のメリダまで飛ぶことになっていた。

前々日夜にもお世話になったドライバーさんに空港まで送り届けてもらい、まずメキシコシティへ1時間半ほどのフライト。

国内便ゆえ、メキシコシティで荷物をピックアップする必要もなく、チェックイン作業もナシ。しかもサカテカスからの便が15分早く着いたので、けっこう時間を持て余した。空港内のショップを見てまわったが、いまひとつピンとこず。座って待ちながら、思考は午後をどう過ごすかに流れていった。もともとの予定では、翌日からの3日連続遺跡めぐりに備えて宿でゆったり過ごすつもりだった。が、移動だけで1日つぶすのも勿体ない気がしてきて、メリダ郊外の宿にチェックイン後 市内を観光してみようかなと思い始める。宿と市内がどのくらい離れているかだよな~ そして、往きはいいとして帰りにまともなタクシー(SitioかTurismo)拾えるかが問題だよ・・・楽しい妄想で時間は過ぎていく。

メキシコシティを発って2時間、正午前 メリダに着陸。13時過ぎにこの日の宿へ到着したが、市内観光はふっ飛んだ。

待てど暮らせど、自分の預け荷物が出てこない・・・一人、二人と乗客は荷物を引き取り去って行き、ついにターンテーブルが空になってしまった時の衝撃

噂には聞いていたが、これがロストバゲージか

ひとまず、出迎えのガイドさんを探して事情を説明し、航空会社にクレームをつけてもらった。スペイン語しゃべれる方がいてくれて、ホントよかった。宿が市内だったら、昼間のフライトに出迎えは依頼しなかったはずなので、そーいう意味では不幸中の幸いかも

ひとまず、出迎えのガイドさんを探して事情を説明し、航空会社にクレームをつけてもらった。スペイン語しゃべれる方がいてくれて、ホントよかった。宿が市内だったら、昼間のフライトに出迎えは依頼しなかったはずなので、そーいう意味では不幸中の幸いかも

ガイドさんによると、乗り継ぎ地のメキシコシティにとどまってるんだろう、見つけしだい飛行機に載せて17時頃には宿まで直接届けてくれるとのこと。

その通りになるなら問題ないけど、う~む・・・本当にそうなんだろうか、すっかり疑心暗鬼

もしも無くなっていたら、と最悪の想像をしてしまう。一番困るのはコンタクト、このあとメガネで通すのは嫌だなぁ

もしも無くなっていたら、と最悪の想像をしてしまう。一番困るのはコンタクト、このあとメガネで通すのは嫌だなぁ (両方0.1以下のド近眼ゆえ、裸眼ではムリ) その次は下着と靴下。この宿までの車窓、見渡す限り草原だったけど買いに行けるんだろーか・・・

(両方0.1以下のド近眼ゆえ、裸眼ではムリ) その次は下着と靴下。この宿までの車窓、見渡す限り草原だったけど買いに行けるんだろーか・・・考えてみたところで、詮無いのである。これほど頻繁に旅に出ながら よくぞここまで被害に遭わなかったと感心し、やむを得ないとあきらめるしかないのか、もはや。

というわけですっかり心折れてしまい、当初の予定どおり宿で身体を休めることにした。

この日の宿は今回の旅の中で最も贅沢なもので、Haciendaである【アシエンダ=荘園。15世紀以降、入植したスペイン人たちは大規模なプランテーションを経営する領主となり、農園内に館を建てた。それらに手を入れ、こんにち宿として提供している。私が泊まったアシエンダは、18世紀に繫栄したものを2年かけて修復したという】。

通されたお部屋の外観。

上の画像の右はこんな感じ(撮影は後刻)。

入口は雨戸のように閉じることができる仕組みになっている。

素敵なベッド。

ベッドだけでなく、洗面台もお花で彩られていた。

気になっていたマヤ・マッサージを受けてみた(50分、95ドル也)。月並みな感想になるが、心地よくリラックスすることができた

日本にいてもマッサージ大好きな自分、他者にほぐしてもらえるだけでどんな時もハッピーになれる

農園時代の雰囲気を残した施術室。

そのまま敷地内を探索する。無造作に置かれたクラシック車両たち・・・

何を吊り上げていたのか・・・

上3枚の画像の横に広がる風景。

プールもあった。なお、奥の赤い建物の2階はレストランになっている。

レールを発見。かつては農作物などを運んだのだろうか。

レストラン側からプール方面を望む。煙突が目立つ。

全体的に、赤と白のコントラストが鮮やか。

上の画像の階段上、右手はこんな感じ。立体的な構造なんである。

ひとまわりして部屋に戻り、ウエルカム・フルーツを食す。何だろう、これ

19時のディナーまで何もない。日ごろ、5分・10分刻みで仕事する生活が噓のよう・・・バカンスとはこーいうことなんだろうなぁ

18時前、無事に荷物が届いた。中身も異常なし。17時をまわった時点でかなり諦めていたので、相当嬉しかった

ディナーは民族舞踊を観賞しながらだった。白い民族衣装がまぶしい。特に、色とりどりのお花の刺繍をほどこした女性のドレスが可愛い

メイポールのようなダンス。

他にも、頭にお盆をのせて踊るダンスを見たが、画像なし。

お料理はSopa de Lima【鶏ベースのスープに、炒めた玉ねぎ・ニンニク・トマト・青唐辛子にオレガノやアニスを加え、リマという柑橘類をしぼった酸味のあるスープ】とPollo a la Yucateca【様々なスパイスで鶏肉に下味をつけ、カリカリに焼く】、いずれもユカタン半島の郷土料理。

ここまでビールばかりだったので、テキーラを飲んだ。なんで画像撮ってないんだろう・・・ごめんなさい

部屋に引き揚げて、ビックリ

空けていた1時間半足らずの間にルームクリーニングが入っていた、布団を敷かなきゃならない和風旅館でもないのに。ウェルカム・フルーツの食べかすは片付いてるし、ロウソクが灯されている。そして何よりも度肝を抜かれたのは、ランプ。実はディナー前に少し薄暗いなと思い、ベッド脇のナイトランプのそばにイスを移動して本を読んでいた。そのままにして部屋を出たら、背丈もあろうかという大きなルームランプが出現したのだった。これって、暗いなと思っていたのを察してくれたんだよね?! すごいわ

空けていた1時間半足らずの間にルームクリーニングが入っていた、布団を敷かなきゃならない和風旅館でもないのに。ウェルカム・フルーツの食べかすは片付いてるし、ロウソクが灯されている。そして何よりも度肝を抜かれたのは、ランプ。実はディナー前に少し薄暗いなと思い、ベッド脇のナイトランプのそばにイスを移動して本を読んでいた。そのままにして部屋を出たら、背丈もあろうかという大きなルームランプが出現したのだった。これって、暗いなと思っていたのを察してくれたんだよね?! すごいわ

欧米式サービスを行う宿では、あれこれリクエストすればそつなく応じてくれるだろう。が、自分はよっぽどのことでない限り工夫して凌ぐのが常(モロッコ篇で言及したクーラー故障のレベルになるとさすがに苦情を訴えたが、それにしても友人Dちゃんに交渉を任せっきりだった

)。英語力の問題でうまく主張できないのだから、ある程度はやむを得ないと割り切っている。それなのに・・・世界各地の様々な宿に泊まってきたが、これほどまでに忖度したサービスを受けた経験は後にも先にもない。これがホスピタリティーというものか。

)。英語力の問題でうまく主張できないのだから、ある程度はやむを得ないと割り切っている。それなのに・・・世界各地の様々な宿に泊まってきたが、これほどまでに忖度したサービスを受けた経験は後にも先にもない。これがホスピタリティーというものか。ランプの存在に気を取られる一方で、ハンモックが出現したのも嬉しかった。昼間、敷地内をフラフラしていた時に見かけて(4枚上の画像を御覧あれ)、いいな~と思っていたので

こぼしそうでビールを飲むのはやめておいたが、ゆらゆら揺れながら本を読んで堪能

こぼしそうでビールを飲むのはやめておいたが、ゆらゆら揺れながら本を読んで堪能

4・5・4 メリダ ⇒ウシュマル ⇒カバー ⇒メリダ (2008年3月28日)

この日はマヤ文明の遺跡を2ヶ所訪れることになっていた。9時に迎えに来てくれたドライバー兼ガイドのΛさんは、パ〇チ佐藤が老けた感じの風貌だった。

まずは、メリダから80㎞南南西のウシュマル遺跡へ。

【7世紀に草創、10世紀まで栄えた。マヤ文明は時代が下るにつれ周辺の文明の影響を受けて独自の要素と混淆していくのだが、この遺跡はマヤ古典期のオリジナル色豊かなプウク様式の建造物を多く残している。カルスト台地で河川がないという土地柄、熱烈に崇拝された雨の神チャックがあらゆる所に彫り出されている】

入場すると、丸みのあるピラミッドが出迎えてくれた【この独特な形をもつピラミッドはメキシコ唯一という。一夜のうちに完成したという伝説から「魔法使いのピラミッド」と呼ばれているが、実際は8世紀から300年かけて徐々に完成。高さ38m、階段は118段。神に捧げるためにつくられ、内部に4つの神殿を持つ】。

正面から見ると、こんな感じ。傾いてるのは私の撮影技術の問題

てか、手前のアーチにも目を奪われるのである。切り裂くように鋭いマヤ・アーチ【専門的には持送りアーチという。石を両側から徐々に張り出すように積み、頂点でつなぐ】。

これが雨の神チャック【メソアメリカでは古くから雨の神に対する信仰が見られ、その1で紹介したテオティワカン遺跡のトラロックもそのひとつ。マヤ文明ではチャックとなる。丸い目、ギザギザの歯などの共通点を持つ】。

チャック像が魔法使いのピラミッドの階段側面に連なっている。

チャック像の左、階段にもご注目を。幅がメッチャ狭いし角度は急だし・・・上るのも怖いけど下りられない気がする、高所恐怖症気味の自分は。ま、心配しなくても禁止されててのぼれないんだけど。のぼらなくてもいい安堵感と、階段上の神殿をこの目で見られない悔しさと、どちらが勝るのか・・・禁じられていなかったら、結局のぼるんだろうなぁ私。つまり、悔しさに軍配が上がるわ

遠景はこちら。階段の左にチャックが積み上がっている。

点在する黒ずんだ彫刻は何だろう・・・鳥に見えるのは気のせいか

ピラミッドのすぐ西に位置する尼僧院へ【小部屋の多さから名づけられたが、実際は宮殿だったともいわれる。中庭を囲む形で並ぶ4つの建物は、各々異なる意匠を持つ】。

北側の建物は、東西南北のうちで最も高さがある。中央手前の白いのは祭壇、その左奥の柱がある部分はヴィーナスの神殿。

北側の建物壁面。象の鼻のように見えるのは雨の神チャックのそれ。チャックは鼻を持つのだが失われていることが多い、先ほど紹介した魔法使いのピラミッドの群のように。上向きの鼻は雨乞い、下向きの鼻は降雨に感謝の意味を持つというが、途中で折れていると判別が難しい

東側の建物。台形を逆さにしたような幾何学模様が目立つ。

近づくとこんな感じ。入口上部に雨の神チャックが彫られている。そして、逆さ台形を構成しているのは なんと8匹の双頭の蛇

南側の建物。

西側の建物。中央の大蛇が印象的だった。テオティワカン遺跡でも思ったのだが、これまでに自分がどの国でも見たことがない類なのである。メソアメリカを初めて訪れてみて、やっぱり独特だとしみじみ・・・

次は球戯場。中央やや左の丸い輪がゴール【マヤ人にとっての球戯は娯楽ではなく、神に捧げる宗教儀式だった。上腕または足で打ったボールを輪にくぐらせるのを競った】。

ちなみに、画像左上に写っているのが亀の家、その左に見切れているのが総督宮殿。

最後に、遺跡の最南部エリアへ。階段の上にそびえるは鳩の家。壁面しか残っていない。

この遺跡内で最も高い大ピラミッドにのぼり北西を見晴らすと、緑の地平線の中に遺跡群が忽然と浮かび上がる。

よくもまあ、こんなジャングルの中に・・・

たしかに、自然が豊かな遺跡なのだ。実に多くの種類の鳥たちが木々を飛びまわり、そしてイグアナが遺跡中を闊歩しているのには心底驚いた。

来た道を戻り、入場口脇のレストランにてガイドのΛさんと昼食。

「アステカ人やトルテカ人と比較して、マヤ人の特徴は何だと思う?」と質問されて、答えられるわけもない。曰く、人間の生贄をつくるか否か、なんだそうだ。

たしかに、テオティワカン遺跡にはいけにえを捧げる祭壇があったし、テノチティトランの広場でも生贄を捧げる儀式が行われた旨の説明文を見かけた【なお、トルテカ =メキシコの中央高原北部を支配した勢力で、テオティワカンが廃れた後に繫栄。メキシコシティの北65㎞にあるトゥーラ遺跡がその中心部】。むやみに生命を奪わず、自然と共生したのがマヤ人だという。

また、現在目にしているウシュマル遺跡は全体の40%で、残りはジャングルに眠っているのだそうだ。マヤ人は移動する際に土や泥をかけて建物を隠したらしい。もしも全貌が現れたなら、チチェン・イツァー遺跡(100㎞東北東に位置する)以上の規模だという。ガイドΛさんの語りは熱く、自分の英語力の問題で全ては聞き取れていないにせよ、マヤ人をこよなく愛しているのが伝わってきた。

ウシュマル遺跡を後にして、15㎞南東のカバー遺跡へ向かう【9~10世紀にかけて、ユカタン半島で2番目に大きな都市として繁栄したらしい。260もの雨神チャックの彫刻で壁面が埋め尽くされているコズ・ポープが有名。語意はrolled mat、チャックの鼻のカーブにちなむという。先ほどのウシュマルと同じく、プウク様式】。

近寄ると、こんな感じ。チャックの目に圧倒されるぅ~

北側は一転して、また違う雰囲気。神とか動物じゃなくて、人物が彫られているのね。

夕食後にシャワーを浴び、ビールを飲みながらガイドΛさんの言葉を思い出す。「言葉には普遍性がある」

曰く、“キン”はマヤ語で太陽≒支配者を意味し、英語のkingに通じる。日本語で“キン”は何を意味するのと問われ、goldと答えた私に、Λさんは興奮気味に太陽の色ではないか

と言った。たしかに・・・もう少し多くの単語を精査する必要はあるけど、一理あるなぁ。

と言った。たしかに・・・もう少し多くの単語を精査する必要はあるけど、一理あるなぁ。サカテカスの博物館で仮面に感じた文化の普遍性。それは時として言葉にもあらわれるのか

とはいえ、現実は英単語と似ても似つかぬスペイン語に苦労する日々・・・お風呂の栓がCとFの2択で、C =coldと思いFをひねって冷たいシャワーを浴びる始末

F=fria=cold、C=caliente =hotだと実践で学ぶ私

★ 中締め ★

薄々お気づきだったかもしれませんが・・・ウシュマル遺跡を巡っている途中でデジカメのバッテリーが怪しくなり、撮影数を控えざるを得ませんでした

ウシュマルの最南部はほとんど画像を残せず、残念至極です

特に、総督の宮殿はお伝えしたかった・・・興味を持たれた方は、ぜひ検索してみてくださいね。

特に、総督の宮殿はお伝えしたかった・・・興味を持たれた方は、ぜひ検索してみてくださいね。さて、次回は引き続きユカタン半島です。旅の最後にチチェン・イツァー遺跡とトゥルム遺跡を訪れます。お楽しみに

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます