旅も終盤に近づき、いよいよ首都ソフィアに向かいます。

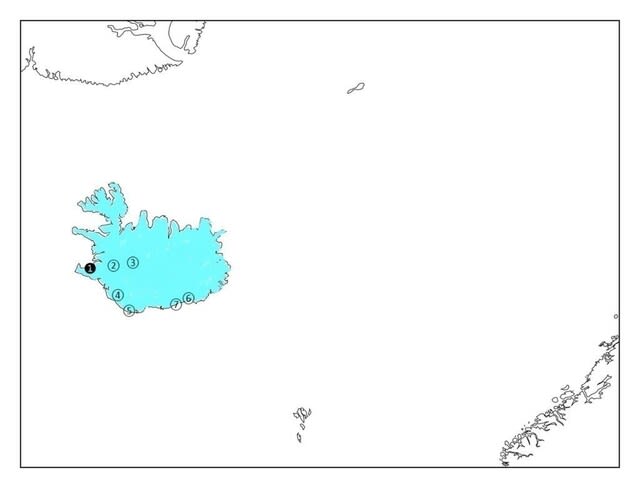

この第4弾では、以下の地図の➓~⓬をまわりました。また、後の下線部の数字とも対応しています。

10・11・12 ヒサリャ ⇒プロヴディフ ⇒ソフィア (2024年8月24日)

7時過ぎに起きて朝食をとる。パンの種類が多くてテンション

夜はレストランとして営業している朝食会場、一角にはワイン棚あり。

バスの出発を待ちがてら、考古学博物館へ足を伸ばす。旧市街の中にあるが、前日お散歩した時にかすめていないエリア。

敷地に一歩入って、たわむれる子猫がたくさんいることに驚く。ヴァルナの公園もこんなだったっけ。

リュトン【獣角または動物の頭部をかたどった杯。B.C.11世紀にはペルシアでつくられ、古代にバルカン半島・ローマ一帯に広がった。素材は金属・石・木・陶製など様々】。これはピカピカの金製

別のを横からパシャリ このアングルのほうが全体のフォルムがつかめるかも。

このアングルのほうが全体のフォルムがつかめるかも。

あ、土器のランプを発見【4~6世紀制作】。イスラエルを思い出すな~

牧羊スタイルの男性。

織機と女性。こっちはマネキンじゃないのね

クケリというお祭りの格好らしい。衣服はともかく、マスクに釘付け

【Kukeri; キリスト教が広がる以前の時代にルーツを持つとされる伝統的な儀式。子孫繁栄や健康、豊かな収穫を願って冬(新年前後)に行われる。神話上の生き物を模したマスクをかぶった独身男性たちが通りに出て踊り、腰から吊り下げた鐘の音で悪霊を追い払い、幸運を招こうとする。この記事を書くにあたり調べたところ、ブルガリアに限らずもっと広い範囲で行われているらしい。また、マスクや衣装にもバリエーションがあるようで、毛皮でつくった毛むくじゃらの格好をしている画像も散見された。自分が目にしたマスクと衣装はかなり可愛いバージョンのようである】

博物館を出ようとしたら遭遇。可愛いがすぎる・・・惚れてまうやろ、犬派なのに

旧市街の中心部へ向かう道すがら、露店が出ていた。

手編み製品に、豆などの農産物。

手作りと思われる瓶詰めがズラリ。

フレッシュな果物も並ぶ。

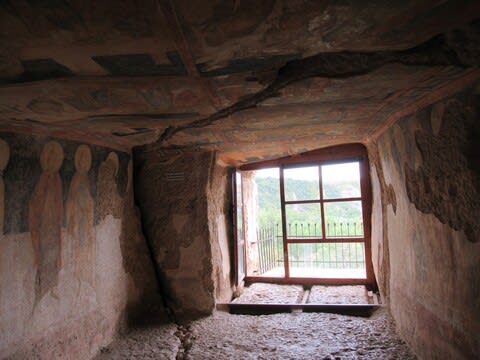

最後に、ホテルの目と鼻の先にある聖ペテロ&パウロ教会に立ち寄った。

横から見るとこんな感じ(前日に撮影)。

お庭も丹念に整えられている。

きらびやかな内部。

民族衣装をまとう教会壁画は珍しいかも。

ホテルに戻り、荷物を持ってバスステーションへ。係員が無人ゆえ 貼り紙に書かれた時刻を信じるしかない状況は前日と同じ。が、既に来て待っている人がいて少しホッ

Cちゃんはその地元人らしき老女に話しかけた。プロヴディフ行きのバスを待っているのか、など世間話から入って身の上を聞く。女性が喋っているのであろうブルガリア語の音声をアプリが拾って翻訳するので、スムーズにコミュニケーションが進む。ウズベキスタンはブハラで若いタクシー運転手と会話が弾んだ時も思ったけど、翻訳アプリってすごいなぁ・・・どこに行っても、世界中の人と仲良くなれそう。

いや、私は使いこなしてないけど

ヒサリャ近くの村に住んでいるという老女が96歳ということにまず驚く。母方の祖父以外は90代まで生きていたけど、その歳で独り遠出はできなかったなぁ、すごい・・・

【ちなみにブルガリア人の平均寿命を調べてみたところ、WHOの2023年統計では75.1歳・世界第75位】

夫を亡くしていて、子どもは独立しているため一人暮らしになってしまったという。結婚してギリシャで32年暮らす長女には双子の娘がいるが病気だという。老女もかつてギリシャに3年暮らしていたらしいが、ギリシャの医療水準がブルガリアのそれよりも低いので心配であると。話しているうち彼女の目には涙が浮かんできて、何ともいえない気持ちになってしまった。明日の法事のために孫娘の家へ向かい、夕食は愛する者たちと共にすると言っていたので、ほんの少しでも寂しさがまぎれることを祈るしかない。

発車時刻をめがけて続々と人が集まって来て、バスは11時50分きっかりにヒサリャを発車した。

終点に近づくにつれ交通量が増え、結局1時間5分かかってプロヴディフ駅前に到着。

ここから15時33分発の列車に乗ってソフィアへ向かうので、コインロッカーがあれば好都合。ロータリーから駅舎に入って探すも見当たらない。

残るは2時間半、荷物を持ったまま観光するしかないと腹をくくる。

お目当ての場所まで2km近くあるので、タクシーに乗る。

地下にあるため一瞬とまどったが、降ろされた場所のすぐそばの階段を降りるとトラカルト文化センターだった【1980年代、地下道の工事中に発見されたローマ時代(3世紀)の邸宅跡。4世紀後半~5世紀初めに制作されたモザイクの床が広がる】。

入館料を支払い、受付に荷物を置かせてもらって館内を見学。概観はこんな感じ。なお、画像奥のガラス壁の向こうは現役の地下道である。

反対側からの眺め【4部屋から成り、列柱で囲んだ中庭もそなえていたことが分かっている】。

ここのメインとなるモザイク【六角形の中央に表されているのが平和をつかさどる女神Eirene(父はギリシャ神話の最高神ゼウス、母は掟の神テミス)。様々な色のタイル片を使用し、優美に仕上げられている。4mm以下の小片で構成するミニチュアモザイクの技法により、まるで絵画のような躍動感あふれる表情となっている】。

林檎のモザイクが可愛い。

真ん中のはイルカ

次のThe Bishop's Basilicaまで100mと離れていなかった。

エントランスを入ると、チケット売り場の前からモザイクが出迎えてくれる。第三の目的地The Small Basilicaとの共通入場券があることに気づき、すかさず入手。

さらに、ロッカーを発見。私たちのように駅で預けようとして果たせない人々がけっこういるんだろうか・・・

しかもかなり大型で、1つのブースに私たち2人分の荷物が余裕で収まった。長旅の観光客への配慮が身にしみるぅ

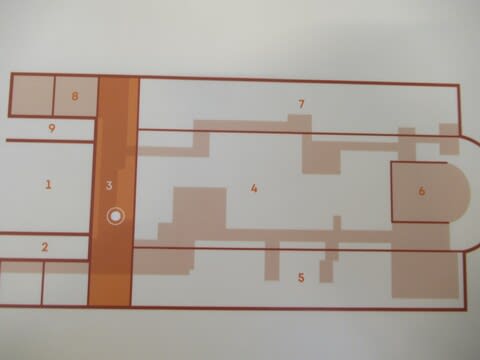

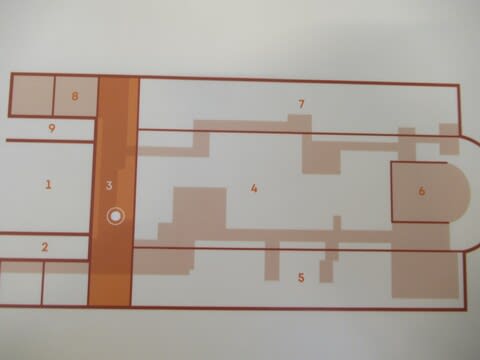

とにかくここは規模が大きかった。全体はこんな感じで、チケット売り場がある2から入場。

【313年にキリスト教が公認された後、4世紀のうちに建築された。幅36m・奥行き83m、ブルガリアにおける初期キリスト教の教会堂で最大規模を誇る。初期キリスト教の教会堂はたいてい市街の外に建てられたが、これは都市の中心広場の隣りにあったことから、布教の早い段階でこの地には既にキリスト教徒の一大勢力が存在していたことがわかる。

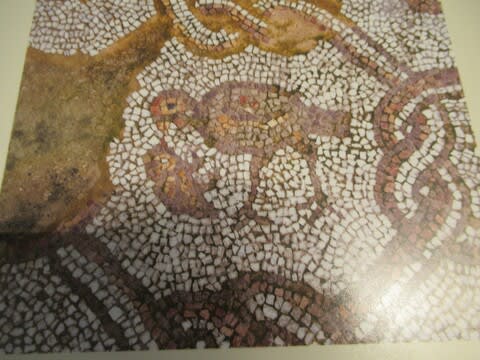

館内を埋め尽くすモザイクは2系統に大別される。最初期(1世紀~)のモザイクはシンプルで、黒・白・黄土色のみを使用した幾何学模様。4世紀後半以降の地中海一帯で隆盛したモザイクは赤・茶・緑・青が加わって虹のような色彩となり、鳥・花・果物などエデンの園を表す物体モチーフが出現する】

かつて教会の玄関間(ナルテックス)だった場所に、ここの中で最も著名な孔雀のモザイクがある(1つ上の画像、◎の部分)。

その周囲にもキジ、ツル、カモなど様々な種類の鳥が配されている。

孔雀をズームアップ。経年でやや褪せているとはいえ、色使いがリアルだわ~

【クジャクは不朽不滅を象徴し初期キリスト教が異教から取り入れたとされ、3世紀のローマのカタコンベ(地下墓所)から中世カトリック美術や初期ルネッサンス絵画に至るまでキリスト教美術に顕著なモチーフである。キリスト教を信じれば永遠の生命を得られる、と訪問者たちに伝える役割を果たした】

南の側廊のモザイク。画像中央の八角形の中にご着目ください【solar circleといって太陽を象徴している。元来は異教で用いられたデザインだが、初期キリスト教が取り入れたという】。

葉がスペード型にデフォルメされていて面白い。

中央の身廊部は崩れながらも原形をとどめている。

ガラス張りの遊歩道のおかげで、遺跡の真上にいるのだと実感。しかも上部をズカズカ歩けるなんて、幸せ至極

水色のタイルが際立つ。文字も出現。

説明板によると、画像右のウロコ状のは波を表現しているという。

画像左のも波なんだろうか・・・。てか、ここにもスペード型の葉っぱが

【ツタは冬でも緑の葉をつけることから、異教美術では不朽不滅を意味した。これを永遠の信仰の象徴としてキリスト教が取り入れたという】

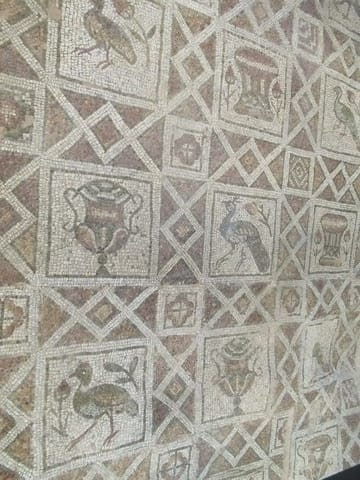

北の側廊のモザイク。南のとはまた趣が異なっていて面白い。

ちなみに、鳥や壺を囲んでいるのはヘラクレスの結び目【古代ギリシャ・ローマ時代は子孫繁栄や結婚を意味するモチーフであったが、中世・ルネサンス期には永遠の愛や守護の象徴として用いられるようになった】。

なお、説明パネルがあったものの 時間切れで肉眼では見つけられなかったモザイクにも言及しておきたい。

ヒナの世話をする親鳥のモチーフは、教会が信者を守るという象徴とも捉えることができるらしい。

同定されていない植物はひよこ豆、そら豆、キュウリなどが推測されるというが、正解やいかに・・・

そういえば、トラカルト文化センターにも似たモチーフがあったなぁ(17枚上の画像、下をご参照ください)・・・同じ植物を表しているのか??

いや、上のはやや丸みがあってヘチマみたいな感じがするけど、どうだろう

これも鳥がいっぱいのモザイク。

北のエリアでまたしても牛頭の彫刻を発見。ブルガリアの中央部では、そこかしこにトラキアの残照を感じる。

道路沿いに700m東のThe Small Basilicaへ向かう。これも工事中に偶然発見されたという現場は、遠目にも鮮やかな外観に仕立てられていた。

教会堂と分かるように復元された内部【幅13m・奥行き20m。5世紀後半に建てられ、6世紀の終わりまで教会としての機能を果たしていたという】。

天井に近い窓から身廊のモザイクに光が差し込んでいる。

十字架をかたどった洗礼槽。深さが1.5mほどあり、これはもはや洗礼「盤」とは言えまい。

それにしても、形もだし 内陣の脇=教会堂の奥という場所設定も不思議・・・これまで自分が見てきた洗礼盤はたいてい入口の脇に置かれていたはずだが。何か意味があったのかも

【今回調べてみたところ、洗礼には➊浸礼=全身を水に浸す、➋滴礼=手で頭部に水滴をつける、➌灌水礼=手または容器で身体に水を注ぐ、の3種類あることが判明。初期のキリスト教では浸礼のために十字架型の浸礼槽を設けていた。独立した洗礼堂が建てられた時期を経て、いつしか形も変わり小さくなって教会堂の出入口付近に置かれるようになった。小型化の理由について幼児洗礼の一般化を理由に挙げる説もあるが、幼児洗礼は初期から行われていたと考える学者もいて見解が割れている。それだけを根拠とするには心もとないと感じるが、無関係でないのは確かだろう。幼児洗礼の影響もありつつ、一部の派閥を除いて滴礼や灌水礼が普及したことがその理由ではないかと個人的には考える。

なお、洗礼盤が出入口付近に移動した点につき、教会堂に出入りする度に目に触れて信者が初心を思い出すように と理由づける向きもあるようだが、もっともらしいようでいて説明になっていない気もする。洗礼は信仰生活の入口であるから教会堂の入口に据える、という説のほうが自分にはしっくりくる。

・・・ともあれ、自身の勉強不足が露呈してお恥ずかしい限り 】

】

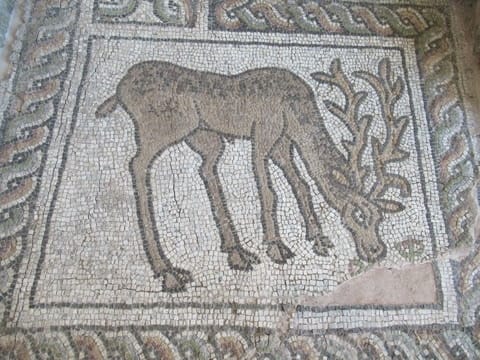

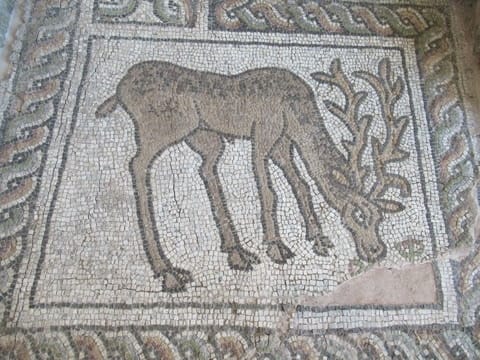

そして、この洗礼所を取り囲むように鳩と鹿のモザイクが アングルの問題で写っていないが、鳩は1枚上の画像左上、鹿は同画像の右下にある(角が見切れている)。

アングルの問題で写っていないが、鳩は1枚上の画像左上、鹿は同画像の右下にある(角が見切れている)。

【キリスト教で鳩は精霊の象徴である。新約聖書のヨハネによる福音書1章32節には、洗礼者ヨハネがイエスに洗礼をほどこした際の証言として「御霊が鳩のように天からくだってこの方の上にとどまるのを私は見ました。」と記されている。また、雄鹿は信者の魂を象徴する。十字架の近くの泉や洗礼盤から水を飲む姿で雄鹿がしばしば表現されるのは、キリスト教徒が信仰を渇望することの暗喩である。旧約聖書の詩篇42篇1~2節には、「鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ。私の魂はあなたを慕いあえぎます。」とある】

こちらは側廊。右のは花かごかなぁ、The Bishop's Basilicaでも同種のを見かけて気にはなってたけど(15枚上の画像、右上をご参照ください)。

来た道を戻り、The Bishop's Basilicaのロッカーから荷物を取り出す。駅へ向かうべくポリス3世通りのバス停脇で待つが、タクシーはスピードを緩める気配なくビュンビュン飛ばしていくばかり。あまり時間に余裕ないんだけどなぁ・・・つい苛立ちながら何気なく背後に視線をやると、脇道にタクシーが溜まっているではないか

大通りは停まっちゃダメなんだわね。

ともかくつかまえることができ、列車に間に合いそうで心底ホッ

入線してきた列車に乗り込む。

15時33分に発車。慌ただしく過ごしたプロヴディフに車窓から別れを告げる。とにかく時計を見ながら動き、時間との闘いだった印象しかない

実は旅の計画段階でここに1泊することを考えなくもなかったが、限りある旅程の中で取捨選択した結果がこれだった(ヒサリャのバス発車時刻が事前調べより遅く、当初予定よりも大幅に巻くハメになったのも否めないが)。なお、モザイク好きの私たちはそれらに的をしぼって訪れたが、トラキア人の要塞跡やローマ時代の劇場跡・競技場跡、オスマン朝のモスクなど、見どころは枚挙に暇がない都市であることを一言付け加えておきたい。

なお、4人用ボックス席の私たちの向かい側は小学生を連れた教員と思われる人々だった(20代と30代と思しき男性)。着席後ほどなくして、ビールのロング缶で乾杯し始める2人。

あらら・・・この国ではその点厳しくないのかな、或いは見てはいけないものを目にしちゃってるのかな

網棚に所狭しと積まれたリュックサック・・・子どもたちは軽登山の帰りと思われる。

そして、窓の外は向日葵畑がこれでもかと続く。うん、徹頭徹尾ヒマワリの国・・・鮮烈な印象が刻み込まれた

窓から午後の陽が容赦なく射し込んでくるが、カーテンは備え付けられていない。Cちゃんが荷物に忍ばせていた薄手ののれんを拝借して結びつけ、当面をしのぐ。車窓を狭めることになったが、向かい側の彼らは特に異議がないようだった。

ブルガリア滞在も残り少なくなったので、友人たちへのハガキ書きにいそしむ私

19時5分、終点のソフィア中央駅に到着。

脈絡なく、駅構内に展示されていた車両。緑と赤は国旗を意識した配色なんだろうな~

首都だけあって、これまで見てきたこの国のどの駅よりも大きい。

ここから少々さまよった。予約してくれたCちゃん曰くホテルはトラムの停留所が近いということで、トラム乗り場に向かう。が、鉄道駅から乗り場までの道中はガラリと空気が変わってさびれているし、ホームにたどり着いたものの漂っている雰囲気に得体の知れない怖さを感じ、地下鉄で行こうと提案。

ところが地下鉄乗り場を探して迷い、見つけたものの乗り場へ向かう通路がこれまたおどろおどろしくて・・・一人ではなく、また暗くなる前で幸いだったと思うしかなかった。

地下鉄駅の構内は小綺麗で、改札内に入ってしまえば車内も含めて大丈夫なんだけど、たどり着くまでの過程がね

これからソフィアに向かわれる方で、中央駅からトラムまたは地下鉄を利用する場合は充分に気をつけてください。決して夜に一人で付近を通らないでくださいね。治安が良くないエリアとガイドブックにも書いてあるし、数十ヵ国まわってきた自分のアンテナが最大級のアラームを感知したので

M2線に2駅乗り、セルディカ駅で下車。地上に出ると、そこは過去と現在が交錯する空間だった。

画像右手前は14世紀築の聖ぺトカ地下教会、左奥が16世紀後半建立のバーニャ・バシ・ジャーミヤ【いずれもオスマン朝支配下で建てられ、異教扱いだったキリスト教の教会は目立たない半地下に置かれた】。

このアングルだと、低い場所にあることがより明確にわかる(翌々日に撮影)。

背後を振り返ると、旧共産党本部がそびえる。

トドール・アレクサンドル通りに沿って西へ進む。まもなく20時、陽が沈みかけている。

夏の旅ってこれだからいいよね~ 行動できる時間が長くてお得な気がする

フリスト・ボテフ通りにぶつかったら右折。なるほど、トラムが走っている。ほどなくホテルにチェック・イン。

一段落した後、夕食のために外出。めざす繁華街のヴィトシャ通りは、先ほど降りたセルディカ駅の南方面である。

夜の聖ネデリャ教会(画像左上に写るはトラムの架線)。

ちなみに、この向かいにある飲食店は膨大な席数を擁するにもかかわらず、外まで大行列していてビックリ

繁華街の両側にはお店がズラリと並び、通りは行き交う人でひしめいている。

経験上の一般論として、ヨーロッパの飲食店は夕暮れ時に空いているが、夜遅くなるほど混みあう。21時前につき案の定、目ぼしそうなお店は席が埋まっていた。

翌朝はリラ行きが決まっていて、日帰りツアーの集合は早め。サクッと食べ終えてホテルに戻ることを優先し、通りから覗いて空いているお店に飛び込む。絶対にブルガリア料理とこだわるわけにもいかず、なんとギリシャ料理店 野菜のグリルから食す。

野菜のグリルから食す。

ガリデス・サガナキ【オリーブオイルでガリデス(=海老)とチーズを焼いて(=サガナキ)、トマトソースで軽く煮込んだもの。フェタチーズを使うのが一般的らしい】。

これらにビールで、2人分55レヴァ(≒4,626円)。ルセやヒサリャと大体同じ、首都でこれなら決して高値ではないだろう。

入店時は他に1組だったのに、滞在中にあれよあれよと客が入ってきた。価格で敬遠されているわけじゃなさそうだし、空いている=不味い印象を与えるのが原因なのか 人が人を呼ぶの法則かも。

人が人を呼ぶの法則かも。

ホテルに戻る道すがら目ざとくリカーショップを発見し、晩酌用のフルボトルを購入。あれっ、既視感のあるセンテンスですねwww

品揃えが多くて迷ったが、ブルガリア産のシラー、1本11.9レヴァ(≒1,000円)。

22時半過ぎにホテルに帰着、交互にシャワーを浴びた後に開栓

翌朝は1km離れた場所に8時45分集合だというのに、日付をまたいでの就寝となった。ま、バカンス中だし

★ 中締め ★

この記事を書きながら、十字架型の洗礼槽を見たのは初めてだよね?!と不安になり、過去の旅を確認していたら・・・クロアチアはスプリットの洗礼室がヒット。

あちゃ~ なんと記憶が曖昧なことよ でも、今回のような地下を掘りくぼめる形式じゃなくて、空間にポンと置かれているタイプで床からの高さが1mあり、自分の身長ではクロスを実感できなかったんだもん・・・はい、言い訳ですね

でも、今回のような地下を掘りくぼめる形式じゃなくて、空間にポンと置かれているタイプで床からの高さが1mあり、自分の身長ではクロスを実感できなかったんだもん・・・はい、言い訳ですね

閑話休題、次回はブルガリア篇の最後です。この国で最も有名な世界遺産といっても過言ではない、リラの修道院などを訪れます。お楽しみに

さて、前回の記事の末尾でもお知らせしたブログサイトの「引っ越し」の件です。今月中(2025年5月末まで)には引っ越し先を具体的にお知らせするため、このサイトに「ブログ引っ越しのお知らせ」というタイトルで記事をアップする予定です(自分の能力をオーバーしているため、このサイトを立ち上げてくれた友人に力を貸してもらうことになっており大船に乗った気持ちでいます。が、万一にも不測の事態が生じて、引っ越しの予定が遅れる可能性もゼロではありません・・・その場合にも、必ず情報をアップしますね)。

なお、引っ越しのドタバタで次の記事(ブルガリア篇その5)のアップはやや遅れて6月末になる予定です。引き続きご覧くださるようでしたら、新サイトをご確認くださいませ。

よろしくお願いいたします

この第4弾では、以下の地図の➓~⓬をまわりました。また、後の下線部の数字とも対応しています。

10・11・12 ヒサリャ ⇒プロヴディフ ⇒ソフィア (2024年8月24日)

7時過ぎに起きて朝食をとる。パンの種類が多くてテンション

夜はレストランとして営業している朝食会場、一角にはワイン棚あり。

バスの出発を待ちがてら、考古学博物館へ足を伸ばす。旧市街の中にあるが、前日お散歩した時にかすめていないエリア。

敷地に一歩入って、たわむれる子猫がたくさんいることに驚く。ヴァルナの公園もこんなだったっけ。

リュトン【獣角または動物の頭部をかたどった杯。B.C.11世紀にはペルシアでつくられ、古代にバルカン半島・ローマ一帯に広がった。素材は金属・石・木・陶製など様々】。これはピカピカの金製

別のを横からパシャリ

このアングルのほうが全体のフォルムがつかめるかも。

このアングルのほうが全体のフォルムがつかめるかも。

あ、土器のランプを発見【4~6世紀制作】。イスラエルを思い出すな~

牧羊スタイルの男性。

織機と女性。こっちはマネキンじゃないのね

クケリというお祭りの格好らしい。衣服はともかく、マスクに釘付け

【Kukeri; キリスト教が広がる以前の時代にルーツを持つとされる伝統的な儀式。子孫繁栄や健康、豊かな収穫を願って冬(新年前後)に行われる。神話上の生き物を模したマスクをかぶった独身男性たちが通りに出て踊り、腰から吊り下げた鐘の音で悪霊を追い払い、幸運を招こうとする。この記事を書くにあたり調べたところ、ブルガリアに限らずもっと広い範囲で行われているらしい。また、マスクや衣装にもバリエーションがあるようで、毛皮でつくった毛むくじゃらの格好をしている画像も散見された。自分が目にしたマスクと衣装はかなり可愛いバージョンのようである】

博物館を出ようとしたら遭遇。可愛いがすぎる・・・惚れてまうやろ、犬派なのに

旧市街の中心部へ向かう道すがら、露店が出ていた。

手編み製品に、豆などの農産物。

手作りと思われる瓶詰めがズラリ。

フレッシュな果物も並ぶ。

最後に、ホテルの目と鼻の先にある聖ペテロ&パウロ教会に立ち寄った。

横から見るとこんな感じ(前日に撮影)。

お庭も丹念に整えられている。

きらびやかな内部。

民族衣装をまとう教会壁画は珍しいかも。

ホテルに戻り、荷物を持ってバスステーションへ。係員が無人ゆえ 貼り紙に書かれた時刻を信じるしかない状況は前日と同じ。が、既に来て待っている人がいて少しホッ

Cちゃんはその地元人らしき老女に話しかけた。プロヴディフ行きのバスを待っているのか、など世間話から入って身の上を聞く。女性が喋っているのであろうブルガリア語の音声をアプリが拾って翻訳するので、スムーズにコミュニケーションが進む。ウズベキスタンはブハラで若いタクシー運転手と会話が弾んだ時も思ったけど、翻訳アプリってすごいなぁ・・・どこに行っても、世界中の人と仲良くなれそう。

いや、私は使いこなしてないけど

ヒサリャ近くの村に住んでいるという老女が96歳ということにまず驚く。母方の祖父以外は90代まで生きていたけど、その歳で独り遠出はできなかったなぁ、すごい・・・

【ちなみにブルガリア人の平均寿命を調べてみたところ、WHOの2023年統計では75.1歳・世界第75位】

夫を亡くしていて、子どもは独立しているため一人暮らしになってしまったという。結婚してギリシャで32年暮らす長女には双子の娘がいるが病気だという。老女もかつてギリシャに3年暮らしていたらしいが、ギリシャの医療水準がブルガリアのそれよりも低いので心配であると。話しているうち彼女の目には涙が浮かんできて、何ともいえない気持ちになってしまった。明日の法事のために孫娘の家へ向かい、夕食は愛する者たちと共にすると言っていたので、ほんの少しでも寂しさがまぎれることを祈るしかない。

発車時刻をめがけて続々と人が集まって来て、バスは11時50分きっかりにヒサリャを発車した。

終点に近づくにつれ交通量が増え、結局1時間5分かかってプロヴディフ駅前に到着。

ここから15時33分発の列車に乗ってソフィアへ向かうので、コインロッカーがあれば好都合。ロータリーから駅舎に入って探すも見当たらない。

残るは2時間半、荷物を持ったまま観光するしかないと腹をくくる。

お目当ての場所まで2km近くあるので、タクシーに乗る。

地下にあるため一瞬とまどったが、降ろされた場所のすぐそばの階段を降りるとトラカルト文化センターだった【1980年代、地下道の工事中に発見されたローマ時代(3世紀)の邸宅跡。4世紀後半~5世紀初めに制作されたモザイクの床が広がる】。

入館料を支払い、受付に荷物を置かせてもらって館内を見学。概観はこんな感じ。なお、画像奥のガラス壁の向こうは現役の地下道である。

反対側からの眺め【4部屋から成り、列柱で囲んだ中庭もそなえていたことが分かっている】。

ここのメインとなるモザイク【六角形の中央に表されているのが平和をつかさどる女神Eirene(父はギリシャ神話の最高神ゼウス、母は掟の神テミス)。様々な色のタイル片を使用し、優美に仕上げられている。4mm以下の小片で構成するミニチュアモザイクの技法により、まるで絵画のような躍動感あふれる表情となっている】。

林檎のモザイクが可愛い。

真ん中のはイルカ

次のThe Bishop's Basilicaまで100mと離れていなかった。

エントランスを入ると、チケット売り場の前からモザイクが出迎えてくれる。第三の目的地The Small Basilicaとの共通入場券があることに気づき、すかさず入手。

さらに、ロッカーを発見。私たちのように駅で預けようとして果たせない人々がけっこういるんだろうか・・・

しかもかなり大型で、1つのブースに私たち2人分の荷物が余裕で収まった。長旅の観光客への配慮が身にしみるぅ

とにかくここは規模が大きかった。全体はこんな感じで、チケット売り場がある2から入場。

【313年にキリスト教が公認された後、4世紀のうちに建築された。幅36m・奥行き83m、ブルガリアにおける初期キリスト教の教会堂で最大規模を誇る。初期キリスト教の教会堂はたいてい市街の外に建てられたが、これは都市の中心広場の隣りにあったことから、布教の早い段階でこの地には既にキリスト教徒の一大勢力が存在していたことがわかる。

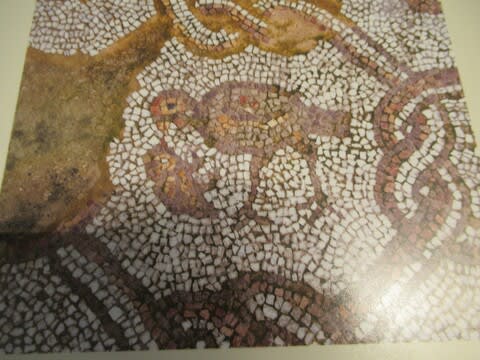

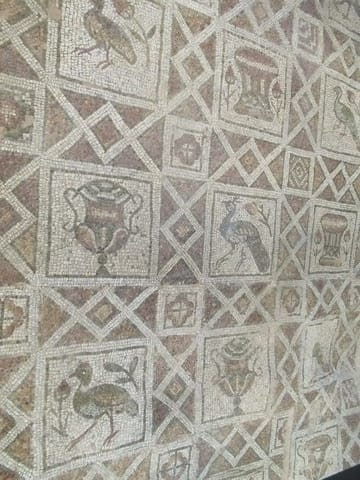

館内を埋め尽くすモザイクは2系統に大別される。最初期(1世紀~)のモザイクはシンプルで、黒・白・黄土色のみを使用した幾何学模様。4世紀後半以降の地中海一帯で隆盛したモザイクは赤・茶・緑・青が加わって虹のような色彩となり、鳥・花・果物などエデンの園を表す物体モチーフが出現する】

かつて教会の玄関間(ナルテックス)だった場所に、ここの中で最も著名な孔雀のモザイクがある(1つ上の画像、◎の部分)。

その周囲にもキジ、ツル、カモなど様々な種類の鳥が配されている。

孔雀をズームアップ。経年でやや褪せているとはいえ、色使いがリアルだわ~

【クジャクは不朽不滅を象徴し初期キリスト教が異教から取り入れたとされ、3世紀のローマのカタコンベ(地下墓所)から中世カトリック美術や初期ルネッサンス絵画に至るまでキリスト教美術に顕著なモチーフである。キリスト教を信じれば永遠の生命を得られる、と訪問者たちに伝える役割を果たした】

南の側廊のモザイク。画像中央の八角形の中にご着目ください【solar circleといって太陽を象徴している。元来は異教で用いられたデザインだが、初期キリスト教が取り入れたという】。

葉がスペード型にデフォルメされていて面白い。

中央の身廊部は崩れながらも原形をとどめている。

ガラス張りの遊歩道のおかげで、遺跡の真上にいるのだと実感。しかも上部をズカズカ歩けるなんて、幸せ至極

水色のタイルが際立つ。文字も出現。

説明板によると、画像右のウロコ状のは波を表現しているという。

画像左のも波なんだろうか・・・。てか、ここにもスペード型の葉っぱが

【ツタは冬でも緑の葉をつけることから、異教美術では不朽不滅を意味した。これを永遠の信仰の象徴としてキリスト教が取り入れたという】

北の側廊のモザイク。南のとはまた趣が異なっていて面白い。

ちなみに、鳥や壺を囲んでいるのはヘラクレスの結び目【古代ギリシャ・ローマ時代は子孫繁栄や結婚を意味するモチーフであったが、中世・ルネサンス期には永遠の愛や守護の象徴として用いられるようになった】。

なお、説明パネルがあったものの 時間切れで肉眼では見つけられなかったモザイクにも言及しておきたい。

ヒナの世話をする親鳥のモチーフは、教会が信者を守るという象徴とも捉えることができるらしい。

同定されていない植物はひよこ豆、そら豆、キュウリなどが推測されるというが、正解やいかに・・・

そういえば、トラカルト文化センターにも似たモチーフがあったなぁ(17枚上の画像、下をご参照ください)・・・同じ植物を表しているのか??

いや、上のはやや丸みがあってヘチマみたいな感じがするけど、どうだろう

これも鳥がいっぱいのモザイク。

北のエリアでまたしても牛頭の彫刻を発見。ブルガリアの中央部では、そこかしこにトラキアの残照を感じる。

道路沿いに700m東のThe Small Basilicaへ向かう。これも工事中に偶然発見されたという現場は、遠目にも鮮やかな外観に仕立てられていた。

教会堂と分かるように復元された内部【幅13m・奥行き20m。5世紀後半に建てられ、6世紀の終わりまで教会としての機能を果たしていたという】。

天井に近い窓から身廊のモザイクに光が差し込んでいる。

十字架をかたどった洗礼槽。深さが1.5mほどあり、これはもはや洗礼「盤」とは言えまい。

それにしても、形もだし 内陣の脇=教会堂の奥という場所設定も不思議・・・これまで自分が見てきた洗礼盤はたいてい入口の脇に置かれていたはずだが。何か意味があったのかも

【今回調べてみたところ、洗礼には➊浸礼=全身を水に浸す、➋滴礼=手で頭部に水滴をつける、➌灌水礼=手または容器で身体に水を注ぐ、の3種類あることが判明。初期のキリスト教では浸礼のために十字架型の浸礼槽を設けていた。独立した洗礼堂が建てられた時期を経て、いつしか形も変わり小さくなって教会堂の出入口付近に置かれるようになった。小型化の理由について幼児洗礼の一般化を理由に挙げる説もあるが、幼児洗礼は初期から行われていたと考える学者もいて見解が割れている。それだけを根拠とするには心もとないと感じるが、無関係でないのは確かだろう。幼児洗礼の影響もありつつ、一部の派閥を除いて滴礼や灌水礼が普及したことがその理由ではないかと個人的には考える。

なお、洗礼盤が出入口付近に移動した点につき、教会堂に出入りする度に目に触れて信者が初心を思い出すように と理由づける向きもあるようだが、もっともらしいようでいて説明になっていない気もする。洗礼は信仰生活の入口であるから教会堂の入口に据える、という説のほうが自分にはしっくりくる。

・・・ともあれ、自身の勉強不足が露呈してお恥ずかしい限り

】

】

そして、この洗礼所を取り囲むように鳩と鹿のモザイクが

アングルの問題で写っていないが、鳩は1枚上の画像左上、鹿は同画像の右下にある(角が見切れている)。

アングルの問題で写っていないが、鳩は1枚上の画像左上、鹿は同画像の右下にある(角が見切れている)。【キリスト教で鳩は精霊の象徴である。新約聖書のヨハネによる福音書1章32節には、洗礼者ヨハネがイエスに洗礼をほどこした際の証言として「御霊が鳩のように天からくだってこの方の上にとどまるのを私は見ました。」と記されている。また、雄鹿は信者の魂を象徴する。十字架の近くの泉や洗礼盤から水を飲む姿で雄鹿がしばしば表現されるのは、キリスト教徒が信仰を渇望することの暗喩である。旧約聖書の詩篇42篇1~2節には、「鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ。私の魂はあなたを慕いあえぎます。」とある】

こちらは側廊。右のは花かごかなぁ、The Bishop's Basilicaでも同種のを見かけて気にはなってたけど(15枚上の画像、右上をご参照ください)。

来た道を戻り、The Bishop's Basilicaのロッカーから荷物を取り出す。駅へ向かうべくポリス3世通りのバス停脇で待つが、タクシーはスピードを緩める気配なくビュンビュン飛ばしていくばかり。あまり時間に余裕ないんだけどなぁ・・・つい苛立ちながら何気なく背後に視線をやると、脇道にタクシーが溜まっているではないか

大通りは停まっちゃダメなんだわね。

ともかくつかまえることができ、列車に間に合いそうで心底ホッ

入線してきた列車に乗り込む。

15時33分に発車。慌ただしく過ごしたプロヴディフに車窓から別れを告げる。とにかく時計を見ながら動き、時間との闘いだった印象しかない

実は旅の計画段階でここに1泊することを考えなくもなかったが、限りある旅程の中で取捨選択した結果がこれだった(ヒサリャのバス発車時刻が事前調べより遅く、当初予定よりも大幅に巻くハメになったのも否めないが)。なお、モザイク好きの私たちはそれらに的をしぼって訪れたが、トラキア人の要塞跡やローマ時代の劇場跡・競技場跡、オスマン朝のモスクなど、見どころは枚挙に暇がない都市であることを一言付け加えておきたい。

なお、4人用ボックス席の私たちの向かい側は小学生を連れた教員と思われる人々だった(20代と30代と思しき男性)。着席後ほどなくして、ビールのロング缶で乾杯し始める2人。

あらら・・・この国ではその点厳しくないのかな、或いは見てはいけないものを目にしちゃってるのかな

網棚に所狭しと積まれたリュックサック・・・子どもたちは軽登山の帰りと思われる。

そして、窓の外は向日葵畑がこれでもかと続く。うん、徹頭徹尾ヒマワリの国・・・鮮烈な印象が刻み込まれた

窓から午後の陽が容赦なく射し込んでくるが、カーテンは備え付けられていない。Cちゃんが荷物に忍ばせていた薄手ののれんを拝借して結びつけ、当面をしのぐ。車窓を狭めることになったが、向かい側の彼らは特に異議がないようだった。

ブルガリア滞在も残り少なくなったので、友人たちへのハガキ書きにいそしむ私

19時5分、終点のソフィア中央駅に到着。

脈絡なく、駅構内に展示されていた車両。緑と赤は国旗を意識した配色なんだろうな~

首都だけあって、これまで見てきたこの国のどの駅よりも大きい。

ここから少々さまよった。予約してくれたCちゃん曰くホテルはトラムの停留所が近いということで、トラム乗り場に向かう。が、鉄道駅から乗り場までの道中はガラリと空気が変わってさびれているし、ホームにたどり着いたものの漂っている雰囲気に得体の知れない怖さを感じ、地下鉄で行こうと提案。

ところが地下鉄乗り場を探して迷い、見つけたものの乗り場へ向かう通路がこれまたおどろおどろしくて・・・一人ではなく、また暗くなる前で幸いだったと思うしかなかった。

地下鉄駅の構内は小綺麗で、改札内に入ってしまえば車内も含めて大丈夫なんだけど、たどり着くまでの過程がね

これからソフィアに向かわれる方で、中央駅からトラムまたは地下鉄を利用する場合は充分に気をつけてください。決して夜に一人で付近を通らないでくださいね。治安が良くないエリアとガイドブックにも書いてあるし、数十ヵ国まわってきた自分のアンテナが最大級のアラームを感知したので

M2線に2駅乗り、セルディカ駅で下車。地上に出ると、そこは過去と現在が交錯する空間だった。

画像右手前は14世紀築の聖ぺトカ地下教会、左奥が16世紀後半建立のバーニャ・バシ・ジャーミヤ【いずれもオスマン朝支配下で建てられ、異教扱いだったキリスト教の教会は目立たない半地下に置かれた】。

このアングルだと、低い場所にあることがより明確にわかる(翌々日に撮影)。

背後を振り返ると、旧共産党本部がそびえる。

トドール・アレクサンドル通りに沿って西へ進む。まもなく20時、陽が沈みかけている。

夏の旅ってこれだからいいよね~ 行動できる時間が長くてお得な気がする

フリスト・ボテフ通りにぶつかったら右折。なるほど、トラムが走っている。ほどなくホテルにチェック・イン。

一段落した後、夕食のために外出。めざす繁華街のヴィトシャ通りは、先ほど降りたセルディカ駅の南方面である。

夜の聖ネデリャ教会(画像左上に写るはトラムの架線)。

ちなみに、この向かいにある飲食店は膨大な席数を擁するにもかかわらず、外まで大行列していてビックリ

繁華街の両側にはお店がズラリと並び、通りは行き交う人でひしめいている。

経験上の一般論として、ヨーロッパの飲食店は夕暮れ時に空いているが、夜遅くなるほど混みあう。21時前につき案の定、目ぼしそうなお店は席が埋まっていた。

翌朝はリラ行きが決まっていて、日帰りツアーの集合は早め。サクッと食べ終えてホテルに戻ることを優先し、通りから覗いて空いているお店に飛び込む。絶対にブルガリア料理とこだわるわけにもいかず、なんとギリシャ料理店

野菜のグリルから食す。

野菜のグリルから食す。

ガリデス・サガナキ【オリーブオイルでガリデス(=海老)とチーズを焼いて(=サガナキ)、トマトソースで軽く煮込んだもの。フェタチーズを使うのが一般的らしい】。

これらにビールで、2人分55レヴァ(≒4,626円)。ルセやヒサリャと大体同じ、首都でこれなら決して高値ではないだろう。

入店時は他に1組だったのに、滞在中にあれよあれよと客が入ってきた。価格で敬遠されているわけじゃなさそうだし、空いている=不味い印象を与えるのが原因なのか

人が人を呼ぶの法則かも。

人が人を呼ぶの法則かも。ホテルに戻る道すがら目ざとくリカーショップを発見し、晩酌用のフルボトルを購入。あれっ、既視感のあるセンテンスですねwww

品揃えが多くて迷ったが、ブルガリア産のシラー、1本11.9レヴァ(≒1,000円)。

22時半過ぎにホテルに帰着、交互にシャワーを浴びた後に開栓

翌朝は1km離れた場所に8時45分集合だというのに、日付をまたいでの就寝となった。ま、バカンス中だし

★ 中締め ★

この記事を書きながら、十字架型の洗礼槽を見たのは初めてだよね?!と不安になり、過去の旅を確認していたら・・・クロアチアはスプリットの洗礼室がヒット。

あちゃ~ なんと記憶が曖昧なことよ

でも、今回のような地下を掘りくぼめる形式じゃなくて、空間にポンと置かれているタイプで床からの高さが1mあり、自分の身長ではクロスを実感できなかったんだもん・・・はい、言い訳ですね

でも、今回のような地下を掘りくぼめる形式じゃなくて、空間にポンと置かれているタイプで床からの高さが1mあり、自分の身長ではクロスを実感できなかったんだもん・・・はい、言い訳ですね

閑話休題、次回はブルガリア篇の最後です。この国で最も有名な世界遺産といっても過言ではない、リラの修道院などを訪れます。お楽しみに

さて、前回の記事の末尾でもお知らせしたブログサイトの「引っ越し」の件です。今月中(2025年5月末まで)には引っ越し先を具体的にお知らせするため、このサイトに「ブログ引っ越しのお知らせ」というタイトルで記事をアップする予定です(自分の能力をオーバーしているため、このサイトを立ち上げてくれた友人に力を貸してもらうことになっており大船に乗った気持ちでいます。が、万一にも不測の事態が生じて、引っ越しの予定が遅れる可能性もゼロではありません・・・その場合にも、必ず情報をアップしますね)。

なお、引っ越しのドタバタで次の記事(ブルガリア篇その5)のアップはやや遅れて6月末になる予定です。引き続きご覧くださるようでしたら、新サイトをご確認くださいませ。

よろしくお願いいたします

(この記事を書くにあたり撮影)

(この記事を書くにあたり撮影)

】

】

2日間、この会社にはお世話になった

2日間、この会社にはお世話になった

)。スライスしたレモンがしっかり入っていて、爽やかな味わいだった。

)。スライスしたレモンがしっかり入っていて、爽やかな味わいだった。

に乗らねばならないので、逆算してネセバルに滞在できるのは2時間のみ。限られた時間を無駄にするまいと歩き出す。

に乗らねばならないので、逆算してネセバルに滞在できるのは2時間のみ。限られた時間を無駄にするまいと歩き出す。

というわけで、急いで見学するハメに。私たち以外にも観光客がいるから心強いけど。

というわけで、急いで見学するハメに。私たち以外にも観光客がいるから心強いけど。

十分遅いけど・・・

十分遅いけど・・・

【元々は貯水のためにつくられた人工湖。市の職員が湖にお湯を流して全面が凍らないように、鳥たちの居場所を確保しているそうだ。なんて優しいの

【元々は貯水のためにつくられた人工湖。市の職員が湖にお湯を流して全面が凍らないように、鳥たちの居場所を確保しているそうだ。なんて優しいの

たまたま最初に買ったハットルグリムス教会の売店が400krだったので、450krと表示してあるお店では買わないようにしていた。が、同じ店でも違う日・違う店員だったら値が変わるという摩訶不思議。あちこちで買ってみたが、3ヶ所で400kr・2ヶ所で450krという結果だった】。

たまたま最初に買ったハットルグリムス教会の売店が400krだったので、450krと表示してあるお店では買わないようにしていた。が、同じ店でも違う日・違う店員だったら値が変わるという摩訶不思議。あちこちで買ってみたが、3ヶ所で400kr・2ヶ所で450krという結果だった】。

)。

)。

おしまい

おしまい