旅の最終章では、以下の⓬~⓮と➊をまわりました。②~⑪は旅の中盤までに訪れた場所です。

また、後の下線部の数字にも対応しています。

12 マラケシュ (2013年8月2日)

マラケシュ滞在最終日、ゆっくりと宿を出てベン・ユーセフ・マドラサへ向かう。途中までは問題なく進んだが、事前の予想どおり小路に入ったところで分からなくなってしまう。するとここでも、何処からともなく"自称ガイド”が現れて道案内をしてくれた。到着したところで10DH(約120円)渡すと、もっと期待していたのか、モメたものの結局去って行った。

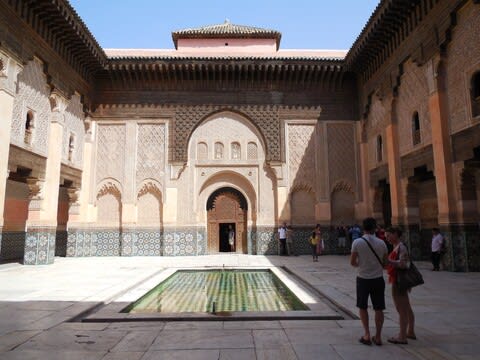

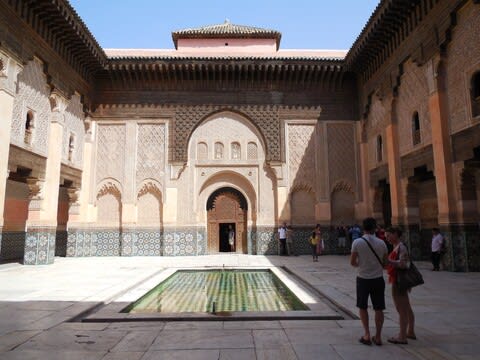

こちらがベン・ユーセフ・マドラサ【16世紀半ばにサアード朝が建てた神学校で、20世紀半ばまで使用されていた。最盛期は900人の学生が学んだという】。

2階にある学生たちの寄宿舎、小部屋が130もあるというから凄い。ひとつが6畳ほどの広さという。

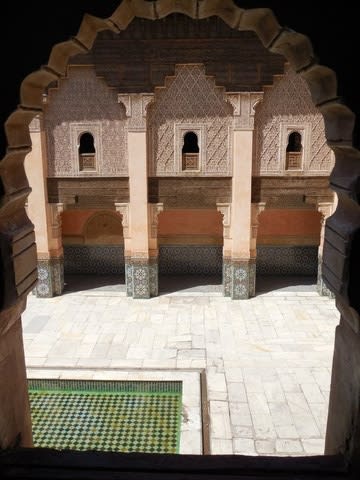

何気ない廊下のアーチが美しい。

吹き抜けの木彫が細やか・・・

吹き抜けから見下ろすと、こんな感じ。

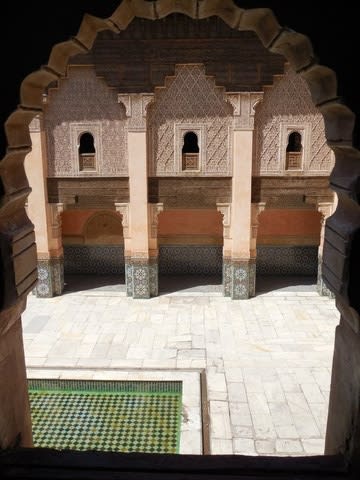

上階からのアングルもイイなぁ

中庭を横から見下ろす。

お隣りにあるベン・ユーセフ・モスクの外観。ムスリム以外は入れない。緑の瓦屋根が印象的

これもベン・ユーセフ・マドラサのお隣り、マラケシュ博物館【19世紀後半に宮殿として建てられ、20世紀半ばのモロッコ独立後はしばらく女学校として使用されていた】。

白いパティオ、床のモザイク模様が目立つ。

40℃の洗礼を受けた前日より多少慣れたとはいえ、やはり暑い 帰り道、ジャマ・エル・フナ広場のカフェで炭酸飲料を飲みながら30分ほど休憩、正午過ぎに宿へ戻った。

帰り道、ジャマ・エル・フナ広場のカフェで炭酸飲料を飲みながら30分ほど休憩、正午過ぎに宿へ戻った。

1時間ほど部屋で休み、再び外出。前々日に閉まっていたスーパーに再挑戦しなければ ガイドブック情報によると、アルコールが買えるという。

ガイドブック情報によると、アルコールが買えるという。

マラケシュの宿にはアルコールを置いていないことは確認済み、しかし前夜パティオで赤ワインを傾けている客がいた。宿の人曰く、外で買って持ち込むのはO.Kだそうなので、やはり近所に買える所があるはず。2日前にフラレたスーパーに目をつけ、13時過ぎの暑いさなかを向かう。部屋で待機するというDちゃんとは別行動。

ドゥカラ門を出て500mほど。この前も止まっていた下りのエスカレーターを階段のごとく駆け下りると、スーパーは営業していた。あの時はエスカレーターの停止を以て閉店と判断したけど、下りてみれば開いていたんだろうなぁ・・・あぁ、早合点

それはともかくとして、アルコール探求である。青果から順に売り場を見ていくが、アルコールは見当たらない。メクネスのスーパーもこんなだったな・・・落胆しつつ、せめてノンアルコールビールとつまみでも買って行こうとレジに並ぶ。と、私の前のレゲエっぽい風体の外国人が正真正銘のビールを買っている。ん

ふと前方を見ると、半分シャッターの下りた「CAVE」があるではないか

あわてて逆戻りし、ノンアルコールビールを棚に戻してCAVEへ。係員にパスポートを渡し、無事入ることができた。

そこにはモロッコ産だけでなく、輸入ワインまでズラリと並んでいた。あぁ、夢のよう

ガイドブックで見かけて気になっていた銘柄のワインKSARとAMAZIRをゲット。さらにモロッコ産ビールも2本【右のSTORK、左のFlagともにメジャーらしい】。

パスポートを返してもらい、ホクホクで宿へ戻る。やっぱりリベンジしてよかった

16時半からハマムを予約していた。迷う可能性も考えて早めに宿を出たものの、前日に見当をつけていた場所の付近に難なく見つかり、15時50分にたどり着いてしまった。

すると、16時から始めることが可能と言ってもらえて、どんどん事が進んでいった。後から思えば貸切状態、終わればそのぶん早く帰宅できるスタッフたちと我々の利害が一致したのだろう。

このハマムは、1泊4万円ほどする高級リヤドが運営している。3夜も泊まることはできないので、ちょっぴりお邪魔して雰囲気だけでも味わうことに

通りに面した宿のエントランス。

プールでくつろぐ宿泊客の脇を通り過ぎる。

さりげなく置かれている調度品。このゲーム何だっけ、バックギャモン

通路に配されたオブジェはさりげなく、でも美しい。

メニューは・・・何℃なのか知るのも恐ろしい、高温のスチーム風呂に15分閉じ込められ、正直苦しかった が、その後のスクラブ(垢すり)は快適。もちろん毎日シャワーを浴びていたが、これまで散々かいてきた汗の詰まった皮脂が吹き飛んでサッパリ

が、その後のスクラブ(垢すり)は快適。もちろん毎日シャワーを浴びていたが、これまで散々かいてきた汗の詰まった皮脂が吹き飛んでサッパリ 丸裸になって女性スタッフに擦られるのがイヤでなければ、オススメである。

丸裸になって女性スタッフに擦られるのがイヤでなければ、オススメである。

最後のボディーマッサージは、いつの間にか眠ってしまっていた。いつも思うのだが、起きていてほぐされるのを感じていたいのに、心地よいと眠りに落ち、気づくと施術が終わっている。永遠のパラドックス 色々ある中で私たちが選んだコースは1時間半で625DH(約7,500円)。決して安くはないが、値段に十分見合った内容で大満足

色々ある中で私たちが選んだコースは1時間半で625DH(約7,500円)。決して安くはないが、値段に十分見合った内容で大満足

ハマムですっかり体調が良くなったDちゃんと、ジャマ・エル・フナ広場へ向かった。18時過ぎ・・・前日より1時間遅い時間帯なので、夜に向けてにぎわいを増している。

広場の南東に面したカフェのバルコニーから広場を見下ろすことにした。観光用と思われる馬車が横切っていく。

ここのところ朝食以外は口にしなかったDちゃんがピザを食べたいという。あぁ 体調回復してホントによかった

体調回復してホントによかった

ワインでつまみたいところだが、いつものパターンでメニューにアルコールは無い ずいぶん慣らされてきた自分、リンゴの炭酸ジュース(下の画像、緑色のビン)でピザを頬張る。ラムのミンチ、マッシュルーム、オリーブが載って美味だった

ずいぶん慣らされてきた自分、リンゴの炭酸ジュース(下の画像、緑色のビン)でピザを頬張る。ラムのミンチ、マッシュルーム、オリーブが載って美味だった

広場を眺めながら、ラマダーンが明けるのを1時間半ほど待った。かなりの長居だが、我々同様に観光客と思われる周囲の外国人たちも立ち上がる気配はない。このカフェは客の目的をよく理解しているらしく、追い出されないのはありがたかった

いよいよ日が傾いていく。

少しずつ数が増えて、調理の煙を上げる屋台。照明の裸電球のオレンジ色がひとつ、またひとつ点いていく。

ラマダーンの終了を告げる日没の放送を待ちわびる人々の高揚感が、広場のざわめきとして伝わってくる。

前日は体調がすぐれず早々に宿へ引き揚げざるを得ず、もしかしたら今日もダメかもしれないと諦めかけていた。

が、一発大逆転。夜のフナ広場を堪能することができてよかった。間違いなくこの旅のハイライトのひとつだった

19時34分、日が没した。夜中にかけてますます盛り上がらんとする喧騒の余韻に浸りつつ、私たちは広場を後にした。

下の画像は、帰りぎわ目にしたクトゥビア。マラケシュ滞在中、何度もこの横を通り過ぎたが、昼間とはまた違う雰囲気もいい。

12・13 マラケシュ ⇒エッサウィラ (2013年8月3日)

9時にマラケシュを発ち、約200㎞西のエッサウィラへ向かう。途中、モロッコ南西部のみというアルガンの木の群生地帯を通った。

ヤギは木に登ってアルガンの実を食べるらしい。

そう都合よく木の上のヤギに出くわすはずもなく、ここはヤギを登らせているフォトスポットなのである

今回調べたところ、丁寧な作り方をしているアルガンオイルは、ヤギが吐き出した種の中心から芯を取り出して手作業で絞るらしい。100㎏の実からオイルは1ℓしか採れない希少なものなんだそうだ。

所要2時間半、エッサウィラの旧市街にある宿へ到着。

これがまたセンスの良いリヤドだった。こちらが光あふれるエントランス。

ロビーはコーナーごとに異なるインテリアになっている。

ウェルカムドリンクとスイーツ。ポットカバーにご注目あれ。イスラームを意識したユニークなモチーフ

垣間見えたキッチン。ここでさっきのケーキを焼いたのだろうか。

廊下はこんな感じ。腰壁と床のタイルが好みだわ~

そして、お部屋は黒でシックにまとめられていた。

洗面所も超スタイリッシュ

半日観光の初めは博物館へ。

様々な時代のコインが展示されていたが、ローマ帝国のものもあった。さすが、紀元前9世紀から港町として栄えてきただけある。

海辺の町だからなのか、貝も展示されていた。疎くて、種類が全然分からないけども

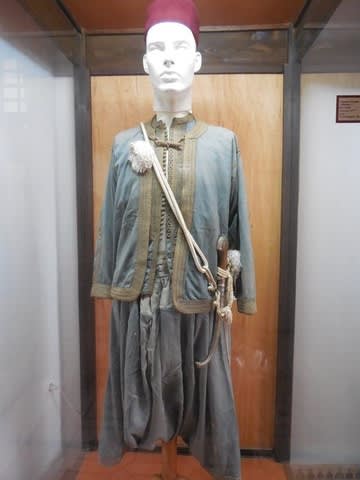

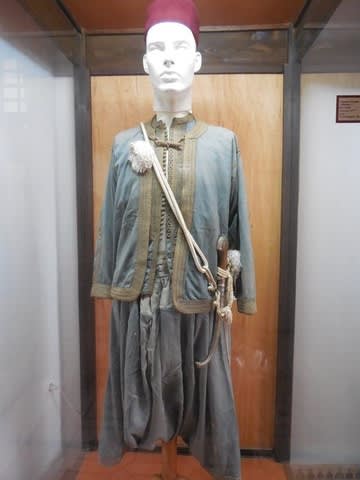

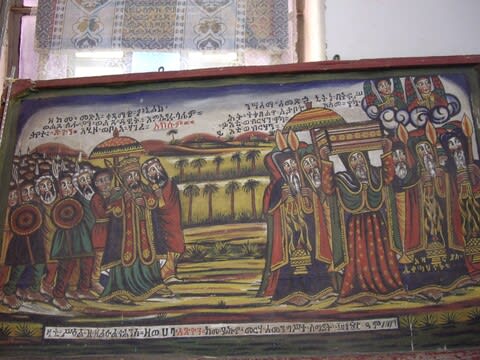

男女の民族衣装もたくさん展示されていた。備忘録にメモがなく、詳しい説明ができなくてごめんなさい

けっこう派手な色合いである。

さっきのよりも厚そうな生地。

スタンドカラーが効いている。左脇の短刀も目立つなぁ。

これは綿製だろうか。女性の衣装に比べると、ナチュラルな風合い。

木製の楽器が並ぶ。

遅めの昼食を求めて、街をそぞろ歩く。路地のそこかしこに土産物屋があった。

なお、この町の建物は基本的に壁が白、窓枠が青だという。

ふらっと入った食堂で、メインを待ちながらオリーブとパンを食す。これまで出会ってきたのはいわゆるフランスパンのタイプだったが、一風異なる。平たくて薄い。

このたび調べたところ、マハラシュというパンらしく、モロッコ人にとってはこちらが一般的ということも判明。

海辺に来たので、魚のタジンに初挑戦。といっても、野菜で魚が隠れちゃってるけど

お腹を満たした後、港の方面へ向かう。岩礁の向こうに海が見えてきた・・・この旅で初めて目にする大西洋。

カモメにエサをやる女性がいた。

舟の向こうに見えるのが南のスカラ【16世紀初めにポルトガルがつくった砦をベースに、アラウィー朝が18世紀後半に改造】。

スカラに上がって眺めたエッサウィラの町。海の間際まで町を築いていることが見てとれる。そして、白い壁と青い舟のコントラストが美しい。

スカラの壁穴から旧市街を望む。このアングルは絶好のスポットらしいので、上の画像と大差ない気もするが載せておく

ズラリと並ぶ大砲の先には現役の港がある。

港の手前には造船所もある。チーク材とユーカリ材からトロール船を造るという。

スカラを下りて、港の方面から振り返る。画像の右端、緑の屋根を持つのが海の門。

三角形の妻壁には装飾的なアラビア文字。その上に90°出っ張っているモチーフは貝だろうか。下のアーチの上には三日月が3つ並ぶ。

海の門をくぐると、魚市場が広がる。男性が処理しているのは海老のようだ。右にポツンと見ゆるは蟹。

ムーレイ・エル・ハッサン広場から北上し、もうひとつのスカラへ。

右手には絵を広げて売る人がいた【18世紀半ば以降、この町には文人や芸術家が集まっているという。毎年6月には町をあげて音楽祭を開くらしい】。

荒波に向かって突き出す大砲。

土産物屋の軒先を冷やかしながら歩く・・・と、目が点になる。デザインのように擬態してるけど、本物のネコだぁ

この店にもやたらと猫がいる。港町だから

色とデザインが好みのど真ん中、モロッコ型のグラス【上から3分の1の高さに出っ張りがあるのが特徴】。店頭に数個並んでいて迷ったが、2つ購入した(画像はこの記事を書くにあたって撮影したもの)。

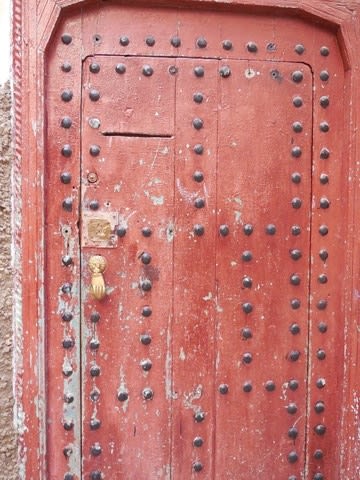

鉄製ではなく、木の扉は珍しい気がする。美しいタイル、そしてやはりファティマの手。

現在の町は18世紀後半にフランス人の設計により整備されたという【そのときモガドールと呼ばれていたこの地は、アラビア語で「良くデザインされた場所」を意味するエッサウィラに改名】。そう思って見るからだろうか、どこか異国風にも感じる。

ひととおりまわって17時。夕食にはまだ早いので、一旦宿へ戻ることにした。

18時半過ぎに再び外出。昼間に目をつけていたお店が19時オープンでまだ開いていなかったため、少しだけ時間をつぶすことに。大西洋に沈む夕陽が見られるというので、北のスカラへ再度向かう。両側に土産物屋が続き、まるで仲見世のようなストリート。

同じ場所を城壁の上から見下ろす。画像左の城壁の左手はすぐ海である。

北のスカラからは南のスカラまで見渡すことができた。ここにも猫たち

太陽は低い位置まで来ているが、もうしばらくは沈みそうにない色をしている。

先ほどより明らかに人けが少なくなり、静か。

時間をつぶしているうち、先ほど買ったグラスがもう1つ欲しくなって再びお店に足を運んだが、閉まっていた。周囲のお店は開いているのに・・・ま、商売っ気なさそうだったしなぁ、さもありなん。これが一期一会というやつ・・・旅先で何度も経験しているのに、性懲りもなくまたやってしまった

ちなみに、いま私の手元にはこのグラスが1つしかない。帰国後に使用していて、1つ割ってしまったのだ。お気に入りの食器ほどすぐ割れるの法則

さて、夕食はムーレイ・エル・ハッサン広場の一角にあるBarに入店。ここはワインを出してくれる

やはり魚介でしょ、ってことでスモークサーモン。

パイグラタン。手前のサラダがメインのごとく写ってるし、しかも食べかけの画像しかなくて・・・ごめんなさい

ロゼと白の中間のような美しい色合いのこちらのワインは、果皮が藤色やピンクの灰色葡萄(グルナッシュ・グリやサンソーなどの品種)からつくられるvin gris。これがメチャメチャ美味しかった この記事を書くにあたり調べたら、エッサウィラ近郊もワインの産地なんだとか。その事実はつゆ知らず、ただただ海辺の風情に魅かれてこの町を訪れることにしたのだが、こんな副産物までついてくるとは・・・まさに僥倖

この記事を書くにあたり調べたら、エッサウィラ近郊もワインの産地なんだとか。その事実はつゆ知らず、ただただ海辺の風情に魅かれてこの町を訪れることにしたのだが、こんな副産物までついてくるとは・・・まさに僥倖

13・14・1 エッサウィラ ⇒アル・ジャディーダ ⇒カサブランカ (2013年8月4日)

思ったよりも早く支度が終わり、ピックアップまで少し時間があったので、最後の街歩きに出かけた。

南のスカラ、朝の光景。

旧市街の方向を振り返るとこんな感じ。ムーレイ・エル・ハッサン広場に人影はまばら。動き出しがのんびりしている町なのだろうか。

この日は最終宿泊地のカサブランカへ向かうことになっていた。

9時に出発して、エッサウィラから約250㎞北東の地アル・ジャディーダに13時ころ到着【1502年~1769年までポルトガルが支配したこの町は世界遺産に登録されている。インド航路に携わるポルトガル人の居住地として建設され、当時はマサガンと呼ばれた。ポルトガル撤退後に「新しきもの」を意味するアル・ジャディーダに改称】。

旧市街への門をくぐる。

300mほど歩き、砦へのぼる。

大西洋に向かって構える大砲。

手前の海は見たところ浅そう。

西を見渡す。

先ほど遠くから眺めた砦の西の角を目指して歩く。観光客らしいムスリム家族の後を追いかける形になった。

ひそやかに白い星が描かれている正面の建物はシナゴーグ【19世紀後半~1950年代まで、旧市街にユダヤ人が多く暮らしていたという】。

振り返るとこんな感じ。左手が海側で、右側が旧市街の方角である。

砦の外を見晴らすと、自分がいま高い場所にいることを実感する。

ポルトガル時代の面影を残すという旧市街の街並みは、黄色い壁が目立つ。同じ港町でも、白壁に青のアクセントが際立っていたエッサウィラとはずいぶん雰囲気が異なっていて面白い。

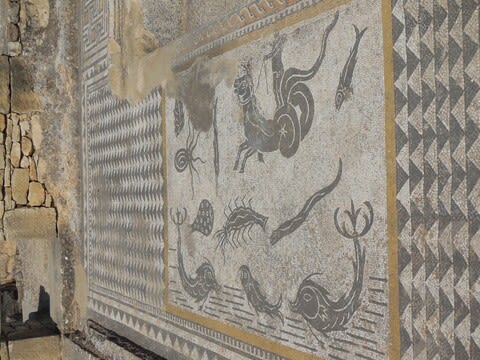

ポルトガルの貯水槽【雨の少ないこの地での籠城を想定して、16世紀前半に穀物庫を改装。天窓から雨水が流れ込む構造になっている】。ゴシック様式の円柱で仕切られた地下の空間は、地上から射し込む光が幻想的。

インフォメーションセンターもないので何となく歩きまわったのだが、これは・・・ガイドブックに書いてあったポルトガル時代の教会だろうか? 新しそうな外観だけど、一歩入ると中は古いってパターンかもしれないなぁ。開いていれば即インしたかったが、残念 この日は日曜だったので、礼拝中だったのかも。

この日は日曜だったので、礼拝中だったのかも。

100㎞東北東のカサブランカへは16時半頃到着。ホテルへチェックインする前に、寄りたい場所をドライバーさんにリクエスト。だって、市街地から離れてるんだもん

ハッサン2世モスクである【海の上にモスクを建てたいとのハッサン2世の要望により、大西洋のそばに建設された。国内外から原材料を厳選し、現代の技術の粋を集めて20世紀末に完成したモスク。高さ200mを誇るミナレットは世界1位】。内部の見学は1日4回のグループツアーでのみ可能なのだが、この日のツアーは終了していた。

意外に海辺の風は強い。激しい波音を聞きながら、エメラルドグリーンと白のコントラストが美しいミナレットをうっとり見上げたのだった。

17時にホテルへ到着。近くのスーパーへ行ってインスタントハリラ、魚のコンソメにサフランのコンソメ、ミントティーのティーバッグなどを購入。お土産と自分用の両方である。

さらに、旧市街入口にある時計台や港にも行ったのだが、いかんせん画像がない。薄暗かったから撮影をあきらめたのだと思われる。

モロッコ最後のディナーはDちゃんと相談のすえ、ホテルのバイキングにした。2人そろって旅の途中で食欲不振に陥ったが、回復して最後は心おきなく食事を楽しめる状況になってよかった こちらが会場の様子。

こちらが会場の様子。

お料理の画像が残っていないので、こちらを。キンキンに冷えたモロッコはBenslimane産の白ワインをいただいた

↑ ワインの産地はしっかりメモしてあった・・・何やってんだか (調べたところ、このメダイヨンはモロッコ最古といわれる作り手の銘柄らしい。カサブランカとラバトの中間、両都市から50㎞ほど離れたBenslimaneは、フランスのローヌとかボルドーに条件が近く、海風に吹かれて立派なブドウが生育する優良産地なんだそうだ)。

(調べたところ、このメダイヨンはモロッコ最古といわれる作り手の銘柄らしい。カサブランカとラバトの中間、両都市から50㎞ほど離れたBenslimaneは、フランスのローヌとかボルドーに条件が近く、海風に吹かれて立派なブドウが生育する優良産地なんだそうだ)。

1 カサブランカ (⇒ドバイ)(2013年8月5日)

13時半に離陸のため、10時に迎えが来ることになっていた。

支度を整え、ホテルにDちゃんと荷物を残して9時前に外出。この旅で書いてきたハガキたちを投函する必要があった。

ホテルの近くに見つけていた本局は、時間のせいか閉まっていた。地図を見直して、中央市場近くの郵便局へ向かう。幸い開いていて、無事に目的を果たせた。空港でも投函できるかもしれないが、まさかの郵便局がない経験を過去にしているので、用心に越したことはない

★ 終わりに ★

この記事を書くにあたり色々検索していたところ、現在モロッコにお住まいの日本人の方が書かれたブログを偶然目にした。それによると、マラケシュで自分がワインとビールを入手したスーパー(チェーン)は、この旅の数年後にアルコールの販売から撤退したそうだ。いまやマラケシュの旧市街に泊まりながらアルコールを確保するには徒歩では難しく、バスに乗ってより郊外の別のスーパーへ行かねばならないらしい

私が旅した時点では、探す情熱さえあれば たとえラマダーン中であっても、なんとかアルコールを入手できたなという印象だった。が、この数年でさらに難易度が上がっているのかもしれない。これからモロッコを目指そうとするアルコール党の方のご健闘を祈ってやみません。

ちなみに、ワインづくりは古代ローマ時代まで遡るモロッコだが、イスラームの影響もあって 連綿と続いてきたわけではないようだ。20世紀初頭のフランス植民地時代に持ち込まれた技術すら一時は廃れた。ムスリムにアルコールを売ることは法律で禁じられているこの国で、輸出や観光客を念頭に外国からワインづくりのノウハウを取り入れたのは1990年代、ハッサン2世の時らしい。おかげでこんなに美味しいワインを味わうことができた。日本にいながらサイトで入手することもできる。ありがとう 海辺にそびえる大きなモスクを思い浮かべながら、心の中で叫ぶのだった

海辺にそびえる大きなモスクを思い浮かべながら、心の中で叫ぶのだった

おしまい

おしまい

また、後の下線部の数字にも対応しています。

12 マラケシュ (2013年8月2日)

マラケシュ滞在最終日、ゆっくりと宿を出てベン・ユーセフ・マドラサへ向かう。途中までは問題なく進んだが、事前の予想どおり小路に入ったところで分からなくなってしまう。するとここでも、何処からともなく"自称ガイド”が現れて道案内をしてくれた。到着したところで10DH(約120円)渡すと、もっと期待していたのか、モメたものの結局去って行った。

こちらがベン・ユーセフ・マドラサ【16世紀半ばにサアード朝が建てた神学校で、20世紀半ばまで使用されていた。最盛期は900人の学生が学んだという】。

2階にある学生たちの寄宿舎、小部屋が130もあるというから凄い。ひとつが6畳ほどの広さという。

何気ない廊下のアーチが美しい。

吹き抜けの木彫が細やか・・・

吹き抜けから見下ろすと、こんな感じ。

上階からのアングルもイイなぁ

中庭を横から見下ろす。

お隣りにあるベン・ユーセフ・モスクの外観。ムスリム以外は入れない。緑の瓦屋根が印象的

これもベン・ユーセフ・マドラサのお隣り、マラケシュ博物館【19世紀後半に宮殿として建てられ、20世紀半ばのモロッコ独立後はしばらく女学校として使用されていた】。

白いパティオ、床のモザイク模様が目立つ。

40℃の洗礼を受けた前日より多少慣れたとはいえ、やはり暑い

帰り道、ジャマ・エル・フナ広場のカフェで炭酸飲料を飲みながら30分ほど休憩、正午過ぎに宿へ戻った。

帰り道、ジャマ・エル・フナ広場のカフェで炭酸飲料を飲みながら30分ほど休憩、正午過ぎに宿へ戻った。1時間ほど部屋で休み、再び外出。前々日に閉まっていたスーパーに再挑戦しなければ

ガイドブック情報によると、アルコールが買えるという。

ガイドブック情報によると、アルコールが買えるという。マラケシュの宿にはアルコールを置いていないことは確認済み、しかし前夜パティオで赤ワインを傾けている客がいた。宿の人曰く、外で買って持ち込むのはO.Kだそうなので、やはり近所に買える所があるはず。2日前にフラレたスーパーに目をつけ、13時過ぎの暑いさなかを向かう。部屋で待機するというDちゃんとは別行動。

ドゥカラ門を出て500mほど。この前も止まっていた下りのエスカレーターを階段のごとく駆け下りると、スーパーは営業していた。あの時はエスカレーターの停止を以て閉店と判断したけど、下りてみれば開いていたんだろうなぁ・・・あぁ、早合点

それはともかくとして、アルコール探求である。青果から順に売り場を見ていくが、アルコールは見当たらない。メクネスのスーパーもこんなだったな・・・落胆しつつ、せめてノンアルコールビールとつまみでも買って行こうとレジに並ぶ。と、私の前のレゲエっぽい風体の外国人が正真正銘のビールを買っている。ん

ふと前方を見ると、半分シャッターの下りた「CAVE」があるではないか

あわてて逆戻りし、ノンアルコールビールを棚に戻してCAVEへ。係員にパスポートを渡し、無事入ることができた。

そこにはモロッコ産だけでなく、輸入ワインまでズラリと並んでいた。あぁ、夢のよう

ガイドブックで見かけて気になっていた銘柄のワインKSARとAMAZIRをゲット。さらにモロッコ産ビールも2本【右のSTORK、左のFlagともにメジャーらしい】。

パスポートを返してもらい、ホクホクで宿へ戻る。やっぱりリベンジしてよかった

16時半からハマムを予約していた。迷う可能性も考えて早めに宿を出たものの、前日に見当をつけていた場所の付近に難なく見つかり、15時50分にたどり着いてしまった。

すると、16時から始めることが可能と言ってもらえて、どんどん事が進んでいった。後から思えば貸切状態、終わればそのぶん早く帰宅できるスタッフたちと我々の利害が一致したのだろう。

このハマムは、1泊4万円ほどする高級リヤドが運営している。3夜も泊まることはできないので、ちょっぴりお邪魔して雰囲気だけでも味わうことに

通りに面した宿のエントランス。

プールでくつろぐ宿泊客の脇を通り過ぎる。

さりげなく置かれている調度品。このゲーム何だっけ、バックギャモン

通路に配されたオブジェはさりげなく、でも美しい。

メニューは・・・何℃なのか知るのも恐ろしい、高温のスチーム風呂に15分閉じ込められ、正直苦しかった

が、その後のスクラブ(垢すり)は快適。もちろん毎日シャワーを浴びていたが、これまで散々かいてきた汗の詰まった皮脂が吹き飛んでサッパリ

が、その後のスクラブ(垢すり)は快適。もちろん毎日シャワーを浴びていたが、これまで散々かいてきた汗の詰まった皮脂が吹き飛んでサッパリ 丸裸になって女性スタッフに擦られるのがイヤでなければ、オススメである。

丸裸になって女性スタッフに擦られるのがイヤでなければ、オススメである。最後のボディーマッサージは、いつの間にか眠ってしまっていた。いつも思うのだが、起きていてほぐされるのを感じていたいのに、心地よいと眠りに落ち、気づくと施術が終わっている。永遠のパラドックス

色々ある中で私たちが選んだコースは1時間半で625DH(約7,500円)。決して安くはないが、値段に十分見合った内容で大満足

色々ある中で私たちが選んだコースは1時間半で625DH(約7,500円)。決して安くはないが、値段に十分見合った内容で大満足

ハマムですっかり体調が良くなったDちゃんと、ジャマ・エル・フナ広場へ向かった。18時過ぎ・・・前日より1時間遅い時間帯なので、夜に向けてにぎわいを増している。

広場の南東に面したカフェのバルコニーから広場を見下ろすことにした。観光用と思われる馬車が横切っていく。

ここのところ朝食以外は口にしなかったDちゃんがピザを食べたいという。あぁ

体調回復してホントによかった

体調回復してホントによかった

ワインでつまみたいところだが、いつものパターンでメニューにアルコールは無い

ずいぶん慣らされてきた自分、リンゴの炭酸ジュース(下の画像、緑色のビン)でピザを頬張る。ラムのミンチ、マッシュルーム、オリーブが載って美味だった

ずいぶん慣らされてきた自分、リンゴの炭酸ジュース(下の画像、緑色のビン)でピザを頬張る。ラムのミンチ、マッシュルーム、オリーブが載って美味だった

広場を眺めながら、ラマダーンが明けるのを1時間半ほど待った。かなりの長居だが、我々同様に観光客と思われる周囲の外国人たちも立ち上がる気配はない。このカフェは客の目的をよく理解しているらしく、追い出されないのはありがたかった

いよいよ日が傾いていく。

少しずつ数が増えて、調理の煙を上げる屋台。照明の裸電球のオレンジ色がひとつ、またひとつ点いていく。

ラマダーンの終了を告げる日没の放送を待ちわびる人々の高揚感が、広場のざわめきとして伝わってくる。

前日は体調がすぐれず早々に宿へ引き揚げざるを得ず、もしかしたら今日もダメかもしれないと諦めかけていた。

が、一発大逆転。夜のフナ広場を堪能することができてよかった。間違いなくこの旅のハイライトのひとつだった

19時34分、日が没した。夜中にかけてますます盛り上がらんとする喧騒の余韻に浸りつつ、私たちは広場を後にした。

下の画像は、帰りぎわ目にしたクトゥビア。マラケシュ滞在中、何度もこの横を通り過ぎたが、昼間とはまた違う雰囲気もいい。

12・13 マラケシュ ⇒エッサウィラ (2013年8月3日)

9時にマラケシュを発ち、約200㎞西のエッサウィラへ向かう。途中、モロッコ南西部のみというアルガンの木の群生地帯を通った。

ヤギは木に登ってアルガンの実を食べるらしい。

そう都合よく木の上のヤギに出くわすはずもなく、ここはヤギを登らせているフォトスポットなのである

今回調べたところ、丁寧な作り方をしているアルガンオイルは、ヤギが吐き出した種の中心から芯を取り出して手作業で絞るらしい。100㎏の実からオイルは1ℓしか採れない希少なものなんだそうだ。

所要2時間半、エッサウィラの旧市街にある宿へ到着。

これがまたセンスの良いリヤドだった。こちらが光あふれるエントランス。

ロビーはコーナーごとに異なるインテリアになっている。

ウェルカムドリンクとスイーツ。ポットカバーにご注目あれ。イスラームを意識したユニークなモチーフ

垣間見えたキッチン。ここでさっきのケーキを焼いたのだろうか。

廊下はこんな感じ。腰壁と床のタイルが好みだわ~

そして、お部屋は黒でシックにまとめられていた。

洗面所も超スタイリッシュ

半日観光の初めは博物館へ。

様々な時代のコインが展示されていたが、ローマ帝国のものもあった。さすが、紀元前9世紀から港町として栄えてきただけある。

海辺の町だからなのか、貝も展示されていた。疎くて、種類が全然分からないけども

男女の民族衣装もたくさん展示されていた。備忘録にメモがなく、詳しい説明ができなくてごめんなさい

けっこう派手な色合いである。

さっきのよりも厚そうな生地。

スタンドカラーが効いている。左脇の短刀も目立つなぁ。

これは綿製だろうか。女性の衣装に比べると、ナチュラルな風合い。

木製の楽器が並ぶ。

遅めの昼食を求めて、街をそぞろ歩く。路地のそこかしこに土産物屋があった。

なお、この町の建物は基本的に壁が白、窓枠が青だという。

ふらっと入った食堂で、メインを待ちながらオリーブとパンを食す。これまで出会ってきたのはいわゆるフランスパンのタイプだったが、一風異なる。平たくて薄い。

このたび調べたところ、マハラシュというパンらしく、モロッコ人にとってはこちらが一般的ということも判明。

海辺に来たので、魚のタジンに初挑戦。といっても、野菜で魚が隠れちゃってるけど

お腹を満たした後、港の方面へ向かう。岩礁の向こうに海が見えてきた・・・この旅で初めて目にする大西洋。

カモメにエサをやる女性がいた。

舟の向こうに見えるのが南のスカラ【16世紀初めにポルトガルがつくった砦をベースに、アラウィー朝が18世紀後半に改造】。

スカラに上がって眺めたエッサウィラの町。海の間際まで町を築いていることが見てとれる。そして、白い壁と青い舟のコントラストが美しい。

スカラの壁穴から旧市街を望む。このアングルは絶好のスポットらしいので、上の画像と大差ない気もするが載せておく

ズラリと並ぶ大砲の先には現役の港がある。

港の手前には造船所もある。チーク材とユーカリ材からトロール船を造るという。

スカラを下りて、港の方面から振り返る。画像の右端、緑の屋根を持つのが海の門。

三角形の妻壁には装飾的なアラビア文字。その上に90°出っ張っているモチーフは貝だろうか。下のアーチの上には三日月が3つ並ぶ。

海の門をくぐると、魚市場が広がる。男性が処理しているのは海老のようだ。右にポツンと見ゆるは蟹。

ムーレイ・エル・ハッサン広場から北上し、もうひとつのスカラへ。

右手には絵を広げて売る人がいた【18世紀半ば以降、この町には文人や芸術家が集まっているという。毎年6月には町をあげて音楽祭を開くらしい】。

荒波に向かって突き出す大砲。

土産物屋の軒先を冷やかしながら歩く・・・と、目が点になる。デザインのように擬態してるけど、本物のネコだぁ

この店にもやたらと猫がいる。港町だから

色とデザインが好みのど真ん中、モロッコ型のグラス【上から3分の1の高さに出っ張りがあるのが特徴】。店頭に数個並んでいて迷ったが、2つ購入した(画像はこの記事を書くにあたって撮影したもの)。

鉄製ではなく、木の扉は珍しい気がする。美しいタイル、そしてやはりファティマの手。

現在の町は18世紀後半にフランス人の設計により整備されたという【そのときモガドールと呼ばれていたこの地は、アラビア語で「良くデザインされた場所」を意味するエッサウィラに改名】。そう思って見るからだろうか、どこか異国風にも感じる。

ひととおりまわって17時。夕食にはまだ早いので、一旦宿へ戻ることにした。

18時半過ぎに再び外出。昼間に目をつけていたお店が19時オープンでまだ開いていなかったため、少しだけ時間をつぶすことに。大西洋に沈む夕陽が見られるというので、北のスカラへ再度向かう。両側に土産物屋が続き、まるで仲見世のようなストリート。

同じ場所を城壁の上から見下ろす。画像左の城壁の左手はすぐ海である。

北のスカラからは南のスカラまで見渡すことができた。ここにも猫たち

太陽は低い位置まで来ているが、もうしばらくは沈みそうにない色をしている。

先ほどより明らかに人けが少なくなり、静か。

時間をつぶしているうち、先ほど買ったグラスがもう1つ欲しくなって再びお店に足を運んだが、閉まっていた。周囲のお店は開いているのに・・・ま、商売っ気なさそうだったしなぁ、さもありなん。これが一期一会というやつ・・・旅先で何度も経験しているのに、性懲りもなくまたやってしまった

ちなみに、いま私の手元にはこのグラスが1つしかない。帰国後に使用していて、1つ割ってしまったのだ。お気に入りの食器ほどすぐ割れるの法則

さて、夕食はムーレイ・エル・ハッサン広場の一角にあるBarに入店。ここはワインを出してくれる

やはり魚介でしょ、ってことでスモークサーモン。

パイグラタン。手前のサラダがメインのごとく写ってるし、しかも食べかけの画像しかなくて・・・ごめんなさい

ロゼと白の中間のような美しい色合いのこちらのワインは、果皮が藤色やピンクの灰色葡萄(グルナッシュ・グリやサンソーなどの品種)からつくられるvin gris。これがメチャメチャ美味しかった

この記事を書くにあたり調べたら、エッサウィラ近郊もワインの産地なんだとか。その事実はつゆ知らず、ただただ海辺の風情に魅かれてこの町を訪れることにしたのだが、こんな副産物までついてくるとは・・・まさに僥倖

この記事を書くにあたり調べたら、エッサウィラ近郊もワインの産地なんだとか。その事実はつゆ知らず、ただただ海辺の風情に魅かれてこの町を訪れることにしたのだが、こんな副産物までついてくるとは・・・まさに僥倖

13・14・1 エッサウィラ ⇒アル・ジャディーダ ⇒カサブランカ (2013年8月4日)

思ったよりも早く支度が終わり、ピックアップまで少し時間があったので、最後の街歩きに出かけた。

南のスカラ、朝の光景。

旧市街の方向を振り返るとこんな感じ。ムーレイ・エル・ハッサン広場に人影はまばら。動き出しがのんびりしている町なのだろうか。

この日は最終宿泊地のカサブランカへ向かうことになっていた。

9時に出発して、エッサウィラから約250㎞北東の地アル・ジャディーダに13時ころ到着【1502年~1769年までポルトガルが支配したこの町は世界遺産に登録されている。インド航路に携わるポルトガル人の居住地として建設され、当時はマサガンと呼ばれた。ポルトガル撤退後に「新しきもの」を意味するアル・ジャディーダに改称】。

旧市街への門をくぐる。

300mほど歩き、砦へのぼる。

大西洋に向かって構える大砲。

手前の海は見たところ浅そう。

西を見渡す。

先ほど遠くから眺めた砦の西の角を目指して歩く。観光客らしいムスリム家族の後を追いかける形になった。

ひそやかに白い星が描かれている正面の建物はシナゴーグ【19世紀後半~1950年代まで、旧市街にユダヤ人が多く暮らしていたという】。

振り返るとこんな感じ。左手が海側で、右側が旧市街の方角である。

砦の外を見晴らすと、自分がいま高い場所にいることを実感する。

ポルトガル時代の面影を残すという旧市街の街並みは、黄色い壁が目立つ。同じ港町でも、白壁に青のアクセントが際立っていたエッサウィラとはずいぶん雰囲気が異なっていて面白い。

ポルトガルの貯水槽【雨の少ないこの地での籠城を想定して、16世紀前半に穀物庫を改装。天窓から雨水が流れ込む構造になっている】。ゴシック様式の円柱で仕切られた地下の空間は、地上から射し込む光が幻想的。

インフォメーションセンターもないので何となく歩きまわったのだが、これは・・・ガイドブックに書いてあったポルトガル時代の教会だろうか? 新しそうな外観だけど、一歩入ると中は古いってパターンかもしれないなぁ。開いていれば即インしたかったが、残念

この日は日曜だったので、礼拝中だったのかも。

この日は日曜だったので、礼拝中だったのかも。

100㎞東北東のカサブランカへは16時半頃到着。ホテルへチェックインする前に、寄りたい場所をドライバーさんにリクエスト。だって、市街地から離れてるんだもん

ハッサン2世モスクである【海の上にモスクを建てたいとのハッサン2世の要望により、大西洋のそばに建設された。国内外から原材料を厳選し、現代の技術の粋を集めて20世紀末に完成したモスク。高さ200mを誇るミナレットは世界1位】。内部の見学は1日4回のグループツアーでのみ可能なのだが、この日のツアーは終了していた。

意外に海辺の風は強い。激しい波音を聞きながら、エメラルドグリーンと白のコントラストが美しいミナレットをうっとり見上げたのだった。

17時にホテルへ到着。近くのスーパーへ行ってインスタントハリラ、魚のコンソメにサフランのコンソメ、ミントティーのティーバッグなどを購入。お土産と自分用の両方である。

さらに、旧市街入口にある時計台や港にも行ったのだが、いかんせん画像がない。薄暗かったから撮影をあきらめたのだと思われる。

モロッコ最後のディナーはDちゃんと相談のすえ、ホテルのバイキングにした。2人そろって旅の途中で食欲不振に陥ったが、回復して最後は心おきなく食事を楽しめる状況になってよかった

こちらが会場の様子。

こちらが会場の様子。

お料理の画像が残っていないので、こちらを。キンキンに冷えたモロッコはBenslimane産の白ワインをいただいた

↑ ワインの産地はしっかりメモしてあった・・・何やってんだか

(調べたところ、このメダイヨンはモロッコ最古といわれる作り手の銘柄らしい。カサブランカとラバトの中間、両都市から50㎞ほど離れたBenslimaneは、フランスのローヌとかボルドーに条件が近く、海風に吹かれて立派なブドウが生育する優良産地なんだそうだ)。

(調べたところ、このメダイヨンはモロッコ最古といわれる作り手の銘柄らしい。カサブランカとラバトの中間、両都市から50㎞ほど離れたBenslimaneは、フランスのローヌとかボルドーに条件が近く、海風に吹かれて立派なブドウが生育する優良産地なんだそうだ)。

1 カサブランカ (⇒ドバイ)(2013年8月5日)

13時半に離陸のため、10時に迎えが来ることになっていた。

支度を整え、ホテルにDちゃんと荷物を残して9時前に外出。この旅で書いてきたハガキたちを投函する必要があった。

ホテルの近くに見つけていた本局は、時間のせいか閉まっていた。地図を見直して、中央市場近くの郵便局へ向かう。幸い開いていて、無事に目的を果たせた。空港でも投函できるかもしれないが、まさかの郵便局がない経験を過去にしているので、用心に越したことはない

★ 終わりに ★

この記事を書くにあたり色々検索していたところ、現在モロッコにお住まいの日本人の方が書かれたブログを偶然目にした。それによると、マラケシュで自分がワインとビールを入手したスーパー(チェーン)は、この旅の数年後にアルコールの販売から撤退したそうだ。いまやマラケシュの旧市街に泊まりながらアルコールを確保するには徒歩では難しく、バスに乗ってより郊外の別のスーパーへ行かねばならないらしい

私が旅した時点では、探す情熱さえあれば たとえラマダーン中であっても、なんとかアルコールを入手できたなという印象だった。が、この数年でさらに難易度が上がっているのかもしれない。これからモロッコを目指そうとするアルコール党の方のご健闘を祈ってやみません。

ちなみに、ワインづくりは古代ローマ時代まで遡るモロッコだが、イスラームの影響もあって 連綿と続いてきたわけではないようだ。20世紀初頭のフランス植民地時代に持ち込まれた技術すら一時は廃れた。ムスリムにアルコールを売ることは法律で禁じられているこの国で、輸出や観光客を念頭に外国からワインづくりのノウハウを取り入れたのは1990年代、ハッサン2世の時らしい。おかげでこんなに美味しいワインを味わうことができた。日本にいながらサイトで入手することもできる。ありがとう

海辺にそびえる大きなモスクを思い浮かべながら、心の中で叫ぶのだった

海辺にそびえる大きなモスクを思い浮かべながら、心の中で叫ぶのだった

おしまい

おしまい

こーいう時は背筋を伸ばしたほうがいいんだっけ、乗馬みたいに・・・って、やったことないけど

こーいう時は背筋を伸ばしたほうがいいんだっけ、乗馬みたいに・・・って、やったことないけど サラサラとした砂に足が埋まるけど、登山と同じ要領で、のぼりは前方に体重をかけると若干歩きやすくなる。ハイカットのスニーカーに3分の1ほど砂が入ったけど

サラサラとした砂に足が埋まるけど、登山と同じ要領で、のぼりは前方に体重をかけると若干歩きやすくなる。ハイカットのスニーカーに3分の1ほど砂が入ったけど

血眼になって探したメクネス、フェズでの日々が遠い昔のことのように思える。

血眼になって探したメクネス、フェズでの日々が遠い昔のことのように思える。

それにしても、ガイドブック情報の22時よりもかなり早い閉店である。ラマダーン中だから?

それにしても、ガイドブック情報の22時よりもかなり早い閉店である。ラマダーン中だから?

買う前にじっくり品物を確認しながら見抜けなかった自分の節穴加減に呆れつつ、ビールをちびちび飲むのに使っている。ちなみに、出国時にカサブランカの空港の土産店で同様のグラス5個セットを見かけた。形や模様を変えて何種類かあり、きちんとした箱入りで品質も問題なさそうだった。スークでの買い物は心配という方にオススメである。

買う前にじっくり品物を確認しながら見抜けなかった自分の節穴加減に呆れつつ、ビールをちびちび飲むのに使っている。ちなみに、出国時にカサブランカの空港の土産店で同様のグラス5個セットを見かけた。形や模様を変えて何種類かあり、きちんとした箱入りで品質も問題なさそうだった。スークでの買い物は心配という方にオススメである。

【ラマダーンとはイスラム暦の第9月であり、イスラム教徒はこの月に日の出から日没まで断食しなければならない。日没~日の出までは飲食できる。ちなみに、2013年のラマダーンは7月9日~8月7日】

【ラマダーンとはイスラム暦の第9月であり、イスラム教徒はこの月に日の出から日没まで断食しなければならない。日没~日の出までは飲食できる。ちなみに、2013年のラマダーンは7月9日~8月7日】

、こういうふうに入るんだよと警備員のωさんが実演してくれた。背もたれ、いいなぁ~

、こういうふうに入るんだよと警備員のωさんが実演してくれた。背もたれ、いいなぁ~

前夜に充電しなかったのが失敗だった・・・こうなっては、大好きなモザイクを撮れただけでも幸運だったと思い込むしかない。

前夜に充電しなかったのが失敗だった・・・こうなっては、大好きなモザイクを撮れただけでも幸運だったと思い込むしかない。

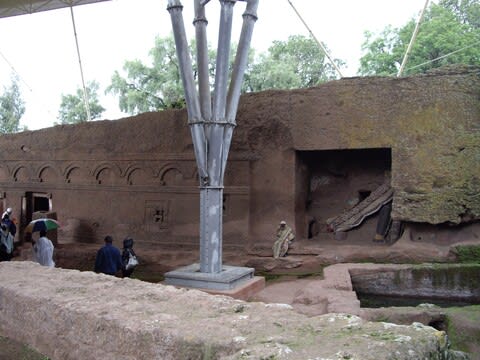

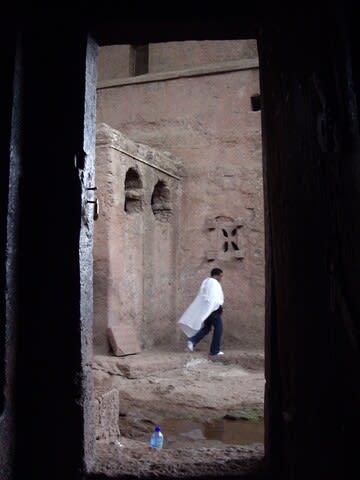

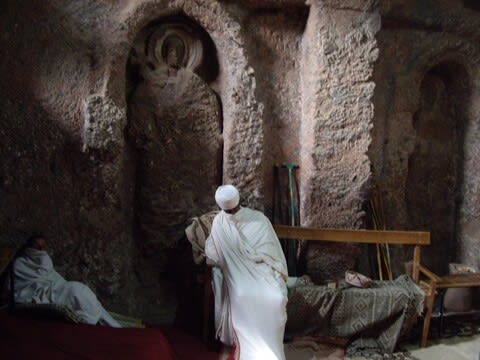

前々日のアクスム、前日のゴンダールともに一度も降られなかった。きっと予定通り飛行機は飛ぶだろう。・・・ということは、メケレに飛ぶ日だけたまたま運が悪かったのだろうか。いや、そう決めつけるのは短絡的すぎるのでは・・・暇に任せ、取りとめもない思考を巡らせるのだった

前々日のアクスム、前日のゴンダールともに一度も降られなかった。きっと予定通り飛行機は飛ぶだろう。・・・ということは、メケレに飛ぶ日だけたまたま運が悪かったのだろうか。いや、そう決めつけるのは短絡的すぎるのでは・・・暇に任せ、取りとめもない思考を巡らせるのだった

)

)

ポピュラーな銘柄なんだろうか。

ポピュラーな銘柄なんだろうか。

チキン胸肉にあわせて赤ワイン(トスカーナ)

チキン胸肉にあわせて赤ワイン(トスカーナ)

切望していたものではあったが、物価に比すればどうにも高い。前々日泊まったゲラルタのロッジ(夕朝食付)と小さいイコンが同額なんて

切望していたものではあったが、物価に比すればどうにも高い。前々日泊まったゲラルタのロッジ(夕朝食付)と小さいイコンが同額なんて