旅の第2弾です。

なお、下の地図中の①~②は旅の序盤で訪れた場所、➌~➍は中盤で訪れた場所です。また、後の下線部の数字にも対応しています。

3 アクスム (2012年7月30日)

まずは、その1から引き続くホテルの顛末から・・・

泊まった翌朝、夕食代と朝食代を請求された、案の定 その場では支払っておいて、ガイドのJさんに事情を説明してすぐに返金してもらった。次の日の朝には請求されなかったところをみると、案内されたホテルにはJさんの知り合いがいるのだろう。深く追及はしなかったけど。

その場では支払っておいて、ガイドのJさんに事情を説明してすぐに返金してもらった。次の日の朝には請求されなかったところをみると、案内されたホテルにはJさんの知り合いがいるのだろう。深く追及はしなかったけど。

予定通りのホテルに泊まっていたら、停電に遭うことはなかったかもしれない。面白い経験ができたから、ま、いいか

朝9時のピックアップだった。メケレから来たのかと尋ねたところ、ガイドJさんもドライバーIさんもアクスム在住と判明。

ということは、前夜遅かった今朝よりも、8時40分に間に合うようメケレに向かった前々日の方が大変だったのね・・・

地元の人なので、アクスムの説明にはかなり詳しい。エチオピアの口承伝説をまとめた『ケブラ・ナガスト』によると、3,000年前にアクスム王国は建国されたという【現在、王国の存在が実証できるのは紀元前1世紀まで下るが、ローマ帝国やビザンツ帝国と並んで栄えた王国の首都であったアクスムには史跡がたくさんある】。

オベリスクは国王の権力の象徴としてつくられ、盛時は大中小300を超えて林立していたという。

下の画像は市の中心にあるオベリスク公園。現在立っている中で最も高いのは23m。手前のは崩れ落ちており、高さ33m・重さ500tという。高層建築を模して、オベリスクには窓が彫られている。下の2つ目の画像を90度右に回転してごらんになると、窓に見えてきます

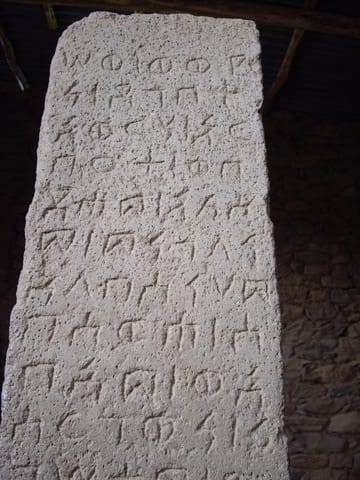

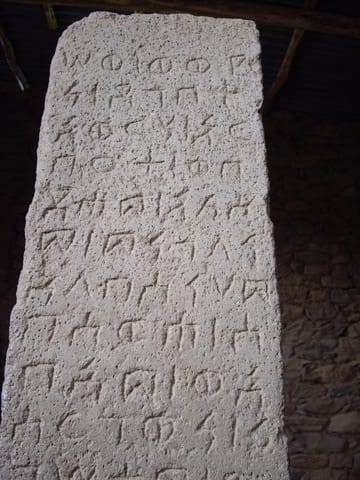

市の郊外へ向かい、エザナ王【4世紀、フルメンティウスによる布教を受け入れ、キリスト教を国教とした】の石碑へ。

なんてことのない道路の脇にひょいと立つ小屋の中に石碑が並んでいた。

4世紀、ヌビア(現スーダン)とイエメンまで領域を広げたエザナ王が戦勝を神に感謝してギリシャ語、ゲーズ語、サバナン語【3000年前から使われたが、現在は消滅】でつくらせたという。なお、この石碑を持ち出す者は予期せぬ死に遭うと碑文に記されており、過去にこの碑を移動しようとして不幸に見舞われた実例があるらしい。だから唐突な場所に出現するのね、納得至極

次はカレブ王【6世紀、アクスム王国の全盛期を築いたとされる】の地下墳墓を訪問。

かつては墳墓の上に神殿があったとされるが現在はなく、保存用の屋根が広がるばかり。

隙間なく組まれた石組み、6世紀の建造。

棺が納められている地下の空間には、十字架の浅い浮彫りがあった。

市内へ戻る道中、シバの女王の浴槽に寄った。想像力の乏しさゆえ、巨大なため池に見えてしまう自分

しかし、ここはエチオピア正教徒にとって重要なティムカットの祝祭では荘厳な儀式の舞台となる【ティムカットの祝祭= 神現祭、主の洗礼祭。イエス・キリストがヨハネによって洗礼をほどこされ、救世主として人々の前に現れたことを祝う】。

正午過ぎ、市内のレストランで昼食。選んだ野菜のペペロンチーノは美味しかった。

折りしもロンドン五輪のテレビ中継をしていて、日本人選手の予選情報もチラホラ耳に入った。

1時間後に迎えに来ると言っていたドライバーIさんとガイドJさんは、自宅に戻りランチして30分強で戻ってきた。プロだなぁ、拍手

午後は市の郊外を東へ進み、シバの女王の宮殿へ。

【シバとはソロモン王(B.C10世紀、イスラエル王国に在位)を訪ねた南方の王国の女王で、旧約聖書に登場する。どこにあった国と明記されていないため諸説あって、イエメン説が有力である。が、既出の『ケブラ・ナガスト』によれば、シバ=エチオピア人のマケダであり、シバがソロモンとの間に授かった男子メネリク1世によってエチオピアの歴史が始まるという】

のどかな田園風景の中に現れる宮殿跡。

各部屋が整然と区画されている。

美しい石積み。

石垣のそばにそびえる木。直立する細サボテン状の枝ぶりが珍しくて撮った【後で調べたら、ユーフォルビア・インゲンスというトウダイグサ科の多肉植物らしい】。

こちらはイヌフグリに似ているけど、違う植物なんだろーな・・・

ガイドのJさんのススメで、マーケットに行ってみた。スパイス問屋ではコショウのほか、シナモンなども売っていた。そして長粒米の左には、弓なりのショートパスタが平然と並んでいる。エチオピアでパスタ料理はポピュラーなんだなぁ・・・恐るべし、食の定着 たとえ宗主国は憎くても、美味しい食べ物は受容され生き残っていくのね。

たとえ宗主国は憎くても、美味しい食べ物は受容され生き残っていくのね。

プラスチック製品を掲げる市場の一角で長縄に興じる女児たちを眺めつつ、ショール屋を冷やかす。

二重ガーゼになっていることを初めて知った。女性だけが着用する旨、ガイドのJさんが教えてくれた。

そうこうしていると、東洋人が珍しいのだろう、通り過ぎる自分に子どもたちが"Hello!”と声をかけ、時には手のひらを開いて見せてくれる(ジャンケンの「パー」のようなこの仕草、たぶん親愛の表現だろう)。観光地アクスムでは物売りの子供達にもいっぱい出会ったけど、思うに3歳くらいまでは無邪気、汚れを知らない瞳。彼らに“ハロー”と返しつつ、心が温まっていく 他国でスレた物売りを幾度も経験している身からすると、一度断わったらしつこくしない物売りはありがたかった。

他国でスレた物売りを幾度も経験している身からすると、一度断わったらしつこくしない物売りはありがたかった。

こちらもマーケット付近。場所によって舗装されていたり、そうでなかったり。

明日の国内線のリコンフォームを待つ間、ガイドのJさんと雑談。お決まりの「子どもはいるか」「結婚しているか」と聞かれたので、もちろん質問返ししてやった

すると、年齢不詳だったJさんは同い年と判明。てっきり結婚しているものと思ったら、独身だった。曰く、昔はともかくとして現在のエチオピアでは平均結婚年齢が女性20~30歳、男性30~40歳なんだそうだ。「あなたは平均的。私は平均からはずれてるね」な~んてジョークを飛ばし笑いを取れるほど、2日半経つうちにずいぶん親しくなれた気がする。

最後は、シオンの聖マリア教会へ。アクスムを聖都たらしめている最も重要な場所だ。

【先ほどのシバの女王の話には続きがある。女王の子メネリク1世は成長して父のソロモンに会いにエルサレムへ行く。そして、神殿にあった聖櫃(モーセがシナイ山で神から授かった十戒を記した石板を収める箱。エチオピアではタボットという。英語ではアーク)をエチオピアへ持ち帰ったという。その聖櫃を収めるのがアクスムのこの教会とされる】

当初の教会は後世失われており、現存するのは17世紀にファシリダス王が建てたもの(下の画像で城壁のように見える建物)。かつてはここに聖櫃が安置されていたが、現在は下の画像で手前の小聖堂に祀られている。限られた聖職者によって厳重に管理されており、聖櫃が人目に触れるのは年に1度のティムカットの祝祭のみ。厳粛な空気が漂っていておいそれと近寄れなかったため、遠景でご容赦ください。

こちらは、新しいシオンの聖マリア教会【女性も礼拝できるようにと、先の教会の隣に皇帝ハイレ・セラシエが1960年代に建立】。

内部は円形で、広々としている。正面が祭壇。

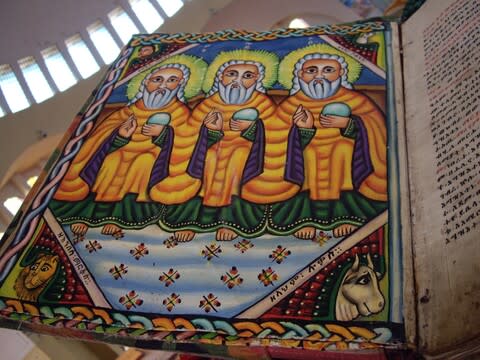

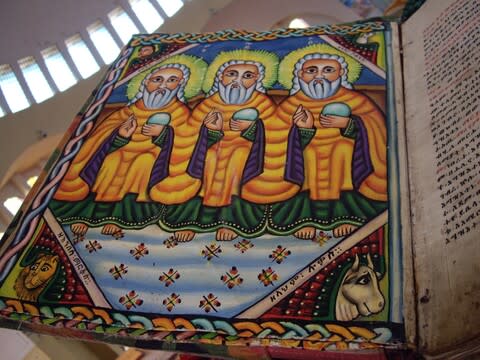

こちらの聖書、数百年前に植物や卵をインクにして羊皮紙に書かれたという。とても色鮮やかでビックリ

ケベロという太鼓【エチオピア正教の礼拝で使用する。他にも鈴(シストルム)や杖(スティック)を使い、音を奏でながら踊るそのスタイルはカトリックの礼拝とは大きく異なる。

旅立つ前に読んだ本の著者はそのルーツを旧約聖書「サムエル記」のダヴィデの記述にさかのぼっていた。曰く、本来ユダヤ教の要であるはずの十戒(を収める聖櫃)を擁することを誇りに思うがゆえに、エチオピア正教はキリスト教でありながらユダヤ教の要素を残しているのだと】。

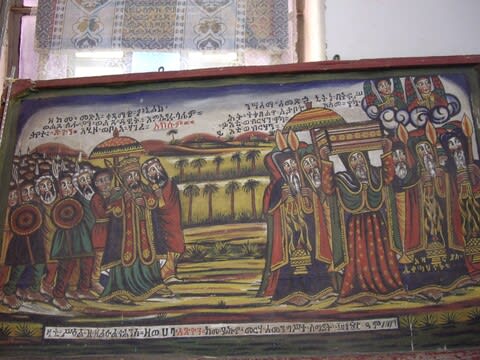

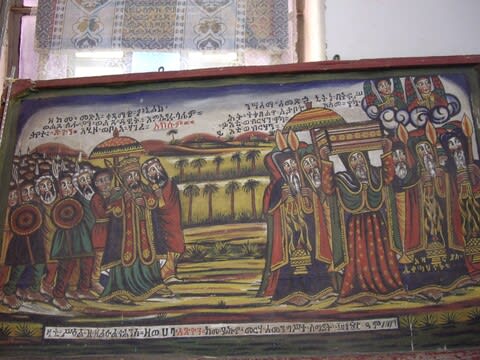

祭壇の周辺に飾られていた様々な絵のひとつ。真ん中よりやや右の天蓋の下で掲げられている長方形が聖櫃である。先述したティムカットの祝祭では、このような聖職者の行列がシオンの聖マリア教会を出てシバの女王の浴槽まで運ばれ、天幕で一夜を過ごした後に教会へ帰還する。

教会に隣接する国立博物館にも行った。十字架に施された線状のキリスト教モチーフ彫刻にテンション上がりまくり

理屈抜きに可愛い

理屈抜きに可愛い もちろん撮影は禁止、せめて収蔵品をまとめた図版でもと思ったが、これもナシ

もちろん撮影は禁止、せめて収蔵品をまとめた図版でもと思ったが、これもナシ ガイドJさんが言うには、スペースが狭すぎて収蔵品の多くをしまっている状態なので、2年後を目指して新館を建築中らしい。

ガイドJさんが言うには、スペースが狭すぎて収蔵品の多くをしまっている状態なので、2年後を目指して新館を建築中らしい。

貼ってあった言語の発音表が目に留まった。エチオピアは70以上の多言語国家なのだが、アムハラ語【セム語族だが、土着のクシ語の影響が強い。エチオピア中南部で用いられ、最大の母語人口(900万人以上)を持つ。公用語のひとつ】とティグリニャ語【セム語族。アクスムを含むエチオピア北部で用いられる】は母音が共通で、1つの子音に7つの音があるそうだ。ガイドJさんが発音するのを聞くうち、"マミムメモ”、“サシスセソ”と聞こえた。気のせいだろうと思いつつ念のためアンコールしたら、Jさんから発せられる音はやはり同じように聞こえた。イマイチ耳に自信がないので喧伝できないけど、これが偶然の一致だとしたらすごいなぁ

ホテルへ戻る前に、たっての希望で土産物屋に寄ってもらった。木製のイコンはアディスアベバよりもアクスムで入手せよ、とガイドブックに書いてあったので。

レスラーみたいな体格の店主曰く、15cmくらいのが35ドル、小さいのが20ドルとな。ブルじゃなくてドル 切望していたものではあったが、物価に比すればどうにも高い。前々日泊まったゲラルタのロッジ(夕朝食付)と小さいイコンが同額なんて

切望していたものではあったが、物価に比すればどうにも高い。前々日泊まったゲラルタのロッジ(夕朝食付)と小さいイコンが同額なんて

5ドル値下げ交渉を試みたが、外見同様手強い店主にあえなく撃沈

買っときゃよかったと後悔したくない、って顔に出てたんだろーなぁ私

買っときゃよかったと後悔したくない、って顔に出てたんだろーなぁ私

はるばる連れ帰った小さいイコンがこれ。縦8cm×横5.5cm、厚さ2cm。

両側とも開くようになっていて、左に蓋を開くと三位一体(三賢人)とゲーズ語が描かれている。

右に開くと、聖母子と聖ゲオルギウス【竜を退治し生贄となる娘を救ったとされ、白馬にまたがる姿で表されることが多い。ジョージアを中心に東方キリスト教では人気のある画題らしく、エチオピアでもよく見かけた】。

夕食はホテルにて。10cm前後の小さな串焼き盛りをチョイス。付け合わせの緑の野菜が嬉しい

3・4 アクスム ⇒ゴンダール (2012年7月31日)

この日はゴンダールに発つため、空港までドライバーのIさんとガイドのJさんに送ってもらった。この旅では各地のガイドさん・ドライバーさんにお世話になったけど、3日間過ごした彼らとの時間が最も長かった。ホテルの一件さえなければなぁ~ もっと名残惜しい別れになっていた気がする

ラリベラを経由した飛行機は機内待機の時間がかなりあり、ゴンダールに着いたのは12時半だった。

ガイドのH君とドライバーさんとは空港ですんなり合流できて、まずホテルにチェックインした。昼食はホテルでとるかと聞かれたが、どうせ夕食はホテルになるので他がいいと希望したところ、町の中心部にある別のホテルのレストランへ案内された。下の写真はそこから見下ろした街の様子。アディスアベバとラリベラに次ぐ第3の都市とガイドのH君から説明を受けたが、車窓から見た感じでは下町っぽさが漂う。馬車がわりと現役で街中を闊歩しているし、アジアでもよく見かけるオート小型車がたくさん行き交う。例えるなら、奈良のような雰囲気というべきか。

昼食はカルボナーラをチョイス。クリーム系のパスタも実に美味しかった

さらに、食後には運命の出会いが待っていた。何気なく覗いたホテルの売店に、アブナ・イエマタ教会の絵ハガキがあったのだ

教会近郊、宿泊したゲラルタにもアクスムにも売っていなかったから、すっかりあきらめていたのに。なぜこんな離れた町に置いてあるんだろう 同じティグレ州のはずではあるけど・・・興奮した頭でゴチャゴチャ考えつつ、友人への投函用に何枚か買い込むのだった

同じティグレ州のはずではあるけど・・・興奮した頭でゴチャゴチャ考えつつ、友人への投函用に何枚か買い込むのだった

昼食後、この都市を古都たらしめているゴンダール城へ【世界遺産登録名は「ファジル・ゲビ、ゴンダールの遺跡群」。17世紀前半、ファシリダス王がゴルゴラからこの地への遷都を決行し、19世紀後半までの200年余り首都として栄えた。遷都の理由はイスラーム勢力の侵攻、カトリック勢力の強大化、マラリアの蔓延防止など諸説ある。ゴンダール王朝の王たちは先代の宮殿を使用せず、各々が新たに建てたため、6つの城といくつかの城門が残っている。建築様式はポルトガル、イスラム、バロックが混交】。

まずは最も壮麗なファシリダス王の城。1941年、イギリス軍の爆撃により破壊されたものが多いなか、この城は被害を免れ原形をとどめているという。

最上階は王の寝室、3階相当部のバルコニーは王が演説するために設けられたらしい。

内部はこんな感じ。床が板張りなのが印象的だった。

壁の浅彫り・・・このあたりがイスラムの影響といわれる所以だろうか。

ファシリダス王の城とイヤス王の城の間にあるプール、深さ5m。

こちらがイヤス王の城。それにしても・・・行き交う黒人を見てアフリカとかろうじて認識するものの、建物だけだったらどこの国か判断つかない気がする。

この遺跡群の存在を初めて知った欧米人はこれらを「不思議の城」と呼んだ。他のアフリカ諸国には見られない類の建築物が独特の雰囲気を醸し出している。エチオピア正教も然り・・・標高平均2,300m超の高原という地形により周囲の国々と隔絶され、独自の歴史を歩んできたエチオピアの孤高性を象徴しているようだ。

内部に残るアーチ状の天井は、戦後に修復されたもの(オリジナルは件の爆撃で失われた)。

城門の左にあるのは、ヨハンネスⅠ世(ファシリダス王の子)が建てた図書館。エチオピアの建国神話『ケブラ・ナガスト』はここで発見された。

たぶん20代と思われるガイドのH君は、とても綺麗な英語を話す。スピードもアクスムのガイドJさんより2倍くらい速い。旅立つ前に読んだ本のおかげで、拾った単語の意味をつなぎ合わせ理解にこぎつけた。お城の説明の合間に、ビヨ〇セはアディスアベバ出身とか、かのムーン・ウォークの動きはゴンダールのダンスが起源、など印象深いエピソードも教えてくれた。

そして歩くのも速く、点在するお城を縦横無尽にサクサクまわった。

次に、ファシリダス王のプールへ向かった(お城から数百mの距離)。かつてはゴンダールの入口にあたり、町に入る者は全員ここでエチオピア正教の洗礼を受けなければならなかったという。プールを囲む石垣には大木の根が何層にも絡んでいた。前を行くはガイドのH君。

アクスムと同様に、ゴンダールでもティムカット祭を盛大に祝うらしい。祭りの前日、ゴンダール中の教会に祀られている聖櫃(タボット、アーク)がこのプール脇に集められる【既に述べたとおり、エルサレムから持ち込まれた聖櫃はアクスムにある聖シオンのマリア教会に安置されているが、エチオピア正教の教会はすべからくそのレプリカを至聖所に祀っている。他の宗派には見られないこの風習はエチオピア正教がいかに聖櫃を重視しているかの証左であり、独自色を強く感じさせる】。聖櫃のそばで人々は夜を徹して祈りを捧げ、翌朝 司祭が祈りながら十字架をプールに浸して水を清めた後、浮かべた小舟を子どもたちが奪いあう儀式が行われ、最後には大人もプールに入る。儀式の後に水は抜かれてしまうので、水のないプールを前に想像をたくましくする自分であった

途中の草むらで見かけた紫色の花。

ゴンダール観光の最後は、デブレ・ベルハン・セラシエ教会【17世紀、イヤス王が建立。19世紀の南スーダンとの争いでゴンダール中の聖堂が壊滅的な打撃を受けたなか、唯一被害を免れた】。下の写真は教会の入口。

教会の外観はこんな感じ。

遠目に石造りねと思ったら、下から屋根を仰いでビックリ

植物で葺かれた屋根を、細かな木材が支えているのだ。

植物で葺かれた屋根を、細かな木材が支えているのだ。

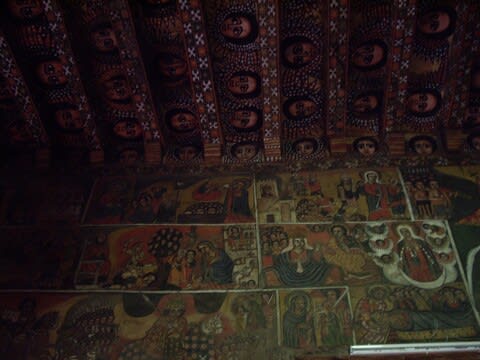

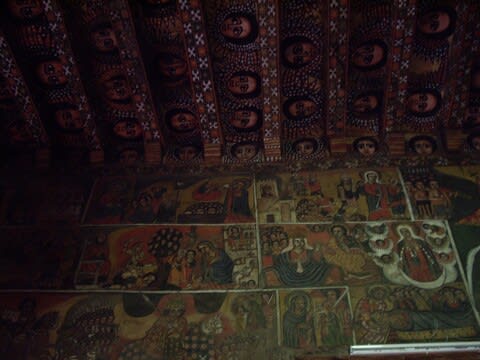

内部は灯りに乏しく、後から見返したら薄暗すぎて判別できない画像だらけ その中でもマシなものをご覧あれ。

その中でもマシなものをご覧あれ。

正面には至聖所につながる2つの入口。が、カーテンで遮られて聖職者以外は入れない。壁には三位一体と、その下に十字架にかけられたイエスが描かれている。

なんといっても、この教会で有名なのは天井を埋め尽くすエチオピア式の天使 【身体がなく顔の横に翼だけ持つ天使は、聖ヨハネを象徴する。イエスに洗礼を授けたヨハネに恋したサロメは、養父ヘロデ王にヨハネの首を所望した。聖ヨハネは首を切られた後も50日間にわたり首だけ飛んで行って布教したという伝説がある】。

【身体がなく顔の横に翼だけ持つ天使は、聖ヨハネを象徴する。イエスに洗礼を授けたヨハネに恋したサロメは、養父ヘロデ王にヨハネの首を所望した。聖ヨハネは首を切られた後も50日間にわたり首だけ飛んで行って布教したという伝説がある】。

なお、描かれた80体すべて顔だちが異なるらしい。

空白を嫌うかのように見渡すかぎり広がる壁画は創建当初の色彩を今に伝えるという。

風貌からてっきり聖ヨハネと思ったら、エチオピアの聖人アブナ・タクライマノットなんだそうだ。動物の表情もコミカル。この辺、とめどないオリジナリティーがあって面白いなぁ、やっぱり

木の皮に描かれた聖母子。俗に「エチオピアのモナ・リザ」と言われるらしい。

ガイドのH君はとてもカラリとしていて一見ビジネスライクなんだけど、やっぱり人柄はいいんだよなぁ~

自分の英語はどうかと聞かれたので、すっごく良いよ、説明も分かりやすいと言ったら素直に喜んでいた。なお、大学に日本人の先生が1年間いたそうで、「こんにちは」「ありがとう」「さようなら」を知っていた。

逆に知っているアムハラ語をたずねられたので、“テナ・イストゥリヌ” =「こんにちは」と初めて使ってみたら、ドライバーさんまでウケていた そして、「さよなら」を教えてもらった。相手が男性なら“テナ・ドゥヌ”、女性なら“テナ・ドゥニ” なんだって。さっそく明日、お別れの時に使ってみよう。やっぱり言葉はカタコトでも使うといいなぁ。心の距離がぐっと縮まる

そして、「さよなら」を教えてもらった。相手が男性なら“テナ・ドゥヌ”、女性なら“テナ・ドゥニ” なんだって。さっそく明日、お別れの時に使ってみよう。やっぱり言葉はカタコトでも使うといいなぁ。心の距離がぐっと縮まる

ホテルに戻ったら、ベルボーイに日本語で「こんにちは」と声をかけられた。そして、朝の挨拶と夜の挨拶を教えてほしいと請われた。日本からの客が来ることが多いのだろうか。

ちなみに、街中ではいつものごとく中国人と間違われた私。建設関係で中国人がたくさん滞在しているそうだ(使っているクレーンはコ〇ツやミツ〇シだったけど)。

たしかに、昼食をとったレストランとファシリダス王のプールで中国人とすれ違った。久々に東洋人を見かけた・・・この5日間、日本人には会っていない。

高台にあるホテルから、エチオピア第3の都市を見晴らすことができた。

先ほど訪れたゴンダール城も視界に入る。

夕食はホテルのレストランにて。恐縮ながら、allピンボケの画像を載せる。

赤ワインは飲みやすかった。エチケットが牧歌的で可愛い

メインの肉料理に、たっぷり添えられている野菜が嬉しい

★ 中締め ★

旅の最後は、地中に掘られた岩窟教会で名高いラリベラを訪れた後、アディスアベバに戻ります。

お楽しみに~

なお、下の地図中の①~②は旅の序盤で訪れた場所、➌~➍は中盤で訪れた場所です。また、後の下線部の数字にも対応しています。

3 アクスム (2012年7月30日)

まずは、その1から引き続くホテルの顛末から・・・

泊まった翌朝、夕食代と朝食代を請求された、案の定

その場では支払っておいて、ガイドのJさんに事情を説明してすぐに返金してもらった。次の日の朝には請求されなかったところをみると、案内されたホテルにはJさんの知り合いがいるのだろう。深く追及はしなかったけど。

その場では支払っておいて、ガイドのJさんに事情を説明してすぐに返金してもらった。次の日の朝には請求されなかったところをみると、案内されたホテルにはJさんの知り合いがいるのだろう。深く追及はしなかったけど。予定通りのホテルに泊まっていたら、停電に遭うことはなかったかもしれない。面白い経験ができたから、ま、いいか

朝9時のピックアップだった。メケレから来たのかと尋ねたところ、ガイドJさんもドライバーIさんもアクスム在住と判明。

ということは、前夜遅かった今朝よりも、8時40分に間に合うようメケレに向かった前々日の方が大変だったのね・・・

地元の人なので、アクスムの説明にはかなり詳しい。エチオピアの口承伝説をまとめた『ケブラ・ナガスト』によると、3,000年前にアクスム王国は建国されたという【現在、王国の存在が実証できるのは紀元前1世紀まで下るが、ローマ帝国やビザンツ帝国と並んで栄えた王国の首都であったアクスムには史跡がたくさんある】。

オベリスクは国王の権力の象徴としてつくられ、盛時は大中小300を超えて林立していたという。

下の画像は市の中心にあるオベリスク公園。現在立っている中で最も高いのは23m。手前のは崩れ落ちており、高さ33m・重さ500tという。高層建築を模して、オベリスクには窓が彫られている。下の2つ目の画像を90度右に回転してごらんになると、窓に見えてきます

市の郊外へ向かい、エザナ王【4世紀、フルメンティウスによる布教を受け入れ、キリスト教を国教とした】の石碑へ。

なんてことのない道路の脇にひょいと立つ小屋の中に石碑が並んでいた。

4世紀、ヌビア(現スーダン)とイエメンまで領域を広げたエザナ王が戦勝を神に感謝してギリシャ語、ゲーズ語、サバナン語【3000年前から使われたが、現在は消滅】でつくらせたという。なお、この石碑を持ち出す者は予期せぬ死に遭うと碑文に記されており、過去にこの碑を移動しようとして不幸に見舞われた実例があるらしい。だから唐突な場所に出現するのね、納得至極

次はカレブ王【6世紀、アクスム王国の全盛期を築いたとされる】の地下墳墓を訪問。

かつては墳墓の上に神殿があったとされるが現在はなく、保存用の屋根が広がるばかり。

隙間なく組まれた石組み、6世紀の建造。

棺が納められている地下の空間には、十字架の浅い浮彫りがあった。

市内へ戻る道中、シバの女王の浴槽に寄った。想像力の乏しさゆえ、巨大なため池に見えてしまう自分

しかし、ここはエチオピア正教徒にとって重要なティムカットの祝祭では荘厳な儀式の舞台となる【ティムカットの祝祭= 神現祭、主の洗礼祭。イエス・キリストがヨハネによって洗礼をほどこされ、救世主として人々の前に現れたことを祝う】。

正午過ぎ、市内のレストランで昼食。選んだ野菜のペペロンチーノは美味しかった。

折りしもロンドン五輪のテレビ中継をしていて、日本人選手の予選情報もチラホラ耳に入った。

1時間後に迎えに来ると言っていたドライバーIさんとガイドJさんは、自宅に戻りランチして30分強で戻ってきた。プロだなぁ、拍手

午後は市の郊外を東へ進み、シバの女王の宮殿へ。

【シバとはソロモン王(B.C10世紀、イスラエル王国に在位)を訪ねた南方の王国の女王で、旧約聖書に登場する。どこにあった国と明記されていないため諸説あって、イエメン説が有力である。が、既出の『ケブラ・ナガスト』によれば、シバ=エチオピア人のマケダであり、シバがソロモンとの間に授かった男子メネリク1世によってエチオピアの歴史が始まるという】

のどかな田園風景の中に現れる宮殿跡。

各部屋が整然と区画されている。

美しい石積み。

石垣のそばにそびえる木。直立する細サボテン状の枝ぶりが珍しくて撮った【後で調べたら、ユーフォルビア・インゲンスというトウダイグサ科の多肉植物らしい】。

こちらはイヌフグリに似ているけど、違う植物なんだろーな・・・

ガイドのJさんのススメで、マーケットに行ってみた。スパイス問屋ではコショウのほか、シナモンなども売っていた。そして長粒米の左には、弓なりのショートパスタが平然と並んでいる。エチオピアでパスタ料理はポピュラーなんだなぁ・・・恐るべし、食の定着

たとえ宗主国は憎くても、美味しい食べ物は受容され生き残っていくのね。

たとえ宗主国は憎くても、美味しい食べ物は受容され生き残っていくのね。

プラスチック製品を掲げる市場の一角で長縄に興じる女児たちを眺めつつ、ショール屋を冷やかす。

二重ガーゼになっていることを初めて知った。女性だけが着用する旨、ガイドのJさんが教えてくれた。

そうこうしていると、東洋人が珍しいのだろう、通り過ぎる自分に子どもたちが"Hello!”と声をかけ、時には手のひらを開いて見せてくれる(ジャンケンの「パー」のようなこの仕草、たぶん親愛の表現だろう)。観光地アクスムでは物売りの子供達にもいっぱい出会ったけど、思うに3歳くらいまでは無邪気、汚れを知らない瞳。彼らに“ハロー”と返しつつ、心が温まっていく

他国でスレた物売りを幾度も経験している身からすると、一度断わったらしつこくしない物売りはありがたかった。

他国でスレた物売りを幾度も経験している身からすると、一度断わったらしつこくしない物売りはありがたかった。こちらもマーケット付近。場所によって舗装されていたり、そうでなかったり。

明日の国内線のリコンフォームを待つ間、ガイドのJさんと雑談。お決まりの「子どもはいるか」「結婚しているか」と聞かれたので、もちろん質問返ししてやった

すると、年齢不詳だったJさんは同い年と判明。てっきり結婚しているものと思ったら、独身だった。曰く、昔はともかくとして現在のエチオピアでは平均結婚年齢が女性20~30歳、男性30~40歳なんだそうだ。「あなたは平均的。私は平均からはずれてるね」な~んてジョークを飛ばし笑いを取れるほど、2日半経つうちにずいぶん親しくなれた気がする。

最後は、シオンの聖マリア教会へ。アクスムを聖都たらしめている最も重要な場所だ。

【先ほどのシバの女王の話には続きがある。女王の子メネリク1世は成長して父のソロモンに会いにエルサレムへ行く。そして、神殿にあった聖櫃(モーセがシナイ山で神から授かった十戒を記した石板を収める箱。エチオピアではタボットという。英語ではアーク)をエチオピアへ持ち帰ったという。その聖櫃を収めるのがアクスムのこの教会とされる】

当初の教会は後世失われており、現存するのは17世紀にファシリダス王が建てたもの(下の画像で城壁のように見える建物)。かつてはここに聖櫃が安置されていたが、現在は下の画像で手前の小聖堂に祀られている。限られた聖職者によって厳重に管理されており、聖櫃が人目に触れるのは年に1度のティムカットの祝祭のみ。厳粛な空気が漂っていておいそれと近寄れなかったため、遠景でご容赦ください。

こちらは、新しいシオンの聖マリア教会【女性も礼拝できるようにと、先の教会の隣に皇帝ハイレ・セラシエが1960年代に建立】。

内部は円形で、広々としている。正面が祭壇。

こちらの聖書、数百年前に植物や卵をインクにして羊皮紙に書かれたという。とても色鮮やかでビックリ

ケベロという太鼓【エチオピア正教の礼拝で使用する。他にも鈴(シストルム)や杖(スティック)を使い、音を奏でながら踊るそのスタイルはカトリックの礼拝とは大きく異なる。

旅立つ前に読んだ本の著者はそのルーツを旧約聖書「サムエル記」のダヴィデの記述にさかのぼっていた。曰く、本来ユダヤ教の要であるはずの十戒(を収める聖櫃)を擁することを誇りに思うがゆえに、エチオピア正教はキリスト教でありながらユダヤ教の要素を残しているのだと】。

祭壇の周辺に飾られていた様々な絵のひとつ。真ん中よりやや右の天蓋の下で掲げられている長方形が聖櫃である。先述したティムカットの祝祭では、このような聖職者の行列がシオンの聖マリア教会を出てシバの女王の浴槽まで運ばれ、天幕で一夜を過ごした後に教会へ帰還する。

教会に隣接する国立博物館にも行った。十字架に施された線状のキリスト教モチーフ彫刻にテンション上がりまくり

理屈抜きに可愛い

理屈抜きに可愛い もちろん撮影は禁止、せめて収蔵品をまとめた図版でもと思ったが、これもナシ

もちろん撮影は禁止、せめて収蔵品をまとめた図版でもと思ったが、これもナシ ガイドJさんが言うには、スペースが狭すぎて収蔵品の多くをしまっている状態なので、2年後を目指して新館を建築中らしい。

ガイドJさんが言うには、スペースが狭すぎて収蔵品の多くをしまっている状態なので、2年後を目指して新館を建築中らしい。貼ってあった言語の発音表が目に留まった。エチオピアは70以上の多言語国家なのだが、アムハラ語【セム語族だが、土着のクシ語の影響が強い。エチオピア中南部で用いられ、最大の母語人口(900万人以上)を持つ。公用語のひとつ】とティグリニャ語【セム語族。アクスムを含むエチオピア北部で用いられる】は母音が共通で、1つの子音に7つの音があるそうだ。ガイドJさんが発音するのを聞くうち、"マミムメモ”、“サシスセソ”と聞こえた。気のせいだろうと思いつつ念のためアンコールしたら、Jさんから発せられる音はやはり同じように聞こえた。イマイチ耳に自信がないので喧伝できないけど、これが偶然の一致だとしたらすごいなぁ

ホテルへ戻る前に、たっての希望で土産物屋に寄ってもらった。木製のイコンはアディスアベバよりもアクスムで入手せよ、とガイドブックに書いてあったので。

レスラーみたいな体格の店主曰く、15cmくらいのが35ドル、小さいのが20ドルとな。ブルじゃなくてドル

切望していたものではあったが、物価に比すればどうにも高い。前々日泊まったゲラルタのロッジ(夕朝食付)と小さいイコンが同額なんて

切望していたものではあったが、物価に比すればどうにも高い。前々日泊まったゲラルタのロッジ(夕朝食付)と小さいイコンが同額なんて

5ドル値下げ交渉を試みたが、外見同様手強い店主にあえなく撃沈

買っときゃよかったと後悔したくない、って顔に出てたんだろーなぁ私

買っときゃよかったと後悔したくない、って顔に出てたんだろーなぁ私

はるばる連れ帰った小さいイコンがこれ。縦8cm×横5.5cm、厚さ2cm。

両側とも開くようになっていて、左に蓋を開くと三位一体(三賢人)とゲーズ語が描かれている。

右に開くと、聖母子と聖ゲオルギウス【竜を退治し生贄となる娘を救ったとされ、白馬にまたがる姿で表されることが多い。ジョージアを中心に東方キリスト教では人気のある画題らしく、エチオピアでもよく見かけた】。

夕食はホテルにて。10cm前後の小さな串焼き盛りをチョイス。付け合わせの緑の野菜が嬉しい

3・4 アクスム ⇒ゴンダール (2012年7月31日)

この日はゴンダールに発つため、空港までドライバーのIさんとガイドのJさんに送ってもらった。この旅では各地のガイドさん・ドライバーさんにお世話になったけど、3日間過ごした彼らとの時間が最も長かった。ホテルの一件さえなければなぁ~ もっと名残惜しい別れになっていた気がする

ラリベラを経由した飛行機は機内待機の時間がかなりあり、ゴンダールに着いたのは12時半だった。

ガイドのH君とドライバーさんとは空港ですんなり合流できて、まずホテルにチェックインした。昼食はホテルでとるかと聞かれたが、どうせ夕食はホテルになるので他がいいと希望したところ、町の中心部にある別のホテルのレストランへ案内された。下の写真はそこから見下ろした街の様子。アディスアベバとラリベラに次ぐ第3の都市とガイドのH君から説明を受けたが、車窓から見た感じでは下町っぽさが漂う。馬車がわりと現役で街中を闊歩しているし、アジアでもよく見かけるオート小型車がたくさん行き交う。例えるなら、奈良のような雰囲気というべきか。

昼食はカルボナーラをチョイス。クリーム系のパスタも実に美味しかった

さらに、食後には運命の出会いが待っていた。何気なく覗いたホテルの売店に、アブナ・イエマタ教会の絵ハガキがあったのだ

教会近郊、宿泊したゲラルタにもアクスムにも売っていなかったから、すっかりあきらめていたのに。なぜこんな離れた町に置いてあるんだろう

同じティグレ州のはずではあるけど・・・興奮した頭でゴチャゴチャ考えつつ、友人への投函用に何枚か買い込むのだった

同じティグレ州のはずではあるけど・・・興奮した頭でゴチャゴチャ考えつつ、友人への投函用に何枚か買い込むのだった

昼食後、この都市を古都たらしめているゴンダール城へ【世界遺産登録名は「ファジル・ゲビ、ゴンダールの遺跡群」。17世紀前半、ファシリダス王がゴルゴラからこの地への遷都を決行し、19世紀後半までの200年余り首都として栄えた。遷都の理由はイスラーム勢力の侵攻、カトリック勢力の強大化、マラリアの蔓延防止など諸説ある。ゴンダール王朝の王たちは先代の宮殿を使用せず、各々が新たに建てたため、6つの城といくつかの城門が残っている。建築様式はポルトガル、イスラム、バロックが混交】。

まずは最も壮麗なファシリダス王の城。1941年、イギリス軍の爆撃により破壊されたものが多いなか、この城は被害を免れ原形をとどめているという。

最上階は王の寝室、3階相当部のバルコニーは王が演説するために設けられたらしい。

内部はこんな感じ。床が板張りなのが印象的だった。

壁の浅彫り・・・このあたりがイスラムの影響といわれる所以だろうか。

ファシリダス王の城とイヤス王の城の間にあるプール、深さ5m。

こちらがイヤス王の城。それにしても・・・行き交う黒人を見てアフリカとかろうじて認識するものの、建物だけだったらどこの国か判断つかない気がする。

この遺跡群の存在を初めて知った欧米人はこれらを「不思議の城」と呼んだ。他のアフリカ諸国には見られない類の建築物が独特の雰囲気を醸し出している。エチオピア正教も然り・・・標高平均2,300m超の高原という地形により周囲の国々と隔絶され、独自の歴史を歩んできたエチオピアの孤高性を象徴しているようだ。

内部に残るアーチ状の天井は、戦後に修復されたもの(オリジナルは件の爆撃で失われた)。

城門の左にあるのは、ヨハンネスⅠ世(ファシリダス王の子)が建てた図書館。エチオピアの建国神話『ケブラ・ナガスト』はここで発見された。

たぶん20代と思われるガイドのH君は、とても綺麗な英語を話す。スピードもアクスムのガイドJさんより2倍くらい速い。旅立つ前に読んだ本のおかげで、拾った単語の意味をつなぎ合わせ理解にこぎつけた。お城の説明の合間に、ビヨ〇セはアディスアベバ出身とか、かのムーン・ウォークの動きはゴンダールのダンスが起源、など印象深いエピソードも教えてくれた。

そして歩くのも速く、点在するお城を縦横無尽にサクサクまわった。

次に、ファシリダス王のプールへ向かった(お城から数百mの距離)。かつてはゴンダールの入口にあたり、町に入る者は全員ここでエチオピア正教の洗礼を受けなければならなかったという。プールを囲む石垣には大木の根が何層にも絡んでいた。前を行くはガイドのH君。

アクスムと同様に、ゴンダールでもティムカット祭を盛大に祝うらしい。祭りの前日、ゴンダール中の教会に祀られている聖櫃(タボット、アーク)がこのプール脇に集められる【既に述べたとおり、エルサレムから持ち込まれた聖櫃はアクスムにある聖シオンのマリア教会に安置されているが、エチオピア正教の教会はすべからくそのレプリカを至聖所に祀っている。他の宗派には見られないこの風習はエチオピア正教がいかに聖櫃を重視しているかの証左であり、独自色を強く感じさせる】。聖櫃のそばで人々は夜を徹して祈りを捧げ、翌朝 司祭が祈りながら十字架をプールに浸して水を清めた後、浮かべた小舟を子どもたちが奪いあう儀式が行われ、最後には大人もプールに入る。儀式の後に水は抜かれてしまうので、水のないプールを前に想像をたくましくする自分であった

途中の草むらで見かけた紫色の花。

ゴンダール観光の最後は、デブレ・ベルハン・セラシエ教会【17世紀、イヤス王が建立。19世紀の南スーダンとの争いでゴンダール中の聖堂が壊滅的な打撃を受けたなか、唯一被害を免れた】。下の写真は教会の入口。

教会の外観はこんな感じ。

遠目に石造りねと思ったら、下から屋根を仰いでビックリ

植物で葺かれた屋根を、細かな木材が支えているのだ。

植物で葺かれた屋根を、細かな木材が支えているのだ。

内部は灯りに乏しく、後から見返したら薄暗すぎて判別できない画像だらけ

その中でもマシなものをご覧あれ。

その中でもマシなものをご覧あれ。正面には至聖所につながる2つの入口。が、カーテンで遮られて聖職者以外は入れない。壁には三位一体と、その下に十字架にかけられたイエスが描かれている。

なんといっても、この教会で有名なのは天井を埋め尽くすエチオピア式の天使

【身体がなく顔の横に翼だけ持つ天使は、聖ヨハネを象徴する。イエスに洗礼を授けたヨハネに恋したサロメは、養父ヘロデ王にヨハネの首を所望した。聖ヨハネは首を切られた後も50日間にわたり首だけ飛んで行って布教したという伝説がある】。

【身体がなく顔の横に翼だけ持つ天使は、聖ヨハネを象徴する。イエスに洗礼を授けたヨハネに恋したサロメは、養父ヘロデ王にヨハネの首を所望した。聖ヨハネは首を切られた後も50日間にわたり首だけ飛んで行って布教したという伝説がある】。なお、描かれた80体すべて顔だちが異なるらしい。

空白を嫌うかのように見渡すかぎり広がる壁画は創建当初の色彩を今に伝えるという。

風貌からてっきり聖ヨハネと思ったら、エチオピアの聖人アブナ・タクライマノットなんだそうだ。動物の表情もコミカル。この辺、とめどないオリジナリティーがあって面白いなぁ、やっぱり

木の皮に描かれた聖母子。俗に「エチオピアのモナ・リザ」と言われるらしい。

ガイドのH君はとてもカラリとしていて一見ビジネスライクなんだけど、やっぱり人柄はいいんだよなぁ~

自分の英語はどうかと聞かれたので、すっごく良いよ、説明も分かりやすいと言ったら素直に喜んでいた。なお、大学に日本人の先生が1年間いたそうで、「こんにちは」「ありがとう」「さようなら」を知っていた。

逆に知っているアムハラ語をたずねられたので、“テナ・イストゥリヌ” =「こんにちは」と初めて使ってみたら、ドライバーさんまでウケていた

そして、「さよなら」を教えてもらった。相手が男性なら“テナ・ドゥヌ”、女性なら“テナ・ドゥニ” なんだって。さっそく明日、お別れの時に使ってみよう。やっぱり言葉はカタコトでも使うといいなぁ。心の距離がぐっと縮まる

そして、「さよなら」を教えてもらった。相手が男性なら“テナ・ドゥヌ”、女性なら“テナ・ドゥニ” なんだって。さっそく明日、お別れの時に使ってみよう。やっぱり言葉はカタコトでも使うといいなぁ。心の距離がぐっと縮まる

ホテルに戻ったら、ベルボーイに日本語で「こんにちは」と声をかけられた。そして、朝の挨拶と夜の挨拶を教えてほしいと請われた。日本からの客が来ることが多いのだろうか。

ちなみに、街中ではいつものごとく中国人と間違われた私。建設関係で中国人がたくさん滞在しているそうだ(使っているクレーンはコ〇ツやミツ〇シだったけど)。

たしかに、昼食をとったレストランとファシリダス王のプールで中国人とすれ違った。久々に東洋人を見かけた・・・この5日間、日本人には会っていない。

高台にあるホテルから、エチオピア第3の都市を見晴らすことができた。

先ほど訪れたゴンダール城も視界に入る。

夕食はホテルのレストランにて。恐縮ながら、allピンボケの画像を載せる。

赤ワインは飲みやすかった。エチケットが牧歌的で可愛い

メインの肉料理に、たっぷり添えられている野菜が嬉しい

★ 中締め ★

旅の最後は、地中に掘られた岩窟教会で名高いラリベラを訪れた後、アディスアベバに戻ります。

お楽しみに~