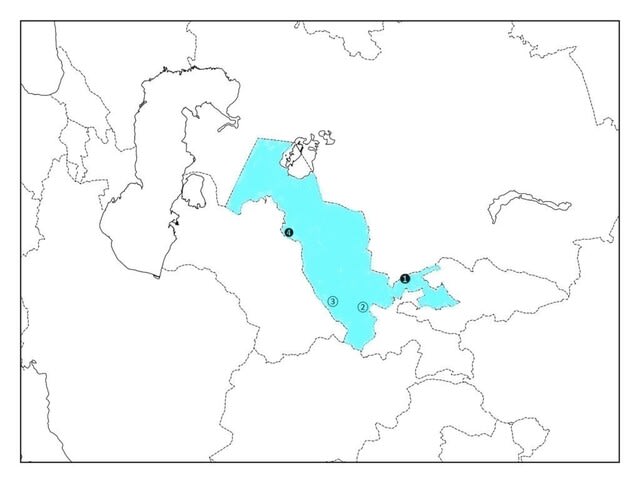

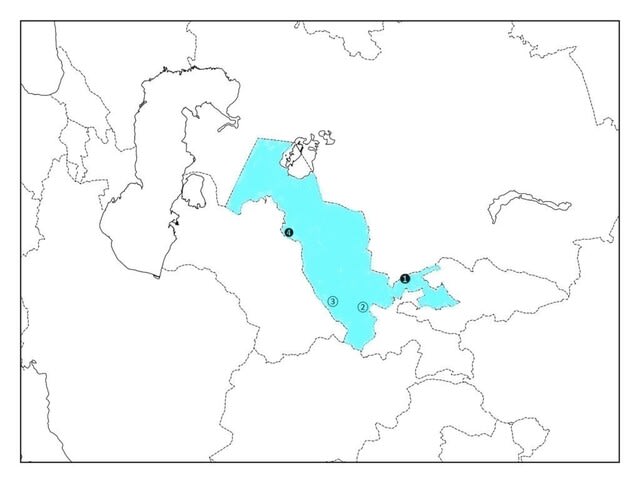

旅の最後は、以下の地図の➍・➊での模様をお送りします(ヒヴァとウルゲンチは近接しているため、➍に統合しています)。

また、後の下線部の数字にも対応しています。

4・1 ヒヴァ ⇒ウルゲンチ ⇒タシケント (2023年8月27日)

この日、8時20分発の飛行機でタシケントへ飛ぶことになっていた。5時半に起床、6時20分のピックアップに余裕をもってフロントへ。前日にチェックインした時と同じく、柔道体型な俳優顔フロントマンだった。きっと夜~朝担当の人なんだな。

冷蔵庫の支払いなど無いので、ただ鍵を返すだけ。"朝食はいらないの?” “タクシーを呼ぶ?” と聞かれたが、勿論いらない。

チェックインの時に日本語で挨拶してくれたよな~なんて思い出しながら、ウズベキスタン語で"さよなら” と伝えて歩き出す。

宿のエントランスを出て西を見ると、こんな感じだった。左が我が宿、中央が西門、右がクフナアルク。

身を翻すと、東にはカルタミノル。

時間を持て余して少々南へ足を向けると、パフラヴァン・マフムド廟とイスラーム・ホジャ・ミナレットのシルエットが浮かんでいた。

前日タクシーを降ろされた場所で待っていると、きっかり6時20分にタクシーがやって来た。やっぱり前日とは別のドライバーで、伊吹〇郎のようなイカツイおっちゃん。道すがら、ハンドル片手にナッツらしきものをひたすら口に運んでいた。時間が時間なだけに、朝食もとらずに迎えに来てくれたのかもなぁ・・・

35㎞北東のウルゲンチへは45分で到着。

ウズベキ〇タン航空の公式サイトから購入した航空券は問題なく有効だった、ホッ

小さな空港で、チェックイン・カウンターのすぐ左手がX線手荷物検査場、そしてそのすぐ奥が待合室、とコンパクトだった。

トイレを済ませた後、喫茶コーナーでblack teaを購入。5,000スム(≒60円)也。

到着は3時間後。食事が出るかが微妙で、食べ物を買うか迷ってやめておいた(結局、ドリンクが2杯出たきりだったが)。

機体に乗り込む。

3時間といってもブハラまで45分、そこからタシケントまで45分のフライト。残りの1時間半はブハラで機内待ち。降機しなくてよかったのは面倒なくてよかった。例によって、ハガキを書いたりして過ごす。

タシケント空港からホテルまでのタクシーは自力で探す必要があった。記事「その3」で既述の通り、ヤ〇デックスを使えないことが判明している自分。声をかけてくるドライバーと直接交渉するしかなかった。最初に15万スムと言われたのを10万スムまで下げるのが関の山だった。翌日ホテルのフロントを通じて頼んだタクシーは4万スムだったので、6万スム(≒720円)上乗せされたことになる。旅行エージェントを通じて送迎を手配する(25ドル)よりは安いと心を慰めるしかない

空港を出てわりとすぐに渋滞につかまり、10分以上動かず。明らかにイライラし始めたドライバーは途中でUターンして一旦空港付近まで戻り、別の道を進んだ。大規模な橋の工事をしているのが原因のようだった。なお、このドライバーも結構いいかげんで、交渉の最初にホテル名を告げたら さも知っているかのように振る舞っていたのに、乗車したらホテルの住所を見せろと言い出す。これって、サマルカンド駅から乗ったタクシーのおっちゃんと同じパターンだわ・・・他のドライバーに客を横取りされないための処世術なのかなぁ。ま、無事に送り届けてくれたからいいけど

45分かかり、ホテルに着いたのは12時半過ぎ。さすがにお腹がすいたので、サマルカンドの朝食ビュッフェで取っておいたパッケージ入りのパンケーキを食す。部屋のポット及び紅茶・コーヒーなどの粉モノが充実していたので、ホクホクしつつ

2022年に開業したばかりとのことで、新しく機能的な部屋だった。

そして、この旅最後の洗濯にいそしむ。これまでの感じからして、干して出かければ翌朝までには明らかに乾くはずだった。

14時過ぎ、観光に出かける。最寄りの地下鉄駅まで迷わずにたどり着いたが、その500m弱の道のりは夜になったら寂しそうでヤバイと思われた。暗くなる前に戻らねば・・・

プリペイドカードを買うのはギリギリ損になると計算し、切符を都度買うことに。券売機はなく、有人窓口(KASSA)にて現金でやり取り。

最寄り駅の構内。

青ライン(ウズベキスタン線)に乗り1駅、赤ライン(チランザル線)に乗り換え1駅で下車。

途中の駅で思わずパシャリ どの駅も意匠が異なっていて、素敵な地下空間が広がっていた

どの駅も意匠が異なっていて、素敵な地下空間が広がっていた

地上に出て一瞬方角を見失ったものの、目ざとく標識(青看板)を発見。南南西に500m歩くと、ガイドブックにて外観知ったるウズベキスタン歴史博物館が見えてきた。

入場券売り場にて “~階は工事中でclosedである” などと言われ、それでも入るかと確認されたが、ここまで来て入場しない選択肢はない。

こちらがエントランス。両サイドに古き柱が展示されていた。

ヒヴァから運ばれた16世紀の柱。場所の詳細は記されていなかったので、ジュマ・モスクだろうかと妄想がふくらんで面白かった

土器や剣など、フロアには紀元前からの発掘品が並べられているのだが、お目当てのコーナーめざして自然と足は先を急ぐ。てか、なぜに兵馬俑風な彫刻

これもその類の彫像なのだろうか。が、この記事を書くにあたり調べたところ、クシャーナ朝の高官と判明。謎が深まった

【クシャーナ朝; 1~3世紀、アムダリア川流域~ガンジス川流域を支配したイラン系民族の国。ローマ帝国と後漢を結ぶシルクロード貿易に携わり繁栄】

自分の関心はただひとつ、テルメズ周辺の仏教遺跡関連だった【テルメズ; 首都タシケントから南南西に500㎞、アムダリア川をはさんで対岸はアフガニスタンというウズベキスタン最南部に位置する。ガンダーラ美術の影響を受けながら、1~3世紀にクシャーナ朝のもとで仏教文化が栄えた。カラテパ(8haを誇る岩窟僧院跡で、中央アジア最大級の仏教遺跡)、ファヤズテパ(カラテパの北1㎞にある。寺院・修道院・食堂を擁する)、ズルマラ(2世紀築、中央アジアに残る最大の仏塔。日干しレンガ製、高さ13m)はその古代仏教遺跡である。なお、7世紀に入るとアラブが侵入しイスラーム化が進んだというが、7世紀前半にこの地から川を渡ってインドへ向かった玄奘は『大唐西域記』に「伽藍が十余箇所、僧徒は千余人」と記した。廃れつつありながらそれほどならば、古の繁栄は想像を絶するものであろう】。

いよいよ件のコーナーである。カラテパからの出土品、3~4世紀制作。しっかりとヘレニズムなお顔だちだぁ

【ヘレニズム; アレクサンドロス大王の東征を機に、オリエント文明と融合して超民族的・普遍的な性格をもつようになったギリシャ文明。B.C.4世紀後半~B.C.30年(プトレマイオス朝の滅亡)までの約300年間栄えた。元来は偶像崇拝をしなかった仏教にヘレニズムが大きな影響を与え、ガンダーラ(インダス川上流域。クシャーナ朝の都周辺)で仏像が制作されるようになったという】

彫像のかけらが残る。

漆喰の構造物。ファヤズテパで発掘、1~3世紀の作。

ドーム部には蓮の花などが描かれている。

足を組む仏像はカラテパから出土、2~4世紀制作。

こちらもテルメズ関連のコーナー。

お気づきでしょうか、上の画像中央のガラスケースは空。そこには、こんな注意書きが貼り出されていた。

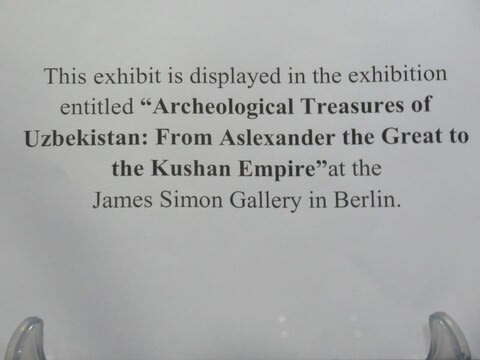

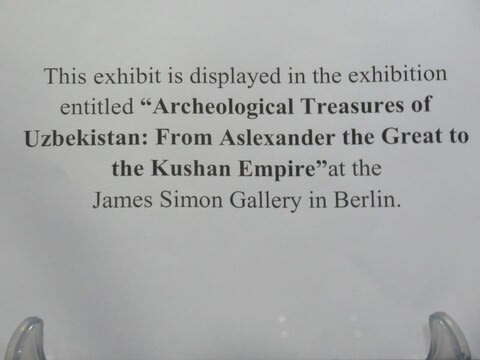

そう、この博物館の白眉であり、ガンダーラ様式の傑作と名高い仏像が他所へ出張中なのだった

前日にここを訪れたCちゃんからその旨知らされていたので、気持ちに整理はついていたものの、残念としか言いようがない

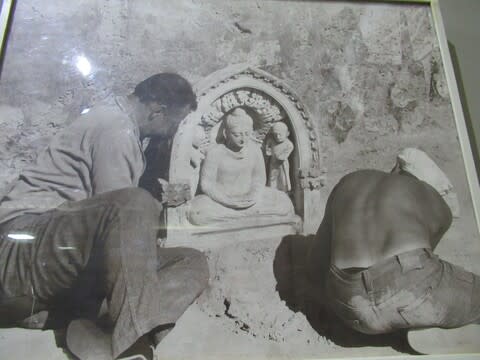

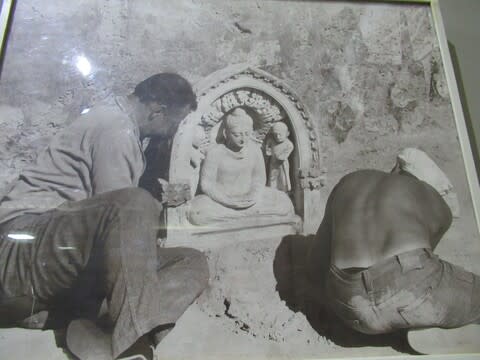

発見当時の写真がパネルになっていたので、代わりにそちらを掲載する。僧侶を両脇に従え、菩提樹の下に座す釈迦如来像である【1968年、ファヤズテパから出土。高さ72cm・幅63cm・奥行き28cm、石灰岩製。脇侍の両手が失われている以外はほぼ完全な形で出土。制作の時期は1~2世紀あるいは3~4世紀など諸説ある】。

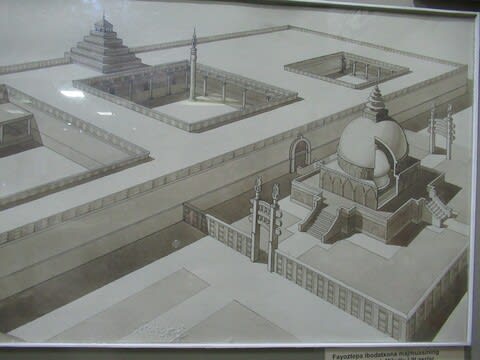

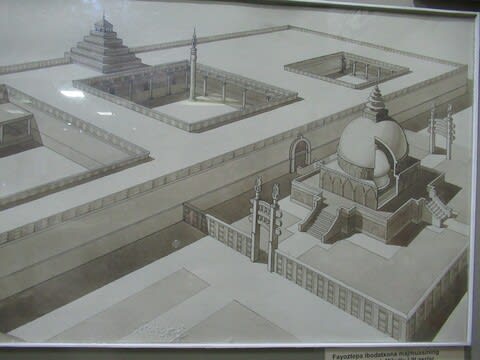

1~3世紀のファヤズテパの想像復元図。手前の仏塔入口に、インドはサーンチーのような門(トラナ)があるな・・・

【サーンチー; デリーの南方580㎞にある仏教遺跡で、世界遺産に登録されている。B.C.3世紀にマウリヤ朝のアショーカ王がつくらせたという第1ストゥーパは高さ16m・基壇の直径36mのドーム状。その周囲の東西南北に備わる塔門(トラナ)には精緻な彫刻がほどこされている】

壁画も展示されていた【ファヤズテパにて、壁から剥がれ落ちて堆積した状態で発見された断片を復元したという】。

顔だちがはっきりとわかる。

仏陀の顔の部分をズームアップ。

3枚上の画像右上に見切れている、帯状の壁面装飾。

彩色が一部残っている。

向かい側の壁にも同様の帯状装飾。ファヤズテパから出土、1~3世紀制作。

ファヤズテパから出土した菩薩像(1~3世紀制作)。

手のひらに線描あり。

左脇からのショット。

目当ての仏像には会えなかったが、今やムスリムが席巻しているこの地に かつて仏教が伝わり、栄えて通り過ぎていった痕跡を確かに感じ取ることができた。

満足したところでテルメズ・コーナーを脱し、他の地域の特集へ。

こちらはブハラからの出土品、6~7世紀制作。

ブハラのカラーン・ミナレット&モスクの模型もあった。

衣装もたくさんあったが、これまでの記事で扱ってきたので割愛。

こちらはカラカルパクスタン共和国の民族衣装(19~20世紀)。これまで見てきたのと違うなという直感だった。この記事を書くにあたり調べたところ、なるほどと思わされるものがあった。

【カラカルパクスタン共和国; ウズベキスタン北西部にある自治共和国で、この国の面積の37%を占める。独自の国旗・国歌・国章・憲法を有する。首都はヌクス。紀元前から栄えた古代ホレズム王国の領域にあたり、アムダリア川の流れが変わるたびに造り替えたという都城跡(カラ)が点在する。1925年、ヒヴァ・ハン国の一部と旧ロシア帝国の一部が合体して現領域が確立。紆余曲折を経て1936年、ソ連に属するウズベク共和国内の自治共和国となる。1991年にウズベキスタンがソ連から独立すると、翌年に改組され今日に至る。人口の3割がチュルク系カラカルパク人だがウズベキスタン人も多く、カラカルパク語とウズベキスタン語が通る。北部に広がるアラル海は隣国カザフスタンにもまたがり世界4位の広さを誇っていたが、ソ連時代に綿花づくりの用水として過剰な灌漑が行なわれた結果 アムダリア川が細り、半世紀で5分の1に縮小。かつて盛んだった漁業は振るわず、米やメロンづくりに転換している】

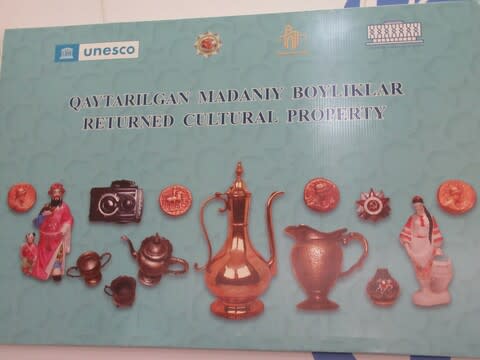

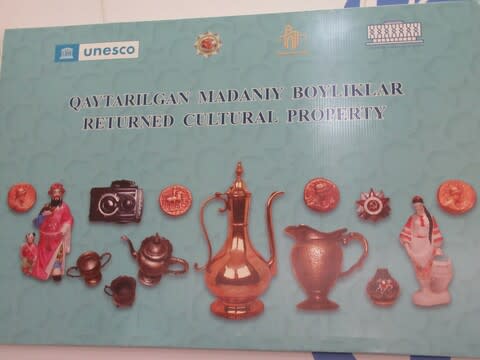

最後、エントランスの脇に「返還された文化財」というミニコーナーがあるのを発見。

19~20世紀に制作されたものという。

博物館を出て、300mと離れていないナヴォイ劇場へ向かう途中、ふと筋肉痛を感じる。あ、イスラーム・ホジャ・ミナレットにのぼったからか。翌日にくるとは、まだ若いかも・・・浮かれながらのし歩く

噴水越しに望むナヴォイ劇場【ロシア革命30周年記念事業の一環として1947年11月の完成を目指し着工したが、第二次世界大戦の影響で工事が遅れた。1945年、ソ連軍に捕らえられた日本人捕虜のうち457名がその建設に携わり、予定期日までに完成。1966年4月の直下型地震では市内の多くの建物が倒壊するなか、ほぼ無傷であった。地上3階・地下1階建て、1400名を収容するバレエとオペラの劇場。なお、ナヴォイは15世紀(ティムール朝)の詩人】。

正面入口前と北壁付近にスクールの子どもたち・教員と思われる集団がいて、踊っていた。

公演チケットを買わなければ中に入ることはできないらしい。正面入口付近を撮影して、そそくさと退散。

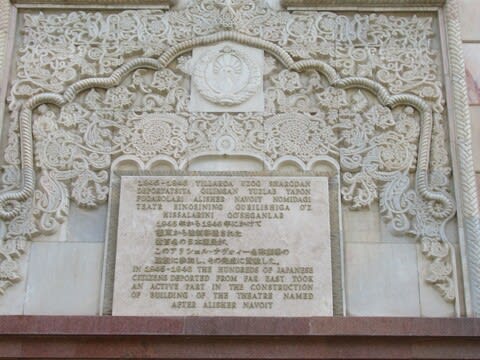

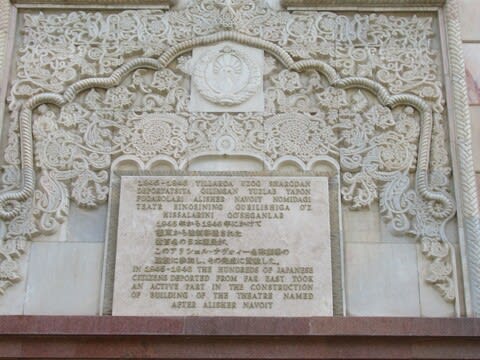

北壁のレリーフ。第二次世界大戦末期に強制連行された日本人数百名がこの劇場建設に携わった、と刻まれている。

劇場を後にして、ティムール広場を目指して北上。通りを越える。

広場へつながる道に子ども向けのアトラクションあり。

両側には屋台が並んでいる。この辺りが繁華街のはずで、土産物屋を期待していたが、それらしきものは見当たらない

面白い形のゴミ箱。

広場に到着。周囲のベンチで人々がくつろぐばかりで、売店などない。

土産物探しは翌日に延期して、中央郵便局を下見することに。

Wi-Fiを入手したおかげで、ガイドブックに記載のない情報はスマホでどんどん検索していたのだが、空港のポストはあてにせずタシケント市内でハガキを投函したほうが安全そうだった。で、タシケントを紹介する個人の記事とそこに載っていた地図を頼りに探したのだが、示された位置にたどり着いても廃墟しかなかった。

結論から言えば、地図上のマークが間違っていて通り1つ分南になっていたのだった。そう気づいたのは後になっての話であって、当時の自分は焦りつつナヴォイ大通りを越えてアミール・ティムール通りを北進。アブドゥラ・コディリ駅まで到達してキョロキョロ 勿論なくて、あきらめて来た道を引き返す途次、もしやと思ってナヴォイ大通りを東へ進んだら、あったのだった

勿論なくて、あきらめて来た道を引き返す途次、もしやと思ってナヴォイ大通りを東へ進んだら、あったのだった はぁ~ 簡単にあきらめなくてよかった

はぁ~ 簡単にあきらめなくてよかった

残すは夕食のみ。先ほど通り過ぎたお店へ向かう。わりと広いお店で、先客2組から離れた場所に腰を下ろした。最後の夜なのでボトルを頼みたいのはヤマヤマだったが、この日チェックインしたばかりのホテルまで戻ることを思うと さすがに手が出ず、グラスにとどめておいた。

サラダはこれまでチョイスしなかった組み合わせで、セロリときのこのにした。一口食べると不思議な、でもホッとする味わいだった。メニューを読み返すと、醤油が使われているようだった。コリアンダーやオリーブオイルも入っていて不思議な味わいなのだが、どこか懐かしい感じがするのは醤油に馴れ親しんだ身ゆえか。

【なお、ウズベクで醤油を使用するサラダは一般的なのか疑問に思い今回調べたところ、ヤポンスキー(日本)サラダなるものが存在することが判明。牛肉・トマト・きゅうり・コリアンダーにレモンや胡麻、醤油だれで味つけているらしい。自分が口にしたのは、それを洋風にアレンジしたメニューだったのかも・・・】

この日のメインは、食べてみたいと思っていたマスタバ。トマトベースの野菜スープwith米を期待していたので、個人的にはコマ切れ牛肉の香りが引っかかったが、好みの問題だろう【調べたところ、肉が入るのはマストのようだ。小さく切った肉を炒めてニンジン・ジャガイモ・玉ねぎとともに煮込んだ、米入りのトマトベースのスープ=マスタバの定義。なお、米は少量である】。

この赤ワインが超絶美味だった たぶんピノノワール。

たぶんピノノワール。

サマルカンドでも見かけた類のお人形たちがお店の出口で見送ってくれた。

往きと逆の経路で地下鉄の最寄り駅を降りたはいいが、異なる出口から地上に出たようで、どの方向へ進めばよいのか分からなくなってしまった。

改札へつながる階段はホームの両端にあるのだが、往きにはオープンしていたはずの片方が下の画像のように閉鎖されていたので、否応なく誘導された模様(画像は翌日撮影)。

幸い周囲はにぎわっていて危なさは感じないが、なにせ往きに見かけていない景色。ワイン2杯飲んでるしな、自分に自信もない

藁にもすがる思いでヤン〇ックス・マップスを見たところ、ちゃんとホテルの位置を覚えてくれていた。チェックイン後しばらくとどまっていたので、宿を認識してくれたのだろうか。ともあれ、大通りをはさんで反対側にいるとあっさり判明。文明の利器ってやっぱ侮れないわ (ちなみにタクシー配車とは別のアプリで、これもCちゃんに薦められてダウンロードしておいたのだった)

(ちなみにタクシー配車とは別のアプリで、これもCちゃんに薦められてダウンロードしておいたのだった)

かくして19時半、無事にホテルへ帰着。

フロント脇のbarコーナーでビールをtake out、風呂あがりの晩酌にもありつけた。銘柄はブハラでも飲んだSARBASTだったと記憶しているが、画像を撮っていない

ハガキ書きに忙しく、日記を書く暇が一切ないまま夜は更けていった。

1 タシケント ⇒出国 (2023年8月28日)

22時離陸の便 なので、最終日ながらのんびりできるスケジュール

なので、最終日ながらのんびりできるスケジュール

汁ありラグマンを食したいと希望しつつも、時間が押せば食事は割愛になる可能性大だったので、朝食ビュッフェはしっかりと取った。

下の画像中央、茶色いのは馬肉ソーセージ。セージを効かせて臭みなく仕上げてある。これまでに馬刺しを口にしたことはあったが、勿論ソーセージは初めて。何肉か知らずに口に入れたら、馬とは思いもよらないだろうな・・・何にせよ、食べる機会を得られてよかった 【中央アジアの国々では馬肉をよく食すが、ウズベキスタンは例外的に全土では見られず、タシケント周辺のみという】

【中央アジアの国々では馬肉をよく食すが、ウズベキスタンは例外的に全土では見られず、タシケント周辺のみという】

おかわりしたお皿。画像左半分を占めるのは、ピロシキの具をクレープで包んだようなお料理。

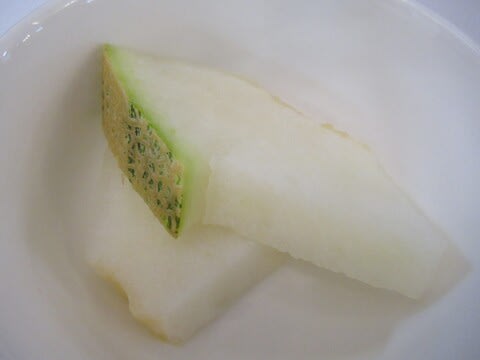

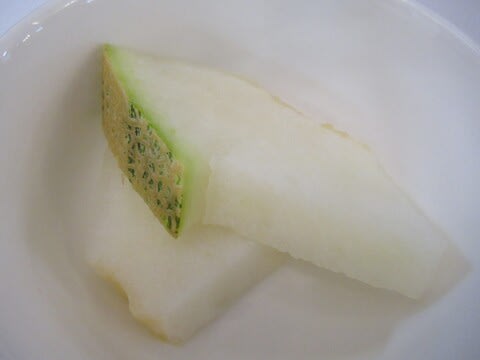

そして、店先やビュッフェで目にしては心魅かれつつ ある種断腸の思いでパスし続けてきたメロンを遂に食す。

雪のように白い果肉を口に含むと、日本のとは全然異なる芳香 気品あふれる高貴な香りが鼻孔いっぱいに広がる。あぁ・・・シーズンの夏に訪れながら これを食べずして帰国の途につけようか、否である。

気品あふれる高貴な香りが鼻孔いっぱいに広がる。あぁ・・・シーズンの夏に訪れながら これを食べずして帰国の途につけようか、否である。

本当はもっとたくさん食したかったが・・・ハライタが怖いのでやめておいた。惜しいくらいで丁度よい

実は、メロンを食べて水を飲むと腹痛を起こしやすい、と列車の手配等をお願いした旅行エージェントからアドバイスを受けていた。暑さの中そう何時間も水を飲まないではいられないので、恐れをなしてここまで先送りしてきた。もはや最終日、後は野となれ山となれとトライ

とはいえ、しばらくは水を飲まないつもりだった。その代わりに、部屋に戻ってポットに湯を沸かし、チェックアウトまでに熱いteaを2杯飲んだ。

パッキングした荷物をチェックアウト時にフロントに預け、10時過ぎにホテルを出た。

地下鉄青ライン(ウズベキスタン線)で1駅、アリシェール・ナヴォイ駅の装飾は涼やかな水色。

さらに赤ライン(チランザル線)に乗り換えて4駅。前日とは逆方向へ。パフタコール駅の壁面装飾は綿花がモチーフという【パフタ=綿の意】。

ミルザ・ウルグベク駅から地上に出ると、立派なスタジアムがど~んと鎮座していた。この国でサッカーはポピュラーなスポーツなんだろうか・・・

【この記事を書くにあたり調べたところ、このミリー・スタジアムはウズベキスタンのFCブニョドコルの本拠地。チーム自体が2005年創設と若く、スタジアムは2012年築、3万4千人収容。なお、ウズベキスタンでサッカーは圧倒的に人気のスポーツらしい。1991年に独立という歴史の短さもあり、過去にワールドカップ本大会に出場したことはないが、ワールドカップ2026アジア2次予選ではE組の2位につけている。FIFAランキング64位、アジアで8位(2024年4月時点)。ちなみに1枚上の画像、パフタコール駅の近くにもスタジアムがあり、2009年6月6日にここで日本代表がウズベキスタン代表に勝利してワールドカップ南アフリカ大会出場を決めた(1-0、前半9分 岡崎慎司)。なお、ここを拠点とするFCパフタコール・タシケントは、ウズベク国内リーグで何度も優勝している強豪チームという】

ここから目指すはヤッカサロイ墓地。チャパナータ通り沿いに南東へ2㎞、さらに500mほど南下すればたどり着くはずだった。ホテルでタクシーを呼んでもらい、帰路だけ歩くのもテだったが、心もとなくなってきたスムの現金を温存したかったので、往復とも徒歩にチャレンジ

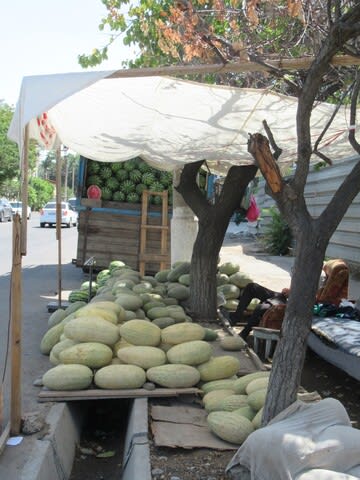

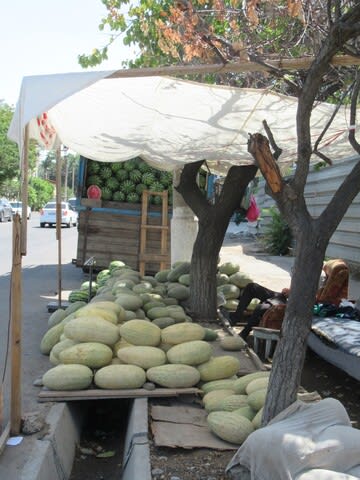

かなりの大通りをひたすら歩く。途中、メロン&スイカ売りに遭遇した。

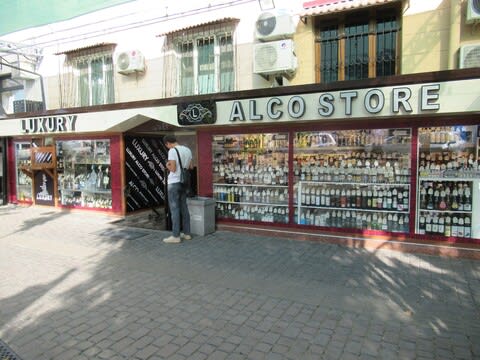

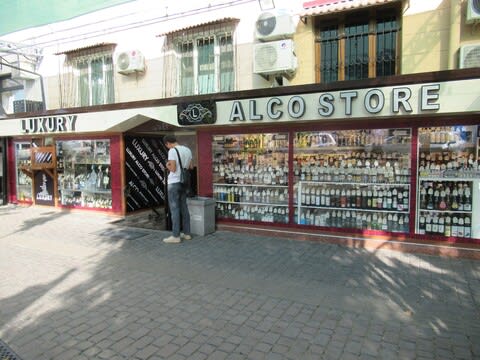

サマルカンド以来、久々に酒屋を見かけた。お土産に買いたいが、重くなるのでひとまず先を急ぐ。

ヤンデッ〇ス・イーツの配達員と行き交う。タクシー配車以外にも手広く事業展開中、ホントすごいな~

南下のため大通りから右折するポイントは間違わなかった。が、ヤッカサロイという地名表示に安心した直後、ほんの数十m手前で東へ進んでしまい、住宅街のような袋小路に入り込んでしまった

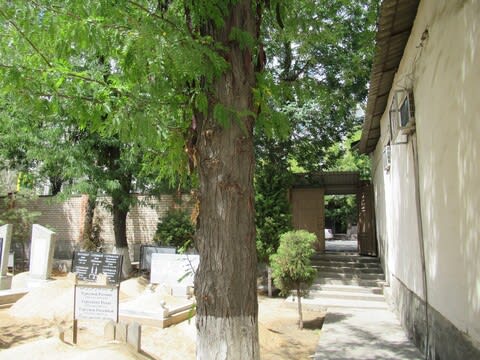

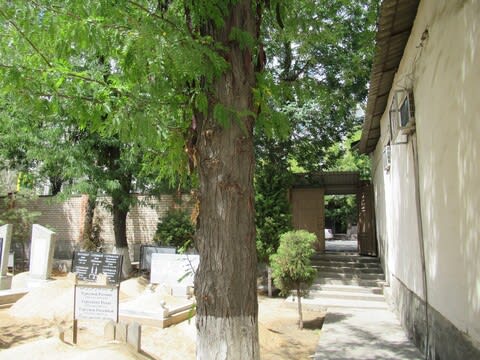

これはやむを得ない・・・前夜の速攻解決を思い出し、ヤ〇デックス・マップスを開いてみる。表示された画面に導かれるまま戻ると、墓地の通用口にたどり着いた。小さな間口だったので、アプリでなければ通り過ぎてしまっただろう。つくづく文明の利器は偉大 (下の画像は帰路に撮影。右奥が通用口)

(下の画像は帰路に撮影。右奥が通用口)

墓地内を当てずっぽうに歩くうち、存外敷地が広大なことに気づく。案内板などないし、たどり着けるのか 心配の的が変わっていく。

心配の的が変わっていく。

なおもガツガツ参道を歩いていると、清掃員の方々3名に出くわした。その中の年配男性が、日本人か?と声をかけてくれたので "はい” と返すと、日本人墓地はあっちだよ、と教えてくれた。英語ではなくウズベク語かロシア語だったが、場面の状況からそう言ってくれていると理解した。お礼を言って奥へ進む。

50mも進まないうちに、それまでの林立する墓地とは明らかに異なる一区画に行き着いた。碑に日本語らしきものが書かれている。

あぁ、たどり着いたんだ・・・そう思った瞬間、万感胸に迫るものがあった。

長い距離歩くとなると行き着けない可能性もあると予想していたし、実際に小路に迷い込んだ時はダメかもと思った。時間に余裕がなかったら、あきらめていたかもしれない。が、ついに探り当てることができた。不安から一気に安堵したのと、断念しなくてよかった・目的を果たせたという達成感、この旅のフィナーレの高揚感・・・

折り鶴が捧げられている。

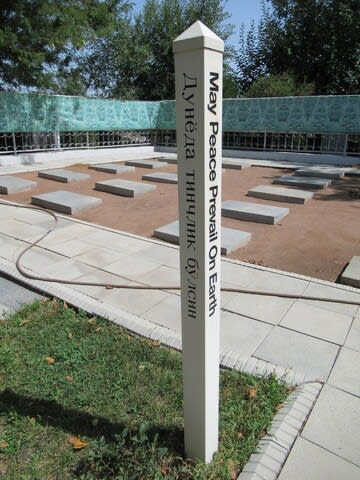

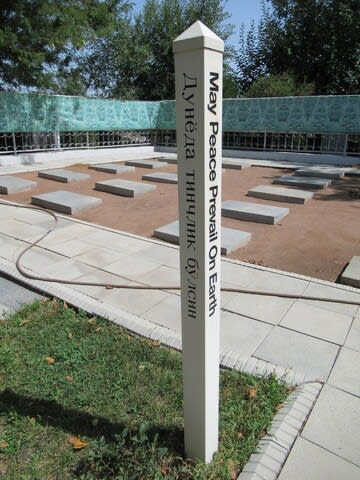

日本でも時折見かける、「世界人類が平和でありますように」と記された標柱。

タシケントで亡くなった方々のお墓。

上の画像の中央奥にご注目あれ。大写ししたのがこちら。ウズベキスタン全土で亡くなった日本人を共同で慰霊するモニュメントがある。

【第二次世界大戦末期、ソ連軍に捕らえられた日本人捕虜は57万5千人という。そのうち2万5千人がウズベキスタンに移送されて強制労働に従事し、死亡した800名余の方々はウズベキスタンの13ヶ所に葬られている】

その周囲の壁には、各地での死没者数が刻まれている。

歴史学を専攻した自分が大学時代に読んだ本の一節が印象に残っている(残念ながらタイトルも著者も思い出せず、確証に乏しいのだが)。

人は望むと望まざるとにかかわらず、過去からの恩恵に浴し、一方で負の遺産を背負わされる。自国の先達たちから正のバトンと負のバトンを受け取って生き、また次の世代へとバトンを受け渡していくのだ、と。

十五年戦争以降、どれほどの人命が失われただろう。様々な感情を抱きながら自らの命を賭してくれた人々が存在したから、ボロボロに敗れても日本は残った。それがなければ、戦後の復興はあり得ない。

先人たちのおかげで 自分は戦後日本でのほほんと生きてくることができた。本当にありがとうございました・・・慰霊碑に手を合わせる。

一方で、自分は日本の後輩たちに一体何を残せるのだろう。日ごろは頭をよぎりもしないくせに・・・いつになく感傷的になっている自分を嗤う。

ひとしきり過ぎた頃合いに、スーツ姿の日本人男性がやって来た。日本語を操るウズベク人と思しき人を伴っている。色々と説明を受けた後、タシケントだけでなく各地に戦没者が眠っているとは、お参りに行かなければ、と喋っているのが聞こえてきた。外務省または日本・ウクライナの親善に関わっている方なのだろうか。

日本人墓地を離れてなおもウロウロしていると、正規の入口にたどり着いた。通用口と違って、堂々としてるわぁ~

喉の渇きをおぼえて時計を見ると、朝食から5時間経っていた。そろそろいいかなぁ・・・ペットボトルの水をゴクゴク。途端に腸がグルグルッと動く。幸いそれ以上のことはなかったが、ギョッとした。これはメロン食べてすぐに水飲んだらダメだと思う、体感として

同じ道をたどって地下鉄駅へ戻りながら、この後の動きを考える。お土産探しは気になっているが、目当てのお店はこれまた地下鉄駅から歩かねばならず、迷ったならどれほど時間がかかるやら未知数・・・先に郵便局へ行くことにする。赤ライン(チランザル線)で6駅、緑ライン(ユーヌサバッド線)に乗り換えて1駅、アブドゥラ・コディリ駅で下車。こちらは駅構内の乗り換え表示。

最後に1枚残ったハガキを書くため、目についた食堂に入る。あまりお腹が空いておらず、メニューがモダンで魅かれるtraditional dishがなかったのと、スムの残金が気になったので、コーヒーだけにした。しかもウズベク語のメニューを指してテキトーに注文したら、トルココーヒーが来る始末 少量かつドロリとしているので長居には向かない飲み物だったが、30分以上粘り、ちゃっかりトイレも利用。感謝至極

少量かつドロリとしているので長居には向かない飲み物だったが、30分以上粘り、ちゃっかりトイレも利用。感謝至極

前日に探し出した郵便局へ向かう。

館内は天井が高く、広くて静か~な空間だった。

窓口がたくさんあり、近づいて表示を見てもウズベク語なので何が何やら

窓口とは別に何がしかを売るブースがあった。そこにいたおじいちゃんにハガキを見せてジェスチャーで “どこ?” と聞くと、10番を指差された。

が、1人待って窓口の女性係員にハガキを見せると、ポストに入れろとジェスチャーされる。気づいていなかったが、11番窓口の脇に青い箱があった。ポストの投函口はひとつなので、国内便と国際便を一緒くたに集めた後仕分けしてくれるようだ。切手貼りまで済んでると楽ちんだな~

せっかくだからと、前日は踏み込まなかったオロイ・バザールに足を運んでみる。

【付近に高級ホテルが建ち並ぶことから、質が高く値段も高めな品ぞろえらしい。なお、タシケントで最も有名なチョルスー・バザールは質も値段も中庸らしい。チョルスーに近いホテルに泊まりながら、訪れたい場所&時間の関係で縁がなかった 】

】

入ってすぐは時計や電気製品などのアーケード。

そこを通り抜けて屋外に出ると、食品を扱っている。

時間帯のせいかもしれないが、人でごった返すでもなく、小綺麗な感じ。

緑鮮やかな香草たち・・・シュヴィト・オシュ を思い出す。

を思い出す。

脇に大手スーパーマーケット・チェーンもあった。これまでmini marketで用を済ませてきたので、興味津々。が、先を急がねばならず・・・後ろ髪引かれつつ去る。

地下鉄の緑ライン(ユーヌサバッド線)で2駅、オイベックで下車。東京でいう表参道のようなオシャレなエリアを1㎞ほどずんずん歩いて土産物屋を目指す。

最後の詰めは またしてもヤン〇ックス・マップスに頼り、無事に到着。

卸がメインなのだろう、店内は商品が雑然と並んでいた。お店の方が自分についてまわるので、ゆっくり選べる感じじゃなかったのが残念だったが、スザニのような刺繍がほどこされたポーチを6つ購入。スムは残金わずかなため、ドルの現金で支払った。この国ではドル払いにも好意的なお店が多かった。両替すると得なのかなぁ・・・

来た道を戻りながら、往きに発見したリカー・ショップに意を決して入った。地上はディスプレイのみ、お店は地下にあった。

前夜飲んだ赤が美味だったので、狙いを定めてお店のお姉さんにオススメをたずねた。3本紹介してもらったが、エチケットに記されたウズベク語が読めるはずもなく・・・勘でフルボトルを1本選ぶ。175,000スム(≒2,100円)也(帰国後に撮影)。

オイベック駅の300m向こうに気になるレストランがあった。通し営業なので開いているはず。が、注文から品出しまでどのくらいかかるか全然よめない。頭の中で計算してみると、サイアク空港までギリギリの時間になる可能性もあった。夕方は道路が混むだろうし。

結局、ホテルへ戻ることにした。幻の汁ラグマン・・・いや、行ったところでお店に用意があるか知らんけど

地下鉄の青ライン(ウズベキスタン線)で4駅、17時過ぎにホテルへ到着。

最寄地下鉄駅のそばで遭遇した猫。

フロントがヤ〇デックスで呼んでくれたタクシーで空港へ向かう道中、たしかに車は多かったけど前日のように混むことなくスムースに到着。

ときに18時前、離陸4時間以上前につきチェックインの手続きが始まっていなかった。一度バッグを開けてパッキングを最終的に確認し、19時前にカウンターへ行ったら1時間前とはうってかわって長蛇の列ができていた。何がしかの団体が搭乗する模様で、ものすごい人数に膨れあがっていた。体格も大きいし荷物も多かったから、スポーツ選手の対外試合はたまた合宿だろうか??

結局1時間近くかかってチェックインが完了。20時~20時半に指定場所で返却することになっていたWi-Fiルーターも無事に返すことができた。

出国審査を終え、残る時間を現地通貨の消費を兼ねたお土産の最終調整に充てた。そもそも4万スム(≒480円)弱しか手元に残っていなかったのもあり、空港値段の前に大したものは買えず、2,200スム(≒26円)は持ち帰りとなった。

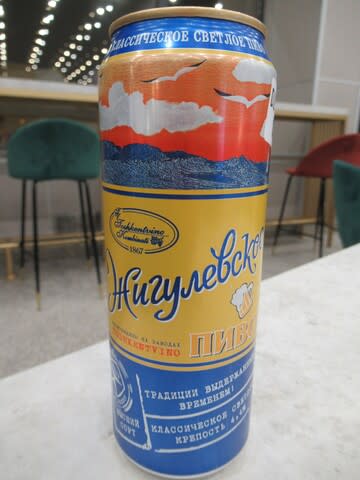

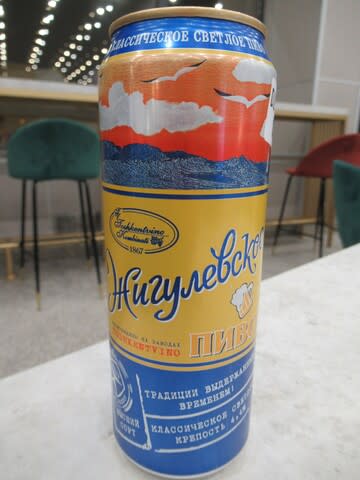

売店で見かけて即買いしたのは、ブハラはラビハウズほとりのレストランで開栓直後に持ち去られた銘柄のビール。叙情的なイラストがお気に入り。

仁川への便は30分遅れで22時半に離陸。案の定到着も遅れ、なんと乗継便の出発時刻に着陸するありさま

それでも同じアシ〇ナ航空のtransferだから置いていかれることはなく、係員に "急いで” とせかされながら空港内を爆走した。自分はかなり先頭についていき、ドカドカ走れて私ったら元気じゃんと能天気に思ったが、普段はかないランニングシューズのおかげと後ではたと気づいた なお、乗り継ぎ客の多くは航空会社のオペレーションが原因なのに走らせるのか?って感じで腰が重そうだった。

なお、乗り継ぎ客の多くは航空会社のオペレーションが原因なのに走らせるのか?って感じで腰が重そうだった。

こうして40分以上delayして仁川を離陸。成田到着もやはり遅れた。この航空会社の便で帰国するなら、前後の予定に余裕をもたせないとマズイだろうな・・・

★ 終わりに ★

記事の中にたびたび登場したヤン〇ックス。配車アプリは確実に安くタクシーをつかまえることができるし、地図アプリの現在地情報には何度も助けられた。ヤン〇ックスに限らずとも、翻訳アプリでタクシー運転手との関係を持ち直したりもした(記事「その2」)。これからは海外放浪旅もデジタル化が進んでいくのかもしれない。はたして自分はついていけるのだろうか

ヒヴァの雨と寒さ、タシケントの涼しさに季節の移ろいを感じて面白かった。自分の5日前にヒヴァを訪れたCちゃんからは好天で暑いと聞いていたが、この旅で初めて傘をさし半袖では肌寒いような気温だった。ヤッカサロイ墓地への往路2.5㎞を水1滴も飲まず、また土産物屋への往復2㎞を難なく歩き通せたのは湿度が低く快適な気候のおかげだったと思う。ブハラで経験した39℃を考えあわせると全体を通して大きなギャップがあり、同じく旅の最中に夏から秋へ変わっていったトルコを懐かしく思い出した。

旅を計画しはじめた当初、テルメズまたはヒヴァのどちらを訪れるか悩んだ(旅程の都合上、両方は無理)。テルメズの観光向け整備があまり進んでいないようなのと、テルメズで発掘された仏像の傑作がタシケントのウズベキスタン博物館にあるのが決め手となり、ヒヴァを選んだ。そして休館日の月曜(8月28日)を避けて博物館を訪れるため、ヒヴァの滞在を最短にとどめてタシケントに戻るスケジュールとした。が、既報の通り肝心の仏像には出合えずじまいであった・・・。1日早く博物館に足を運んだCちゃんからドイツへ出張の旨を聞いた時はさすがにガッカリしたが、思いのほかヒヴァを気にいってしまったので、テルメズに足を運べなかったのはどうでもよくなっていた。なんてゲンキンな私

対してCちゃんはよほど悔しかったとみえて、2024年1月初めにベルリンに飛び、出張先で件の仏像にまみえたのだった。自分にはその発想は全然なかった・・・つくづく性格の違いが浮き彫りになるエピソードである。

おしまい

おしまい

また、後の下線部の数字にも対応しています。

4・1 ヒヴァ ⇒ウルゲンチ ⇒タシケント (2023年8月27日)

この日、8時20分発の飛行機でタシケントへ飛ぶことになっていた。5時半に起床、6時20分のピックアップに余裕をもってフロントへ。前日にチェックインした時と同じく、柔道体型な俳優顔フロントマンだった。きっと夜~朝担当の人なんだな。

冷蔵庫の支払いなど無いので、ただ鍵を返すだけ。"朝食はいらないの?” “タクシーを呼ぶ?” と聞かれたが、勿論いらない。

チェックインの時に日本語で挨拶してくれたよな~なんて思い出しながら、ウズベキスタン語で"さよなら” と伝えて歩き出す。

宿のエントランスを出て西を見ると、こんな感じだった。左が我が宿、中央が西門、右がクフナアルク。

身を翻すと、東にはカルタミノル。

時間を持て余して少々南へ足を向けると、パフラヴァン・マフムド廟とイスラーム・ホジャ・ミナレットのシルエットが浮かんでいた。

前日タクシーを降ろされた場所で待っていると、きっかり6時20分にタクシーがやって来た。やっぱり前日とは別のドライバーで、伊吹〇郎のようなイカツイおっちゃん。道すがら、ハンドル片手にナッツらしきものをひたすら口に運んでいた。時間が時間なだけに、朝食もとらずに迎えに来てくれたのかもなぁ・・・

35㎞北東のウルゲンチへは45分で到着。

ウズベキ〇タン航空の公式サイトから購入した航空券は問題なく有効だった、ホッ

小さな空港で、チェックイン・カウンターのすぐ左手がX線手荷物検査場、そしてそのすぐ奥が待合室、とコンパクトだった。

トイレを済ませた後、喫茶コーナーでblack teaを購入。5,000スム(≒60円)也。

到着は3時間後。食事が出るかが微妙で、食べ物を買うか迷ってやめておいた(結局、ドリンクが2杯出たきりだったが)。

機体に乗り込む。

3時間といってもブハラまで45分、そこからタシケントまで45分のフライト。残りの1時間半はブハラで機内待ち。降機しなくてよかったのは面倒なくてよかった。例によって、ハガキを書いたりして過ごす。

タシケント空港からホテルまでのタクシーは自力で探す必要があった。記事「その3」で既述の通り、ヤ〇デックスを使えないことが判明している自分。声をかけてくるドライバーと直接交渉するしかなかった。最初に15万スムと言われたのを10万スムまで下げるのが関の山だった。翌日ホテルのフロントを通じて頼んだタクシーは4万スムだったので、6万スム(≒720円)上乗せされたことになる。旅行エージェントを通じて送迎を手配する(25ドル)よりは安いと心を慰めるしかない

空港を出てわりとすぐに渋滞につかまり、10分以上動かず。明らかにイライラし始めたドライバーは途中でUターンして一旦空港付近まで戻り、別の道を進んだ。大規模な橋の工事をしているのが原因のようだった。なお、このドライバーも結構いいかげんで、交渉の最初にホテル名を告げたら さも知っているかのように振る舞っていたのに、乗車したらホテルの住所を見せろと言い出す。これって、サマルカンド駅から乗ったタクシーのおっちゃんと同じパターンだわ・・・他のドライバーに客を横取りされないための処世術なのかなぁ。ま、無事に送り届けてくれたからいいけど

45分かかり、ホテルに着いたのは12時半過ぎ。さすがにお腹がすいたので、サマルカンドの朝食ビュッフェで取っておいたパッケージ入りのパンケーキを食す。部屋のポット及び紅茶・コーヒーなどの粉モノが充実していたので、ホクホクしつつ

2022年に開業したばかりとのことで、新しく機能的な部屋だった。

そして、この旅最後の洗濯にいそしむ。これまでの感じからして、干して出かければ翌朝までには明らかに乾くはずだった。

14時過ぎ、観光に出かける。最寄りの地下鉄駅まで迷わずにたどり着いたが、その500m弱の道のりは夜になったら寂しそうでヤバイと思われた。暗くなる前に戻らねば・・・

プリペイドカードを買うのはギリギリ損になると計算し、切符を都度買うことに。券売機はなく、有人窓口(KASSA)にて現金でやり取り。

最寄り駅の構内。

青ライン(ウズベキスタン線)に乗り1駅、赤ライン(チランザル線)に乗り換え1駅で下車。

途中の駅で思わずパシャリ

どの駅も意匠が異なっていて、素敵な地下空間が広がっていた

どの駅も意匠が異なっていて、素敵な地下空間が広がっていた

地上に出て一瞬方角を見失ったものの、目ざとく標識(青看板)を発見。南南西に500m歩くと、ガイドブックにて外観知ったるウズベキスタン歴史博物館が見えてきた。

入場券売り場にて “~階は工事中でclosedである” などと言われ、それでも入るかと確認されたが、ここまで来て入場しない選択肢はない。

こちらがエントランス。両サイドに古き柱が展示されていた。

ヒヴァから運ばれた16世紀の柱。場所の詳細は記されていなかったので、ジュマ・モスクだろうかと妄想がふくらんで面白かった

土器や剣など、フロアには紀元前からの発掘品が並べられているのだが、お目当てのコーナーめざして自然と足は先を急ぐ。てか、なぜに兵馬俑風な彫刻

これもその類の彫像なのだろうか。が、この記事を書くにあたり調べたところ、クシャーナ朝の高官と判明。謎が深まった

【クシャーナ朝; 1~3世紀、アムダリア川流域~ガンジス川流域を支配したイラン系民族の国。ローマ帝国と後漢を結ぶシルクロード貿易に携わり繁栄】

自分の関心はただひとつ、テルメズ周辺の仏教遺跡関連だった【テルメズ; 首都タシケントから南南西に500㎞、アムダリア川をはさんで対岸はアフガニスタンというウズベキスタン最南部に位置する。ガンダーラ美術の影響を受けながら、1~3世紀にクシャーナ朝のもとで仏教文化が栄えた。カラテパ(8haを誇る岩窟僧院跡で、中央アジア最大級の仏教遺跡)、ファヤズテパ(カラテパの北1㎞にある。寺院・修道院・食堂を擁する)、ズルマラ(2世紀築、中央アジアに残る最大の仏塔。日干しレンガ製、高さ13m)はその古代仏教遺跡である。なお、7世紀に入るとアラブが侵入しイスラーム化が進んだというが、7世紀前半にこの地から川を渡ってインドへ向かった玄奘は『大唐西域記』に「伽藍が十余箇所、僧徒は千余人」と記した。廃れつつありながらそれほどならば、古の繁栄は想像を絶するものであろう】。

いよいよ件のコーナーである。カラテパからの出土品、3~4世紀制作。しっかりとヘレニズムなお顔だちだぁ

【ヘレニズム; アレクサンドロス大王の東征を機に、オリエント文明と融合して超民族的・普遍的な性格をもつようになったギリシャ文明。B.C.4世紀後半~B.C.30年(プトレマイオス朝の滅亡)までの約300年間栄えた。元来は偶像崇拝をしなかった仏教にヘレニズムが大きな影響を与え、ガンダーラ(インダス川上流域。クシャーナ朝の都周辺)で仏像が制作されるようになったという】

彫像のかけらが残る。

漆喰の構造物。ファヤズテパで発掘、1~3世紀の作。

ドーム部には蓮の花などが描かれている。

足を組む仏像はカラテパから出土、2~4世紀制作。

こちらもテルメズ関連のコーナー。

お気づきでしょうか、上の画像中央のガラスケースは空。そこには、こんな注意書きが貼り出されていた。

そう、この博物館の白眉であり、ガンダーラ様式の傑作と名高い仏像が他所へ出張中なのだった

前日にここを訪れたCちゃんからその旨知らされていたので、気持ちに整理はついていたものの、残念としか言いようがない

発見当時の写真がパネルになっていたので、代わりにそちらを掲載する。僧侶を両脇に従え、菩提樹の下に座す釈迦如来像である【1968年、ファヤズテパから出土。高さ72cm・幅63cm・奥行き28cm、石灰岩製。脇侍の両手が失われている以外はほぼ完全な形で出土。制作の時期は1~2世紀あるいは3~4世紀など諸説ある】。

1~3世紀のファヤズテパの想像復元図。手前の仏塔入口に、インドはサーンチーのような門(トラナ)があるな・・・

【サーンチー; デリーの南方580㎞にある仏教遺跡で、世界遺産に登録されている。B.C.3世紀にマウリヤ朝のアショーカ王がつくらせたという第1ストゥーパは高さ16m・基壇の直径36mのドーム状。その周囲の東西南北に備わる塔門(トラナ)には精緻な彫刻がほどこされている】

壁画も展示されていた【ファヤズテパにて、壁から剥がれ落ちて堆積した状態で発見された断片を復元したという】。

顔だちがはっきりとわかる。

仏陀の顔の部分をズームアップ。

3枚上の画像右上に見切れている、帯状の壁面装飾。

彩色が一部残っている。

向かい側の壁にも同様の帯状装飾。ファヤズテパから出土、1~3世紀制作。

ファヤズテパから出土した菩薩像(1~3世紀制作)。

手のひらに線描あり。

左脇からのショット。

目当ての仏像には会えなかったが、今やムスリムが席巻しているこの地に かつて仏教が伝わり、栄えて通り過ぎていった痕跡を確かに感じ取ることができた。

満足したところでテルメズ・コーナーを脱し、他の地域の特集へ。

こちらはブハラからの出土品、6~7世紀制作。

ブハラのカラーン・ミナレット&モスクの模型もあった。

衣装もたくさんあったが、これまでの記事で扱ってきたので割愛。

こちらはカラカルパクスタン共和国の民族衣装(19~20世紀)。これまで見てきたのと違うなという直感だった。この記事を書くにあたり調べたところ、なるほどと思わされるものがあった。

【カラカルパクスタン共和国; ウズベキスタン北西部にある自治共和国で、この国の面積の37%を占める。独自の国旗・国歌・国章・憲法を有する。首都はヌクス。紀元前から栄えた古代ホレズム王国の領域にあたり、アムダリア川の流れが変わるたびに造り替えたという都城跡(カラ)が点在する。1925年、ヒヴァ・ハン国の一部と旧ロシア帝国の一部が合体して現領域が確立。紆余曲折を経て1936年、ソ連に属するウズベク共和国内の自治共和国となる。1991年にウズベキスタンがソ連から独立すると、翌年に改組され今日に至る。人口の3割がチュルク系カラカルパク人だがウズベキスタン人も多く、カラカルパク語とウズベキスタン語が通る。北部に広がるアラル海は隣国カザフスタンにもまたがり世界4位の広さを誇っていたが、ソ連時代に綿花づくりの用水として過剰な灌漑が行なわれた結果 アムダリア川が細り、半世紀で5分の1に縮小。かつて盛んだった漁業は振るわず、米やメロンづくりに転換している】

最後、エントランスの脇に「返還された文化財」というミニコーナーがあるのを発見。

19~20世紀に制作されたものという。

博物館を出て、300mと離れていないナヴォイ劇場へ向かう途中、ふと筋肉痛を感じる。あ、イスラーム・ホジャ・ミナレットにのぼったからか。翌日にくるとは、まだ若いかも・・・浮かれながらのし歩く

噴水越しに望むナヴォイ劇場【ロシア革命30周年記念事業の一環として1947年11月の完成を目指し着工したが、第二次世界大戦の影響で工事が遅れた。1945年、ソ連軍に捕らえられた日本人捕虜のうち457名がその建設に携わり、予定期日までに完成。1966年4月の直下型地震では市内の多くの建物が倒壊するなか、ほぼ無傷であった。地上3階・地下1階建て、1400名を収容するバレエとオペラの劇場。なお、ナヴォイは15世紀(ティムール朝)の詩人】。

正面入口前と北壁付近にスクールの子どもたち・教員と思われる集団がいて、踊っていた。

公演チケットを買わなければ中に入ることはできないらしい。正面入口付近を撮影して、そそくさと退散。

北壁のレリーフ。第二次世界大戦末期に強制連行された日本人数百名がこの劇場建設に携わった、と刻まれている。

劇場を後にして、ティムール広場を目指して北上。通りを越える。

広場へつながる道に子ども向けのアトラクションあり。

両側には屋台が並んでいる。この辺りが繁華街のはずで、土産物屋を期待していたが、それらしきものは見当たらない

面白い形のゴミ箱。

広場に到着。周囲のベンチで人々がくつろぐばかりで、売店などない。

土産物探しは翌日に延期して、中央郵便局を下見することに。

Wi-Fiを入手したおかげで、ガイドブックに記載のない情報はスマホでどんどん検索していたのだが、空港のポストはあてにせずタシケント市内でハガキを投函したほうが安全そうだった。で、タシケントを紹介する個人の記事とそこに載っていた地図を頼りに探したのだが、示された位置にたどり着いても廃墟しかなかった。

結論から言えば、地図上のマークが間違っていて通り1つ分南になっていたのだった。そう気づいたのは後になっての話であって、当時の自分は焦りつつナヴォイ大通りを越えてアミール・ティムール通りを北進。アブドゥラ・コディリ駅まで到達してキョロキョロ

勿論なくて、あきらめて来た道を引き返す途次、もしやと思ってナヴォイ大通りを東へ進んだら、あったのだった

勿論なくて、あきらめて来た道を引き返す途次、もしやと思ってナヴォイ大通りを東へ進んだら、あったのだった はぁ~ 簡単にあきらめなくてよかった

はぁ~ 簡単にあきらめなくてよかった

残すは夕食のみ。先ほど通り過ぎたお店へ向かう。わりと広いお店で、先客2組から離れた場所に腰を下ろした。最後の夜なのでボトルを頼みたいのはヤマヤマだったが、この日チェックインしたばかりのホテルまで戻ることを思うと さすがに手が出ず、グラスにとどめておいた。

サラダはこれまでチョイスしなかった組み合わせで、セロリときのこのにした。一口食べると不思議な、でもホッとする味わいだった。メニューを読み返すと、醤油が使われているようだった。コリアンダーやオリーブオイルも入っていて不思議な味わいなのだが、どこか懐かしい感じがするのは醤油に馴れ親しんだ身ゆえか。

【なお、ウズベクで醤油を使用するサラダは一般的なのか疑問に思い今回調べたところ、ヤポンスキー(日本)サラダなるものが存在することが判明。牛肉・トマト・きゅうり・コリアンダーにレモンや胡麻、醤油だれで味つけているらしい。自分が口にしたのは、それを洋風にアレンジしたメニューだったのかも・・・】

この日のメインは、食べてみたいと思っていたマスタバ。トマトベースの野菜スープwith米を期待していたので、個人的にはコマ切れ牛肉の香りが引っかかったが、好みの問題だろう【調べたところ、肉が入るのはマストのようだ。小さく切った肉を炒めてニンジン・ジャガイモ・玉ねぎとともに煮込んだ、米入りのトマトベースのスープ=マスタバの定義。なお、米は少量である】。

この赤ワインが超絶美味だった

たぶんピノノワール。

たぶんピノノワール。

サマルカンドでも見かけた類のお人形たちがお店の出口で見送ってくれた。

往きと逆の経路で地下鉄の最寄り駅を降りたはいいが、異なる出口から地上に出たようで、どの方向へ進めばよいのか分からなくなってしまった。

改札へつながる階段はホームの両端にあるのだが、往きにはオープンしていたはずの片方が下の画像のように閉鎖されていたので、否応なく誘導された模様(画像は翌日撮影)。

幸い周囲はにぎわっていて危なさは感じないが、なにせ往きに見かけていない景色。ワイン2杯飲んでるしな、自分に自信もない

藁にもすがる思いでヤン〇ックス・マップスを見たところ、ちゃんとホテルの位置を覚えてくれていた。チェックイン後しばらくとどまっていたので、宿を認識してくれたのだろうか。ともあれ、大通りをはさんで反対側にいるとあっさり判明。文明の利器ってやっぱ侮れないわ

(ちなみにタクシー配車とは別のアプリで、これもCちゃんに薦められてダウンロードしておいたのだった)

(ちなみにタクシー配車とは別のアプリで、これもCちゃんに薦められてダウンロードしておいたのだった)かくして19時半、無事にホテルへ帰着。

フロント脇のbarコーナーでビールをtake out、風呂あがりの晩酌にもありつけた。銘柄はブハラでも飲んだSARBASTだったと記憶しているが、画像を撮っていない

ハガキ書きに忙しく、日記を書く暇が一切ないまま夜は更けていった。

1 タシケント ⇒出国 (2023年8月28日)

22時離陸の便

なので、最終日ながらのんびりできるスケジュール

なので、最終日ながらのんびりできるスケジュール

汁ありラグマンを食したいと希望しつつも、時間が押せば食事は割愛になる可能性大だったので、朝食ビュッフェはしっかりと取った。

下の画像中央、茶色いのは馬肉ソーセージ。セージを効かせて臭みなく仕上げてある。これまでに馬刺しを口にしたことはあったが、勿論ソーセージは初めて。何肉か知らずに口に入れたら、馬とは思いもよらないだろうな・・・何にせよ、食べる機会を得られてよかった

【中央アジアの国々では馬肉をよく食すが、ウズベキスタンは例外的に全土では見られず、タシケント周辺のみという】

【中央アジアの国々では馬肉をよく食すが、ウズベキスタンは例外的に全土では見られず、タシケント周辺のみという】

おかわりしたお皿。画像左半分を占めるのは、ピロシキの具をクレープで包んだようなお料理。

そして、店先やビュッフェで目にしては心魅かれつつ ある種断腸の思いでパスし続けてきたメロンを遂に食す。

雪のように白い果肉を口に含むと、日本のとは全然異なる芳香

気品あふれる高貴な香りが鼻孔いっぱいに広がる。あぁ・・・シーズンの夏に訪れながら これを食べずして帰国の途につけようか、否である。

気品あふれる高貴な香りが鼻孔いっぱいに広がる。あぁ・・・シーズンの夏に訪れながら これを食べずして帰国の途につけようか、否である。

本当はもっとたくさん食したかったが・・・ハライタが怖いのでやめておいた。惜しいくらいで丁度よい

実は、メロンを食べて水を飲むと腹痛を起こしやすい、と列車の手配等をお願いした旅行エージェントからアドバイスを受けていた。暑さの中そう何時間も水を飲まないではいられないので、恐れをなしてここまで先送りしてきた。もはや最終日、後は野となれ山となれとトライ

とはいえ、しばらくは水を飲まないつもりだった。その代わりに、部屋に戻ってポットに湯を沸かし、チェックアウトまでに熱いteaを2杯飲んだ。

パッキングした荷物をチェックアウト時にフロントに預け、10時過ぎにホテルを出た。

地下鉄青ライン(ウズベキスタン線)で1駅、アリシェール・ナヴォイ駅の装飾は涼やかな水色。

さらに赤ライン(チランザル線)に乗り換えて4駅。前日とは逆方向へ。パフタコール駅の壁面装飾は綿花がモチーフという【パフタ=綿の意】。

ミルザ・ウルグベク駅から地上に出ると、立派なスタジアムがど~んと鎮座していた。この国でサッカーはポピュラーなスポーツなんだろうか・・・

【この記事を書くにあたり調べたところ、このミリー・スタジアムはウズベキスタンのFCブニョドコルの本拠地。チーム自体が2005年創設と若く、スタジアムは2012年築、3万4千人収容。なお、ウズベキスタンでサッカーは圧倒的に人気のスポーツらしい。1991年に独立という歴史の短さもあり、過去にワールドカップ本大会に出場したことはないが、ワールドカップ2026アジア2次予選ではE組の2位につけている。FIFAランキング64位、アジアで8位(2024年4月時点)。ちなみに1枚上の画像、パフタコール駅の近くにもスタジアムがあり、2009年6月6日にここで日本代表がウズベキスタン代表に勝利してワールドカップ南アフリカ大会出場を決めた(1-0、前半9分 岡崎慎司)。なお、ここを拠点とするFCパフタコール・タシケントは、ウズベク国内リーグで何度も優勝している強豪チームという】

ここから目指すはヤッカサロイ墓地。チャパナータ通り沿いに南東へ2㎞、さらに500mほど南下すればたどり着くはずだった。ホテルでタクシーを呼んでもらい、帰路だけ歩くのもテだったが、心もとなくなってきたスムの現金を温存したかったので、往復とも徒歩にチャレンジ

かなりの大通りをひたすら歩く。途中、メロン&スイカ売りに遭遇した。

サマルカンド以来、久々に酒屋を見かけた。お土産に買いたいが、重くなるのでひとまず先を急ぐ。

ヤンデッ〇ス・イーツの配達員と行き交う。タクシー配車以外にも手広く事業展開中、ホントすごいな~

南下のため大通りから右折するポイントは間違わなかった。が、ヤッカサロイという地名表示に安心した直後、ほんの数十m手前で東へ進んでしまい、住宅街のような袋小路に入り込んでしまった

これはやむを得ない・・・前夜の速攻解決を思い出し、ヤ〇デックス・マップスを開いてみる。表示された画面に導かれるまま戻ると、墓地の通用口にたどり着いた。小さな間口だったので、アプリでなければ通り過ぎてしまっただろう。つくづく文明の利器は偉大

(下の画像は帰路に撮影。右奥が通用口)

(下の画像は帰路に撮影。右奥が通用口)

墓地内を当てずっぽうに歩くうち、存外敷地が広大なことに気づく。案内板などないし、たどり着けるのか

心配の的が変わっていく。

心配の的が変わっていく。

なおもガツガツ参道を歩いていると、清掃員の方々3名に出くわした。その中の年配男性が、日本人か?と声をかけてくれたので "はい” と返すと、日本人墓地はあっちだよ、と教えてくれた。英語ではなくウズベク語かロシア語だったが、場面の状況からそう言ってくれていると理解した。お礼を言って奥へ進む。

50mも進まないうちに、それまでの林立する墓地とは明らかに異なる一区画に行き着いた。碑に日本語らしきものが書かれている。

あぁ、たどり着いたんだ・・・そう思った瞬間、万感胸に迫るものがあった。

長い距離歩くとなると行き着けない可能性もあると予想していたし、実際に小路に迷い込んだ時はダメかもと思った。時間に余裕がなかったら、あきらめていたかもしれない。が、ついに探り当てることができた。不安から一気に安堵したのと、断念しなくてよかった・目的を果たせたという達成感、この旅のフィナーレの高揚感・・・

折り鶴が捧げられている。

日本でも時折見かける、「世界人類が平和でありますように」と記された標柱。

タシケントで亡くなった方々のお墓。

上の画像の中央奥にご注目あれ。大写ししたのがこちら。ウズベキスタン全土で亡くなった日本人を共同で慰霊するモニュメントがある。

【第二次世界大戦末期、ソ連軍に捕らえられた日本人捕虜は57万5千人という。そのうち2万5千人がウズベキスタンに移送されて強制労働に従事し、死亡した800名余の方々はウズベキスタンの13ヶ所に葬られている】

その周囲の壁には、各地での死没者数が刻まれている。

歴史学を専攻した自分が大学時代に読んだ本の一節が印象に残っている(残念ながらタイトルも著者も思い出せず、確証に乏しいのだが)。

人は望むと望まざるとにかかわらず、過去からの恩恵に浴し、一方で負の遺産を背負わされる。自国の先達たちから正のバトンと負のバトンを受け取って生き、また次の世代へとバトンを受け渡していくのだ、と。

十五年戦争以降、どれほどの人命が失われただろう。様々な感情を抱きながら自らの命を賭してくれた人々が存在したから、ボロボロに敗れても日本は残った。それがなければ、戦後の復興はあり得ない。

先人たちのおかげで 自分は戦後日本でのほほんと生きてくることができた。本当にありがとうございました・・・慰霊碑に手を合わせる。

一方で、自分は日本の後輩たちに一体何を残せるのだろう。日ごろは頭をよぎりもしないくせに・・・いつになく感傷的になっている自分を嗤う。

ひとしきり過ぎた頃合いに、スーツ姿の日本人男性がやって来た。日本語を操るウズベク人と思しき人を伴っている。色々と説明を受けた後、タシケントだけでなく各地に戦没者が眠っているとは、お参りに行かなければ、と喋っているのが聞こえてきた。外務省または日本・ウクライナの親善に関わっている方なのだろうか。

日本人墓地を離れてなおもウロウロしていると、正規の入口にたどり着いた。通用口と違って、堂々としてるわぁ~

喉の渇きをおぼえて時計を見ると、朝食から5時間経っていた。そろそろいいかなぁ・・・ペットボトルの水をゴクゴク。途端に腸がグルグルッと動く。幸いそれ以上のことはなかったが、ギョッとした。これはメロン食べてすぐに水飲んだらダメだと思う、体感として

同じ道をたどって地下鉄駅へ戻りながら、この後の動きを考える。お土産探しは気になっているが、目当てのお店はこれまた地下鉄駅から歩かねばならず、迷ったならどれほど時間がかかるやら未知数・・・先に郵便局へ行くことにする。赤ライン(チランザル線)で6駅、緑ライン(ユーヌサバッド線)に乗り換えて1駅、アブドゥラ・コディリ駅で下車。こちらは駅構内の乗り換え表示。

最後に1枚残ったハガキを書くため、目についた食堂に入る。あまりお腹が空いておらず、メニューがモダンで魅かれるtraditional dishがなかったのと、スムの残金が気になったので、コーヒーだけにした。しかもウズベク語のメニューを指してテキトーに注文したら、トルココーヒーが来る始末

少量かつドロリとしているので長居には向かない飲み物だったが、30分以上粘り、ちゃっかりトイレも利用。感謝至極

少量かつドロリとしているので長居には向かない飲み物だったが、30分以上粘り、ちゃっかりトイレも利用。感謝至極

前日に探し出した郵便局へ向かう。

館内は天井が高く、広くて静か~な空間だった。

窓口がたくさんあり、近づいて表示を見てもウズベク語なので何が何やら

窓口とは別に何がしかを売るブースがあった。そこにいたおじいちゃんにハガキを見せてジェスチャーで “どこ?” と聞くと、10番を指差された。

が、1人待って窓口の女性係員にハガキを見せると、ポストに入れろとジェスチャーされる。気づいていなかったが、11番窓口の脇に青い箱があった。ポストの投函口はひとつなので、国内便と国際便を一緒くたに集めた後仕分けしてくれるようだ。切手貼りまで済んでると楽ちんだな~

せっかくだからと、前日は踏み込まなかったオロイ・バザールに足を運んでみる。

【付近に高級ホテルが建ち並ぶことから、質が高く値段も高めな品ぞろえらしい。なお、タシケントで最も有名なチョルスー・バザールは質も値段も中庸らしい。チョルスーに近いホテルに泊まりながら、訪れたい場所&時間の関係で縁がなかった

】

】

入ってすぐは時計や電気製品などのアーケード。

そこを通り抜けて屋外に出ると、食品を扱っている。

時間帯のせいかもしれないが、人でごった返すでもなく、小綺麗な感じ。

緑鮮やかな香草たち・・・シュヴィト・オシュ

を思い出す。

を思い出す。

脇に大手スーパーマーケット・チェーンもあった。これまでmini marketで用を済ませてきたので、興味津々。が、先を急がねばならず・・・後ろ髪引かれつつ去る。

地下鉄の緑ライン(ユーヌサバッド線)で2駅、オイベックで下車。東京でいう表参道のようなオシャレなエリアを1㎞ほどずんずん歩いて土産物屋を目指す。

最後の詰めは またしてもヤン〇ックス・マップスに頼り、無事に到着。

卸がメインなのだろう、店内は商品が雑然と並んでいた。お店の方が自分についてまわるので、ゆっくり選べる感じじゃなかったのが残念だったが、スザニのような刺繍がほどこされたポーチを6つ購入。スムは残金わずかなため、ドルの現金で支払った。この国ではドル払いにも好意的なお店が多かった。両替すると得なのかなぁ・・・

来た道を戻りながら、往きに発見したリカー・ショップに意を決して入った。地上はディスプレイのみ、お店は地下にあった。

前夜飲んだ赤が美味だったので、狙いを定めてお店のお姉さんにオススメをたずねた。3本紹介してもらったが、エチケットに記されたウズベク語が読めるはずもなく・・・勘でフルボトルを1本選ぶ。175,000スム(≒2,100円)也(帰国後に撮影)。

オイベック駅の300m向こうに気になるレストランがあった。通し営業なので開いているはず。が、注文から品出しまでどのくらいかかるか全然よめない。頭の中で計算してみると、サイアク空港までギリギリの時間になる可能性もあった。夕方は道路が混むだろうし。

結局、ホテルへ戻ることにした。幻の汁ラグマン・・・いや、行ったところでお店に用意があるか知らんけど

地下鉄の青ライン(ウズベキスタン線)で4駅、17時過ぎにホテルへ到着。

最寄地下鉄駅のそばで遭遇した猫。

フロントがヤ〇デックスで呼んでくれたタクシーで空港へ向かう道中、たしかに車は多かったけど前日のように混むことなくスムースに到着。

ときに18時前、離陸4時間以上前につきチェックインの手続きが始まっていなかった。一度バッグを開けてパッキングを最終的に確認し、19時前にカウンターへ行ったら1時間前とはうってかわって長蛇の列ができていた。何がしかの団体が搭乗する模様で、ものすごい人数に膨れあがっていた。体格も大きいし荷物も多かったから、スポーツ選手の対外試合はたまた合宿だろうか??

結局1時間近くかかってチェックインが完了。20時~20時半に指定場所で返却することになっていたWi-Fiルーターも無事に返すことができた。

出国審査を終え、残る時間を現地通貨の消費を兼ねたお土産の最終調整に充てた。そもそも4万スム(≒480円)弱しか手元に残っていなかったのもあり、空港値段の前に大したものは買えず、2,200スム(≒26円)は持ち帰りとなった。

売店で見かけて即買いしたのは、ブハラはラビハウズほとりのレストランで開栓直後に持ち去られた銘柄のビール。叙情的なイラストがお気に入り。

仁川への便は30分遅れで22時半に離陸。案の定到着も遅れ、なんと乗継便の出発時刻に着陸するありさま

それでも同じアシ〇ナ航空のtransferだから置いていかれることはなく、係員に "急いで” とせかされながら空港内を爆走した。自分はかなり先頭についていき、ドカドカ走れて私ったら元気じゃんと能天気に思ったが、普段はかないランニングシューズのおかげと後ではたと気づいた

なお、乗り継ぎ客の多くは航空会社のオペレーションが原因なのに走らせるのか?って感じで腰が重そうだった。

なお、乗り継ぎ客の多くは航空会社のオペレーションが原因なのに走らせるのか?って感じで腰が重そうだった。こうして40分以上delayして仁川を離陸。成田到着もやはり遅れた。この航空会社の便で帰国するなら、前後の予定に余裕をもたせないとマズイだろうな・・・

★ 終わりに ★

記事の中にたびたび登場したヤン〇ックス。配車アプリは確実に安くタクシーをつかまえることができるし、地図アプリの現在地情報には何度も助けられた。ヤン〇ックスに限らずとも、翻訳アプリでタクシー運転手との関係を持ち直したりもした(記事「その2」)。これからは海外放浪旅もデジタル化が進んでいくのかもしれない。はたして自分はついていけるのだろうか

ヒヴァの雨と寒さ、タシケントの涼しさに季節の移ろいを感じて面白かった。自分の5日前にヒヴァを訪れたCちゃんからは好天で暑いと聞いていたが、この旅で初めて傘をさし半袖では肌寒いような気温だった。ヤッカサロイ墓地への往路2.5㎞を水1滴も飲まず、また土産物屋への往復2㎞を難なく歩き通せたのは湿度が低く快適な気候のおかげだったと思う。ブハラで経験した39℃を考えあわせると全体を通して大きなギャップがあり、同じく旅の最中に夏から秋へ変わっていったトルコを懐かしく思い出した。

旅を計画しはじめた当初、テルメズまたはヒヴァのどちらを訪れるか悩んだ(旅程の都合上、両方は無理)。テルメズの観光向け整備があまり進んでいないようなのと、テルメズで発掘された仏像の傑作がタシケントのウズベキスタン博物館にあるのが決め手となり、ヒヴァを選んだ。そして休館日の月曜(8月28日)を避けて博物館を訪れるため、ヒヴァの滞在を最短にとどめてタシケントに戻るスケジュールとした。が、既報の通り肝心の仏像には出合えずじまいであった・・・。1日早く博物館に足を運んだCちゃんからドイツへ出張の旨を聞いた時はさすがにガッカリしたが、思いのほかヒヴァを気にいってしまったので、テルメズに足を運べなかったのはどうでもよくなっていた。なんてゲンキンな私

対してCちゃんはよほど悔しかったとみえて、2024年1月初めにベルリンに飛び、出張先で件の仏像にまみえたのだった。自分にはその発想は全然なかった・・・つくづく性格の違いが浮き彫りになるエピソードである。

おしまい

おしまい