旅の第2弾では以下の地図の➋を出発して、➌~➑をまわりました。なお、後の下線部の数字にも対応しています。

2・3・4・5 ルセ ⇒スヴェシュタリ ⇒シューメン ⇒ヴァルナ (2024年8月21日)

7時過ぎに起き、ヴァイキングの朝食をとる。テラス席に座ったのだが、まもなく近くの席にやってきた人がタバコを吸い始めた・・・アンラッキー

エレベーターホールにある扉を開け、ベランダに出てドナウ川を眺める(南西の方角)。

北東は前日に国境越えの橋を渡ってきた方角で、画像右奥には工業地帯が垣間見える。

この日はチャーターしておいたタクシーでスヴェシュタリを観光した後、シューメンまで連れて行ってもらうことになっていた。前日にブカレストから国境越え&イヴァノヴォへの往復をお願いしたのと同じタクシー会社なのですっかり安心していたが、10時にホテルでpick upの約束なのに時間を過ぎても現れない。いてもたってもいられずロビーを出てホテルの入口に立ってみたが、一向に来る気配がない。

ホテルのフロントの方に協力していただいてタクシー会社に電話してもらったところ、15分遅れでやって来た。初老のドライバーは別のホテルで私たちを待っていたという。タクシーとホテルを予約してくれたCちゃん曰く、当初は別のホテルに予約を入れていて変更の連絡をしたのだが、その情報がどこかで止まっていたらしい。ま、結果よければ全て良し

ルセからスヴェシュタリへは東へ50㎞ほど。道中の車窓で私たちの目を釘付けにしたのは、前日同様にヒマワリ畑だった。ルーマニアだけでなく、この国でもたくさん栽培しているらしい。何枚もピンボケ写真を生産した後、なんとか撮れたのがこれ。旬を過ぎたのか暑さにやられたのか、頭を垂れた姿である。

【この記事を書くにあたり調べたところ、ヒマワリの生産量世界1・2位をロシアとウクライナが争っていて、ルーマニアとブルガリアも10傑に名を連ねていることが判明】

1時間20分でスヴェシュタリに到着。メインであるトラキア王の墓は、ガイドによる数人ずつの見学しか認められていない。先着の待ち人がいてくれたおかげで、私たちはすぐに見学することになった。こちらが入口。

【豊富な水源に恵まれ重要な交易路につながるこの地は、B.C.3世紀前半には何千人もの人口を有するゲタイ(古代トラキアの一部族)の首都として繁栄した。ゲタイの王ドロミケテス(B.C.280年没、推定30~35歳)とその妻が埋葬されている。墳墓は直径70m、高さ11.5m】

そのそばには実をつける木。

墳墓は厳重に保護されているため、荷物は鍵付きのロッカーに預け、靴にはカバーをかけて入場することになる。

内部に入る前にガイドによる説明があり、パネルや発掘品が展示されているのだが、墳墓内は一切の撮影禁止

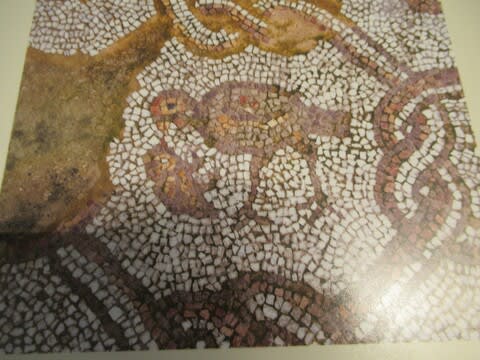

しかし画像が皆無では想像を膨らませようもないので、ビジターセンターでもらったDVDからCちゃんがスクショしてくれた画像を以下に載せる。

トラキア王の墓 玄室の彫刻、これが私をこの国へ呼び寄せた。

ほんのわずかではあるが、一部に彩色が残っているのを確認できた。顔だちが一体一体異なるのもいい

【B.C.3世紀末~半ば築、ゲタイの文化とヘレニズム文化が融合している。石造りの羨道(墳墓の最深部へ導く通路)・前室・玄室(遺体を安置する空間)という3部構成のうち、玄室には2つの棺を取り囲むように10体のカリアティードが彫られている。カリアティードとは、古代ギリシャの神殿建築に淵源を持ち、円柱に代わって梁を支える女性をかたどった彫刻。アテネのアクロポリスにあるエレクテイオンが最も有名な作例】

ここのカリアティードは他に類例のない半人半植物だという。植物であることを示すのが下半身のこの部分。一見スカートのようにも見えるが、花のがく片を逆さにした表現と解釈されている。

玄室の壁の上部には鉛筆画と見紛うような壁画が残っている。これが今日まで失われず守られてきてよかったと、心うち震えるかそけさである。

【壺・槍・刀・盾を手にする4人の従者、神格化された支配者ドロミケテス、彼に月桂冠を授けようとする女神が描かれている。なお トラキア人の死生観は独特で、死後も魂は消滅することなく幸せな場所へ移るものと信じていた】

時計を見ていたわけではないが、内部には10分もいられなかったと思う。ガイドに促され、後ろ髪引かれつつ去らねばならなかった。内部の室温を保つためには致し方ないんだけど・・・許されるのならば、いつまでも見ていたかった

墓を出たところで解散。私たち2人はガイドさんに先導され、他の墳墓に向かう。王の墓のみと、それプラスαの2つの料金体系があり、せっかくだからとプラスを選んだ私たち。

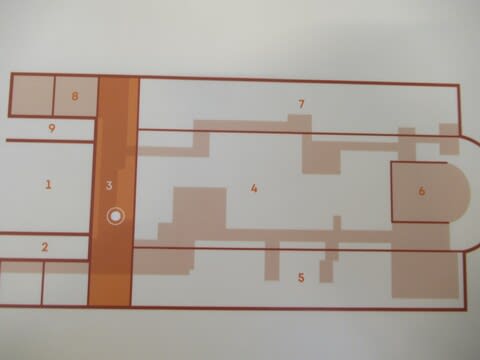

ちなみに、スヴェシュタリの全体図はこちら。私たちがまわったのはピンク色の丸で囲んだ部分で、その中の最も大きいオレンジ色のマークがトラキア王の墓である。

【この全体図に示されている一帯は、先史時代~中世にわたる140以上の遺跡を擁する。1982年に前出のトラキア王の墓が発見されると、その数年後には世界遺産に登録された】

2番目に入場したのはこちら。かまぼこ型の金属で覆われた部分にいざなわれた(ここも内部の撮影禁止)。ガイドさんの説明によるとB.C.9世紀につくられたが、B.C.3世紀前半の地震により崩壊してしまったという。石造物の断片が転がる空間にトラキアらしい特徴があったかと問われれば首をひねるしかない・・・

3番目に入場したのがこちら、青い扉を入る。

ここも内部の撮影禁止だったので、ビジターセンターでもらったカードを撮影して載せる。

内部への入口は1m強しかなく、大人はかがむしかないサイズ【下の画像の扉は新しいものに変わっているが、元々は石で閉じられていた。そのようなスタイルは古代トラキアで類例がなく、小アジア(アナトリア)の影響が見てとれるという】

中には入れず、ガイドの説明を聞くだけだった。曰く、先ほどの墳墓と同じくB.C.9世紀のものだが、こちらは地震の被害を受けなかったらしい。人間の骸骨や生贄と思われる動物の骨などが発見されたという。プラス料金を支払ってこれか・・・なんだかコスパ悪い気がする。中に入れてもらえるなら、全然違うんだけどなぁ

出たところでガイドと別れ、周囲を散歩することに。墳墓の周囲には、とりどりの草花が顔をのぞかせていた。

タンポポ。綿毛をつけているものも。

先ほどまでいた墳墓を見晴らす。

更に道沿いで見かけた花々。

いわゆる支石墓タイプのお墓が屋根で保護されている。

【これもプラス料金で入場した墳墓と同じくB.C.9世紀のもの。板状の石でつくった棺の中に死者を納めて地中に埋め、さらにその上を別の石で覆っている】

マメ科の植物に、アザミ系

やはりトラキア王の墓はひときわ大きい。

てか、こんな光景に既視感アリ。韓国は慶州の大陵苑もこんな感じだったなぁ・・・時期はブルガリアのが何百年も前、断然早いけど。

ひとまわりして、最初にタクシーが停まった場所に戻った。その脇のビジターセンターに入ると、パネルによる説明と売店があった。

マネキンはトラキア人を想像・復元したものか

売店でハガキを探すと、撮影できないためか墳墓内部のは売れに売れていて、1枚しか買えなかった。イヴァノヴォがよみがえる・・・この国では8月下旬に在庫が切れがちなのか

ビジターセンターの前には郵便ポストもあった。

乗り込む前に、タクシーを撮影

2日間、この会社にはお世話になった

結局スヴェシュタリで1時間半過ごし、13時に出発。

シューメンまで50㎞南下する道中、引き続きヒマワリ畑に目を奪われた。

1時間余りでシューメンの中心部に入ると、行く手にそびえる丘の上に要塞が見えた。アフトガーラ(バスステーション)で降ろしてもらい、ドライバーさんとはお別れ。

この日の宿があるヴァルナ行きバスの発車までたっぷり時間があったが、要塞へ行くには足りない。2階建てのバスステーションを上から見下ろしてみる。

バスステーションに隣接する食堂でビールを注文し、飲みながら時間をつぶす。ここシューメンの地ビールであるシューメンスコを求めたら、置いてないと

やむなくカメニツァにした。これもシェアの多い銘柄、初めてありつけて満足

バス乗り場が明確に示されていないため、待ち合い客の動きを観察しつつ今かいまかと待った。バスステーションの様子はこんな感じ。

結局15時45分に出発、シューメン滞在はたったの1時間半。単なる通過地点になってしまった

【公共交通機関を極力使いたいと思いつつ、スヴェシュタリはそれのみでのアクセスが不便である。全体の旅程を勘案すると この日のうちにヴァルナに着く必要があり、タクシーを利用ついでに交通の要衝であるシューメンまで乗せてもらうことにしたのだった】

80㎞東のヴァルナへは1時間20分ほどで到着【ヴァルナ; ブルガリアの海の首都の異名を持ち、国内で3番目に多い人口を擁する黒海沿岸の都市。ビーチリゾートのひとつ】。

バスステーションから宿のある海岸付近までは距離があるので、タクシーをつかまえた。

個人経営のゲストハウスだったため、住所を頼りにドライバーに探してもらってなんとか到着。門を入り、インターホンを押してしばらくするとオーナーのおじちゃんが階上から下りてきた。エレベーターはなく、階段をのぼって4階の部屋に案内された。扉を入ると2畳くらいのスペース(前室?)があり、左手にトイレ&バス、中央奥にダイニングキッチンとベッドルームが一体化した20畳くらいの空間が広がっていた。全面窓で、すこぶる見通しがよい。

古いアパートメントをコンドミニアムに転用した感じ。どちらかというと、連泊する海水浴客がターゲットなんだろうなぁ

オーナーは部屋の設備や鍵についてあれこれ説明し、せかせかと去って行った。

明朝にはここを発つので、すぐに出かけねば。水着の上に服を重ねて街に飛び出す。夏で日が長いのが幸いである

海岸の手前に広がるプリモルスキ公園では、子どもたちが声をあげて遊びに興じていたり、演歌のように聞こえる歌謡曲をマイクで歌う人がいたり。かと思えば、ふと目に入った植え込みの陰にはホームレスと思われる家族が座っていたりして、なかなかに雑多な様相を呈している。

海岸沿いの道に出ると、人出は少なくない。海辺には猫が多いと聞くが、ここも例外ではないらしく集結していた。

ビーチ沿いに北上していく。1998年のトルコ訪問以来、久々に間近にする黒海である。

私たちの目的は海水浴ではなく、海沿いの公共露天風呂だった

Cちゃんが情報をゲットしたこちら、水着を着ていれば誰でも無料で利用できる。下の画像手前の屋根の下が男女別の更衣室になっているが、扉はなく壁に囲まれた2畳くらいのスペースがあるだけ。鍵付きのロッカーなど勿論ないから更衣室の外の棚に置き、湯船につかりながら荷物を見張る感じ。露天風呂からあがったら宿に直帰するつもりで財布やパスポートなどは部屋に置いてきたが、デジカメと部屋の鍵は貴重品になってしまう。

別の角度から露天風呂をパシャリ

丁度よい温度でもあり、のんびり長湯をする人々が多かった。

持参したタオルで手足を拭いた後、濡れるのもかまわず水着の上に再び服を着て、来た道を戻る。こんなトレインも走っていた。

途中でビールを飲んだきりなので、さすがにお腹がすいている。夕食はどこで食べようか・・・ひしめきあう飲食店を物色しながら歩いていると、眺めの良さげな2階建ての食堂に行きあたった。入口に立っていた呼び込みの女性店員にメニューを見せてもらうと、値段は問題なさそう。店内はまだ空いていたが念のため、20時に必ず来るから、と名前を告げて予約。

部屋で水着を脱ぎ捨ててお店に戻ったら、呼び込み係は交代していたがちゃんと引き継がれていて、すんなり通された。案の定混み始めていた店内で2階の窓際席を確保できたのは、あのタイミングで予約した功名だろうと思っている

私たちの座席からの眺め。ビーチに立てたパラソルの下にも1階席があるようだった。

昼間に振られたビール、シューメンスコにまみえる。ワイン党の自分だが、暑い時にグビッと飲むビールはたまらない

ミートボールのトマトソース煮込み。

イカのグリル、ディル&レモン風味(ピンボケでごめんなさい

)。スライスしたレモンがしっかり入っていて、爽やかな味わいだった。

タリアテッレ・イル・ディ・マーレ。オイルベースと思い込んでいたら、クリームソースだった。意外だったけど、美味ければ全てよし

魚介に合わせて、ロゼワインをデキャンタで追加。

そうこうしているうち、黒海に陽が沈んだ。う~ん、特等席

さらには花火まで。打ち上げ場所はかなり向こうのようだが、恩恵にあずかってラッキー

お料理、景色もろともに満足して席を立つ。宿までは10分弱だが、途中に見かけたリカーショップでペットボトルの水(1リットルで1.4レヴァ≒118円)を購入。あいにく50レヴァ札しかなかったが、赤いアロハシャツにグラサンの店員は嫌な顔ひとつしなかった。うれしいなぁ

宿に着いたら22時をまわっていた。交互にシャワーを浴びた後、晩酌タイム

実はこれ、前日にルセで買ったものだった。見学できなかった神殿と道路をはさんで向かい側に目ざとく酒屋を見つけ、フラリと入ったところ国内外のワインを多種そろえていた。もちろんブルガリア産、どうせなら訪れる場所のがいいよね、とトラキア渓谷産のを購入【バルカン山脈とロドピ山脈にはさまれた一帯で、カザンラクやプロヴディフなどが該当する】。

値段もピンキリだったが、普段使いなので中庸をセレクト、しめて7.5レヴァ(≒630円)。ワイングラスはこの部屋に備え付けのを借用。

5・6・7・8 ヴァルナ ⇒ネセバル ⇒ブルガス ⇒カザンラク (2024年8月22日)

前夜が0時過ぎての就寝で惰眠をむさぼっていると、CちゃんからのLINEで7時過ぎに起こされた。朝に強い彼女はひと足早く起きて海辺で日の出を見た後、全然方角の異なる大聖堂まで出かけ、それらの画像を送ってくれたのだった。

ゲストハウスに朝食は付いていないので、戻ってきたCちゃんが道中で見かけたというベーカリーまで出かけた。ケーキなど洒落たもののほうが種類豊富だったが、やはりパンにする。

テイクアウトして部屋にて食す。エスプレッソとパンで4.6レヴァ(≒387円)。

この日はまずネセバルに寄ることになっていた。バスステーションまで遠いのでオーナーにタクシーを呼んでもらおうとしたが、有料で送るよと。最初は20レヴァ(≒1,682円)と言われたが、Cちゃんがすかさず値切ってくれて10レヴァ(≒841円)に落ち着いた。前日のタクシーが9.2レヴァだったので、妥当な額ではないだろうか。

8時半に宿を出発。9時発のバスは売り切れていたため、1時間少々待つことに。その間に構内のトイレを利用したが、有料(1レヴァ≒84円)だった。

10時頃、やって来たのはワゴンのような小型車両だった。

内観はこんな感じ。

2時間余りバスに揺られ、私たちは半島の手前の大通りで降ろされた。半島まで連れて行ってくれるバスとそうでないのの2種類あると事前情報で知っていたが、後者だったか・・・

嘆いたところでどうしようもなく、大きな荷物を抱えながら半島の入口まで1.5㎞歩くのみ。

緩やかな坂をのぼっていくと、木々の隙間からネセバルの半島が見えてきた。

この角度からだと、半島へつながる道がはっきりと感じられる。まるで江の島のようだ。

【ネセバル; B.C.2000年以降にトラキア人がつくった集落メセンブリアに始まる。ネセバルはスラブ語名。B.C.6世紀にはギリシャの植民地となり、その後もローマ帝国、ビザンツ帝国、第一次ブルガリア帝国、第二次ブルガリア帝国、オスマン帝国と次々に支配者が変わりつつ、黒海やエーゲ海交易の中心として繁栄した。もともとは島だったが、現在は人工の地峡で結ばれている。様々な時代の遺構を残すこの地は1983年 世界遺産に登録された】

半島の入口には黒い風車がそびえる【18世紀後半~19世紀築、当時の風車は土台が石造りで円筒形。1年中吹き寄せる海風を利用して製粉などの動力として活用した】。

大きな荷物を抱えながらの観光はしんどいので、どこかで預かってもらいたい。思案してお土産を買うだろうという予想のもと、民族衣装を売るお店のおばちゃんにお願いしたら気前よく置かせてくれた(去り際に撮影)。

ここから35㎞離れたブルガスを16時に出る列車

に乗らねばならないので、逆算してネセバルに滞在できるのは2時間のみ。限られた時間を無駄にするまいと歩き出す。

半島内に点在する教会のうち、まず最初に目に飛び込んできたのが聖パントクラトール教会【13~14世紀築】。美しく整えられた花壇に目を奪われつつ、脇を通過して右折。

道なりに数十m進むと、左手に洗礼者ヨハネ教会が見えてきた【10世紀末建築。ネセバルにある中世の史跡のうち最もよく保存されているもののひとつで、バシリカ式からドームを擁する十字型の教会への変遷を示す典型例である。赤いモルタルで接着した石造りだが、扉の上や窓の周囲にはレンガによる装飾も見てとれる。考古学的調査により、ここはB.C.4~B.C.2世紀に栄えたギリシャ神殿の跡地であることが判明。時代が下って4世紀の洗礼堂の遺構と思われるものも発掘された。さらに6世紀には、3つの身廊を持つ初期ビザンツ期の大聖堂が建てられていたことも明らかになっている】。

ノブを回すと扉は閉まっていたが、すぐに開けてもらえた。ここで共通入場券を購入【5つの教会・考古学博物館・民族博物館への共通入場券は何種類かあり、私たちが選んだのは4churches(15レヴァ≒1,262円)】。

かつて祭壇だったと思われる教会の中心部にはイコンが並んでいる。

画像左、マリア様の壁画は色彩鮮やかで新しそう・・・その奥(画像中央)のは古そうだなぁ。

てか、左手に悪魔を引っつかみ右手でハンマーを振り上げ、こちらに視線を送るマリア様ってシュール・・・斬新かも

古そうなフレスコ画にズームアップ。

人の流れに沿って通りを進んで行くと、廃墟となった教会にたどり着いた(こちらは無料である)。

【聖ソフィア教会; 5世紀後半~6世紀前半築、ネセバル最古の歴史を持つ。地下にはアポロン神殿の遺構があり、かつてこの場所はアクロポリスだった】

惚れ惚れするようなアーチ。

聖ソフィア教会から北へ伸びる道を行く。ワイン売ってる、覗きたいけど時間ないよぉ

石造りの上(2階)に木造が乗っかっている、面白い

【今回調べてみたら、これはブルガリア土着の建築様式らしい。建てられたのは、オスマン帝国の支配を脱却しブルガリア文化の再生を目指した民族復興運動期(18~19世紀)】

半島最北部に位置する生神女エレウサ・バシリカに行き当たった【6世紀、聖母マリアに捧げるために建てられたが、14世紀以降に倒壊したという】。

その傍らには塔らしきものも残っている。なお、画像奥に垣間見えているのが本土のサニー・ビーチ。

半島北岸沿いの道を左折し、聖パラスケヴァ教会へ【13~14世紀築。アーチの上に緑色の陶器がはめ込まれている。なお、聖パントクラトール教会(11枚上の画像)も同様の装飾を持つ】。

この教会、内部にフレスコ画が残っていないのを逆手に取り、他の教会のものだったフレスコ画を運んできて展示している。画像の左右中央に着目ください。

収監された聖ジョージ(17世紀制作、聖ジョージ教会にあった作品)。

【現在、ネセバルに聖ジョージ教会なるものはない。第2次ブルガリア帝国統治下の14世紀、この地には40もの教会が建ち並び、人口あたりの教会数でヨーロッパ随一を誇ったといわれるが、その多くが現存していない。島の衰退とともに消えていった教会のひとつなのだろう】

このフレスコ画について説明しているパネルを撮り忘れ・・・詳細不明でごめんなさい

通りすがりの教会。廃屋と化し、ガイドブックには名称すら載っていない。先ほどの教会と同じく、アーチの上に陶器を埋め込んだ装飾である。

聖スパス教会【17世紀築。当時のフレスコ画がよく保存されている】。

教会の脇に立つイチジクの木。

中に入って係員に共通券を見せたら、あと10分で閉まるという。14時から30分間、中休みがあるんだそうだ

というわけで、急いで見学するハメに。私たち以外にも観光客がいるから心強いけど。

最上段には聖母マリアの生涯が描かれている。

反対側の壁の最上段にはイエスの生涯が展開していた。こちらはラザロの蘇生【新約聖書に記されている、イエスが起こしたと伝えられる奇跡のひとつ。ラザロが病死して4日後にイエスが墓の前で「出てきなさい」と呼びかけると、埋葬用の布で巻かれたラザロが生き返った。なお、ラザロはキリストが十字架で処刑された後も伝道に生涯を捧げ、殉死した(殉死の地はマルセイユやキプロス島など諸説あり)】。ラザロ(右端の包帯グルグル巻きの人)の一番近くにいる人物(赤い服)が鼻をつまんでいて、コミカルな感じ。

エルサレム入城【十字架で処刑される数日前にイエスはエルサレムに入った。その際、自らが救世主であることを示すために旧約聖書(ゼカリヤ書)の預言に基づきロバの子に乗って入城した。ラザロを生き返らせたという噂が広まる中での登場に、人々はイエスを熱狂的に迎えた】。

歓迎のあかしとして木の枝や上着が地面に敷かれたという聖書の記述を丁寧に再現している。

弟子の足を洗うイエス。

教会の中心となるアプシス。

出窓やくぼみ(壁龕)に至るまで、精緻にフレスコ画がほどこされている。

壁の下部には植物文様も出現。

最後に聖ステファン教会【11~13世紀築。16~18世紀に増改築】が残った。実はここ、荷物を預かってもらった民族衣装屋の目の前にある。つまりは、ひとまわりしてきたのだった。

この教会だけ塀に囲まれていて、厳重な感じである。

庭には発掘品と思しき品々が陳列されていた。

質素な入口をくぐって、振り返る。

幅4mほどの玄関間(ナルテックスとも。18世紀の増築)に壁画がど~んと広がっていた。

その一部に寄ってみる。上部中央の円の中にイエスがおり、最後の審判の場面が描かれている。

中に入ると、ここネセバルで見てきた教会の中で明らかに大きい。中心となる教会だったのだろう、至聖所が大きく区切られているし、柱の彫刻は豪華で、高い天井を埋め尽くすかのようにフレスコ画であふれている。

祭壇側から振り返る(Cちゃんにモザイクをかけた)。司教座と説教壇(18世紀制作)も堂々として立派。

左端はイエス、そのすぐ右はペテロ? とすると、題材はペテロの召命か

【ガリラヤ湖畔を歩いていたイエスは、漁をしていたペテロ(シモン)とアンデレの兄弟に「私についてきなさい。あなたたちを人間をとる漁師にしよう」と声をかけた。彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った、と新約聖書にある】。

セバステの40人の殉教者【313年にコンスタンティヌス帝がキリスト教を公認したが、共同支配者であるリキニウス帝はキリスト教徒を迫害。セバステの街(現アルメニア)でキリスト教徒であると告白した40人の兵士が拷問のすえ殉教した。石で打たれ歯を折られたうえに寒空の下で身ぐるみ剥がれて氷の張る池に放り込まれた。夜が明けた時わずかに生きている者もいたが、全員が灰になるまで焼かれたという壮絶な最期であった】。

この教会を出て南に少し進むと、これまたガイドブックに記載されていない廃教会があった。自分たちが気づかなかっただけで、他にもあるんだろうなぁ・・・

やおらお店に戻り、民族衣装風の刺繍をほどこしたTシャツをCちゃんが購入。お礼を言って店を出る。

この半島のメインストリート(メセンブリア通り)を西へ歩いていると、郵便局を発見。これ幸いと、切手をまとめ買いする。

かつてこの都市を守っていたゲートに向かって、下り坂になっている。両脇に並ぶ店を見まわしながらポストカードを探したが、ついぞ買えずじまい。いかんせん、時間がなかった

ゲートを出たすぐ脇がバスの乗降所である(ヴァルナ発のバスで私たちが降ろされた場所とは異なる)。その一角にある有料トイレを使用した後、14時半からバスを待った。が、一向にブルガス行きは来ない(今思うと、半島を出て別のバス停まで行かなければならなかったのだろう)。

そうして20分近く経った時、タクシーに乗らないかとドライバーが声をかけてきた。もはや迷う余地はなく、即決。

バス乗降所の隅に停まっていた車に近づくと、私たちに声をかけたドライバーに他のドライバーが何がしか言っていた。言葉は全く分からなかったが状況や雰囲気から察するに、抜け駆けしたことを非難したと思われる。文句を言ったドライバーのほうが先に来て客待ちしていたのだろう、来た順に客を乗せていくのがルールであるならば先を越すのはよくない。しかし、何本もバスを見送る私たちを見かねて声をかけてくれたドライバーに救われたのは間違いない。複雑な気持ちにならざるを得なかったが、観察してタイミングを見計らい行動するのが商才なのだと印象に残った。自分の生業は全く違うが、双方の祖父が商人の家に生まれ育ったゆえの雑感かもしれないが・・・

結局50分かかってブルガスに到着、40レヴァ(≒3,364円)だった。16時の発車まで20分に迫っていたことを思うと、綱渡りだったと今さらながらに思う。

シューメンと同様に単なる通過地点となってしまったブルガス【ヴァルナに次ぐ第4の都市で、黒海に面する。ブルガリア東部の交通の要衝】。

駅だけでもファインダーに残そうと歩きまわった。駅の外観。

木製の扉がクラシカル。

天上から下がっているモチーフ(画像右上)が美しい。

切符売り場。一瞬ひじ掛けと思ったモノは、列を仕切るチェーンポールの代わり

美しき2階のアーチ。ロシアもこんなだったなぁ・・・公共交通機関絡みの建造物のたたずまいに かつてこの国が共産主義だった名残りを感じる。

ブルガスは、首都ソフィアから東へ伸びる数多の鉄道路線の終着駅のひとつである。よって、車止めがある。

私たちが乗った列車はこちら。

比較的新しい車両で、内部は小綺麗だった。

8時にパンを食べた後に水分以外は口にしておらず、さすがに空腹を感じてスナックをつまむ。ブルガス駅の売店で入手したもので、1.6レヴァ(≒269円)。サンドイッチなどジャンキーでないものもあったが、夕食にさしつかえそうだったのでやめておいた。

ブルガスから西へ160㎞、カザンラクで途中下車。2時間45分経っていた。

カザンラク駅にて。画面中央奥がブルガス方面。夏なので、まもなく19時というのに明るい。

鉄道駅は町の中心となるセヴトポリス広場から直線距離で400m離れている。迷わないように大通り沿いに遠まわりし、ホテルまで10分かかった。

この旅の全てのホテルを検索・予約してくれたCちゃん曰く、ここが一番良いのだそうだ。

たしかにドアを開けると玄関のような空間があり、部屋全体が広々としていた。

ソファ(画像右端)もゆったりしている。窓が2方向(写っているの以外に、画像左端の外)にあって明るい。

バス&トイレは白く清潔だった。

口コミの良さげなレストランを調べ、19時半頃にホテルを出る。200mも離れていない近場にあった。

私たちが座ったのはテラス席。陽光まぶしき昼間は広げるのであろう日除けシェードは閉じられていた。

まずはビールでのどを潤す。暑い中を歩きまわった後の1杯はたまらなく良い

BECK’Sはてっきりブルガリアのだと思っていたが、今回調べてみてドイツ産しかもシェアの首位を争う銘柄と知った。だってビールに疎いし、ドイツを訪れてないし

夏野菜がてんこ盛りのバルカンサラダ。白いのはチーズ。卓上のビネガーやオイルを振りかけて食した。

画像右はケバプチェ【ブルガリア料理の定番。ひき肉をクミンや胡椒で味付けし棒状の細長い形にして炭火焼にしたもの。パン粉や卵・牛乳などを使用しないため、肉らしい食感が特徴。オスマン帝国が起源の料理で、帝国の支配拡大に伴いバルカン半島に広がり、同種の料理はこんにち中欧に至るまでの各国で見られる】。

どう見てもポテトフライの方が存在感大だけど

食後、セヴトポリス広場へ足を向ける。広場に面した小売店で水をゲットした際に、ヒマワリの種も購入。昨日からずっと車窓中がヒマワリ畑だったもんね、何に使うのか気になっていた。食用にもしているんだなぁ、興味深い

これをつまみに、前夜に引き続きトラキア渓谷産の赤ワインを舐めた(さすがに1晩では空けることができず、栓をして運んできたのだった)。ヒマワリの種は素朴な味わい。ピーナッツやカシューナッツと比べると油分の含有量が少ないのだろう、淡白だがこれはまたこれでいい。

部屋の窓を開けると、ライトアップされた教会が闇に浮かび上がっていた。

★ 中締め ★

次回はカザンラクを観光した後、ブルガリア中部をまわります。日本で刊行されているガイドブック等ではあまり取り上げられていないスポットを巡り、紹介する予定です。

お楽しみに

引っ越し先について、ようやくお知らせできる運びとなりました。

引っ越し先について、ようやくお知らせできる運びとなりました。 おばさん構文なのは百も承知で、でも文字だけだと冷たいニュアンスになる気がして

おばさん構文なのは百も承知で、でも文字だけだと冷たいニュアンスになる気がして

引っ越し先について、ようやくお知らせできる運びとなりました。

引っ越し先について、ようやくお知らせできる運びとなりました。 おばさん構文なのは百も承知で、でも文字だけだと冷たいニュアンスになる気がして

おばさん構文なのは百も承知で、でも文字だけだと冷たいニュアンスになる気がして

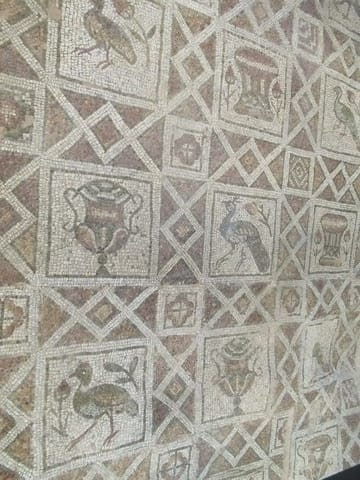

このアングルのほうが全体のフォルムがつかめるかも。

このアングルのほうが全体のフォルムがつかめるかも。

】

】

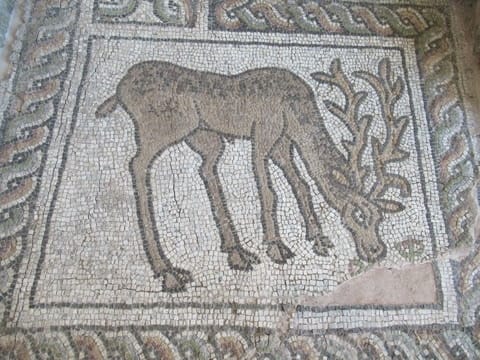

アングルの問題で写っていないが、鳩は1枚上の画像左上、鹿は同画像の右下にある(角が見切れている)。

アングルの問題で写っていないが、鳩は1枚上の画像左上、鹿は同画像の右下にある(角が見切れている)。

人が人を呼ぶの法則かも。

人が人を呼ぶの法則かも。

でも、今回のような地下を掘りくぼめる形式じゃなくて、空間にポンと置かれているタイプで床からの高さが1mあり、自分の身長ではクロスを実感できなかったんだもん・・・はい、言い訳ですね

でも、今回のような地下を掘りくぼめる形式じゃなくて、空間にポンと置かれているタイプで床からの高さが1mあり、自分の身長ではクロスを実感できなかったんだもん・・・はい、言い訳ですね

】

】

2日間、この会社にはお世話になった

2日間、この会社にはお世話になった

に乗らねばならないので、逆算してネセバルに滞在できるのは2時間のみ。限られた時間を無駄にするまいと歩き出す。

に乗らねばならないので、逆算してネセバルに滞在できるのは2時間のみ。限られた時間を無駄にするまいと歩き出す。

というわけで、急いで見学するハメに。私たち以外にも観光客がいるから心強いけど。

というわけで、急いで見学するハメに。私たち以外にも観光客がいるから心強いけど。