ザビエルの足跡を追うシリーズで、大学時代の友人Cちゃんとマカオを訪れることにしました。

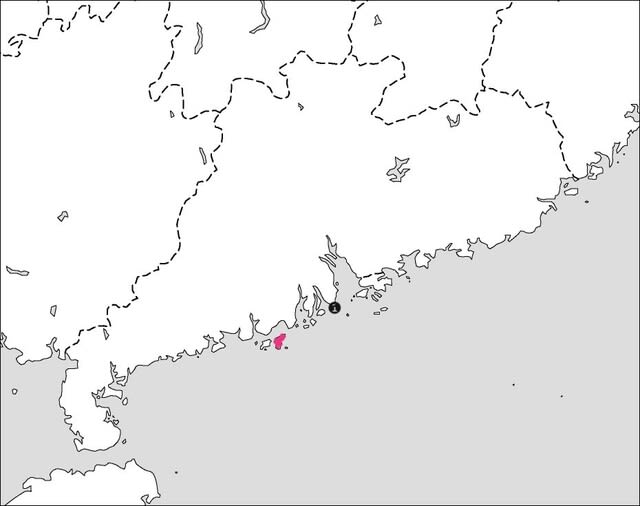

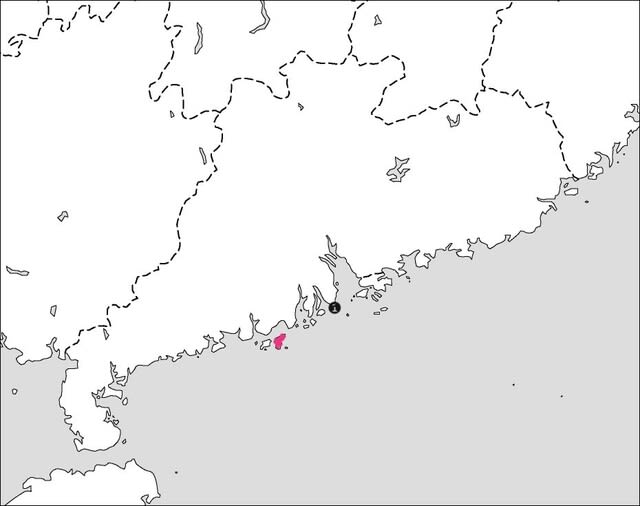

自分にとっては3回目の中国となるので、(3)としています。なお、中国全図だと豆粒のようになってしまうので広東省の拡大地図を載せました。いつもは旅先の国土を浅葱色に塗っていますが、この地図の全てが中国なので割愛しました。実質3日半の旅を2つに分け、その1・その2としてお送りします。旅の前半には地図中の➊を訪れました。後の下線部の数字にも対応しています。また、参考までにザビエル逝去の地である上川島を赤く着色しました。

なお、旅ブログやるとはゆめゆめ思っていなかった頃ゆえ、撮った画像が少ないうえにピンボケとかで・・・例によってCちゃんがいいよと言ってくれたので、彼女が撮った画像も載せて★を付しています。

1 出国 ⇒マカオ (2009年12月28日)

21時に成田を離陸した飛行機は一路マカオへ 当時、マカオ直行便は関空から1日1便・成田から週2便のみだったため、香港を経由して向かうのが一般的だった。しかもこの記事を書いている今、搭乗した航空会社は廃業しているので、貴重な体験をしたに違いない。いわゆるLCCで、機内における一切のサービスが有料。食事はもちろんのこと イヤホン、毛布、飲み物までも

当時、マカオ直行便は関空から1日1便・成田から週2便のみだったため、香港を経由して向かうのが一般的だった。しかもこの記事を書いている今、搭乗した航空会社は廃業しているので、貴重な体験をしたに違いない。いわゆるLCCで、機内における一切のサービスが有料。食事はもちろんのこと イヤホン、毛布、飲み物までも

1 マカオ (2009年12月29日)

夜中1時20分、マカオに到着。泊まるホテルがマカオ半島にあったため、タイパ地区の空港から長~い橋を渡って北上した。

ホテルのロビーはクリスマス感満載だった。12月25日過ぎても装飾を片付けない欧米方式なのね。

ゆっくり起きて、マカオ半島の中心街へ歩いて行く。外港近くのホテルから友誼大馬路を南西へ向かうと、前方にマカオタワー(高さ338m)とマカオ・タイパ大橋が見えてきた(画像左、橋の向こうに前夜着陸したマカオ国際空港がある)。 ★

ロータリーから殷皇子大馬路に入って北西へ進む。

あっ、コカ・コーラの看板だ 可口可楽、としっかり表記されている(画像中央)。

可口可楽、としっかり表記されている(画像中央)。

観光の拠点となるセナド広場に到着。四方をコロニアルな建物が取り囲んでいて、この画像だけ見たらヨーロッパの街角と思ってしまいそう・・・

別の角度から、これもセナド広場。やはり溢れんばかりのクリスマス装飾。中国語の下にポルトガル語、左右に見切れているが英語もあり、さっそくマカオな感じ

【マカオと西洋の邂逅; 1513年、ジョルジェ・アルヴァレス率いるポルトガル船団が広東の海に現れると、マカオは大航海時代の渦中に放り込まれた。当時 明は外国との貿易を厳しく統制していたが、1557年にポルトガルはマカオへの居住権を獲得した。その経緯は定かではなく、海賊退治の見返りに認められたとか、明の役人に賄賂を贈りマカオ居留を黙認させた後 毎年租借料を支払うのと引き換えに居住を追認させたとか、諸説ある。既にポルトガルは日本との貿易も行なっており、以降のマカオは東シナ海・南シナ海・インド洋・大西洋を行き交う船が出入りする国際貿易港となった。1840年代に入りアヘン戦争に敗れた清がイギリスと不平等条約を締結する中、ポルトガルはマカオ自由港宣言をしてタイパ島・コロアン島を占領、300年来続けてきた中国への租借料支払いを停止。その後、香港へのアヘン密輸防止にポルトガルが協力した見返りとして1887年に友好通商条約が締結され、清はマカオをポルトガルに譲渡した。1941年にアジア・太平洋戦争が勃発したが、中立を表明したマカオが戦場になることはなかった。1974年、カーネーション革命によってポルトガルが民主化すると、全ての海外領土を放棄する方針に転換。1987年にポルトガルと中国の間で調印されたマカオ返還共同声明に基づいて1999年12月20日、正式に中国へ返還された。返還後は特別行政区と位置づけられ、従来の社会制度が50年間不変であることが約束されている】

空腹の私たちは、付近の食堂に入って腹ごしらえ。中華系ローカル料理の乾炒牛河を食した。 ★

【沙河粉(小麦粉ではなく米を原料とする、きしめんのような幅広の麵)をモヤシ・玉ねぎ・牛肉と炒め、たまり醤油で味をととのえる。香港も含む広東省でポピュラーな料理】

土産物屋や飲食店が両脇に建ち並ぶ参道を流れに沿って進むと、マカオ観光の目玉、聖ポール天主堂跡に到着。さすが人だらけ、写り込むのを避けられるはずもない

ファサードが5層から成るのをお分かりいただけるだろうか。三角形の最上層が天国、その下が少年イエスの世界、3段目が聖母マリアの世界、3つの孔を持つ4段目が聖者の世界、最下層が現実の人間界を表すという。出入口はその最下層に設けられている。

【来日して布教したことでも知られるイエズス会のヴァリニャーニが1582年に建てさせたが、1835年の火災によりファサードを残して焼失した】

以下の画像で示した、ファサードの各部分(1~5)を拡大して紹介したい。 ★

まずは1、マリア像。周囲に牡丹と菊の花が彫られている。菊は後述する日本の影響という。さらに天使が取り囲む。

次に2。右に大航海時代らしさを漂よわせる帆船、その左には悪魔が横たわる。 ★

そして、3は自分が最も着目したかった部分。中央に7つの頭を持つ怪物、その上には合掌する小さなマリア様がいて、「踏龍頭聖母」と刻まれている。なんとこの怪物龍は徳川家康だと言い伝えられている【実はこの教会は3度火事に遭っていて、創建20年ほどして17世紀前半には工事が始まった。そのころ日本では江戸幕府によるキリスト教禁圧→鎖国と進むなかマカオへと逃れた日本人がそれなりの数いて、この教会の建設に携わったらしい。禁教へと踏み切った家康をモンスターとして表現したという】。その右には「念死者無為」と刻まれ、骸骨が横たわっている。それにしても、教会のファサードに漢字が刻まれているなんて・・・マカオの歴史をまさに体現している

4はザビエル像。

5はザビエルとともにイエズス会を創設したイグナティウス・デ・ロヨラ。 ★

いよいよファサードをくぐり抜ける。4段目、聖者の世界に穿たれた穴までのぼることができ、のぞいてみると来し方が眼下に広がる。左端に見切れている一風変わったフォルムのはリスボア・ホテル。 ★

ファサードの裏側。天主堂の屋根が接していた部分に線がくっきりと残っている。 ★

次に、附属する天主教藝術博物館へ。マカオの各教会にかつてあった品々が展示されている。

日本絡みでは、26聖人殉教事件を描いた絵も展示されていた【豊臣秀吉の治世(1597年)に発生した、日本初の殉教事件。京都・大坂周辺で捕らえられた宣教師・助修士・信者らが市中引き廻しのうえ、800㎞歩かされた後に長崎の西坂で処刑された。26名のうち日本人が圧倒的多数で、そのほか数名のスペイン人・ポルトガル人が含まれていた。前年のサン・フェリペ号事件が直接の契機とされるが、日本での布教をめぐるイエズス会とフランシスコ会の対立が背景にあったともいう】。

メキシコはクエルナバカのカテドラルの壁にも描かれていたよなぁ・・・当時のカトリック界では、アジア布教上の一大事と受けとめられていたのかも。

天主堂跡を出て、すぐ東のエレベーターに乗り、モンテの砦へ。 ★

【海抜52mの丘の上にある。1617年からイエズス会が建設した軍事要塞。22門の大砲を備えるが、中国と陸続きの北側には砲台がなく壁も低く、中国に敵意はないことを示したという。1622年、ここからの砲撃でオランダの侵攻を撃退】

見張り窓。 ★

大砲がズラリ並ぶ。

正面には、7枚上の画像で見切れていたホテル・リスボア。

砦の西の角からは、先ほどまでいた聖ポール天主堂のファサードを見下ろすことができる。

てか、建ち並ぶビル群の向こうには対岸の珠海市もうっすら見晴らす【マカオ半島から対岸までは1kmもない】。

砦を後にして小路を北西に進み、聖アントニオ教会へ。【当初イエズス会が本部を置いていた場所で、1550年代にマカオで最初の礼拝堂(木造)が建てられた後、1638年に石造りの教会に建て替えられた。ここも度々火災に見舞われ、現存するのは20世紀前半のもの。先ほど訪れた聖ポール天主堂はこの教会の付属施設として建てられたというから、かつてはさぞや栄華を誇ったのだろう】 ★

屋外の十字架だけが古いものという。

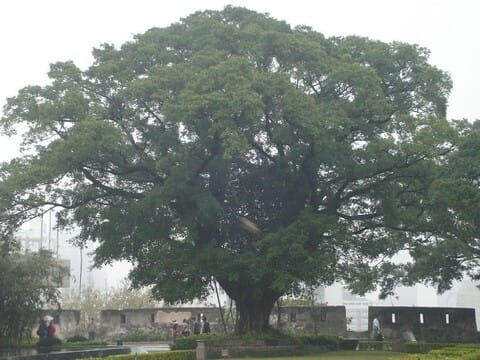

教会と目と鼻の先にルイス・カモンエス公園がある。先を急ぎ、深入りはしなかった。 ★

再び聖ポール天主堂跡へ近づく。マカオの街のそこかしこに こんな標識があり、白と青の感じがポルトガルのアズレージョを思い起こさせた。

聖ポール天主堂跡の脇にあるナーチャ廟【ナーチャ =中国の神話・伝説に登場する、子どもの姿をした力持ちの神。疫病を退治するともいわれ、1888年に伝染病が猛威をふるった際に建立されたという。マカオでは旧暦5月18日にナーチャ祭が催され、少年を乗せた山車が町をねり歩く】。

聖ポール天主堂の敷地から見下ろすと、こんな感じ。

ちなみに、画像左に写るは旧城壁【17世紀初め、ポルトガル人居留区を囲むために築かれた。土砂・藁・牡蠣の貝殻を混ぜ固めて形成】。

人であふれかえる街路を南下し、大堂へ【1622年、聖ラザロをまつる教会として創建、マカオ・カトリックの中心となるカテドラル。当初は土と藁でつくったレンガ造りだったが再建を重ね、現在は20世紀前半の建物が残る】。 ★

画像右手前の噴水にご注目あれ。ポルトガルを象徴する天球儀の下には水を司る龍(タツノオトシゴにも見える)、西洋と東洋の融合っぷりがイイ

大堂の内部は、近代的なステンドグラスが印象的だった。

自分的には、大堂の前の広場が気に入った。4つの道につながっているのだが、坂をのぼった入り組んだ場所にあるためか人影はまばら。

マカオのランドマークとなっているセナド広場よりも、個人的にはこちらの方が好き ★

★

Cちゃんが撮ってくれた自分にモザイクをかけた。石畳の模様が美しい。画像中央奥の三角形にご注目あれ。

別の角度からのショット。画像右中央、チューリップの向こう側に1枚上の画像に出てきた三角形が写る。

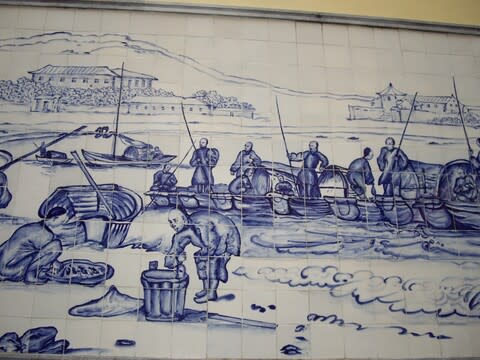

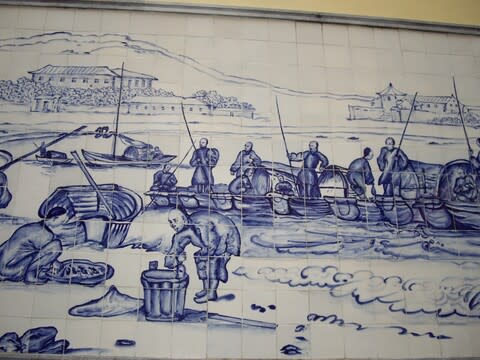

広場を彩るアズレージョ風のタイル。 ★

中国人漁師たち?

大堂巷を北上し、盧家屋敷へ【広東省出身の実業家・盧九の邸宅のひとつ。1889年築。中国式と西洋式が融合した様式】。

一見地味な灰色のレンガ造りだが、上部に精緻な装飾がほどこされている。退色する前はもっと華やかだったんだろうなぁ・・・

中央の色ガラスの下、板とおぼしき部分にも線刻画と漢文が・・・なんて優美

透かし彫刻に目を奪われた なお、花柄が印象的な板壁の左右はガラスになっていて、画像奥の中庭まで見通すことができる。

なお、花柄が印象的な板壁の左右はガラスになっていて、画像奥の中庭まで見通すことができる。

付近には「マカオおでん」のお店がたくさん並んでいた【発祥の経緯には諸説あるようだが、ソウルフードとなっている。好みの串をカップに入れてお店の人に渡すと、串を抜いてカレーソースをかけてくれる】。

板樟堂巷。

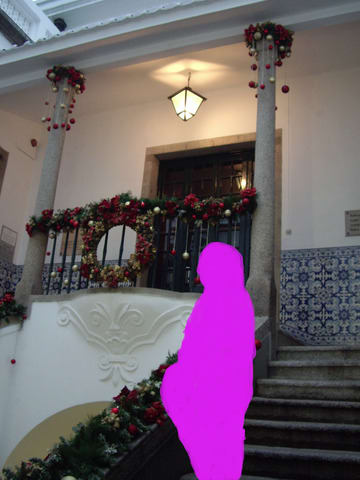

セナド広場に面する民政総署へ【1784年築、ポルトガルの植民地時代は政庁だった。1940年に台風で壊れた後に改修。現在は地方自治局として使用されており、2019年からは「市政署」と呼ばれている】。腰壁にはアズレージョ。クリスマス装飾が映える。

自分が撮ったCちゃんにモザイクをかけた。

外に出ると、薄暗くなり始めていた。こちらは新馬路をはさんで斜向かいの郵政局。

ホテルへ戻るべく、殷皇子大馬路沿いに南東へ。陽が傾き始めるとはやいもので、一気に暮れていった。

マカオ特別行政区10周年を祝うイルミネーション。ねらって訪れたわけではなく、単なる偶然なんだけども

「押」とは質屋のこと。カジノで有名なマカオならではの光景だろう。

ここにも10周年を祝う電光装飾。右は先刻 聖ポール天主堂跡から遠望したホテル・リスボア。 ★

1 マカオ(半島 ⇒コロアン ⇒タイパ ⇒半島) (2009年12月30日)

朝食が付いていないプランだったため、ホテル近くのローカル食堂に入った。一人で朝食場所から探すとなるとハードル高めだが、こーいう時に連れがいてくれると心強い

中国式朝食の定番 お粥。そして野菜を食べたかったので、青菜の炒め物を注文。

この日はマカオ半島を離れて遠出することに。といっても、数㎞南へ移動するだけなのだが。

ホテル・リスボア前の停留所からバスに乗り、橋を渡ってマカオ最南部へ。40分ほどでコロアン(路環)地区の中心部にあるロータリーに到着。

そこから100mほど南に進むと、聖フランシスコ・ザビエル教会【1928年、バロック様式で建立。かつてはザビエルの骨、及び26聖人殉教事件(1597年)と島原・天草一揆(1637年)の犠牲者の一部の骨が納められていたが、現在は聖ヨセフ教会へ移されている】。

カラフルな壁に石畳・・・一見ヨーロッパと見紛うが、上部中央の鐘の下には「天主堂」と控えめに(?)書いてある。右から読ませるのもいい

中に入ると、空色がなんとも美しい祭壇だった。

ザビエル像。★

「主の名は聖」、日本語も書かれている。

【この記事を書くにあたり調べたところ、画像右のポルトガル語(?)A minha alma proclama a grandeza do Senhor.は「私の魂は主の偉大さを告げ知らせます」、画像中央の中国語 "我的心神 歡躍於天主 我的救主” は「私の魂は私の救い主である神を喜びます」、画像左の英文 The Almighty has done great things for me. は「全能者は私のために偉大なことをしてくださった」、そして件の日本語は「その御名は尊い」と訳すようだ。新約聖書(ルカによる福音書第1章)から引用している模様で、イエスを受胎した聖母マリアが神への感謝を述べる部分 】

パネルにザビエルの軌跡が示されていた。てか、奥に掛けられている絵・・・中国風聖母子像? ★

【絵の左上に「天后聖母」と書かれていたので今回調べてみたところ、天后=媽祖と判明。媽祖についてはこのあと媽閣廟の部分で触れるが、民俗宗教とキリスト教が見事に融合しているのだった】

入口を振り返る。全体的に、パステルカラーな空間。 ★

窓の手前にはマリア像。 ★

こちらはイエス。ガラスもお花も美しい色合い

教会を出てフラついていたら、素敵な丸窓が目につく。 ★

近づいてみると、道教の廟だった。

さらに海沿いの道をそぞろ歩き、譚公廟(300m南南西)へ向かう。対岸の珠海市までは500mもない。 ★

譚公廟前広場から振り返る。画像左奥にうっすら写るは対岸。 ★

廟前には巨大なお線香が供えられている。そういえば、上川島でも見かけてその太さ・長さに驚愕したんだっけ

譚公廟【漁師を守護する男性神。元代に広東の恵州で生まれた譚公は幼い頃から天候の予測・病の治癒など不思議な力を持っていたという。筲箕湾(香港島の北東部)には恵州出身者が建てた譚公廟があり、香港では1905年以来毎年 譚公の誕生日(旧暦4月8日)に祭を催す。今回調べてみて、マカオの譚公廟の来歴はほとんど出てこず、香港の観光情報サイトには「譚公は香港のみで信仰されている」と書かれていたりする 恵州により近い香港からマカオへ伝来したと考えられなくもない。譚公・媽祖ともマカオ・香港の両地で信仰されているが、ざっくり言えばマカオは媽祖推し、香港は譚公推しということなのだろうか・・・】。

恵州により近い香港からマカオへ伝来したと考えられなくもない。譚公・媽祖ともマカオ・香港の両地で信仰されているが、ざっくり言えばマカオは媽祖推し、香港は譚公推しということなのだろうか・・・】。

花モチーフの彫刻が綺麗。そして、屋根の上にはシャチホコ 【正確には蚩吻(しふん)。中国建築では3~5世紀に鴟尾が現れ、唐代になると魚や鯨を模すようになった。中世以降日本に出現するシャチホコの源流といわれる】

【正確には蚩吻(しふん)。中国建築では3~5世紀に鴟尾が現れ、唐代になると魚や鯨を模すようになった。中世以降日本に出現するシャチホコの源流といわれる】

バス停を目指しつつ、来た道を北上中に発見した壁装飾。

普通の民家っぽいけど、パステルカラーの壁に件のポルトガル風標識あり。「音調巷」と記されている。

すっかり干上がっているけど、船着き場? てか、このアングルだと向こう岸が益々近く感じられる。

バスを待つ間に、ロータリーそばの名店でエッグタルトを購入【こちらのお店は1989年創業、ポルトガルのお菓子パステル・デ・ナタをAndrew.W.Stow氏(イギリス人)がアレンジして販売】。1年余り前、ポルトガルはリスボンで本家本元のを食さなかったことを後悔したのはスペイン(2)&ポルトガル篇で既報のとおり。食べ比べできなくて残念

バスで4㎞北のタイパ地区へ。バスを降り、カルモ教会まで歩く。平日は閉まっているため、内部は拝めず ★

★

教会前から潟を眺める。対岸はコロアンとタイパの間に位置するコタイ地区。かつては海だったが、埋め立てて地続きとなった。開発は進行中。 ★

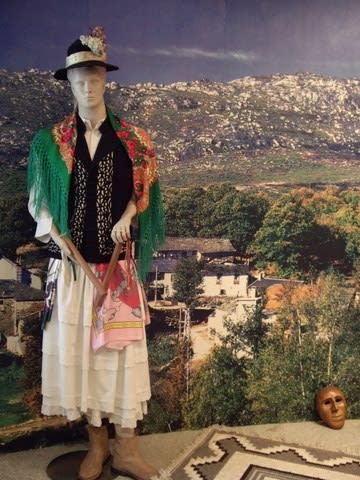

タイパ・ハウス・ミュージアムへ【20世紀前半まで、タイパ地区はマカオ半島に住むポルトガル人の別荘地だった。それらを修復し、一部の建物が現在公開されている】。

そのうちのひとつ、マカニーズハウスの内部。ヨーロッパの様式に中国のそれを取り入れたインテリアを目にすることができる。(以下2枚★)

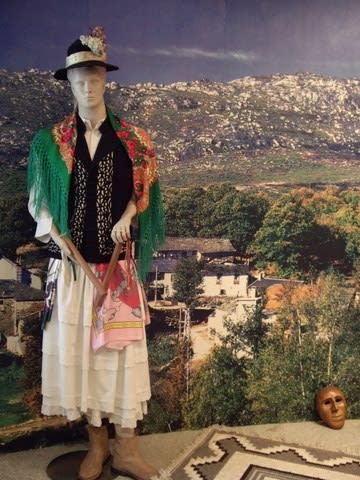

次に、ポルトガルハウス。ポルトガル各地の民族衣装が展示されていた。こちらは海辺のナザレの。ミニスカートにエプロンの女性、1年ちょい前の旅がよみがえる。

率直に、蓑だなぁと思った。ポルトガルでもこんなのを身に着けるのね、普遍的だわ・・・

白と黒に、花柄のアクセントが効いてるな~

タイパ・ハウス・ミュージアムから望むコタイ地区。

バスでマカオ半島へ戻りがてら、媽閣廟まで乗る。半島の南西部はホテルから遠いので、直通で運んでくれるバスルート万歳

降車後、ディナーはすぐ満席になるという有名なレストランをダメ元で覗いたら、幸いにも入ることができた。

お店イチオシのタコのリゾット。そして、お気づきですよね・・・ランチなのに、陽はまだ高いというのに、赤ワインもいただく

こちらはアフリカン・チキン。 ★

【大航海時代、船乗りが寄港地のアフリカで口にしたピリピリチキン(辛い鶏肉料理)をルーツとし、船が経由するゴアやマラッカの要素が加わって完成したマカオ料理。「香辛料を使った鶏肉料理」という以外のルールはないため、お店によって千差万別の一皿になっている。私たちが食したのは、スパイスやココナッツミルクをふんだんに用いたソースがたっぷりかかったタイプだった】

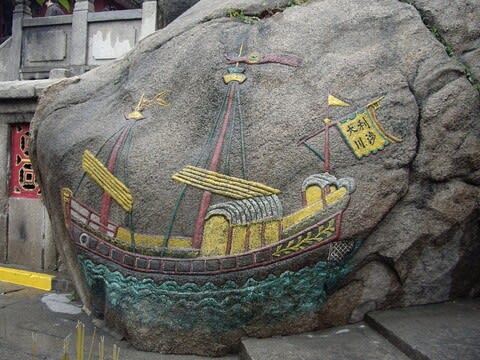

存分に満たされた後、200mほど歩いて媽閣廟へ。マカオ最古の寺院(15世紀建立)だけあって、さすがに人が多い。 ★

【福建から来た漁民が建てた、媽祖(阿媽)をまつる廟。媽祖は10世紀半ば、福建生まれの女性で海難救助に霊異があったことから天后・海の女神とあがめられた。毎年旧暦の3月23日には盛大に祭を催す。香港・台湾・東南アジアなどでも信仰されている。なお、この付近は16世紀初めにポルトガル人が初めてマカオに上陸した場所といわれ、その際に地名を聞かれた現地人が寺名を尋ねられたと勘違いして媽閣(マーガオ)と答えたことが西洋におけるこの地の呼称「マカオ」の由来となった】

上の画像の右端のあたりはこんな感じ。靄っているのは、お線香の煙。絶え間なく参拝者が訪れるって、すごいね

道教に詳しくないので何だかよく分からないが、エキゾティシズムをくすぐられてパシャリ

目に入る何もかもが新鮮。

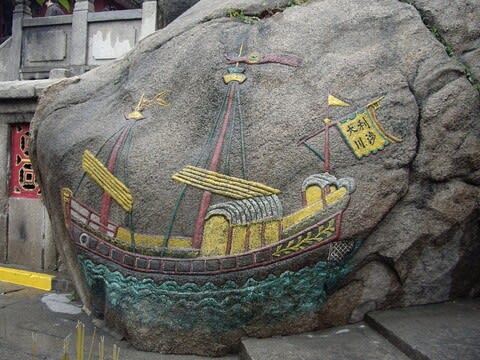

岩は幅3mをゆうに超える大きさ【媽祖(阿媽)の加護により無事に着いたと伝わるジャンク船が描かれている】。

「媽祖閣」と刻まれた鐘。左右には「風調雨順 国泰民安」とも。なんとなく、方広寺の鐘銘「国家安康 君臣豊楽」が思い浮かんだ。全然関係ないというのに・・・

無数にさがってるこれ、何だろう ★

★

【調べてみたら、渦巻き型の巨大線香だった。燃え尽きるまでかなり長い時間かかるらしく、神への思いを絶やさない気持ちの表れという】

媽閣廟から500m南にはポサーダ・デ・サンチアゴがある【1629年、ポルトガルが要塞を築いた跡地に建つ、全室スイートルームの宿】。

五つ星に泊まるのは早々にあきらめたが、中庭は見学できると知り いそいそと向かう。大砲が重々しく出迎えてくれた。

遠目には同じように見えるが、表札はアズレージョ、植木鉢は中国陶器・・・オシャレだわぁ

ポインセチアで華やかに彩られているものの、天井には要塞の面影が残る。

中庭にある教会の外壁にはマリア様のタイル。

教会の内部。ポルトガルの守護聖人ジェームスがまつられている。Cちゃんが撮ってくれた自分にモザイクをかけた。

中世と現代が融合、ステキな雰囲気 (2枚下の画像★)

(2枚下の画像★)

アフタヌーンティーと洒落込みたかった・・・が、先を急いで後ろ髪引かれつつ退却

次は、数百m北東のペンニャ教会をめざす。

この階段をのぼると・・・ ★

シンプルな石造りの教会が現れる【1622年、オランダ人の襲撃から逃れたポルトガル人船員たちが建て、船乗りの守護神ペンニャ・デ・フランサに捧げられた】。

丘の上にあるので、眺望抜群 南南東の方角にはマカオタワーがそびえる。

南南東の方角にはマカオタワーがそびえる。

次に、北東を眺める。ホテル・リスボアはどこから見ても存在感絶大 ★

★

空に吸い込まれてしまいそうなマリア様。 ★

教会の中に入って出てきたら、光線の加減が変化していた。2枚上の画像と比べてみてくださいね

さらに北東へ数百m、聖オーガスティン広場へ。ドン・ペドロ5世劇場【1860年、在住ポルトガル人の出資により建設されたアジア初の西洋式劇場。2階建てで300人弱を収容できる。自分たちが訪れた際は一般公開されていなかったが、2012年からは無料で見学できるようになったらしい】。

隣りには聖オーガスティン教会。ファサードの渦巻き模様がユニーク【1591年創建、1874年再建】。

黄色の壁に、緑を基調とした天井が鮮やかに映える。 ★

大理石の祭壇が重々しい。

祭壇の中には十字架を担ぐイエス像が立つ【この像こそが、大堂へ移されながらいつのまにかこの教会に戻っていたという伝説を持つ。それを記念して、毎年四旬節(復活祭前の40日間)の最初の土・日曜にパレード(パッソス聖体行列)が行なわれる。紫色の衣装を身にまとった聖職者・信者たちが土曜夜にこの像を大堂まで運んで夜通し祈りを捧げ、翌日再びこの教会まで連れてきてミサを執り行う。16世紀から実施されている伝統的な儀式】。 ★

広場の東には聖ヨセフ修道院【イエズス会により1728年に創設、1800年には王立神学校として確立。大学と同等のカリキュラムを擁し、女王ドナ・マリア1世(在位1777~1816年)は「伝道信徒団の館」と称した】。一般公開されておらず、外観のみ撮影。

広場を後にして、赤い板戸が印象的な福隆新街に寄り道。かつては歓楽街だったという。 ★

夕食を撮影してなかったので、やむなく割愛

以下は夜の散歩にて、孫逸仙大馬路から西南西を眺める。

橋の手前に屹立するのは・・・観音像【高さ20m、白い蓮の台座に立つ。2010年の調査によると、マカオの仏教徒は人口の17.3%でキリスト教徒(7.2%)より多い。ちなみに最多は民俗宗教58.9%】。ピンボケ画像しかなくて、ごめんなさい

★ 中締め ★

3日半の旅路をひとつの記事にまとめるつもりで始めたものの、字数オーバーしそうで急きょ2つに分けることにしました。「その2」のボリュームが少なく、めっちゃバランス悪いのですが

後半はひきつづきマカオ、そしてちょっとだけ香港へ足を伸ばします。お楽しみに

自分にとっては3回目の中国となるので、(3)としています。なお、中国全図だと豆粒のようになってしまうので広東省の拡大地図を載せました。いつもは旅先の国土を浅葱色に塗っていますが、この地図の全てが中国なので割愛しました。実質3日半の旅を2つに分け、その1・その2としてお送りします。旅の前半には地図中の➊を訪れました。後の下線部の数字にも対応しています。また、参考までにザビエル逝去の地である上川島を赤く着色しました。

なお、旅ブログやるとはゆめゆめ思っていなかった頃ゆえ、撮った画像が少ないうえにピンボケとかで・・・例によってCちゃんがいいよと言ってくれたので、彼女が撮った画像も載せて★を付しています。

1 出国 ⇒マカオ (2009年12月28日)

21時に成田を離陸した飛行機は一路マカオへ

当時、マカオ直行便は関空から1日1便・成田から週2便のみだったため、香港を経由して向かうのが一般的だった。しかもこの記事を書いている今、搭乗した航空会社は廃業しているので、貴重な体験をしたに違いない。いわゆるLCCで、機内における一切のサービスが有料。食事はもちろんのこと イヤホン、毛布、飲み物までも

当時、マカオ直行便は関空から1日1便・成田から週2便のみだったため、香港を経由して向かうのが一般的だった。しかもこの記事を書いている今、搭乗した航空会社は廃業しているので、貴重な体験をしたに違いない。いわゆるLCCで、機内における一切のサービスが有料。食事はもちろんのこと イヤホン、毛布、飲み物までも

1 マカオ (2009年12月29日)

夜中1時20分、マカオに到着。泊まるホテルがマカオ半島にあったため、タイパ地区の空港から長~い橋を渡って北上した。

ホテルのロビーはクリスマス感満載だった。12月25日過ぎても装飾を片付けない欧米方式なのね。

ゆっくり起きて、マカオ半島の中心街へ歩いて行く。外港近くのホテルから友誼大馬路を南西へ向かうと、前方にマカオタワー(高さ338m)とマカオ・タイパ大橋が見えてきた(画像左、橋の向こうに前夜着陸したマカオ国際空港がある)。 ★

ロータリーから殷皇子大馬路に入って北西へ進む。

あっ、コカ・コーラの看板だ

可口可楽、としっかり表記されている(画像中央)。

可口可楽、としっかり表記されている(画像中央)。

観光の拠点となるセナド広場に到着。四方をコロニアルな建物が取り囲んでいて、この画像だけ見たらヨーロッパの街角と思ってしまいそう・・・

別の角度から、これもセナド広場。やはり溢れんばかりのクリスマス装飾。中国語の下にポルトガル語、左右に見切れているが英語もあり、さっそくマカオな感じ

【マカオと西洋の邂逅; 1513年、ジョルジェ・アルヴァレス率いるポルトガル船団が広東の海に現れると、マカオは大航海時代の渦中に放り込まれた。当時 明は外国との貿易を厳しく統制していたが、1557年にポルトガルはマカオへの居住権を獲得した。その経緯は定かではなく、海賊退治の見返りに認められたとか、明の役人に賄賂を贈りマカオ居留を黙認させた後 毎年租借料を支払うのと引き換えに居住を追認させたとか、諸説ある。既にポルトガルは日本との貿易も行なっており、以降のマカオは東シナ海・南シナ海・インド洋・大西洋を行き交う船が出入りする国際貿易港となった。1840年代に入りアヘン戦争に敗れた清がイギリスと不平等条約を締結する中、ポルトガルはマカオ自由港宣言をしてタイパ島・コロアン島を占領、300年来続けてきた中国への租借料支払いを停止。その後、香港へのアヘン密輸防止にポルトガルが協力した見返りとして1887年に友好通商条約が締結され、清はマカオをポルトガルに譲渡した。1941年にアジア・太平洋戦争が勃発したが、中立を表明したマカオが戦場になることはなかった。1974年、カーネーション革命によってポルトガルが民主化すると、全ての海外領土を放棄する方針に転換。1987年にポルトガルと中国の間で調印されたマカオ返還共同声明に基づいて1999年12月20日、正式に中国へ返還された。返還後は特別行政区と位置づけられ、従来の社会制度が50年間不変であることが約束されている】

空腹の私たちは、付近の食堂に入って腹ごしらえ。中華系ローカル料理の乾炒牛河を食した。 ★

【沙河粉(小麦粉ではなく米を原料とする、きしめんのような幅広の麵)をモヤシ・玉ねぎ・牛肉と炒め、たまり醤油で味をととのえる。香港も含む広東省でポピュラーな料理】

土産物屋や飲食店が両脇に建ち並ぶ参道を流れに沿って進むと、マカオ観光の目玉、聖ポール天主堂跡に到着。さすが人だらけ、写り込むのを避けられるはずもない

ファサードが5層から成るのをお分かりいただけるだろうか。三角形の最上層が天国、その下が少年イエスの世界、3段目が聖母マリアの世界、3つの孔を持つ4段目が聖者の世界、最下層が現実の人間界を表すという。出入口はその最下層に設けられている。

【来日して布教したことでも知られるイエズス会のヴァリニャーニが1582年に建てさせたが、1835年の火災によりファサードを残して焼失した】

以下の画像で示した、ファサードの各部分(1~5)を拡大して紹介したい。 ★

まずは1、マリア像。周囲に牡丹と菊の花が彫られている。菊は後述する日本の影響という。さらに天使が取り囲む。

次に2。右に大航海時代らしさを漂よわせる帆船、その左には悪魔が横たわる。 ★

そして、3は自分が最も着目したかった部分。中央に7つの頭を持つ怪物、その上には合掌する小さなマリア様がいて、「踏龍頭聖母」と刻まれている。なんとこの怪物龍は徳川家康だと言い伝えられている【実はこの教会は3度火事に遭っていて、創建20年ほどして17世紀前半には工事が始まった。そのころ日本では江戸幕府によるキリスト教禁圧→鎖国と進むなかマカオへと逃れた日本人がそれなりの数いて、この教会の建設に携わったらしい。禁教へと踏み切った家康をモンスターとして表現したという】。その右には「念死者無為」と刻まれ、骸骨が横たわっている。それにしても、教会のファサードに漢字が刻まれているなんて・・・マカオの歴史をまさに体現している

4はザビエル像。

5はザビエルとともにイエズス会を創設したイグナティウス・デ・ロヨラ。 ★

いよいよファサードをくぐり抜ける。4段目、聖者の世界に穿たれた穴までのぼることができ、のぞいてみると来し方が眼下に広がる。左端に見切れている一風変わったフォルムのはリスボア・ホテル。 ★

ファサードの裏側。天主堂の屋根が接していた部分に線がくっきりと残っている。 ★

次に、附属する天主教藝術博物館へ。マカオの各教会にかつてあった品々が展示されている。

日本絡みでは、26聖人殉教事件を描いた絵も展示されていた【豊臣秀吉の治世(1597年)に発生した、日本初の殉教事件。京都・大坂周辺で捕らえられた宣教師・助修士・信者らが市中引き廻しのうえ、800㎞歩かされた後に長崎の西坂で処刑された。26名のうち日本人が圧倒的多数で、そのほか数名のスペイン人・ポルトガル人が含まれていた。前年のサン・フェリペ号事件が直接の契機とされるが、日本での布教をめぐるイエズス会とフランシスコ会の対立が背景にあったともいう】。

メキシコはクエルナバカのカテドラルの壁にも描かれていたよなぁ・・・当時のカトリック界では、アジア布教上の一大事と受けとめられていたのかも。

天主堂跡を出て、すぐ東のエレベーターに乗り、モンテの砦へ。 ★

【海抜52mの丘の上にある。1617年からイエズス会が建設した軍事要塞。22門の大砲を備えるが、中国と陸続きの北側には砲台がなく壁も低く、中国に敵意はないことを示したという。1622年、ここからの砲撃でオランダの侵攻を撃退】

見張り窓。 ★

大砲がズラリ並ぶ。

正面には、7枚上の画像で見切れていたホテル・リスボア。

砦の西の角からは、先ほどまでいた聖ポール天主堂のファサードを見下ろすことができる。

てか、建ち並ぶビル群の向こうには対岸の珠海市もうっすら見晴らす【マカオ半島から対岸までは1kmもない】。

砦を後にして小路を北西に進み、聖アントニオ教会へ。【当初イエズス会が本部を置いていた場所で、1550年代にマカオで最初の礼拝堂(木造)が建てられた後、1638年に石造りの教会に建て替えられた。ここも度々火災に見舞われ、現存するのは20世紀前半のもの。先ほど訪れた聖ポール天主堂はこの教会の付属施設として建てられたというから、かつてはさぞや栄華を誇ったのだろう】 ★

屋外の十字架だけが古いものという。

教会と目と鼻の先にルイス・カモンエス公園がある。先を急ぎ、深入りはしなかった。 ★

再び聖ポール天主堂跡へ近づく。マカオの街のそこかしこに こんな標識があり、白と青の感じがポルトガルのアズレージョを思い起こさせた。

聖ポール天主堂跡の脇にあるナーチャ廟【ナーチャ =中国の神話・伝説に登場する、子どもの姿をした力持ちの神。疫病を退治するともいわれ、1888年に伝染病が猛威をふるった際に建立されたという。マカオでは旧暦5月18日にナーチャ祭が催され、少年を乗せた山車が町をねり歩く】。

聖ポール天主堂の敷地から見下ろすと、こんな感じ。

ちなみに、画像左に写るは旧城壁【17世紀初め、ポルトガル人居留区を囲むために築かれた。土砂・藁・牡蠣の貝殻を混ぜ固めて形成】。

人であふれかえる街路を南下し、大堂へ【1622年、聖ラザロをまつる教会として創建、マカオ・カトリックの中心となるカテドラル。当初は土と藁でつくったレンガ造りだったが再建を重ね、現在は20世紀前半の建物が残る】。 ★

画像右手前の噴水にご注目あれ。ポルトガルを象徴する天球儀の下には水を司る龍(タツノオトシゴにも見える)、西洋と東洋の融合っぷりがイイ

大堂の内部は、近代的なステンドグラスが印象的だった。

自分的には、大堂の前の広場が気に入った。4つの道につながっているのだが、坂をのぼった入り組んだ場所にあるためか人影はまばら。

マカオのランドマークとなっているセナド広場よりも、個人的にはこちらの方が好き

★

★

Cちゃんが撮ってくれた自分にモザイクをかけた。石畳の模様が美しい。画像中央奥の三角形にご注目あれ。

別の角度からのショット。画像右中央、チューリップの向こう側に1枚上の画像に出てきた三角形が写る。

広場を彩るアズレージョ風のタイル。 ★

中国人漁師たち?

大堂巷を北上し、盧家屋敷へ【広東省出身の実業家・盧九の邸宅のひとつ。1889年築。中国式と西洋式が融合した様式】。

一見地味な灰色のレンガ造りだが、上部に精緻な装飾がほどこされている。退色する前はもっと華やかだったんだろうなぁ・・・

中央の色ガラスの下、板とおぼしき部分にも線刻画と漢文が・・・なんて優美

透かし彫刻に目を奪われた

なお、花柄が印象的な板壁の左右はガラスになっていて、画像奥の中庭まで見通すことができる。

なお、花柄が印象的な板壁の左右はガラスになっていて、画像奥の中庭まで見通すことができる。

付近には「マカオおでん」のお店がたくさん並んでいた【発祥の経緯には諸説あるようだが、ソウルフードとなっている。好みの串をカップに入れてお店の人に渡すと、串を抜いてカレーソースをかけてくれる】。

板樟堂巷。

セナド広場に面する民政総署へ【1784年築、ポルトガルの植民地時代は政庁だった。1940年に台風で壊れた後に改修。現在は地方自治局として使用されており、2019年からは「市政署」と呼ばれている】。腰壁にはアズレージョ。クリスマス装飾が映える。

自分が撮ったCちゃんにモザイクをかけた。

外に出ると、薄暗くなり始めていた。こちらは新馬路をはさんで斜向かいの郵政局。

ホテルへ戻るべく、殷皇子大馬路沿いに南東へ。陽が傾き始めるとはやいもので、一気に暮れていった。

マカオ特別行政区10周年を祝うイルミネーション。ねらって訪れたわけではなく、単なる偶然なんだけども

「押」とは質屋のこと。カジノで有名なマカオならではの光景だろう。

ここにも10周年を祝う電光装飾。右は先刻 聖ポール天主堂跡から遠望したホテル・リスボア。 ★

1 マカオ(半島 ⇒コロアン ⇒タイパ ⇒半島) (2009年12月30日)

朝食が付いていないプランだったため、ホテル近くのローカル食堂に入った。一人で朝食場所から探すとなるとハードル高めだが、こーいう時に連れがいてくれると心強い

中国式朝食の定番 お粥。そして野菜を食べたかったので、青菜の炒め物を注文。

この日はマカオ半島を離れて遠出することに。といっても、数㎞南へ移動するだけなのだが。

ホテル・リスボア前の停留所からバスに乗り、橋を渡ってマカオ最南部へ。40分ほどでコロアン(路環)地区の中心部にあるロータリーに到着。

そこから100mほど南に進むと、聖フランシスコ・ザビエル教会【1928年、バロック様式で建立。かつてはザビエルの骨、及び26聖人殉教事件(1597年)と島原・天草一揆(1637年)の犠牲者の一部の骨が納められていたが、現在は聖ヨセフ教会へ移されている】。

カラフルな壁に石畳・・・一見ヨーロッパと見紛うが、上部中央の鐘の下には「天主堂」と控えめに(?)書いてある。右から読ませるのもいい

中に入ると、空色がなんとも美しい祭壇だった。

ザビエル像。★

「主の名は聖」、日本語も書かれている。

【この記事を書くにあたり調べたところ、画像右のポルトガル語(?)A minha alma proclama a grandeza do Senhor.は「私の魂は主の偉大さを告げ知らせます」、画像中央の中国語 "我的心神 歡躍於天主 我的救主” は「私の魂は私の救い主である神を喜びます」、画像左の英文 The Almighty has done great things for me. は「全能者は私のために偉大なことをしてくださった」、そして件の日本語は「その御名は尊い」と訳すようだ。新約聖書(ルカによる福音書第1章)から引用している模様で、イエスを受胎した聖母マリアが神への感謝を述べる部分 】

パネルにザビエルの軌跡が示されていた。てか、奥に掛けられている絵・・・中国風聖母子像? ★

【絵の左上に「天后聖母」と書かれていたので今回調べてみたところ、天后=媽祖と判明。媽祖についてはこのあと媽閣廟の部分で触れるが、民俗宗教とキリスト教が見事に融合しているのだった】

入口を振り返る。全体的に、パステルカラーな空間。 ★

窓の手前にはマリア像。 ★

こちらはイエス。ガラスもお花も美しい色合い

教会を出てフラついていたら、素敵な丸窓が目につく。 ★

近づいてみると、道教の廟だった。

さらに海沿いの道をそぞろ歩き、譚公廟(300m南南西)へ向かう。対岸の珠海市までは500mもない。 ★

譚公廟前広場から振り返る。画像左奥にうっすら写るは対岸。 ★

廟前には巨大なお線香が供えられている。そういえば、上川島でも見かけてその太さ・長さに驚愕したんだっけ

譚公廟【漁師を守護する男性神。元代に広東の恵州で生まれた譚公は幼い頃から天候の予測・病の治癒など不思議な力を持っていたという。筲箕湾(香港島の北東部)には恵州出身者が建てた譚公廟があり、香港では1905年以来毎年 譚公の誕生日(旧暦4月8日)に祭を催す。今回調べてみて、マカオの譚公廟の来歴はほとんど出てこず、香港の観光情報サイトには「譚公は香港のみで信仰されている」と書かれていたりする

恵州により近い香港からマカオへ伝来したと考えられなくもない。譚公・媽祖ともマカオ・香港の両地で信仰されているが、ざっくり言えばマカオは媽祖推し、香港は譚公推しということなのだろうか・・・】。

恵州により近い香港からマカオへ伝来したと考えられなくもない。譚公・媽祖ともマカオ・香港の両地で信仰されているが、ざっくり言えばマカオは媽祖推し、香港は譚公推しということなのだろうか・・・】。

花モチーフの彫刻が綺麗。そして、屋根の上にはシャチホコ

【正確には蚩吻(しふん)。中国建築では3~5世紀に鴟尾が現れ、唐代になると魚や鯨を模すようになった。中世以降日本に出現するシャチホコの源流といわれる】

【正確には蚩吻(しふん)。中国建築では3~5世紀に鴟尾が現れ、唐代になると魚や鯨を模すようになった。中世以降日本に出現するシャチホコの源流といわれる】

バス停を目指しつつ、来た道を北上中に発見した壁装飾。

普通の民家っぽいけど、パステルカラーの壁に件のポルトガル風標識あり。「音調巷」と記されている。

すっかり干上がっているけど、船着き場? てか、このアングルだと向こう岸が益々近く感じられる。

バスを待つ間に、ロータリーそばの名店でエッグタルトを購入【こちらのお店は1989年創業、ポルトガルのお菓子パステル・デ・ナタをAndrew.W.Stow氏(イギリス人)がアレンジして販売】。1年余り前、ポルトガルはリスボンで本家本元のを食さなかったことを後悔したのはスペイン(2)&ポルトガル篇で既報のとおり。食べ比べできなくて残念

バスで4㎞北のタイパ地区へ。バスを降り、カルモ教会まで歩く。平日は閉まっているため、内部は拝めず

★

★

教会前から潟を眺める。対岸はコロアンとタイパの間に位置するコタイ地区。かつては海だったが、埋め立てて地続きとなった。開発は進行中。 ★

タイパ・ハウス・ミュージアムへ【20世紀前半まで、タイパ地区はマカオ半島に住むポルトガル人の別荘地だった。それらを修復し、一部の建物が現在公開されている】。

そのうちのひとつ、マカニーズハウスの内部。ヨーロッパの様式に中国のそれを取り入れたインテリアを目にすることができる。(以下2枚★)

次に、ポルトガルハウス。ポルトガル各地の民族衣装が展示されていた。こちらは海辺のナザレの。ミニスカートにエプロンの女性、1年ちょい前の旅がよみがえる。

率直に、蓑だなぁと思った。ポルトガルでもこんなのを身に着けるのね、普遍的だわ・・・

白と黒に、花柄のアクセントが効いてるな~

タイパ・ハウス・ミュージアムから望むコタイ地区。

バスでマカオ半島へ戻りがてら、媽閣廟まで乗る。半島の南西部はホテルから遠いので、直通で運んでくれるバスルート万歳

降車後、ディナーはすぐ満席になるという有名なレストランをダメ元で覗いたら、幸いにも入ることができた。

お店イチオシのタコのリゾット。そして、お気づきですよね・・・ランチなのに、陽はまだ高いというのに、赤ワインもいただく

こちらはアフリカン・チキン。 ★

【大航海時代、船乗りが寄港地のアフリカで口にしたピリピリチキン(辛い鶏肉料理)をルーツとし、船が経由するゴアやマラッカの要素が加わって完成したマカオ料理。「香辛料を使った鶏肉料理」という以外のルールはないため、お店によって千差万別の一皿になっている。私たちが食したのは、スパイスやココナッツミルクをふんだんに用いたソースがたっぷりかかったタイプだった】

存分に満たされた後、200mほど歩いて媽閣廟へ。マカオ最古の寺院(15世紀建立)だけあって、さすがに人が多い。 ★

【福建から来た漁民が建てた、媽祖(阿媽)をまつる廟。媽祖は10世紀半ば、福建生まれの女性で海難救助に霊異があったことから天后・海の女神とあがめられた。毎年旧暦の3月23日には盛大に祭を催す。香港・台湾・東南アジアなどでも信仰されている。なお、この付近は16世紀初めにポルトガル人が初めてマカオに上陸した場所といわれ、その際に地名を聞かれた現地人が寺名を尋ねられたと勘違いして媽閣(マーガオ)と答えたことが西洋におけるこの地の呼称「マカオ」の由来となった】

上の画像の右端のあたりはこんな感じ。靄っているのは、お線香の煙。絶え間なく参拝者が訪れるって、すごいね

道教に詳しくないので何だかよく分からないが、エキゾティシズムをくすぐられてパシャリ

目に入る何もかもが新鮮。

岩は幅3mをゆうに超える大きさ【媽祖(阿媽)の加護により無事に着いたと伝わるジャンク船が描かれている】。

「媽祖閣」と刻まれた鐘。左右には「風調雨順 国泰民安」とも。なんとなく、方広寺の鐘銘「国家安康 君臣豊楽」が思い浮かんだ。全然関係ないというのに・・・

無数にさがってるこれ、何だろう

★

★ 【調べてみたら、渦巻き型の巨大線香だった。燃え尽きるまでかなり長い時間かかるらしく、神への思いを絶やさない気持ちの表れという】

媽閣廟から500m南にはポサーダ・デ・サンチアゴがある【1629年、ポルトガルが要塞を築いた跡地に建つ、全室スイートルームの宿】。

五つ星に泊まるのは早々にあきらめたが、中庭は見学できると知り いそいそと向かう。大砲が重々しく出迎えてくれた。

遠目には同じように見えるが、表札はアズレージョ、植木鉢は中国陶器・・・オシャレだわぁ

ポインセチアで華やかに彩られているものの、天井には要塞の面影が残る。

中庭にある教会の外壁にはマリア様のタイル。

教会の内部。ポルトガルの守護聖人ジェームスがまつられている。Cちゃんが撮ってくれた自分にモザイクをかけた。

中世と現代が融合、ステキな雰囲気

(2枚下の画像★)

(2枚下の画像★)

アフタヌーンティーと洒落込みたかった・・・が、先を急いで後ろ髪引かれつつ退却

次は、数百m北東のペンニャ教会をめざす。

この階段をのぼると・・・ ★

シンプルな石造りの教会が現れる【1622年、オランダ人の襲撃から逃れたポルトガル人船員たちが建て、船乗りの守護神ペンニャ・デ・フランサに捧げられた】。

丘の上にあるので、眺望抜群

南南東の方角にはマカオタワーがそびえる。

南南東の方角にはマカオタワーがそびえる。

次に、北東を眺める。ホテル・リスボアはどこから見ても存在感絶大

★

★

空に吸い込まれてしまいそうなマリア様。 ★

教会の中に入って出てきたら、光線の加減が変化していた。2枚上の画像と比べてみてくださいね

さらに北東へ数百m、聖オーガスティン広場へ。ドン・ペドロ5世劇場【1860年、在住ポルトガル人の出資により建設されたアジア初の西洋式劇場。2階建てで300人弱を収容できる。自分たちが訪れた際は一般公開されていなかったが、2012年からは無料で見学できるようになったらしい】。

隣りには聖オーガスティン教会。ファサードの渦巻き模様がユニーク【1591年創建、1874年再建】。

黄色の壁に、緑を基調とした天井が鮮やかに映える。 ★

大理石の祭壇が重々しい。

祭壇の中には十字架を担ぐイエス像が立つ【この像こそが、大堂へ移されながらいつのまにかこの教会に戻っていたという伝説を持つ。それを記念して、毎年四旬節(復活祭前の40日間)の最初の土・日曜にパレード(パッソス聖体行列)が行なわれる。紫色の衣装を身にまとった聖職者・信者たちが土曜夜にこの像を大堂まで運んで夜通し祈りを捧げ、翌日再びこの教会まで連れてきてミサを執り行う。16世紀から実施されている伝統的な儀式】。 ★

広場の東には聖ヨセフ修道院【イエズス会により1728年に創設、1800年には王立神学校として確立。大学と同等のカリキュラムを擁し、女王ドナ・マリア1世(在位1777~1816年)は「伝道信徒団の館」と称した】。一般公開されておらず、外観のみ撮影。

広場を後にして、赤い板戸が印象的な福隆新街に寄り道。かつては歓楽街だったという。 ★

夕食を撮影してなかったので、やむなく割愛

以下は夜の散歩にて、孫逸仙大馬路から西南西を眺める。

橋の手前に屹立するのは・・・観音像【高さ20m、白い蓮の台座に立つ。2010年の調査によると、マカオの仏教徒は人口の17.3%でキリスト教徒(7.2%)より多い。ちなみに最多は民俗宗教58.9%】。ピンボケ画像しかなくて、ごめんなさい

★ 中締め ★

3日半の旅路をひとつの記事にまとめるつもりで始めたものの、字数オーバーしそうで急きょ2つに分けることにしました。「その2」のボリュームが少なく、めっちゃバランス悪いのですが

後半はひきつづきマカオ、そしてちょっとだけ香港へ足を伸ばします。お楽しみに