●水野筑後守忠徳(みずのちくごのかみただのり)No.1

1.生立ち

清和源氏満快流の諏訪家は、平右衛門正家を租とし、長男正良の嫡男正利(廩米二百五十俵)の時、宗家を叔父庄兵衛正孝に譲り新たに別家を興し、諏訪庄右衛門を名乗る。正利の曾孫庄右衛門頼篤は、天明八年(1788)父頼孝の死去に伴い二十二歳で家督を相続。

『編年江戸武鑑・文化武鑑4』<巻之三>文化三年(1806)、文化六年(1809)には、「諏訪庄右衛門[頼篤]父庄右衛門 二百五十俵<新御番衆(*1-1)>壬戌七(享和二年七年=1802)ヨリ [屋敷][三年]赤坂ため池[六年]あたこ下」とある。『寛政重修諸家譜』成立時(寛政十一年(1799)~文化九年(1812))には、寛政十年(1798)までの事跡が記されており、頼篤の子は女子二名とまでしか記載されていないが、家譜提出後に嫡男某が生まれ、文化十二年(1815)四月九日(*1-2)、旗本新番諏訪庄右衛門頼篤(廩米二百五十俵)の二男として、江戸愛宕下の邸において忠徳、通称は甲子二郎(*1-3))が生まれた。初名は忠篤で、文政五年(1822)十月十三日、八歳の時、旗本水野彌三郎忠長(高三百表)の養嗣子となる。

当旗本水野家は、緒川城主水野右衛門大夫忠政の子で布土城主藤次郎忠分(ただちか)三男で、紀州藩付家老として新宮水野家の租となった出雲守重仲(重央・しげなか)の二男である下総守定勝(常陸国信太郡四百石=茨城県稲敷郡)を租とする。定勝の嫡男飛騨守重矩(しげのり)の長子分質(わけかた)四男主計忠英(かずえ・ただふさ、父分質の遺領継常陸国鹿嶋郡四百石=茨城県鹿嶋市)には実子が無く、野田彌市右衛門政啓の二男斉宮忠護(いつき・ただもり)を忠英娘との姻戚により継嗣として養子に迎える。『寛政重修諸家譜』成立時点では忠護が当主であることから、その後の嗣子は明らかにされていないが、系図からは忠護の嫡男安太郎忠義がその後家督を継いだと推察され、二男彌三郎忠長は別家を興したものと推定される。忠長の旗本としての役職については、『編年江戸武鑑』の旗本編を総てあたったが、三百俵取の者は数名散見されたが、彌三郎忠長の名は生憎漏れているようであり、発見するに到らなかった。従って「高三百俵」の廩米はいかにして得たのか、さらには旗本新番諏訪庄右衛門頼篤と如何にして好を通じていたのか等についても詳細は不明である。諏訪家(廩米二百五十俵)の二男として生まれた忠徳にとっては、当時の習わしとして、兄の元で部屋住生活を送るか、出家するか、若しくは他家に養子に入るか、の何れかの選択方法しかなかったことから、少禄とはいえ廩米三百俵の旗本水野家に養嗣子となり、成人するまでの部屋住を経て、やがては家督を継ぐこととなったのであろう。

別掲載[史料TN1-1]『水野忠徳事蹟』のほか水野氏と諏訪氏の系譜を参照されたい。

[註]

*1-1=新御番衆は、嘉永二十年(1643)八月に設けられたもので、最初は江戸城内の老中・若年寄が政務を執った御用部屋の北側にあった部屋で、時刻報知のため時計が置かれ坊主が詰めていた土圭(とけい)の間に詰めていたことから、土圭の間組といった。将軍出行の時は先駆を勤め、平常は土圭の間に詰めていた。本丸に六組、二の丸に二組の八組あり、一組は二十人ずつ居り、それぞれの組に組頭が居た。二百五十俵高、中の間席である。

*1-2=『明治維新人名辞典』日本歴史学会/編集 吉川弘文館では、出生を文化七年(1810)、同じく『江戸幕府役職一覧』新人物往来社/編集/発行では、明治元年(1868)七月九日病死、行年五十九歳とし、やはり文化七年(1810)生まれを元に記載しているが、本稿では『水野忠徳事蹟』記載の文化十二年(1815)を採用した。因に1868年は、九月八日に改元していることから、七月九日時点では明治元年ではなく、慶応四年である。また、忠徳の年齢は当時の習わし通り「数え年」とした。

さらには、『徳川幕府外国方:近代的対外事務担当省の先駆――その機構と人――』加藤英明著(『幕末維新と外交』幕末維新論集7 吉川弘文館)の「1外国奉行、外国奉行並」の「注39」には、「西丸御留守居水野筑後守忠徳分限帳」によれば、安政元年(1854)に五十三才であるから、生年は文化四年(1807)である、とし『水野忠徳事蹟』記載の文化十二年(1815)を誤りであろうとしているが、仮に安政元年(1854)に五十三才であるなら、生年は享和元年(1801)になるはずであり、この所見には信憑性は薄い。

*1-3=甲子二郎。読み方は「カネジロウ」、または「カシジロウ」。

2.少年期から青年期へ

高三百俵とはいえ忠徳は、義父忠長が道楽者であったことから借財も多く、その日暮らしにも事欠く、まさに赤貧洗うが如しの貧乏生活であった。仮に忠徳が凡庸な男なら、小普請組の貧乏旗本で一生涯を終わったであろうが、人一倍出世欲が強くひとかどのご奉公をしたいと考えていたことから、何とかして役に就く勘考をはじめた。当時の賄賂は必要経費の一部として常態化しており、現在のような贈収賄罪という罪の意識などはなかった。従って役に就く手段としては権門、すなわち権力者に対する饗応や贈賄を行う手立てが極めて有効であるが、困窮生活でその資金が無いばかりか義父の借金まで抱えている有様である。とにかく借金の返済を第一とし、さらに贈賄の資金を得るべく、忠徳は連日連夜、提灯と傘張りの内職に明け暮れた。つまりは、通常役に就くためには、常に権門へ顔を出し愛想を言わねばならないのだが、忠徳は金こそがものを言うという効力を的確に弁えていたのである。日々の手間賃を倹約して少しずつ蓄えていき、義父の不当な借金については度々争い、よくこれを凌いだ。また忠徳はかなりな強情者であったことから、相役には嫌われてはいたが、学問にも精を出し勉学に励んだ。

天保七年(1836)九月廿日、二十二歳の時、部屋住で小性組番を拝命し初出仕。天保九年(1838)には、幕府直轄学校として世に名高い昌平坂学問所(通称昌平校)の学問吟味に美事乙級及第(*2-1)。天保十三年(1842)十二月三日には、徳川家系調となる。天保十四年(1843)九月廿四日には、学問によく励んだことや、内職で蓄えた元手を権門に贈った甲斐もあってか、二十九歳で西丸の目付に抜擢された。通常幕臣の立身出世は家柄や格式が重んじられたが、この「学問」による出世ということは前例のない事であり、当時評判となったという。しかし弘化二年(1845)四月十五日には、生来の性格強情で堅すぎる事から嫌われ、一時は軍関係の現場である使番に左遷された。嘉永二年(1849)七月廿八日、事態は好転し先手銕砲(鉄砲)頭に遷され千五百石を得た。嘉永二年(1849)十月九日には、先手銕砲頭から加役(実質は本役)として火附盗賊改に登用され、六十人扶持(御役料四十人扶持、御役扶持廿人扶持)が支給され、一働きする。

[註]

*2-1=『江戸』第二巻 幕政編(二) 昌平學科名録(中川得楼遺物)の名録には、

天保九戌(1838)、乙九人(以上七人、以下二人)の二番目に「西丸御小姓組本多日向守組 水野甲子次郎(筑後守)」として明記されており、その上部には「[西丸]御目付ヨリ御使番御先手浦賀奉行長崎奉行御勘定奉行田安殿家老外國奉行西丸御留守居箱舘奉行」とある。また、この十八年後の安政三年(1856)八月(安政三年を除キ正月ヲ例トス)、乙科の十九番目に水野筑後守忠徳の実兄諏訪庄右衛門の惣領(長男)諏訪庄太郎(甥)の名が「御書院番 白州甲斐守組 屋敷改出役 庄右衛門惣領 諏訪庄太郎」と記されている。続いて二十一年後の安政六年(1859)(正月)、乙科(以上廿九、以下十五人)の十六番目には「外國奉行 筑後守惣領(長男)水野早太郎」と記され、親子二代にわたり乙科に及第した。

3.筑後守を名乗り長崎奉行として赴任

嘉永五年(1852)四月十五日、浦賀奉行(千石高、御役料千石、翌年改二千石高)に抜擢され、これを機に筑後守を称した。職責は出入り船舶の監督と奥羽、江戸、大坂間の廻漕諸貨物の監査をし、付近の幕府領の民政を掌った。また外国船の渡来した時には、隣接諸藩に応援警固を命ずる権限を持っており、三十八歳にして漸く出世への緒を得た。 嘉永六年(1853)四月廿六日、三十九歳にして長崎奉行を拝命(千石高、御役料四千四百表)。長崎赴任に向け準備を始めた矢先の六月三日、和蘭風説書(*3-1)に記された予告通り、アメリカ東インド艦隊司令官マシュー・ペリーの率いるサスケハナ、ミシシッピー、サラトガ、プリムス号の黒船四隻が、浦賀沖をやや内に入った江戸湾口寸前の鴨居沖に投錨した。これは未曾有のことであり、忠徳から引き継いだばかりの、浦賀奉行(二人定員月番制)からは、引きも切らさず伝令の馬が走り、地元の住民は恐怖に駆られて山へ逃げ込んだ。この騒動はたちまち江戸に伝播し、続々と近郊へ引越をする者まで現れた。

これまでに外国の単艦程度の軍艦は来た事があるものの、今回のように四隻とはいえ艦隊としての威圧感は相当なものであり、艦隊の備砲は合計六十三門で前砲が六貫目以上であるに対し、江戸湾の砲を全て併せてもこれに相当する砲は僅か十九門と戦力の格差は明白であった。『横浜市史稿』政治編二 第一章第三節米国艦隊の浦賀入津と與力中島三郎の旗艦訪問 幕府海岸防禦の命を傳ふ には、「異國船が浦賀に入津した翌四日に、老中から大名・鉄砲方等へ海岸防禦の命が傳へられた。その持ち場左の如くである。」

と記し、湾岸一帯を現地の諸藩に命じている。水野氏関連として「豆州下田 沼津藩 水野出羽守忠良、上総鶴牧 鶴牧藩 水野壹岐守忠實」の名が見える。(既投稿記事参照)

ペリーは、砲艦外交により、持参した大統領からの開国を求める親書を、強引に幕府に受け取らせ、再来を約して意気揚々と引き揚げた。その一週間後の六月十九日、老中首座阿部伊勢守正弘は、軍艦並びに蒸気船をオランダに発注する方針を打ち出し、その交渉を長崎奉行として赴任する準備中で、在府していた水野筑後守忠徳に直達した。

嘉永六年(1853)七月二十一日、忠徳はオランダへ軍艦注文の大任を拝命し、長崎赴任に向け江戸を出立した。今般は通常の赴任とは異なり、特別用務を帯びていることから、恒例の供連れの外に手附(*3-2)萩原又作を差し加えられた。(途次八月一日馬籠宿を通過する際の臨場感溢れる様子が、島崎藤村の『夜明け前』に記されているので、後記の[資料TN2-1]を参照されたい) 忠徳は途を急ぎ三十七日間という速さで、八月二十六日長崎に着任した。長崎奉行の職責は、長崎の市政を掌り、外国貿易および海防の任があり、定員二名で内一名ずつ一年交替で江戸に戻り、八、九月頃交替したことから、前年五年に奉行に就任し在勤している大沢豊後守秉哲(安宅)と、手筈通り直ちに長崎出島のオランダ商館長(甲比丹=カピタン)の、ドンクル・キュルシュ(ヤン・ヘンドリク・ドンケル=クルティウスJan Hendrik Donker Curtius)と交渉を始めた。赴任に先立ち忠徳は、予め軍艦の購入に関する用件を具申し協定していた。その内容は、大正六年(1917)六月二十五日刊行された月刊誌『江戸』に発表された「水野筑後守忠徳手記」の中の「阿蘭陀國へ軍艦注文の事」に記されている。

「一 甲比丹へ蒸気船軍艦とも献納か又は交易品に替[えて]持越(船で持帰る)すへきかを 談判(話し合い)する事

一 蘭船持越方交易並献上にては不都合なれは別段(特別)六七艘は御買入可相成に付早 々相廻はし候事に談判する事

一 軍艦及蒸気船の雛形製造を甲比丹へ申付け出来次第直に送付すへき事 」

この三ヶ条の中で、第一条の条文は、「蒸気船軍艦供に幕府に献納(進呈)するか、または金銭ではなく品物と交換で納めるよう話し合う」という意味であり、第二条は「第一条では不都合というのなら、特別に六、七艘は買い上げてやってもよいから、早急に回航し日本に届けるように交渉する事」、第三条は「軍艦および蒸気船の模型の製造を甲比丹に申し付け、出来上がり次第すぐに幕府に送る事」という意味であり、甚だオランダ国を見下した一方的で思い上がった誠に失敬な態度である。

この交渉結果として、後日納入されたのは、観光丸(スムビン号)を献呈、咸臨丸(ヤパン号)と朝陽丸(エド号)を購入となった。

『江戸』第三巻 渉外編 に水野筑後守忠徳の孫水野克讓が記した忠徳手記解説には、発注した六艇が三艇と半減した理由などを述べている。「此の軍艦等購入の事は當時欧州戦争(クリミア戦争)中にて、各国互いに国際関係上、兵器は一切他国に輸出すべからざるにより、阿蘭陀國において調達の策はなく直ちに其の約定を果たすこと能わざりければ、安政二年(1855)七月中に同國王より蒸気船一艘を贈呈の旨を通し、併せて航海術傳習の為め、士官・教師・機関方・帆縫方・水火夫・船工等総て二十二人を長崎に送致して、注文軍艦等の到達に先立ち、我国人に航海術傳習の便に供せりといふ。しかる後、長崎に於いてこの道に有用の人材を養成し、ついに日本帝國をして航海戦術上、今日の如き光輝を發つに至りしこと、實に此の軍艦購入の英断か。其の段梯をなせしものと謂つへし 水野克讓誌」と近代的海軍黎明期の状況を記している。また、前述の三ヶ条に基づいて甲比丹とよく話し合った上での結論を、忠徳は大澤と連名で十月幕府宛の報告書を提出した。

この詳細については別掲載の[資料TN1-4]『江戸』第三巻 渉外編――水野筑後守忠徳手記「阿蘭陀國へ軍艦注文の事」を参照されたい。

[註]

*3-1=オランダふうせつがき。江戸時代、オランダ船がもたらした海外情報をオランダ商館長がまとめ、通詞が和訳して幕府に提出したもの。世界情勢を知る数少ない手掛かりとなった。

*3-2=てつき。代官所の回米掛や宗門掛で、役職は手代と同じだが、手代が町人でも百姓でもなれるのに対し、手附は小普請の御家人から採用された小普請役格の武士である。 寛政期(1789--1801)に作られた役職で、三十俵三人扶持から二十俵二人扶持まである。

R-4>水野筑後守忠徳 参考資料1/2

R-4>水野筑後守忠徳 参考資料2/2

R-2>水野筑後守忠徳の経歴

S-1>「水野氏」と関連氏族「諏訪氏」の系譜[第2版]

C-8>寶光山 大儀寺(水野忠徳の写真掲額)

C-8>水野筑後守忠徳 No.2

1.生立ち

清和源氏満快流の諏訪家は、平右衛門正家を租とし、長男正良の嫡男正利(廩米二百五十俵)の時、宗家を叔父庄兵衛正孝に譲り新たに別家を興し、諏訪庄右衛門を名乗る。正利の曾孫庄右衛門頼篤は、天明八年(1788)父頼孝の死去に伴い二十二歳で家督を相続。

『編年江戸武鑑・文化武鑑4』<巻之三>文化三年(1806)、文化六年(1809)には、「諏訪庄右衛門[頼篤]父庄右衛門 二百五十俵<新御番衆(*1-1)>壬戌七(享和二年七年=1802)ヨリ [屋敷][三年]赤坂ため池[六年]あたこ下」とある。『寛政重修諸家譜』成立時(寛政十一年(1799)~文化九年(1812))には、寛政十年(1798)までの事跡が記されており、頼篤の子は女子二名とまでしか記載されていないが、家譜提出後に嫡男某が生まれ、文化十二年(1815)四月九日(*1-2)、旗本新番諏訪庄右衛門頼篤(廩米二百五十俵)の二男として、江戸愛宕下の邸において忠徳、通称は甲子二郎(*1-3))が生まれた。初名は忠篤で、文政五年(1822)十月十三日、八歳の時、旗本水野彌三郎忠長(高三百表)の養嗣子となる。

当旗本水野家は、緒川城主水野右衛門大夫忠政の子で布土城主藤次郎忠分(ただちか)三男で、紀州藩付家老として新宮水野家の租となった出雲守重仲(重央・しげなか)の二男である下総守定勝(常陸国信太郡四百石=茨城県稲敷郡)を租とする。定勝の嫡男飛騨守重矩(しげのり)の長子分質(わけかた)四男主計忠英(かずえ・ただふさ、父分質の遺領継常陸国鹿嶋郡四百石=茨城県鹿嶋市)には実子が無く、野田彌市右衛門政啓の二男斉宮忠護(いつき・ただもり)を忠英娘との姻戚により継嗣として養子に迎える。『寛政重修諸家譜』成立時点では忠護が当主であることから、その後の嗣子は明らかにされていないが、系図からは忠護の嫡男安太郎忠義がその後家督を継いだと推察され、二男彌三郎忠長は別家を興したものと推定される。忠長の旗本としての役職については、『編年江戸武鑑』の旗本編を総てあたったが、三百俵取の者は数名散見されたが、彌三郎忠長の名は生憎漏れているようであり、発見するに到らなかった。従って「高三百俵」の廩米はいかにして得たのか、さらには旗本新番諏訪庄右衛門頼篤と如何にして好を通じていたのか等についても詳細は不明である。諏訪家(廩米二百五十俵)の二男として生まれた忠徳にとっては、当時の習わしとして、兄の元で部屋住生活を送るか、出家するか、若しくは他家に養子に入るか、の何れかの選択方法しかなかったことから、少禄とはいえ廩米三百俵の旗本水野家に養嗣子となり、成人するまでの部屋住を経て、やがては家督を継ぐこととなったのであろう。

別掲載[史料TN1-1]『水野忠徳事蹟』のほか水野氏と諏訪氏の系譜を参照されたい。

[註]

*1-1=新御番衆は、嘉永二十年(1643)八月に設けられたもので、最初は江戸城内の老中・若年寄が政務を執った御用部屋の北側にあった部屋で、時刻報知のため時計が置かれ坊主が詰めていた土圭(とけい)の間に詰めていたことから、土圭の間組といった。将軍出行の時は先駆を勤め、平常は土圭の間に詰めていた。本丸に六組、二の丸に二組の八組あり、一組は二十人ずつ居り、それぞれの組に組頭が居た。二百五十俵高、中の間席である。

*1-2=『明治維新人名辞典』日本歴史学会/編集 吉川弘文館では、出生を文化七年(1810)、同じく『江戸幕府役職一覧』新人物往来社/編集/発行では、明治元年(1868)七月九日病死、行年五十九歳とし、やはり文化七年(1810)生まれを元に記載しているが、本稿では『水野忠徳事蹟』記載の文化十二年(1815)を採用した。因に1868年は、九月八日に改元していることから、七月九日時点では明治元年ではなく、慶応四年である。また、忠徳の年齢は当時の習わし通り「数え年」とした。

さらには、『徳川幕府外国方:近代的対外事務担当省の先駆――その機構と人――』加藤英明著(『幕末維新と外交』幕末維新論集7 吉川弘文館)の「1外国奉行、外国奉行並」の「注39」には、「西丸御留守居水野筑後守忠徳分限帳」によれば、安政元年(1854)に五十三才であるから、生年は文化四年(1807)である、とし『水野忠徳事蹟』記載の文化十二年(1815)を誤りであろうとしているが、仮に安政元年(1854)に五十三才であるなら、生年は享和元年(1801)になるはずであり、この所見には信憑性は薄い。

*1-3=甲子二郎。読み方は「カネジロウ」、または「カシジロウ」。

2.少年期から青年期へ

高三百俵とはいえ忠徳は、義父忠長が道楽者であったことから借財も多く、その日暮らしにも事欠く、まさに赤貧洗うが如しの貧乏生活であった。仮に忠徳が凡庸な男なら、小普請組の貧乏旗本で一生涯を終わったであろうが、人一倍出世欲が強くひとかどのご奉公をしたいと考えていたことから、何とかして役に就く勘考をはじめた。当時の賄賂は必要経費の一部として常態化しており、現在のような贈収賄罪という罪の意識などはなかった。従って役に就く手段としては権門、すなわち権力者に対する饗応や贈賄を行う手立てが極めて有効であるが、困窮生活でその資金が無いばかりか義父の借金まで抱えている有様である。とにかく借金の返済を第一とし、さらに贈賄の資金を得るべく、忠徳は連日連夜、提灯と傘張りの内職に明け暮れた。つまりは、通常役に就くためには、常に権門へ顔を出し愛想を言わねばならないのだが、忠徳は金こそがものを言うという効力を的確に弁えていたのである。日々の手間賃を倹約して少しずつ蓄えていき、義父の不当な借金については度々争い、よくこれを凌いだ。また忠徳はかなりな強情者であったことから、相役には嫌われてはいたが、学問にも精を出し勉学に励んだ。

天保七年(1836)九月廿日、二十二歳の時、部屋住で小性組番を拝命し初出仕。天保九年(1838)には、幕府直轄学校として世に名高い昌平坂学問所(通称昌平校)の学問吟味に美事乙級及第(*2-1)。天保十三年(1842)十二月三日には、徳川家系調となる。天保十四年(1843)九月廿四日には、学問によく励んだことや、内職で蓄えた元手を権門に贈った甲斐もあってか、二十九歳で西丸の目付に抜擢された。通常幕臣の立身出世は家柄や格式が重んじられたが、この「学問」による出世ということは前例のない事であり、当時評判となったという。しかし弘化二年(1845)四月十五日には、生来の性格強情で堅すぎる事から嫌われ、一時は軍関係の現場である使番に左遷された。嘉永二年(1849)七月廿八日、事態は好転し先手銕砲(鉄砲)頭に遷され千五百石を得た。嘉永二年(1849)十月九日には、先手銕砲頭から加役(実質は本役)として火附盗賊改に登用され、六十人扶持(御役料四十人扶持、御役扶持廿人扶持)が支給され、一働きする。

[註]

*2-1=『江戸』第二巻 幕政編(二) 昌平學科名録(中川得楼遺物)の名録には、

天保九戌(1838)、乙九人(以上七人、以下二人)の二番目に「西丸御小姓組本多日向守組 水野甲子次郎(筑後守)」として明記されており、その上部には「[西丸]御目付ヨリ御使番御先手浦賀奉行長崎奉行御勘定奉行田安殿家老外國奉行西丸御留守居箱舘奉行」とある。また、この十八年後の安政三年(1856)八月(安政三年を除キ正月ヲ例トス)、乙科の十九番目に水野筑後守忠徳の実兄諏訪庄右衛門の惣領(長男)諏訪庄太郎(甥)の名が「御書院番 白州甲斐守組 屋敷改出役 庄右衛門惣領 諏訪庄太郎」と記されている。続いて二十一年後の安政六年(1859)(正月)、乙科(以上廿九、以下十五人)の十六番目には「外國奉行 筑後守惣領(長男)水野早太郎」と記され、親子二代にわたり乙科に及第した。

3.筑後守を名乗り長崎奉行として赴任

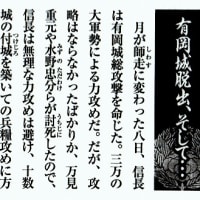

嘉永五年(1852)四月十五日、浦賀奉行(千石高、御役料千石、翌年改二千石高)に抜擢され、これを機に筑後守を称した。職責は出入り船舶の監督と奥羽、江戸、大坂間の廻漕諸貨物の監査をし、付近の幕府領の民政を掌った。また外国船の渡来した時には、隣接諸藩に応援警固を命ずる権限を持っており、三十八歳にして漸く出世への緒を得た。 嘉永六年(1853)四月廿六日、三十九歳にして長崎奉行を拝命(千石高、御役料四千四百表)。長崎赴任に向け準備を始めた矢先の六月三日、和蘭風説書(*3-1)に記された予告通り、アメリカ東インド艦隊司令官マシュー・ペリーの率いるサスケハナ、ミシシッピー、サラトガ、プリムス号の黒船四隻が、浦賀沖をやや内に入った江戸湾口寸前の鴨居沖に投錨した。これは未曾有のことであり、忠徳から引き継いだばかりの、浦賀奉行(二人定員月番制)からは、引きも切らさず伝令の馬が走り、地元の住民は恐怖に駆られて山へ逃げ込んだ。この騒動はたちまち江戸に伝播し、続々と近郊へ引越をする者まで現れた。

これまでに外国の単艦程度の軍艦は来た事があるものの、今回のように四隻とはいえ艦隊としての威圧感は相当なものであり、艦隊の備砲は合計六十三門で前砲が六貫目以上であるに対し、江戸湾の砲を全て併せてもこれに相当する砲は僅か十九門と戦力の格差は明白であった。『横浜市史稿』政治編二 第一章第三節米国艦隊の浦賀入津と與力中島三郎の旗艦訪問 幕府海岸防禦の命を傳ふ には、「異國船が浦賀に入津した翌四日に、老中から大名・鉄砲方等へ海岸防禦の命が傳へられた。その持ち場左の如くである。」

と記し、湾岸一帯を現地の諸藩に命じている。水野氏関連として「豆州下田 沼津藩 水野出羽守忠良、上総鶴牧 鶴牧藩 水野壹岐守忠實」の名が見える。(既投稿記事参照)

ペリーは、砲艦外交により、持参した大統領からの開国を求める親書を、強引に幕府に受け取らせ、再来を約して意気揚々と引き揚げた。その一週間後の六月十九日、老中首座阿部伊勢守正弘は、軍艦並びに蒸気船をオランダに発注する方針を打ち出し、その交渉を長崎奉行として赴任する準備中で、在府していた水野筑後守忠徳に直達した。

嘉永六年(1853)七月二十一日、忠徳はオランダへ軍艦注文の大任を拝命し、長崎赴任に向け江戸を出立した。今般は通常の赴任とは異なり、特別用務を帯びていることから、恒例の供連れの外に手附(*3-2)萩原又作を差し加えられた。(途次八月一日馬籠宿を通過する際の臨場感溢れる様子が、島崎藤村の『夜明け前』に記されているので、後記の[資料TN2-1]を参照されたい) 忠徳は途を急ぎ三十七日間という速さで、八月二十六日長崎に着任した。長崎奉行の職責は、長崎の市政を掌り、外国貿易および海防の任があり、定員二名で内一名ずつ一年交替で江戸に戻り、八、九月頃交替したことから、前年五年に奉行に就任し在勤している大沢豊後守秉哲(安宅)と、手筈通り直ちに長崎出島のオランダ商館長(甲比丹=カピタン)の、ドンクル・キュルシュ(ヤン・ヘンドリク・ドンケル=クルティウスJan Hendrik Donker Curtius)と交渉を始めた。赴任に先立ち忠徳は、予め軍艦の購入に関する用件を具申し協定していた。その内容は、大正六年(1917)六月二十五日刊行された月刊誌『江戸』に発表された「水野筑後守忠徳手記」の中の「阿蘭陀國へ軍艦注文の事」に記されている。

「一 甲比丹へ蒸気船軍艦とも献納か又は交易品に替[えて]持越(船で持帰る)すへきかを 談判(話し合い)する事

一 蘭船持越方交易並献上にては不都合なれは別段(特別)六七艘は御買入可相成に付早 々相廻はし候事に談判する事

一 軍艦及蒸気船の雛形製造を甲比丹へ申付け出来次第直に送付すへき事 」

この三ヶ条の中で、第一条の条文は、「蒸気船軍艦供に幕府に献納(進呈)するか、または金銭ではなく品物と交換で納めるよう話し合う」という意味であり、第二条は「第一条では不都合というのなら、特別に六、七艘は買い上げてやってもよいから、早急に回航し日本に届けるように交渉する事」、第三条は「軍艦および蒸気船の模型の製造を甲比丹に申し付け、出来上がり次第すぐに幕府に送る事」という意味であり、甚だオランダ国を見下した一方的で思い上がった誠に失敬な態度である。

この交渉結果として、後日納入されたのは、観光丸(スムビン号)を献呈、咸臨丸(ヤパン号)と朝陽丸(エド号)を購入となった。

『江戸』第三巻 渉外編 に水野筑後守忠徳の孫水野克讓が記した忠徳手記解説には、発注した六艇が三艇と半減した理由などを述べている。「此の軍艦等購入の事は當時欧州戦争(クリミア戦争)中にて、各国互いに国際関係上、兵器は一切他国に輸出すべからざるにより、阿蘭陀國において調達の策はなく直ちに其の約定を果たすこと能わざりければ、安政二年(1855)七月中に同國王より蒸気船一艘を贈呈の旨を通し、併せて航海術傳習の為め、士官・教師・機関方・帆縫方・水火夫・船工等総て二十二人を長崎に送致して、注文軍艦等の到達に先立ち、我国人に航海術傳習の便に供せりといふ。しかる後、長崎に於いてこの道に有用の人材を養成し、ついに日本帝國をして航海戦術上、今日の如き光輝を發つに至りしこと、實に此の軍艦購入の英断か。其の段梯をなせしものと謂つへし 水野克讓誌」と近代的海軍黎明期の状況を記している。また、前述の三ヶ条に基づいて甲比丹とよく話し合った上での結論を、忠徳は大澤と連名で十月幕府宛の報告書を提出した。

この詳細については別掲載の[資料TN1-4]『江戸』第三巻 渉外編――水野筑後守忠徳手記「阿蘭陀國へ軍艦注文の事」を参照されたい。

[註]

*3-1=オランダふうせつがき。江戸時代、オランダ船がもたらした海外情報をオランダ商館長がまとめ、通詞が和訳して幕府に提出したもの。世界情勢を知る数少ない手掛かりとなった。

*3-2=てつき。代官所の回米掛や宗門掛で、役職は手代と同じだが、手代が町人でも百姓でもなれるのに対し、手附は小普請の御家人から採用された小普請役格の武士である。 寛政期(1789--1801)に作られた役職で、三十俵三人扶持から二十俵二人扶持まである。

R-4>水野筑後守忠徳 参考資料1/2

R-4>水野筑後守忠徳 参考資料2/2

R-2>水野筑後守忠徳の経歴

S-1>「水野氏」と関連氏族「諏訪氏」の系譜[第2版]

C-8>寶光山 大儀寺(水野忠徳の写真掲額)

C-8>水野筑後守忠徳 No.2