長い間REBECCAを聞いていた時期がありました。

ボーカリストNOKKOの書く詩が潜在的に私を、

捉えていたのだと思います。

でないと、

彼女のあのかん高い声と、

少しうるさい楽曲が

心地よく私には届いていなかったと思います。

数多くの曲があり、甲乙つけ難いですが、

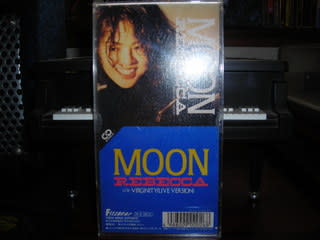

私にとっての思い入れの一曲は「MOON」です。

MOON

昔ママがまだ若くて 小さなあたしを抱いていた

月が もっと遠くにあった頃

工場は黒い煙を はきだして

町は激しく この娘が大きくなるのを祈ってた

娘は13になって 盗みの味覚えて

黒いリストに 名前を残した

MOON あなたは 知ってるの

MOON あなたは 何もかも

初めて歩いた日のことも

月曜日が 嫌いと言って 心のすべてを

閉ざしてしまった娘は

初めての 恋におちた日

思い出ひとつ持たずに 家を飛び出して

戻らなくなった

こわしてしまうのは 一瞬でできるから

大切に生きてと 彼女は泣いた

(NOKKO作詞:部分引用)

この曲は英語バージョンでも出ていて

作詞は他の方ですが、

参考までに、一部引用しておきます。

また違ったニュアンスが味わえると思います。

勉強にもなります。

英語バージョンの「MOON」が入っているCDです

MOON

In the night your light comes creeping

around my bed

Stirring up memories

Taking me back to the times we shared

when we were childhood friends

Seems like yesterday

the world was full of innocence

Moon you seemed so far away

on the night that you shined on my first kiss

( PEGGY STANZIALE 詩:一部引用)

You can choose two type of the "MOON".

http://www.youtube.com/watch?v=Zp5WjyaK-CU&feature=related (PV)