わらび邸でのクラテッロの仕込みに参加させて頂きました。

今年は2回目。

参加は、わらびさん、Duckbillさん、そして私です。

おおまかな手順は次の通り。

カッコ内は、今回はなしでしたが、次回はやった方がいいかも、というDuckbill先生のお話でした。

・(モモ肉をしごいて血液を絞りだす)

・(主要な血管を飽和食塩水でそうじ(注射器))

・肉の切り出し

このとき、なるべくすんなりした円筒形になるようにする方がよい。ひどく凹む部分がないように。

・残りのパーツを、持ち帰りやすいように関節でカット。保冷箱にしまう。

(残りの肉を骨から外すのは、自宅にて)

・作業台を一度綺麗にする。切り出した肉の計量。念のためアルコールスプレーをたっぷり。

・(それぞれの肉をこの段階でタコ糸でしばって整形してはどうか)←Fujika案

・それぞれの肉の重さに応じて塩、硝酸塩を計量(塩は、今回5%。硝酸は1kgあたり0.6g)

硝酸に塩を少量入れ、よくもみ合わせる。更に塩を少し入れてよく混ぜる、というのを数回繰り返して、よく混ぜる。

・肉に肉ひとつずつ、ビニール袋(35リットル程度)の中で肉に塩をもみこむ。

・この状態で持ち帰り、塩漬け約1週間。

一週間後に膀胱に詰めるのは、各自、です。(うう、心細い・・・)

|

|

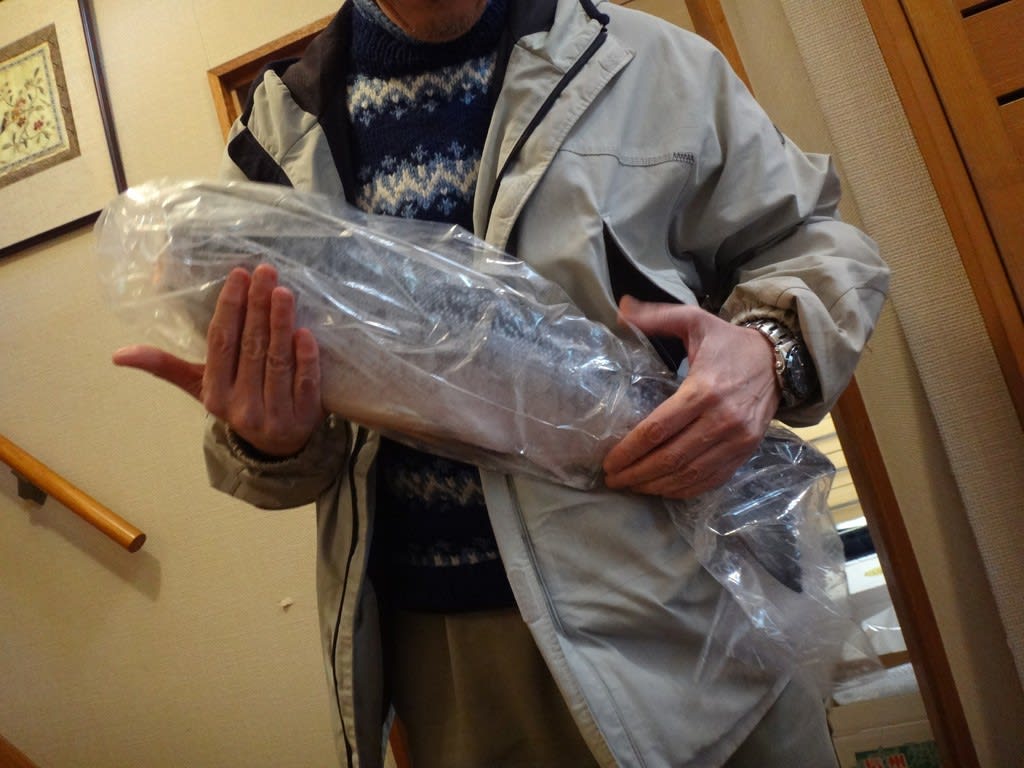

モモ肉3人分。

Duckbillさんが行きつけの市場にて手配して下さいました。

お肉屋さんではすっかり常連さんで、名前も憶えられてしまったとか。

飲食店関係と思われている模様です。(そりゃそうですよね)

|

|

|

お肉の切り出し。

先生たちのやるのを見て、なんとか。

人生でまだ2回しかやったことがないから仕方がありませんが、ワケ分かりません。

モモ肉10本分くらい一度にやったら、何とかコツがつかめると思うんだけど・・・。

|

|

|

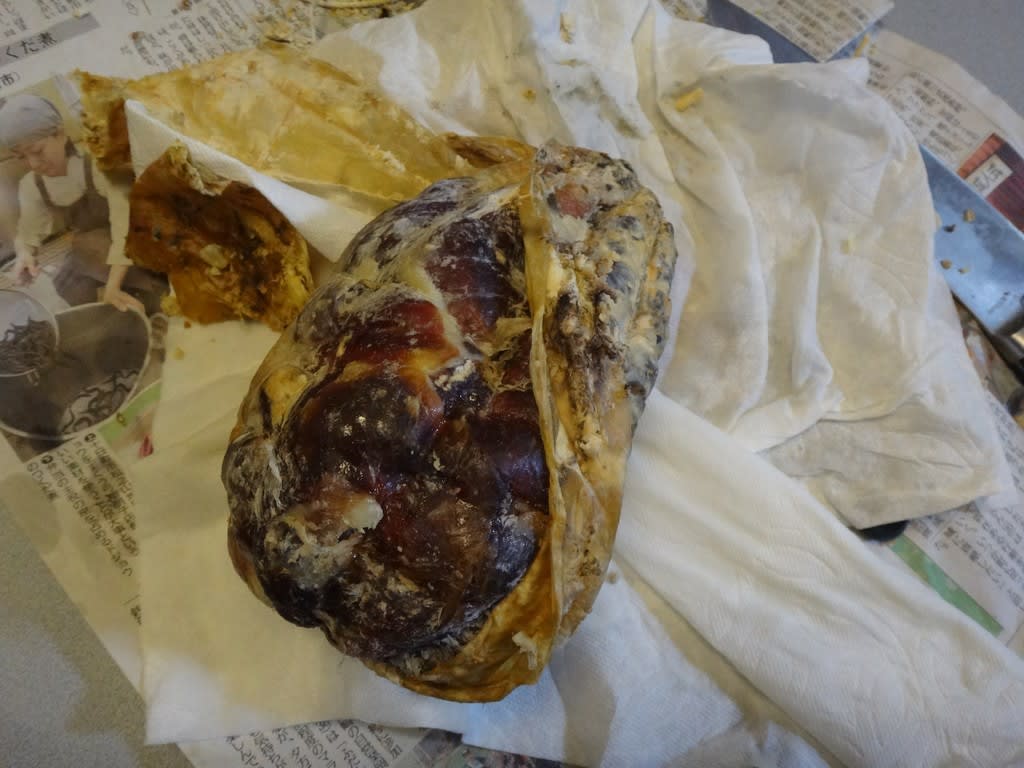

二塊切り出して、少し整形してみました。

|

|

|

別の角度から。

骨つきのパーツはかさばるので、少なくとも股関節のところで切り離しておくといいです。

関節まわりの膜を包丁で根気よくぐりぐりカットしていくと、ぱっくり外すことが出来ます。

|

|

|

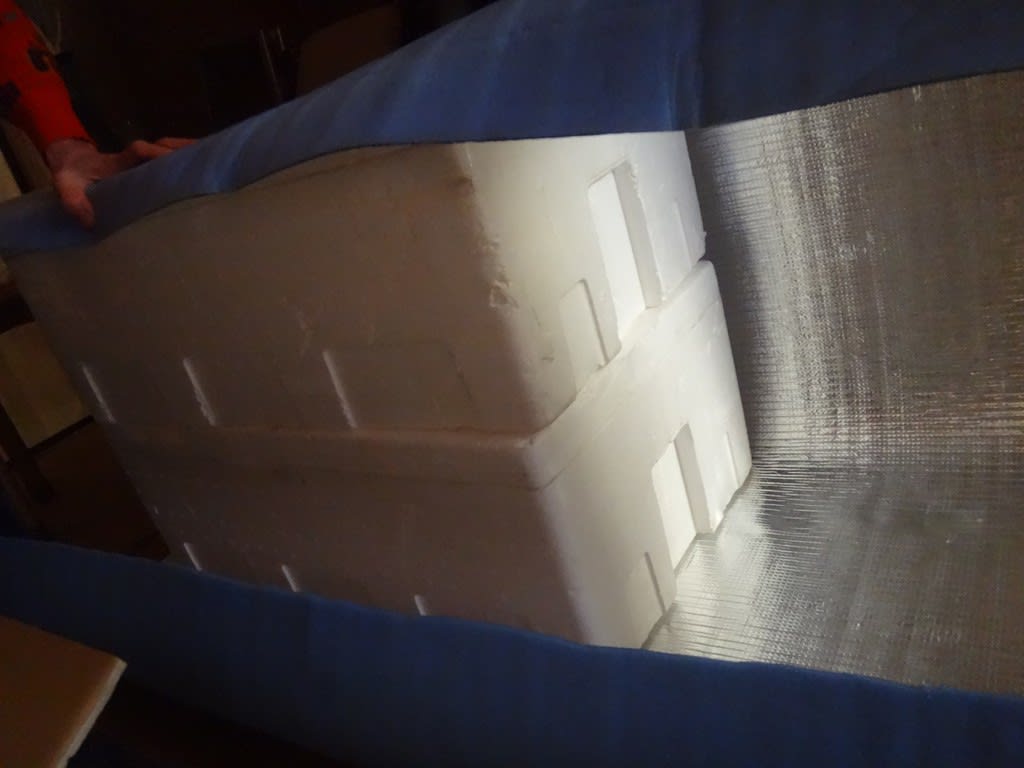

台を綺麗にして、お肉を置いてみたところ。

作業台にはプチプチシート(プチプチ面が上。今回は両面平らなタイプのプチプチでしたが)を敷くのが便利です。

大きい方が3.4kg、小さい方が2.3kg。

(次回は、ウチの秤を持って行くこと)

(3.4kgの塊は膀胱一つでは足りない可能性大。脂肪の層を少しそぐなど要工夫)

|

|

|

塩の計量が終わって、これから揉み込みます。

|

|

|

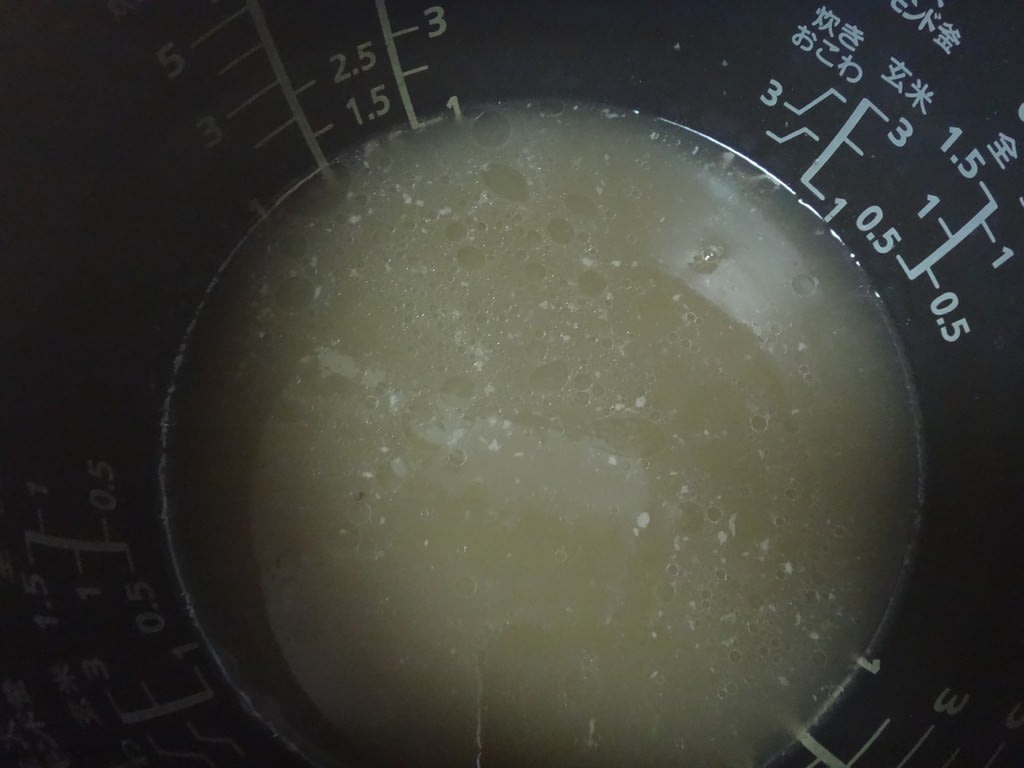

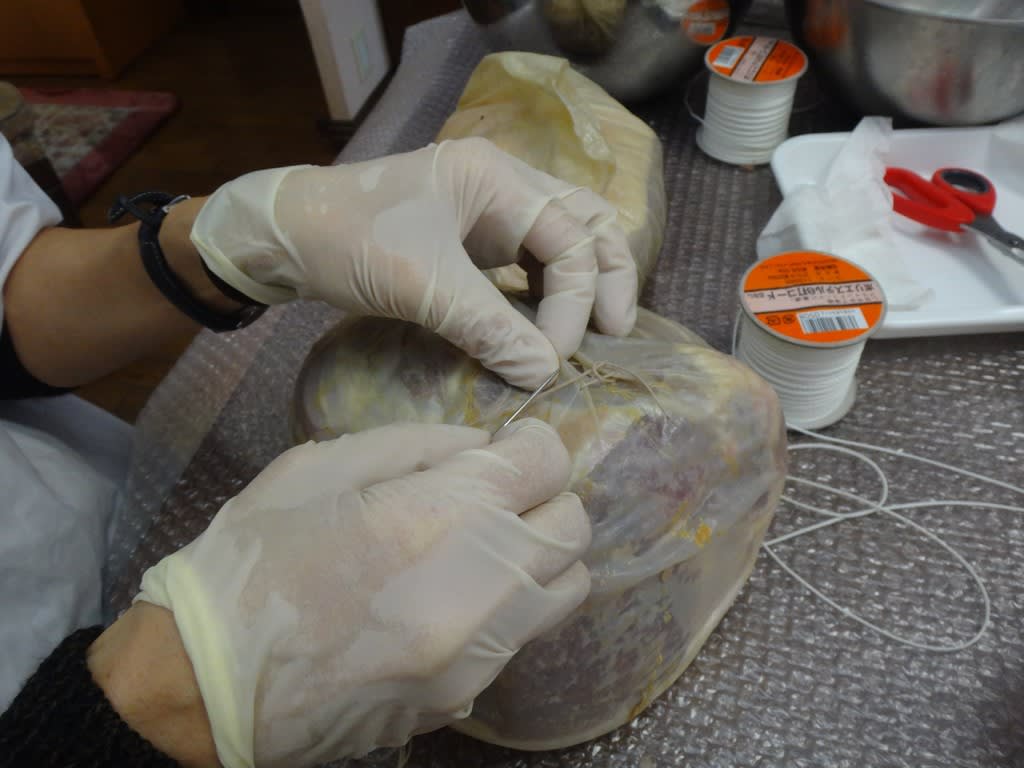

袋の中で塩もみ中。

こうすると塩が無駄にならず、また作業エリアも散らからずとてもよかったです。

|

|

|

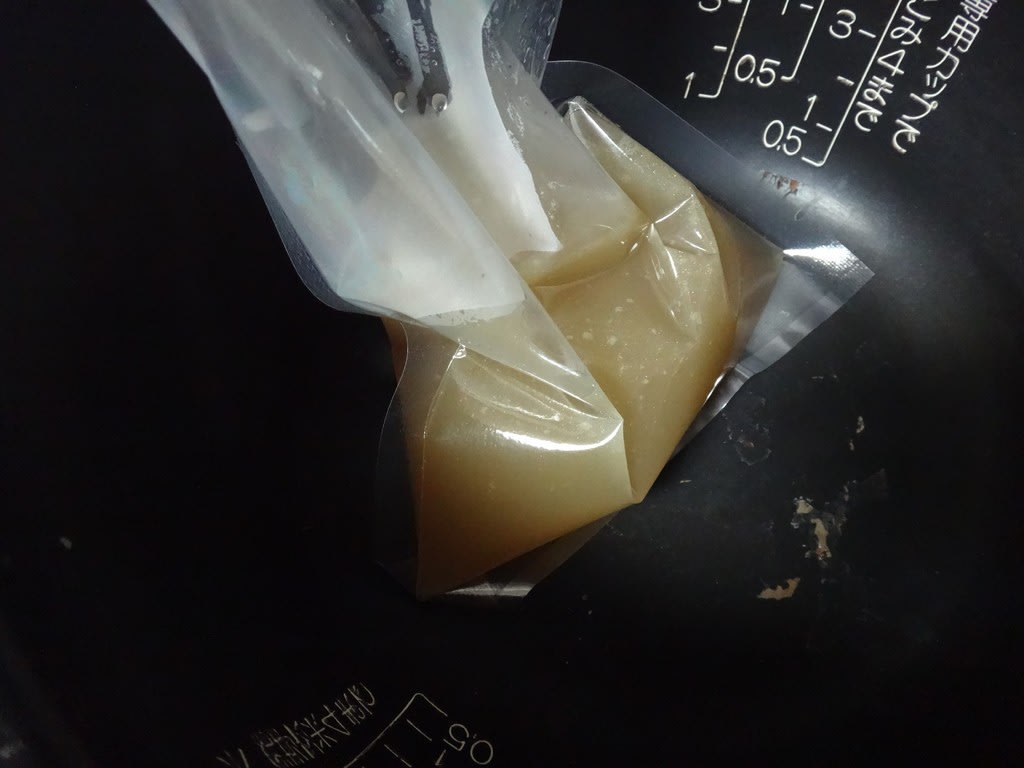

揉み込んだあとはきっちり袋詰め(こちらはduckbillさん)。

(私はもうちょいグシャグシャでした)

|

ひとまず無事終了しました。

わらびさん、duckbillさん、ありがとうございました!

このあとは楽しい新年会。

わらびさんは、新居を建築中なのですが(お披露目がとっても楽しみ)、duckbill邸にもリフォームの計画が。わお☆

duckbill夫人みちこさんにいまの間取りを描いて頂き、ふみえさんと私で、duckbill邸のプランについて大いに口出ししてしまいました。

もともと5人家族が夫婦ふたりになったそうなので、大幅な間取り変更もアリですよね~。

年末年始などに、お子さんたちが配偶者(や将来的にはお孫さん)を連れて帰省することもありえます。

(というか、duckbill家の御馳走を目当てに、みんな絶対集まりたいと思うのです。私が嫁なら絶対行く。)

とすると・・・。

・3つに分かれた南側の間仕切りを全部とって大きな部屋にして、普段はその部屋の片隅にベッドをおいて、夫婦ふたりであたたかく過ごす。

(カーテンレールだけ天井につけておくとか)

・イベント時はベッドを壁に寄せて座ったり荷物を置いたりできるようにし、広いスペースには長い食卓を用意して(間取り変更で取り外すドアが使えそう)、大宴会☆ ひゃっほー。

・もともとの壁づけキッチン(←対面式より断然使い勝手がいいしリフォームもしがいがあって素敵)と並ぶ壁には棚を並べて、プロ並みの各種調理道具を工房のように並べて・・・。

想像するだけで楽しそうです。わくわく。

間仕切り壁に試し穴をあけるような作業があったら、道具を持って馳せ参じるんだけどなあ。

(半径2キロ以内には近づくな、とか言われそう・・・)

■メモ

・タブレットに表計算ソフトを準備しておくと、塩の計算が便利

・うちの秤を持って行ってみる

・持ち帰り分からも結構大量のお肉がとれる。今回は小分けして冷凍してしまったが、茹でハムを作ってみるのも面白いかも。

生肉が沢山あると「きゃぁぁ。ひゃ~ん」と及び腰になってしまうが、自分でプロジェクトを設定して、積極的に!取り組むべし!

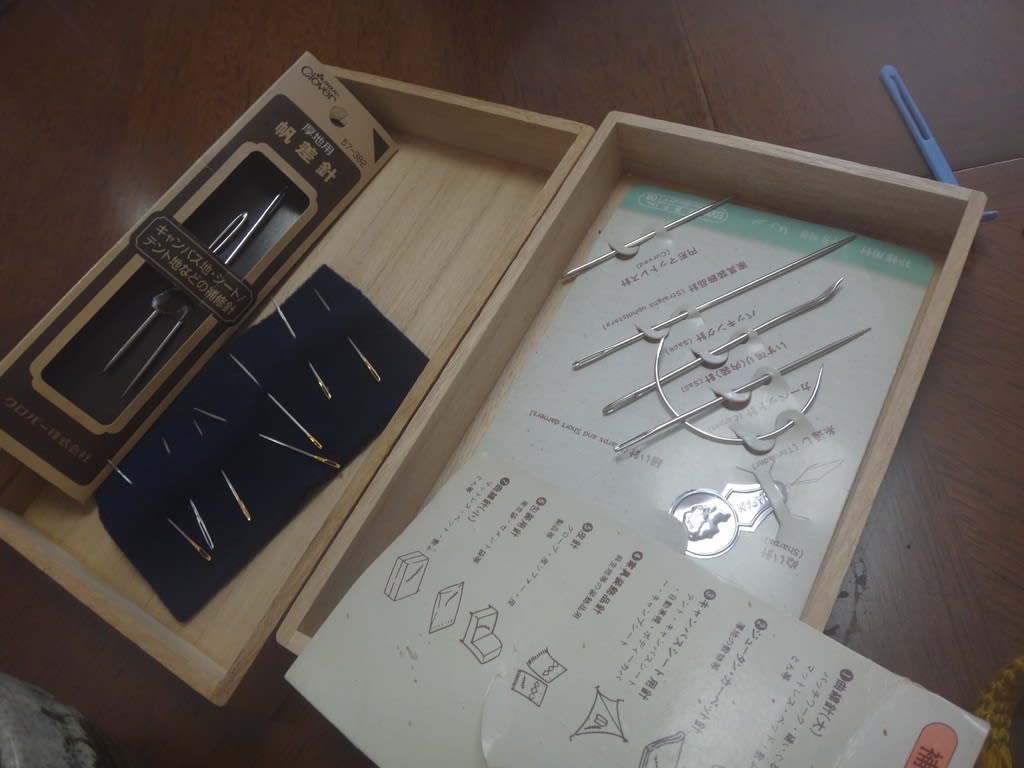

・乾燥膀胱は、高価なので迷うところですが、2塊で3個あると安心。

(2個は戻してしまって、足りなさそうならば追加で1個戻すなど。)

膀胱は白ワインと、その8%の塩(又は白ワイン+同量の水+液体の8%の塩)に漬けて戻す&臭み抜き。