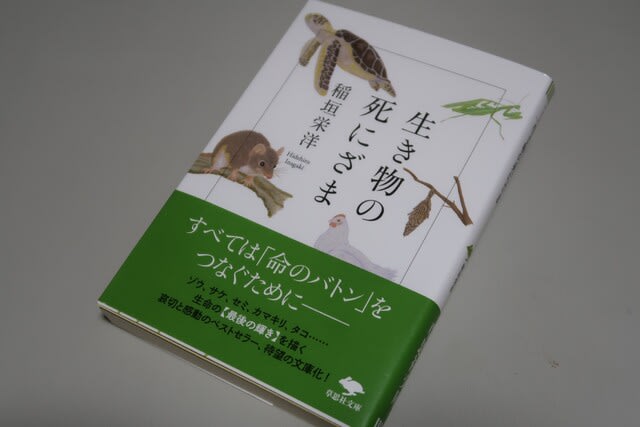

☆『生き物の死にざま』(稲垣栄洋・著、草思社文庫、2021年)☆

少し前に買った本。タイトルは「死にざま」となっているが、生き物の宿命ともいえる「死」に向かって歩む、生き物のさまざまな「生きざま」が描かれている。それは「生」「繁殖」「死」のサイクルでもある。

取り上げられている生き物は30種。項目数は29だが、シマウマとライオンで1項目になっているので30種になる。ひとまず種類別(厳密な生物学的分類ではなく)でいえばプランクトンから哺乳類まで多様だが、いわゆる昆虫の類いがもっとも多く、次いで哺乳類が多い印象。

生き物の名前は、多くの人たちがどこかで聞いたことのあるものがほとんどだろう。個人的にまったく知らなかった名前は有袋類の「アンテキヌス」だけだった。「兵隊アブラムシ」と「ワタアブラムシ」は別項目として取り上げられているが、どちらも「アブラムシ」としてカウントした。

このように「アブラムシ」に2項目が割り当てられている一方で、例えば「タコ」や「クラゲ」などは一般的な名前で一括りして紹介されている。本書にあまり厳密な生物の分類を要求しても意味がないし、あくまで「生き物」についての「お話」として楽しむべきだろう。

「お話」という意味でいえば、生き物に対する著者の思い入れが強く感じられる文章が多い。最初の項目は「セミ」だが、タイトルは「空が見えない最期」 この項目の終わりのほうで「死ぬ間際に、セミの複眼はいったい、どんな風景を見るのだろうか」と書かれている。

もちろん著者はセミに「意識」があると言っているのではない。生き物の「生」「繁殖」「死」の瞬間に、人間としての著者の想いが反映、仮託されている表現が多いということだ。この特徴が本書の読みどころの一つでもあると思うのだが、読み手によっては鼻につくかもしれない。

また、社会的、文化的な視点から取り上げている項目も少なくない。「ニワトリ」は「ブロイラー」として、「ネズミ」は「実験用のマウス」として取り上げられている。「イヌ」は「野生のオオカミの仲間を飼い慣らしたもの」として、「イヌ」に続く「ニホンオオカミ」では、その絶滅をドラマチックに描いている。「死を悼む動物」として「ゾウ」が最終項目を飾っているが、これまた意味深である。

生と死は、生き物の生存戦略として結び付いている。人間もまた「ヒト」という生き物であるからには、その掟から逃れられないはずである。しかし、人間は科学技術の発展によって、その掟を乗り越えようとしているようにも見える。人間は生と死を切り離し、死を悼む感情さえなくそうとしているのかもしれない。もし生き物の「死にざま」から学ぶことがあるとすれば、人間も生き物としての原点に立ち戻ることではないだろうか。

本書は、生物学には興味があっても、生き物については知らないことの多い一介の読者にとって、新鮮な驚きに満ちていた。本書は2019年に単行本として出版されたものの文庫化。単行本のときにあったのどうか知らないが、本書には「はじめに」も「あとがき」もまったくない。著者はどのような思いを込めて本書を執筆したのか、その点がわからず残念だった。また、身近な生き物(ペット)として「イヌ」が取り上げられているのだから「ネコ」も入れてほしかった、とネコ好きとしては思う。

著者の稲垣栄洋さんの専門は、そもそも動物や昆虫ではなく「雑草生態学」だとのこと。今度は専門の雑草や植物についての本を読んでみたいものである。

少し前に買った本。タイトルは「死にざま」となっているが、生き物の宿命ともいえる「死」に向かって歩む、生き物のさまざまな「生きざま」が描かれている。それは「生」「繁殖」「死」のサイクルでもある。

取り上げられている生き物は30種。項目数は29だが、シマウマとライオンで1項目になっているので30種になる。ひとまず種類別(厳密な生物学的分類ではなく)でいえばプランクトンから哺乳類まで多様だが、いわゆる昆虫の類いがもっとも多く、次いで哺乳類が多い印象。

生き物の名前は、多くの人たちがどこかで聞いたことのあるものがほとんどだろう。個人的にまったく知らなかった名前は有袋類の「アンテキヌス」だけだった。「兵隊アブラムシ」と「ワタアブラムシ」は別項目として取り上げられているが、どちらも「アブラムシ」としてカウントした。

このように「アブラムシ」に2項目が割り当てられている一方で、例えば「タコ」や「クラゲ」などは一般的な名前で一括りして紹介されている。本書にあまり厳密な生物の分類を要求しても意味がないし、あくまで「生き物」についての「お話」として楽しむべきだろう。

「お話」という意味でいえば、生き物に対する著者の思い入れが強く感じられる文章が多い。最初の項目は「セミ」だが、タイトルは「空が見えない最期」 この項目の終わりのほうで「死ぬ間際に、セミの複眼はいったい、どんな風景を見るのだろうか」と書かれている。

もちろん著者はセミに「意識」があると言っているのではない。生き物の「生」「繁殖」「死」の瞬間に、人間としての著者の想いが反映、仮託されている表現が多いということだ。この特徴が本書の読みどころの一つでもあると思うのだが、読み手によっては鼻につくかもしれない。

また、社会的、文化的な視点から取り上げている項目も少なくない。「ニワトリ」は「ブロイラー」として、「ネズミ」は「実験用のマウス」として取り上げられている。「イヌ」は「野生のオオカミの仲間を飼い慣らしたもの」として、「イヌ」に続く「ニホンオオカミ」では、その絶滅をドラマチックに描いている。「死を悼む動物」として「ゾウ」が最終項目を飾っているが、これまた意味深である。

生と死は、生き物の生存戦略として結び付いている。人間もまた「ヒト」という生き物であるからには、その掟から逃れられないはずである。しかし、人間は科学技術の発展によって、その掟を乗り越えようとしているようにも見える。人間は生と死を切り離し、死を悼む感情さえなくそうとしているのかもしれない。もし生き物の「死にざま」から学ぶことがあるとすれば、人間も生き物としての原点に立ち戻ることではないだろうか。

本書は、生物学には興味があっても、生き物については知らないことの多い一介の読者にとって、新鮮な驚きに満ちていた。本書は2019年に単行本として出版されたものの文庫化。単行本のときにあったのどうか知らないが、本書には「はじめに」も「あとがき」もまったくない。著者はどのような思いを込めて本書を執筆したのか、その点がわからず残念だった。また、身近な生き物(ペット)として「イヌ」が取り上げられているのだから「ネコ」も入れてほしかった、とネコ好きとしては思う。

著者の稲垣栄洋さんの専門は、そもそも動物や昆虫ではなく「雑草生態学」だとのこと。今度は専門の雑草や植物についての本を読んでみたいものである。