『風雲児たち』第16巻。今回は、「寛政の三奇人」の一人

高山彦九郎と、彼も関わった(少なくとも巻きこまれた)

「尊号事件」について取りあげたいと思う。

なお、「寛政の三奇人」の何たるかについては

既に15巻のレビューの冒頭に記してあるので省略したい。

高山彦九郎という人物は上野国(現・群馬県)の

新田郡細谷村の郷士の家の次男で、

新田義貞の家臣・高山重栄の子孫であるという

(新田義貞とは、南北朝時代の源氏系の武将で

最期まで後醍醐天皇への忠誠を変えなかったとされる)。

彦九郎は、その新田義貞の活躍も描いた『太平記』を

読んだのがキッカケで「勤皇」の志を持ち、

生涯、各地を遊歴して勤皇論を説いた。

彼が各地で論じていたという勤皇論は

幕末の志士たちが説いたような「国事」というべき

レベルの話ではなく、せいぜいおのれが信ずるところの

「復古的ロマン主義」思想にすぎないので、

悪いけどハッキリ言って彼の仕事そのものは

趣味の延長程度のものにすぎないように感じられる。

幕府から10万石程度の財力を分けてもらったおかげで

どうにかカッコつけていられるような幕末以前の朝廷に、

なぜあそこまで熱をあげることができるのか――

彦九郎と同時代の凡人であれば、

彦九郎をそのような目で見ていたところかもしれない。

ただ、次男以下はなかなか家業や仕事にありつけない

という当時の社会情勢も考慮に入れるべきだし、

なにより結果論的に言えば彼の活動形態そのものは

幕末動乱期の有能な周旋家(彼らは草奔から身を起こして

諸藩の同志たちを結びつけ、連帯させた)の

「はしり」であり、実際に彼の影響を受けた幕末志士も

多かったというから、幕末を取り扱ううえでも

無視するわけにはいかない人物なのだろう。

ところで、そんな勤皇家の彼が生きていたころ

京都朝廷と江戸幕府との間に「尊号事件」が発生していた

(平成元年に出版された16巻では「尊号一件」で

同事件の経緯が詳細に取りあげられている)。

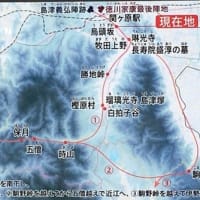

上の系図のように、中御門天皇以降、

代々天皇の座を継承していた皇室の本家であったが、

後桃園天皇の代になって血筋が途絶えてしまいそうな

事態が発生した。そこで結局、

分家筋にあたる光格天皇が後桃園天皇の養子に入り、

以降天皇の座は光格天皇の子孫が継承していくことになった。

ただここで、光格天皇が天皇の座につくとなると

光格天皇の父親・典仁親王の立場が

「天皇の父親なのに天皇よりも身分が低い」という

ねじれた身分になってしまうのである。

光格天皇をとりまく公家たちはこれを解決するために

典仁親王に太上天皇(上皇)の尊号をおくろうと考え、

幕府にその許可を求めるようになった。

実際に幕府に許可を求めた人物は、公家の中山愛親らである。

『逆説の日本史 15』によれば、

「天皇こそがこの国の正しい主権者である」という

尊王論が、9代将軍家重の時代の「宝暦事件」以降

高まっていた時代の流れのなかで発生した

「尊号一件」である。

「尊号一件」時代の幕政を代表する松平定信としては、

幕府擁護のため、ここで尊号宣下を禁止することで

一度朝廷を叩いておこうと考えていたらしかった

(定信自身の勤王精神が問われるリスクも覚悟のうえで)。

幕府は、老中のみならず徳川一門をもあげて

尊号宣下に反対の姿勢を示していた。

幕府からなかなか尊号宣下の許可がおりないとなると、

朝廷の公家たち40名は大会議を開き、

35名の賛成で尊号宣下を強行することに決定した。

その際、前関白で光格天皇の叔父でもあった鷹司輔平と

彼の子のみが反対していた。

鷹司輔平は、この一件が朝廷と幕府の全面対決に発展し

典仁親王の身にまで危険が及ぶのを危惧していたからである。

そんな彼は幕府と朝廷の仲裁にのりだし、

「尊号を断念する代わりに典仁親王の待遇を

なんらかのかたちで改善してもらう」という妥協案を出した。

そして松平定信はこの案は受け入れ典仁親王に1000石を加増、

光格天皇も自身も、叔父さんたちの説得と

勤王精神篤い水戸藩の尊号宣下反対の意向を受けて

しぶしぶ受け入れた。

その一方で、公家の中山愛親らは厳罰に処されたという。

――さて、以上の「尊号一件」に、先の高山彦九郎は

どのようなかたちで関わっていたのだろうか。

『逆説の日本史 15』によれば、彦九郎は

公家の尊王論の理論武装を助けたいわばブレーン役を勤め、

『風雲児たち』15巻によれば、彦九郎のパトロンの公家

岩倉具選の命を受けてマスコミ操作活動をし

(すなわち、京や西国を行脚することで

「天皇の世になるめでたい兆しがあった」という話を

京のみならず西国の有力者たちにも広めていく

「緑毛亀運動」を示す)、『江戸人の歴史意識』によれば

薩摩藩主・島津重豪を動かして尊号問題を好転させる

使命も持っていたらしい。

しかしながら、いずれにしてもただでさえ

「尊王」をモラル・バックボーンにして朝廷に接近し

時と場合によっては軍事的にも役立つような情報交換を

日本全国で展開していた彦九郎である。

朝廷と常に緊張関係にあった江戸幕府が

そんな彼の動向に神経をとがらせないはずはなく、

特に「尊号一件」での朝廷の敗北が決まってからは

彦九郎の行動範囲を徐々に圧迫するようになり、

追い詰められた彦九郎は九州の久留米で

おのれの狂気にとらわれながら遂に自刃をとげてしまう。

幕府に負けた朝廷側の人間は

誰一人として彦九郎に救いの手をさしのべなかった。

ちなみに、この「尊号一件」では

見事に幕府の危機を救った松平定信であったが、

彼はこの幕府の勝利と引き換えに老中職を失ってしまう。

というのも「尊号一件」と同じころ、実は幕府内部でも

11代将軍・家斉が「親父に『大御所』の称号をあげたい」

などと言いだす「大御所問題」が起こっていたのだが、

松平定信はこの家斉の要求をも認めなかったので

家斉に嫌われてしまったからである

(「大御所」という称号は前将軍のみに許される

称号であるが、家斉の父・一橋治済には将軍の経験が

なかったため、定信は認めなかったのである)。

一体、この一橋治済親子は

「尊号一件」での松平定信の健闘を評価こそすれ、

なぜこうした理由で定信の老中職を罷免してしまうのか。

特に、父親のほうの一橋治済という人物は

若くして全ての人を意のままに操る

「巨魁」だか何だか知らないが、これこそまさに

幕府を私物化している政治家の成せる業に思えてならない。

もしこれが私の誤解であれば申し訳のないことであるが。

高山彦九郎は、「尊号一件」とはまた別の事情で

既に故郷も妻子も捨てていた。そんな彦九郎に対し、

江戸幕府は彦九郎の尊王活動を踏みにじったのだから

彦九郎が江戸幕府を恨まなかったはずはなかろう。

とはいえ、もし彦九郎が自分の不幸を他人のせいに

ばかりするような男なら、自殺などできるはずがない。

彦九郎の自刃の動機については想像の域を出ないが、

やはり『風雲児たち』16巻で描かれているように

必要以上に自分を責めながら最晩年をすごして

自刃に至ったような気がするのである。

客観的に見れば、彦九郎はただ単に

尊王思想を悪用する野心的な公家たちによって

利用され、踊らされていたにすぎないのであろうが、

そんな公家たちに対する恨みのカケラさえも

持ち合せていないようなところに

『風雲児たち』の彦九郎の痛ましいほどの純情がある。

←ランキングにも参加しています

←ランキングにも参加しています

高山彦九郎と、彼も関わった(少なくとも巻きこまれた)

「尊号事件」について取りあげたいと思う。

なお、「寛政の三奇人」の何たるかについては

既に15巻のレビューの冒頭に記してあるので省略したい。

高山彦九郎という人物は上野国(現・群馬県)の

新田郡細谷村の郷士の家の次男で、

新田義貞の家臣・高山重栄の子孫であるという

(新田義貞とは、南北朝時代の源氏系の武将で

最期まで後醍醐天皇への忠誠を変えなかったとされる)。

彦九郎は、その新田義貞の活躍も描いた『太平記』を

読んだのがキッカケで「勤皇」の志を持ち、

生涯、各地を遊歴して勤皇論を説いた。

彼が各地で論じていたという勤皇論は

幕末の志士たちが説いたような「国事」というべき

レベルの話ではなく、せいぜいおのれが信ずるところの

「復古的ロマン主義」思想にすぎないので、

悪いけどハッキリ言って彼の仕事そのものは

趣味の延長程度のものにすぎないように感じられる。

幕府から10万石程度の財力を分けてもらったおかげで

どうにかカッコつけていられるような幕末以前の朝廷に、

なぜあそこまで熱をあげることができるのか――

彦九郎と同時代の凡人であれば、

彦九郎をそのような目で見ていたところかもしれない。

ただ、次男以下はなかなか家業や仕事にありつけない

という当時の社会情勢も考慮に入れるべきだし、

なにより結果論的に言えば彼の活動形態そのものは

幕末動乱期の有能な周旋家(彼らは草奔から身を起こして

諸藩の同志たちを結びつけ、連帯させた)の

「はしり」であり、実際に彼の影響を受けた幕末志士も

多かったというから、幕末を取り扱ううえでも

無視するわけにはいかない人物なのだろう。

ところで、そんな勤皇家の彼が生きていたころ

京都朝廷と江戸幕府との間に「尊号事件」が発生していた

(平成元年に出版された16巻では「尊号一件」で

同事件の経緯が詳細に取りあげられている)。

上の系図のように、中御門天皇以降、

代々天皇の座を継承していた皇室の本家であったが、

後桃園天皇の代になって血筋が途絶えてしまいそうな

事態が発生した。そこで結局、

分家筋にあたる光格天皇が後桃園天皇の養子に入り、

以降天皇の座は光格天皇の子孫が継承していくことになった。

ただここで、光格天皇が天皇の座につくとなると

光格天皇の父親・典仁親王の立場が

「天皇の父親なのに天皇よりも身分が低い」という

ねじれた身分になってしまうのである。

光格天皇をとりまく公家たちはこれを解決するために

典仁親王に太上天皇(上皇)の尊号をおくろうと考え、

幕府にその許可を求めるようになった。

実際に幕府に許可を求めた人物は、公家の中山愛親らである。

『逆説の日本史 15』によれば、

「天皇こそがこの国の正しい主権者である」という

尊王論が、9代将軍家重の時代の「宝暦事件」以降

高まっていた時代の流れのなかで発生した

「尊号一件」である。

「尊号一件」時代の幕政を代表する松平定信としては、

幕府擁護のため、ここで尊号宣下を禁止することで

一度朝廷を叩いておこうと考えていたらしかった

(定信自身の勤王精神が問われるリスクも覚悟のうえで)。

幕府は、老中のみならず徳川一門をもあげて

尊号宣下に反対の姿勢を示していた。

幕府からなかなか尊号宣下の許可がおりないとなると、

朝廷の公家たち40名は大会議を開き、

35名の賛成で尊号宣下を強行することに決定した。

その際、前関白で光格天皇の叔父でもあった鷹司輔平と

彼の子のみが反対していた。

鷹司輔平は、この一件が朝廷と幕府の全面対決に発展し

典仁親王の身にまで危険が及ぶのを危惧していたからである。

そんな彼は幕府と朝廷の仲裁にのりだし、

「尊号を断念する代わりに典仁親王の待遇を

なんらかのかたちで改善してもらう」という妥協案を出した。

そして松平定信はこの案は受け入れ典仁親王に1000石を加増、

光格天皇も自身も、叔父さんたちの説得と

勤王精神篤い水戸藩の尊号宣下反対の意向を受けて

しぶしぶ受け入れた。

その一方で、公家の中山愛親らは厳罰に処されたという。

――さて、以上の「尊号一件」に、先の高山彦九郎は

どのようなかたちで関わっていたのだろうか。

『逆説の日本史 15』によれば、彦九郎は

公家の尊王論の理論武装を助けたいわばブレーン役を勤め、

『風雲児たち』15巻によれば、彦九郎のパトロンの公家

岩倉具選の命を受けてマスコミ操作活動をし

(すなわち、京や西国を行脚することで

「天皇の世になるめでたい兆しがあった」という話を

京のみならず西国の有力者たちにも広めていく

「緑毛亀運動」を示す)、『江戸人の歴史意識』によれば

薩摩藩主・島津重豪を動かして尊号問題を好転させる

使命も持っていたらしい。

しかしながら、いずれにしてもただでさえ

「尊王」をモラル・バックボーンにして朝廷に接近し

時と場合によっては軍事的にも役立つような情報交換を

日本全国で展開していた彦九郎である。

朝廷と常に緊張関係にあった江戸幕府が

そんな彼の動向に神経をとがらせないはずはなく、

特に「尊号一件」での朝廷の敗北が決まってからは

彦九郎の行動範囲を徐々に圧迫するようになり、

追い詰められた彦九郎は九州の久留米で

おのれの狂気にとらわれながら遂に自刃をとげてしまう。

幕府に負けた朝廷側の人間は

誰一人として彦九郎に救いの手をさしのべなかった。

ちなみに、この「尊号一件」では

見事に幕府の危機を救った松平定信であったが、

彼はこの幕府の勝利と引き換えに老中職を失ってしまう。

というのも「尊号一件」と同じころ、実は幕府内部でも

11代将軍・家斉が「親父に『大御所』の称号をあげたい」

などと言いだす「大御所問題」が起こっていたのだが、

松平定信はこの家斉の要求をも認めなかったので

家斉に嫌われてしまったからである

(「大御所」という称号は前将軍のみに許される

称号であるが、家斉の父・一橋治済には将軍の経験が

なかったため、定信は認めなかったのである)。

一体、この一橋治済親子は

「尊号一件」での松平定信の健闘を評価こそすれ、

なぜこうした理由で定信の老中職を罷免してしまうのか。

特に、父親のほうの一橋治済という人物は

若くして全ての人を意のままに操る

「巨魁」だか何だか知らないが、これこそまさに

幕府を私物化している政治家の成せる業に思えてならない。

もしこれが私の誤解であれば申し訳のないことであるが。

高山彦九郎は、「尊号一件」とはまた別の事情で

既に故郷も妻子も捨てていた。そんな彦九郎に対し、

江戸幕府は彦九郎の尊王活動を踏みにじったのだから

彦九郎が江戸幕府を恨まなかったはずはなかろう。

とはいえ、もし彦九郎が自分の不幸を他人のせいに

ばかりするような男なら、自殺などできるはずがない。

彦九郎の自刃の動機については想像の域を出ないが、

やはり『風雲児たち』16巻で描かれているように

必要以上に自分を責めながら最晩年をすごして

自刃に至ったような気がするのである。

客観的に見れば、彦九郎はただ単に

尊王思想を悪用する野心的な公家たちによって

利用され、踊らされていたにすぎないのであろうが、

そんな公家たちに対する恨みのカケラさえも

持ち合せていないようなところに

『風雲児たち』の彦九郎の痛ましいほどの純情がある。

←ランキングにも参加しています

←ランキングにも参加しています

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます