若い時に読んだ本とか聴いた音楽は、年齢を重ねた今とは違う感じ方をする

未知のものが多かった若い時期は、一つ一つが新鮮で驚きに満ちており

それらがそのまま体に吸収されてていくようだった

疲れを知らない子どものように!

と歌ったのは(詞を書いたのは)小椋佳だった

確かに自分も一時期そのような時があった

知らないことに初めて触れた時の驚きや神秘感はそのまま経験に蓄積され

小説の人物の生き様は自分のその後の生き方に影響を与えた(と思う)

でも少しばかりの後悔と諦めをもって今を受け入れる年令になると

不意に過去を振り返りたくなることもある

(特に電車の車窓から流れ行く景色を眺めていると)

ヘッセは優しいと思う

それで良いのだ!

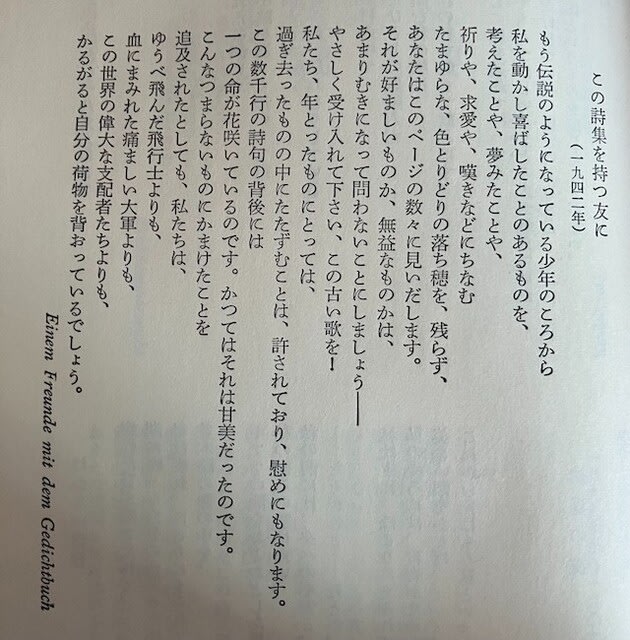

と感じさせる詩があったぞ!と思い出して探し出して写真を撮ってみた

これは詩集「「階段」(高橋健二訳)の冒頭にある文章だ

大概の人は社会に注目されずにその役目を終える

自分のことを知っているのは自分だけが普通だ

つまりは人間は社会的生き物とされながら

現実は社会に深く承認されることもなく、時だけが流れていく

これを実感する様になった時、この文章を見るとホッとする

こうした文章とか考え方は、実生活に直接関係しなくても

人にとってとても大切なもの(必要不可欠のもの)だと思えてくる

ヘッセの優しさが見える同様の作品には「シャボン玉」がある

(と自分は感じているが)これもなんか好きだ