〖炭所望〗

表千家習い事13箇条の一つです。亭主の所望により客が

炭をつぎます。特に定めはありませんが懐石の用意が遅れ

たとき、あるいは後炭のときの一座の興に、いたします。巴

半田に濡灰を入れ底取りで灰に左巴をかいて、長火箸を中央

に底取りを斜めに置き持ち出します。炉の炭を大きな物から

半田の巴の中心より上げます(右の図)炉中の炭火の尉

(燃えカス)灰なども半田に上げます(下図の左側)

炉中の灰を崩し、また四隅よりかき上げて半田より大振

りな下火を3個ほど炉中に入れ半田を水屋に下げます

いつもの炭手前のように炉に灰をまき羽箒で拂い

胴炭をつぎ茶道口にさがり炭を所望します。炉中の

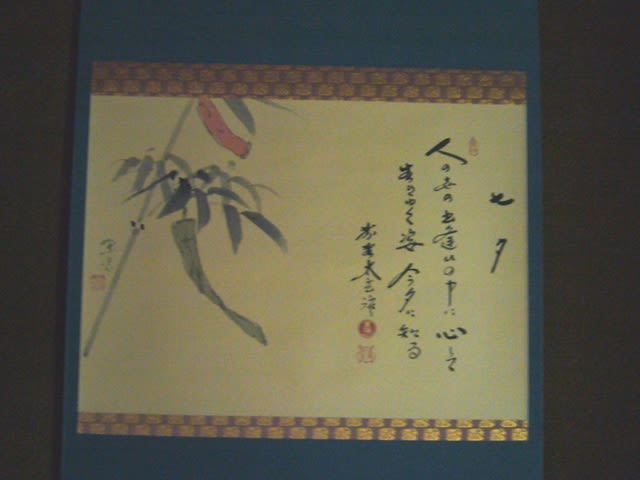

灰とまいた濡灰のコントラストが美しい(右)

客は計って、たいていの場合正客が炭をつぐ(左)亭主

は炉中を拝見し礼をのべ羽箒で拂い香をたく釜に水をさ

し炉に戻します。今日は台目棚を使用中柱のある台目切

り茶室の稽古です。「炭所望」は炉のときだけにいたします。