今年は昨年まで4、5年の印象に比べちょっとおかしい。不漁である。昨年までのアサリのサイズは3~4センチの大型でこれが主流であった。今年はそんなのはほとんどなくそれより小さめが主流で、量もぐんと少ない。

何だか磯の自然に多様性が無くなって来た。昨年までアサリ以外にもニシやカガミガイ、ナマコ、小カニ、海草のホンダワラ、アオサ、ワカメを滅多に見られなくなった。おかしい

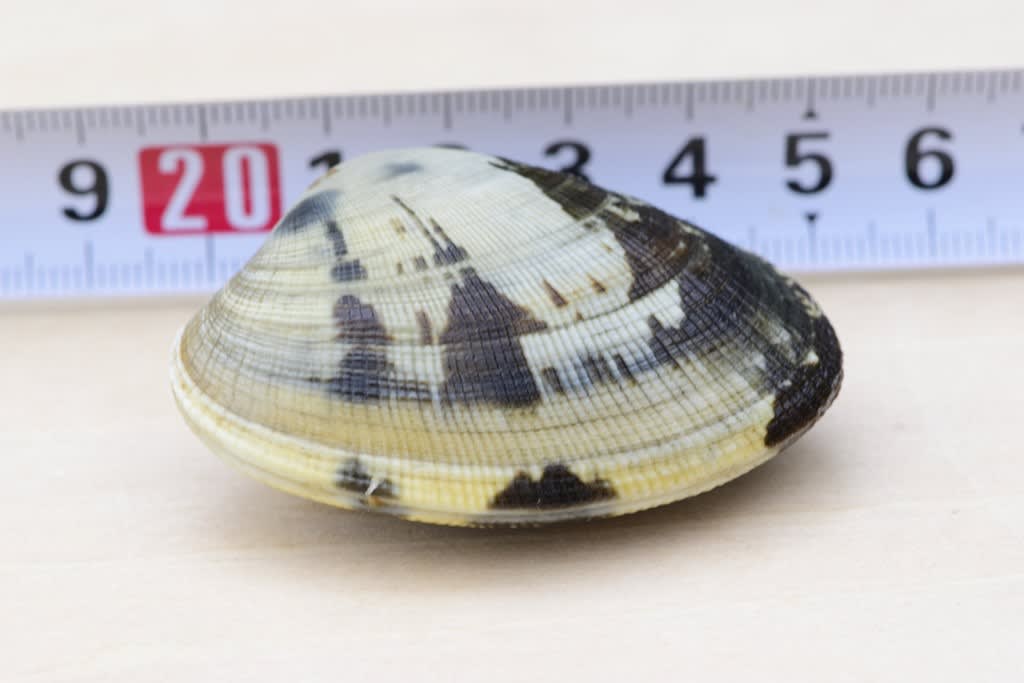

不漁ではあったが。今年出た最大級のアサリはこれ、長さ? 5センチを越えそう。

今年の異常。口を閉じても貝殻が完全には閉じないもの、これが多い。大半はこうではないか。貝殻が歪んでいるようだ。

アサリを洗いながら死んで中身の無い(海水で飽和)ものや、泥が入ったものを排除するため。貝どうしをこすり合わせたり、こつこつ叩いてみる。からからと軽い音で判別できるが、このようなすき間ができたものも軽い音となる場合が多い。その代り隙間から黄色っぽい貝のの中身が見えるので生きていることがわかる。

これなんかはまともな方

だらしなく開いているのではなく左端は閉じて二枚の貝がぶつかってこれ以上閉じない。

これはだいぶんひどい。

食べ物としてアサリは不純物を除くため、何度も洗う。採った日の帰りがけ、プラ篭を海水に浸したままガサガサこすりあわせ、ゴミや貝の破片・砂、海草片を洗い落とす。家に帰り水道水(真水)に浸けまたゴシゴシ。海から持ち帰ったポリタンクの海水で一晩砂出しする。この時は気持ちよさそうに給水管を延ばし、海水を吸って砂など異物を吹き出す。

最後にもう一度海水で洗いプラパックに詰め、冷蔵保管する。あさりは海水中で生きるから海水を吸ったり貝殻を広げて体をさらす。ただ真水につけるとこうはいかない。貝の体内の海水分が真水との浸透圧により淡水化してしまうから身の危険であり、貝殻をぴったり閉じて真水にさらされないようにしたいだろう。

これが貝殻のゆがみで真水が体の一部にふれる。だから淡水洗いはアサリにとって苦痛であろう。

以下は貝殻の蝶番(つがい)側から見て撮っている。

貝殻の模様。

ここらは模様の美しい貝

珍しくマッ黒い貝。汚れているわけではない。

カガミガイ

ニシと呼ぶ巻貝、このまま焼いて、しょうゆを落とす。珍味である。

写真の撮り方がまずく、ごつごつ感がない。もう少しサザエっぽいのです。

ほら貝の小さな形のやつですね。

今年の漁期は三が二を終えた。3月の開始時はこの寒いのに、と思ったが今では天気が良ければ海水浴気分である。

完