九段坂を田安門の方に向かって登っていると、いつになくザーザーと水音が聞こえていました。

見ると千鳥ヶ淵から牛ヶ淵に向けて放水されている。

堰ですから水量調節で水が流されるのは当たり前なんですが、あの喧騒の中で歩道に音が聞こえるほどの水量と言うのはあまり記憶にありません。

一番下のあたりで放水路の脇からも水が染み出ているのが見えます。堰の土の中で漏水して地下水みたいに流路ができているようです。

「東京都心にもダムがあります」ということでお散歩やクイズの番組で紹介されることも多いこの場所。

江戸城下の飲料水を確保するために近くを流れていた川を堰き止め、堰の下に牛ヶ淵、堰の上が桜で有名な千鳥ヶ淵を作りました。

意味としてはダムで間違いありませんが、現代の基準で言うと河川法で「高さ15m以上がダム、それ以下が堰」と決められていますのでこれは「堰」です。

ちょっと調べてみたんですが、武道館への入り口となっているこの堰の名称がはっきりしません。〇〇ダムみたいな呼び名が付けられることはなかったのかな。

もし本当に名前がついていないのなら個人的には田安門があるダムなので「田安ダム」とかどうでしょう。ダムがダメなら「九段堰」でもいいです。

「田安ダム」を上流側から見たところ。水面の高さが相当違います。建設中の九段会館のビルはこういう見え方になるのかー。

非常に特徴的な場所ですから江戸時代から多くの絵師によって描かれてきました。

北斎さん。高低差を誇張して書かれていますがとても素敵です。盛り絵。九段坂を荷車が登るのは本当に大変そうです。お金をもらって手伝う人がいつもいたらしいです。

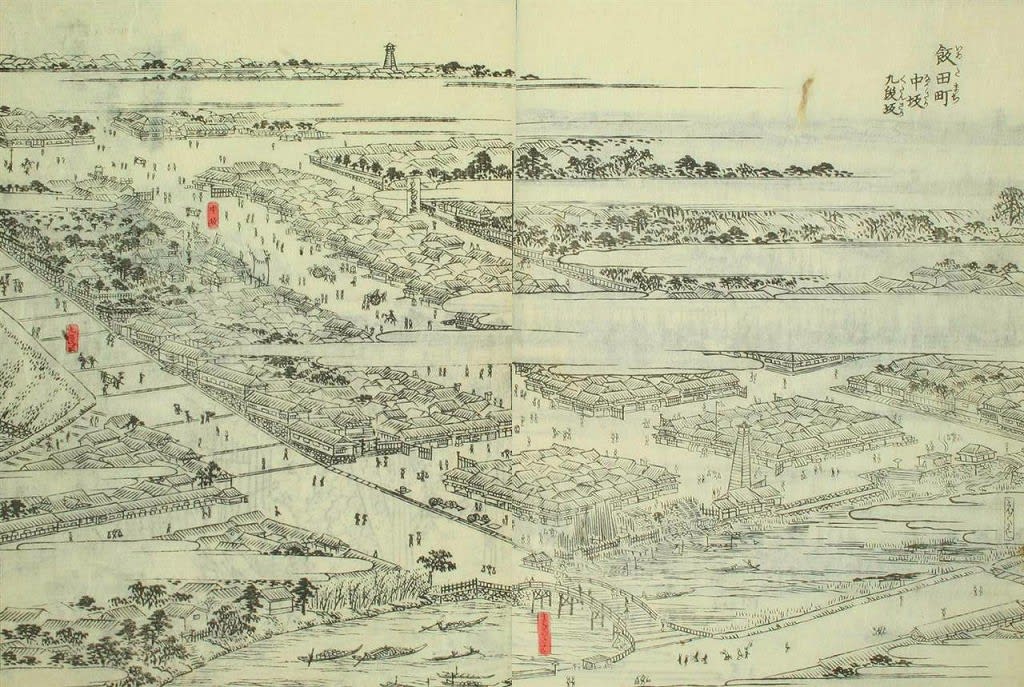

この木版画では坂が3本見えますが左が九段坂。さっきの北斎の絵にはなかった坂の途中に区切りが見えます。これが坂の名前の由来になった「九層の石段」なのかな。

真ん中の坂は現在の靖国神社の大鳥居に向かう参道です。手前の橋が日本橋川。そこに架かる橋が「みおつくし料理帖」の舞台となる俎橋。

こちらは広重の東都名所坂つくしから。北斎と比べると写実的で風景が浮かびます。お堀の向こう側は北の丸を囲って石垣があったんですね。

明治に入って三代広重の名所図会。今の九段会館があるところからの眺めです。

ちょっと聞こえた水音からあれこれ見て回ってしまいました。

ちょうど見に行こうかなぁと悩んでいたところです。

行けというお告げかな

とりあえずこの写真を撮った時は見ての通り特に何も変化はなかったです。

これからやるのかな。

https://blog.goo.ne.jp/arya2golf/e/d4ae7308cadfa0286ac547e08f0a475a

こちら4年半前の千鳥ヶ淵かいぼり。

でも、この人の記事って、思い込みが激しいというか、人のことを考えない書き方がよくあって、この記事も過去の写真といまの日付とごちゃごちゃの可能性が高いんです。

で、気になっていたところに放水の話を読んだので、あぁ本当に今なんだ。って思ったわけなんですが、さてどうなんでしょう。

他は、検索してもその話題は出てこないんですよ。(もちろん、過去のかいぼりの話題は見つかる)

「12月から1月にかけて実施し2月には元に戻す」などと書かれているので

やはり私が写真を撮った2017年の時のことを書いているようですね。

その時ににどこかに一度発表した文章を再構成してFacebookで使っているのではないでしょうか。

他もざっと眺めましたが、ダミアンが有益な情報を得られるような場所ではないように思いました。