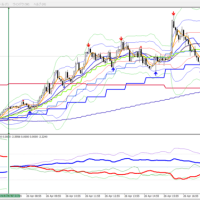

石原講師が11月17日収録のFXプライムセミナーにて資料として提出されたNZDJPYのMT4チャートが少し気になったので、細かく観察してみました。2020年1月頃から現在に至るNZDJPY 日足チャートは次のように提示されていました。

メインチャートに表示されているローソク足は赤が買いトレンド、黄色が売りトレンドとして塗り分けられています。この赤及び黄色はサブチャート最下段のトレンドメーターと完全に一致しています。サブチャートの最上段はADX(14)と標準偏差(StdDev26)の2本の線が表示。中段の赤の買いシグナルと黄色の売りシグナルは、講師が長年使用する転換点ボラティリティトレードのボリンジャーバンドによる色分けとなっている、とこの時点ではそう思っていました。

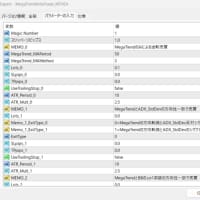

一昨年辺りから、講師の転換点ボラティリティトレードが講師の期待通りには機能しづらくなったため、メガトレンドという新たな分析指標で中長期トレンドに注目したトレードを勧められていました。小さなポジションをメガトレンド通りに持ち続ける、いわゆる途転売買取引とのことでした。

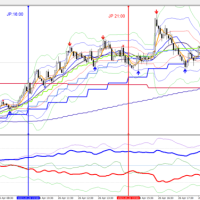

17日のセミナーで明白になったことは、メガトレンドの方向性と、転換点ボラティリティの方向性が一致した際には、そこで増玉を行うというお話になっていました。プロのファンドマネージャーが小さなポジションを持って如何がされているのやらと疑問に思っていましたが、これで少し納得という感が致しました。しかし、そこでの転換点ボラティリティ手法は、それまで唱えられてきたボリバンを含んだオリジナル仕様ではなかったのです。

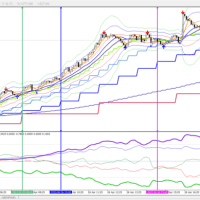

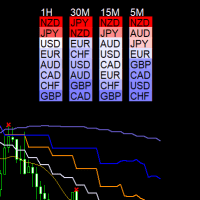

転換点ボラティリティ取引手法については、そのインディケータの種類やパラメータの詳細を公開されていましたが、メガトレンドに至っては、全て非公開とされてきています。筆者としては、推察を重ねてメガトレンドモドキを作成したのは既報の通りであります。今回、NZDJPYの日足につき、MT Studioにて公開中のインディケータをセミナー通りに描画させると次のようになりました。中段の緑の帯は、上段のADXとStdDevの両方が上昇中(トレンド中)を示しています。MT Studio21公開インジの薄い青の部分は、講師の指標に合わせて無色としています。

2個のチャートを具に調べてみると意外な事実が判明しました。

1)ボリンジャーバンドはどこへ行った?

講師のチャートからはボリンジャーバンドが消えています。メインチャートにはメガトレンドのローソク足のみ、サブチャートの上2段は両者ともADX(14)とStdDev(26)となっています。2段目はADXとStdDevがともに上昇しているときには赤(買い)または黄色(売り)に塗り分けられています。一番下の段は、ローソク足の色を帯で示しているにすぎないのでメガトレンドの主体であるローソク足と同じものです。石原講師、いつの間にか、転換点ボラティリティ手法の主役であったボリンジャーバンドを捨てられてしまっているのには驚かされました。いや、筆者が知らなかっただけかもしれない。読者の方ですでに気付いていた方がおられたら、ぜひコメント欄でお教えいただきたいと思います。

2)MegaTrendの転換模様が少し違う

講師がメガトレンドの論理式を公開されていないため、筆者作成のメガトレンドモドキとは少し見た目が異なっています。この違いは、おそらく移動平均計算における計算方法の違いによるものであろうと推察しています。筆者はLWMAで計算しているので、少しゆったりした方向転換をみせています。正直に申し上げると、講師の計算式は少し敏感に反応し過ぎるため、ダマシが多いように思われるのですが。

緊急対策

① 講師は転換点ボラティリティトレード手法から、ボリンジャーバンドを外されていることがはっきりしました。そして、ADX、StdDev、MegaTrendによる手法に舵を切っておられるのですから、われわれ受講者であるトレーダーとしてもそのことを考慮しなければなりません。

② EA作成者の筆者としては、早速、提携先MT Studio21と連絡を取り、少なくともEAの改訂版を作成し、すでに利用されている旧版に追加する必要があると考えています。1週間程度の間にExtra版を作成し、旧版ご利用者にはお届けしたい所存です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます