村田の妙法寺を参詣してきました!

「妙法寺」っていう駅もあるんですね!

宗門寺院が駅名になっているのは、路面電車なんかでは見たことがありますが、JRでは初めて!

駅から妙法寺まで700m。妙法寺の背後に村岡城があるのかな?

のどかな田園風景の中を歩きます。天気が良くて気持ちいい!

大きな看板がありました。

妙法寺は本山なんですね!

案内地図を見ると、山城である村岡城の麓に、妙法寺があるような位置関係です。

こう見ると日本海も近いんですね!

参道の入口です。結構大きなお寺なのかもしれないぞ!

「日昭上人北越開教之霊地」

日蓮聖人が比叡山時代のご学友であり、かつ最古参のお弟子さんである日昭上人ゆかりのお寺のようです。

まず最初に現れるのは二天門です。その色から赤門とも呼ばれています。

重量感のあるゲートですね~!

緑のお顔の阿行と

青いお顔の吽形がお祀りされています。

想像通り、境内は広~い!

ずうっと歩いて行きます。

奥の階段を上がると・・・

四脚門が出迎えてくれます。

赤門に対しこちらは黒門と呼ばれます。いずれの門も江戸時代、徳川綱吉の頃ですからゆうに300年以上の歴史があるそうです。

ド~ン!圧倒的迫力の本堂です。

昨年の大雪で屋根が傷み、その修復作業が済んだばかりの時で、まだ足場が残っていました。豪雪地帯ですからね、対策も大変でしょう。

香炉には日圓山妙法寺の文字。日圓山って・・・堀之内の妙法寺ですよね!

同じ妙法寺どうし、交流があるのでしょうか。

庫裏から本堂に至る渡り廊下に、村岡城の石碑除幕式での記念写真が掲示されていました。

昭和33年、と記載されています。

当時の貫首様は清水玄正上人。

実は5年前に亡くなった僕の義父は、清水玄正上人の下、信行道場で結界修行をしたそうです。とても心優しく面倒見の良い方だったそうで、義父は「村田のお上人」と呼んで生涯にわたって師と仰ぎ、毎日お勤めの際に欠かさず感謝の言葉を唱えていました。

ここでお姿を拝見することができ、胸が熱くなりました。

開山堂(報恩堂)です。妙法寺の開基壇越である風間信濃守信昭公をお祀りしています。

武士の名前には「~守」っていうミドルネームみたいのが付きますが、これは武家官位といって、鎌倉時代は実際に治めていた地名が入ることが多いようです。今でいう~県知事みたいなものかな?

信昭公はここ村田で生まれ、信濃~越後地方を治めていた方だそうですよ。

信昭公は若い頃、鎌倉で日昭上人の教化を受け、日蓮聖人に帰依したそうです。信昭の「昭」は日昭上人から一字をもらった名前だそうで、二人の信頼関係は相当強固だったことが想像できます。

信昭公は生涯を通じて、日昭上人の活動を物心両面で支援したといいます。

以前訪問した鎌倉の實相寺

こちらにはもともと1284年に日昭上人の建立した濵土法華堂がありました。この建立には風間信昭公の尽力があったようです。

日昭上人は濱土法華堂を鎌倉での法華経弘通の拠点にしていたといわれています。日昭上人一門を「濱土流」という由縁でしょう。

ちなみに日昭上人の御廟は實相寺にあります。

濱土法華堂はのちに法華寺となり、戦乱に翻弄されながら各地を転々とし、三島の玉沢妙法華寺として落ち着きました。

また、1306年、宗祖二十五回忌にあたり、信昭公は日昭上人のために相州名瀬(現在の横浜市戸塚区あたり)に妙法寺を開きました。

一方、かねてから自らの領内、特に生誕の地・村田に法華経の道場を設けたいとも願っていたそうで、将来、自分が村田に移った時に、名瀬の妙法寺も村田に移したいと日昭上人に懇請していたようです。日昭上人も信昭公の気持ちを汲んでいたと思われます。

1323年に日昭上人がご遷化されると、信昭公は妙法寺を名瀬から村田に移しました。

これが現在の法王山妙法寺のルーツです。

こちらは千仏堂です。

戊辰戦争の際、この界隈は北越戦争という最激戦地でした。村岡城に奥羽越列藩同盟軍の拠点があったため、寺域全体が戦場になってしまったそうです。

多くの犠牲者を供養するためのお堂で、内部には千体の仏像がお祀りされています。

妙法寺には七面様のお堂もあります。

お寺の縁起によると、1693年に七面山から分祀したのだそうです。

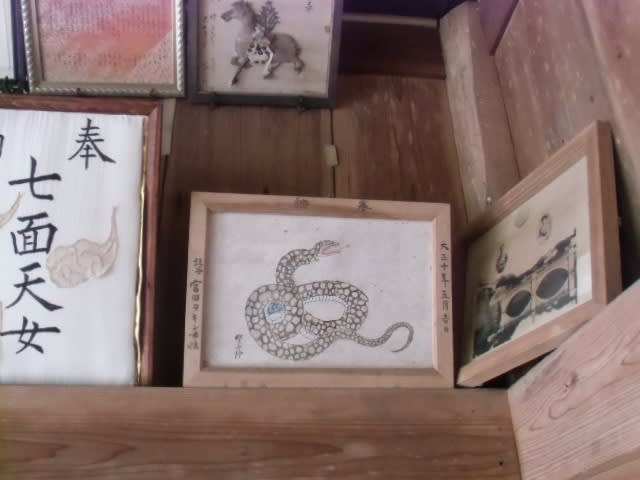

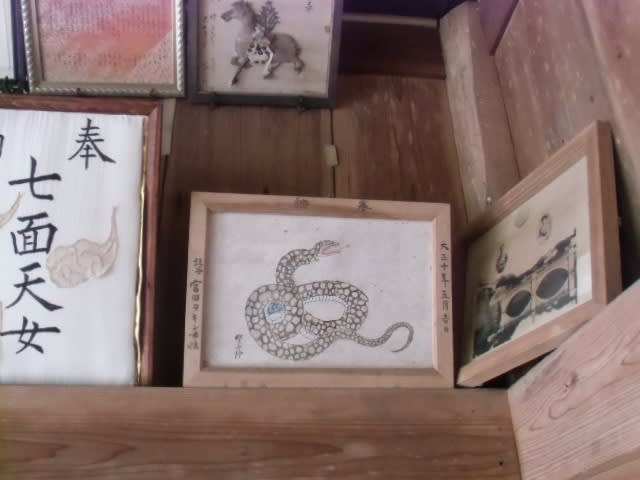

お堂には信仰のある方々が奉納したと思われる絵が沢山掲示されていました。

中には身延の高座石でお祖師様がお説法中、七面大明神がお姿を現した絵図もありました。

蛇身解脱の、あの華瓶も描かれていました。

七面大明神が日蓮聖人の前に最初にお姿を現したのは越後、現在の角田浜妙光寺裏手のお岩屋といわれています。

そのせいでしょうか、越後や北陸あたりでは宗門寺院に七面様のお堂を目にすることが本当に多いです。

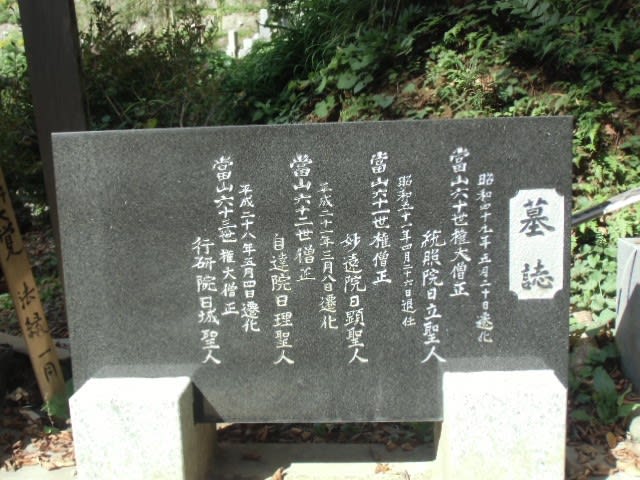

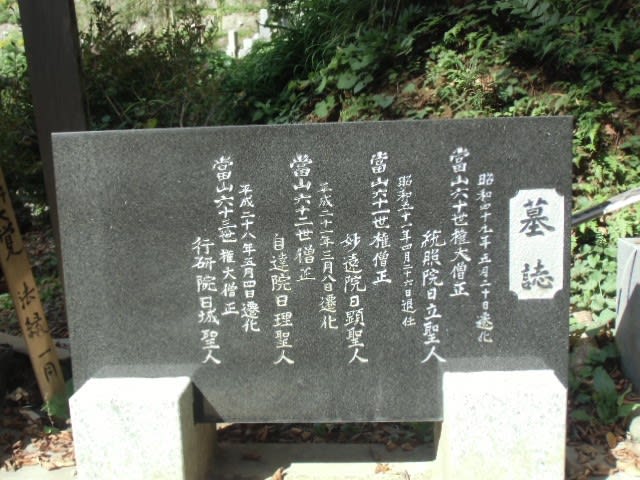

歴代お上人の御廟に参拝。

63世までのお上人が手篤く供養されていました。

歴史の波に翻弄されながらも、今日まで法灯を継いで下さったことに心から感謝します。

妙法寺のほど近く、民家の間を抜けると山に登る階段があります。

こちらに妙法寺の開基壇越・風間信昭公の墓所があります。

信昭公は南北朝時代、南朝方・新田義貞軍の武将として奮闘しましたが、戦死されたようです。

日昭上人を生涯にわたり支援した風間信昭公。

現在の宗門もこういう方に支えられてきたんだ、ありがとうございますと墓前で感謝し、村田をあとにしました。

「妙法寺」っていう駅もあるんですね!

宗門寺院が駅名になっているのは、路面電車なんかでは見たことがありますが、JRでは初めて!

駅から妙法寺まで700m。妙法寺の背後に村岡城があるのかな?

のどかな田園風景の中を歩きます。天気が良くて気持ちいい!

大きな看板がありました。

妙法寺は本山なんですね!

案内地図を見ると、山城である村岡城の麓に、妙法寺があるような位置関係です。

こう見ると日本海も近いんですね!

参道の入口です。結構大きなお寺なのかもしれないぞ!

「日昭上人北越開教之霊地」

日蓮聖人が比叡山時代のご学友であり、かつ最古参のお弟子さんである日昭上人ゆかりのお寺のようです。

まず最初に現れるのは二天門です。その色から赤門とも呼ばれています。

重量感のあるゲートですね~!

緑のお顔の阿行と

青いお顔の吽形がお祀りされています。

想像通り、境内は広~い!

ずうっと歩いて行きます。

奥の階段を上がると・・・

四脚門が出迎えてくれます。

赤門に対しこちらは黒門と呼ばれます。いずれの門も江戸時代、徳川綱吉の頃ですからゆうに300年以上の歴史があるそうです。

ド~ン!圧倒的迫力の本堂です。

昨年の大雪で屋根が傷み、その修復作業が済んだばかりの時で、まだ足場が残っていました。豪雪地帯ですからね、対策も大変でしょう。

香炉には日圓山妙法寺の文字。日圓山って・・・堀之内の妙法寺ですよね!

同じ妙法寺どうし、交流があるのでしょうか。

庫裏から本堂に至る渡り廊下に、村岡城の石碑除幕式での記念写真が掲示されていました。

昭和33年、と記載されています。

当時の貫首様は清水玄正上人。

実は5年前に亡くなった僕の義父は、清水玄正上人の下、信行道場で結界修行をしたそうです。とても心優しく面倒見の良い方だったそうで、義父は「村田のお上人」と呼んで生涯にわたって師と仰ぎ、毎日お勤めの際に欠かさず感謝の言葉を唱えていました。

ここでお姿を拝見することができ、胸が熱くなりました。

開山堂(報恩堂)です。妙法寺の開基壇越である風間信濃守信昭公をお祀りしています。

武士の名前には「~守」っていうミドルネームみたいのが付きますが、これは武家官位といって、鎌倉時代は実際に治めていた地名が入ることが多いようです。今でいう~県知事みたいなものかな?

信昭公はここ村田で生まれ、信濃~越後地方を治めていた方だそうですよ。

信昭公は若い頃、鎌倉で日昭上人の教化を受け、日蓮聖人に帰依したそうです。信昭の「昭」は日昭上人から一字をもらった名前だそうで、二人の信頼関係は相当強固だったことが想像できます。

信昭公は生涯を通じて、日昭上人の活動を物心両面で支援したといいます。

以前訪問した鎌倉の實相寺

こちらにはもともと1284年に日昭上人の建立した濵土法華堂がありました。この建立には風間信昭公の尽力があったようです。

日昭上人は濱土法華堂を鎌倉での法華経弘通の拠点にしていたといわれています。日昭上人一門を「濱土流」という由縁でしょう。

ちなみに日昭上人の御廟は實相寺にあります。

濱土法華堂はのちに法華寺となり、戦乱に翻弄されながら各地を転々とし、三島の玉沢妙法華寺として落ち着きました。

また、1306年、宗祖二十五回忌にあたり、信昭公は日昭上人のために相州名瀬(現在の横浜市戸塚区あたり)に妙法寺を開きました。

一方、かねてから自らの領内、特に生誕の地・村田に法華経の道場を設けたいとも願っていたそうで、将来、自分が村田に移った時に、名瀬の妙法寺も村田に移したいと日昭上人に懇請していたようです。日昭上人も信昭公の気持ちを汲んでいたと思われます。

1323年に日昭上人がご遷化されると、信昭公は妙法寺を名瀬から村田に移しました。

これが現在の法王山妙法寺のルーツです。

こちらは千仏堂です。

戊辰戦争の際、この界隈は北越戦争という最激戦地でした。村岡城に奥羽越列藩同盟軍の拠点があったため、寺域全体が戦場になってしまったそうです。

多くの犠牲者を供養するためのお堂で、内部には千体の仏像がお祀りされています。

妙法寺には七面様のお堂もあります。

お寺の縁起によると、1693年に七面山から分祀したのだそうです。

お堂には信仰のある方々が奉納したと思われる絵が沢山掲示されていました。

中には身延の高座石でお祖師様がお説法中、七面大明神がお姿を現した絵図もありました。

蛇身解脱の、あの華瓶も描かれていました。

七面大明神が日蓮聖人の前に最初にお姿を現したのは越後、現在の角田浜妙光寺裏手のお岩屋といわれています。

そのせいでしょうか、越後や北陸あたりでは宗門寺院に七面様のお堂を目にすることが本当に多いです。

歴代お上人の御廟に参拝。

63世までのお上人が手篤く供養されていました。

歴史の波に翻弄されながらも、今日まで法灯を継いで下さったことに心から感謝します。

妙法寺のほど近く、民家の間を抜けると山に登る階段があります。

こちらに妙法寺の開基壇越・風間信昭公の墓所があります。

信昭公は南北朝時代、南朝方・新田義貞軍の武将として奮闘しましたが、戦死されたようです。

日昭上人を生涯にわたり支援した風間信昭公。

現在の宗門もこういう方に支えられてきたんだ、ありがとうございますと墓前で感謝し、村田をあとにしました。