おはようございます。旅人宿 会津野 宿主の長谷川洋一です。

昨年の暮れ頃、社会学者の宮台真司さんが「2017年に出版された優れた本」を勧めていました。

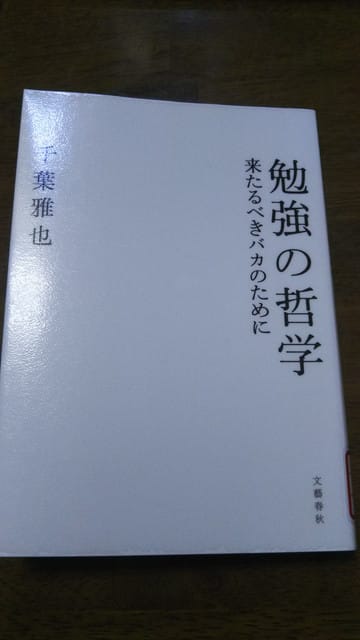

その中の1冊、「勉強の哲学」(千葉雅也著)を読んでみました。

宮台さんは、常々「言葉の受動機械」という言葉を使われます。私はこの言葉の意味を、イマイチ理解していなかったのですが、この本を読んでバッチリとわかりました。

「与えられた環境のノリの範囲内での言葉しか使わない」ということに近いことなのかなと思います。

この本は、「言葉」に焦点を当て、まず「この前提って本当なの?」という批判(アイロニー)を深めると環境中ではキモイ奴となり、居づらくなることを述べます。

次に、批判ではなく、ユーモアについてを述べます。例えば、みんなでアイスクリームを食べているとき、「これ、おいしいよね」に対し、「おいしい以外の発言って許されるの?」というような会話をユーモアとし、「おいしい」という無意味な前提から外に出て、話を拡張させていくものがユーモアであると説明します。

ユーモアを深めると、どんどん話が拡張してしまい、いずれ何の話かわからなくなってしまう。なので、それを有限化する必要が出てくる。

「勉強というのは、そういう風にやっていくもんだよ。」というのが、この本の中心です。

そのための技術論も、詳しく述べられています。

ただ世の中では、「空気を読む」や「忖度」のような、環境中に同調しなければならない圧力も多いですよね。そこから外に出ることが「勉強」なので、「勉強を恐れる人々」が多いのも確か。

著者は、環境中のことだけに同調する「何も知らないバカ」ではなく、勉強したうえで環境に戻りバカなことをいう「来たるべきバカ」になれと言う。これは、「言葉の受動機械」ではない生き方だ。

小学生の末娘の同級生に「お笑い芸人」になりたい子がいる。彼みたいな子は、環境が限定されないところで活躍を夢見る。だから、最低限のスキルとしてその場の環境を察知し、それに見合うユーモアを即座に表現しつつ、それを有限化して観客が理解できる笑いを提供する技術をみがく必要があるだろう。

「お笑い芸人」って、スゴイなというのが、読んではじめに浮かんだ感想でした。

今日も素晴らしい1日を過ごしましょう。

※コメントは、旅人宿会津野Facebookにて承ります。

※ご予約は、旅人宿会津野ホームページにて承ります。