相互リンク→小保方晴子(STAP細胞)の論文の疑惑まとめ:Haruko Obokata (STAP cells)

獨協医科大学の論文捏造事件では、 論文の結論を左右するような最も重要な図(Figure)ばかりにおいて画像の流用が繰り返されていた。それも、複数の論文にまたがってであり、極めて悪質である。獨協医科大学の調査結果発表記者会見においては、一つ一つの不正に対して、実験ノートや生データが公開されておらず、実験自体が行われていなかった可能性も拭えない。獨協医大の不正調査結果は、科学論文に疎い世間を欺く極めて詐欺的なものである。もちろん、科研費は返還されるべきであり、もし自主的に返還しないのら、これからは自浄作用のないこのような大学には、公的研究費を支給しないような取組が必要であろう。そもそも、不正を起こした獨協医科大学自身に内部調査させても、自分たちの保身を考えた歪んだ調査結果になるのは当然のことである。国民の税金から研究費を支給している以上、不正が起こりやすい生命科学・医学研究においては、日本にも、アメリカの研究公正局(Office of Research Integrity)のような、当該大学や学会の利害を離れて独立した立場で客観的・学術的に調査を行うことができる公的部署や機関が必要であろう。

→ 話は変わるが、現在、東京大学においても大規模な研究不正が行われた可能性が疑われており、東大がどのような対応をとるのか注目されている。

東京大学 分子細胞生物学研究所の研究不正疑惑の追及ブログ

・2012.2.3

獨協医科大学 → 研究者の不正行為についてのお詫びとご報告 (写し)

・2012.1.28

読売新聞 → 論文改ざん「焦りあった」。独協医大、会見で明かす

服部良之・元独協医科大教授(57)が研究論文の実験画像を改ざんしていた問題で、同医大は27日、県庁で記者会見し、服部氏が不正行為を行った動機として「論文(の本数)の生産性を高めたいという焦りがあった」と打ち明けていたことを明らかにした。同医大に学外から告発文が届いたのは昨年1月。服部氏が同医大の内分泌代謝内科に在職していた2002~11年、講師らと共同執筆した論文27本の69か所に不正があると指摘され、同医大は調査委員会を設けた。同委は論文10本の46か所に改ざんなどがあったと判断。昨年4月、服部氏を諭旨退職とした。論文の著者は服部氏のほか延べ23人。同医大は23人が「論文は服部氏に任せていた」などとみて、不正に関与したのは服部氏だけだったとした。吉田謙一郎副学長は、「過去の実験で鮮明にとれた画像を別の実験結果として使うなどしていたが、論文の結論を左右するものではない」とし、国から受けた科学研究費補助金は返還しない方針を示した。

東京新聞 → データ流用問題 独協医大調査 元教授の論文 47件で不正

朝日新聞 → 独協医大の元教授が実験データ改ざん 医学誌掲載の論文

毎日新聞

独協医大:実験データ改ざん 元教授を諭旨退職 /栃木

・2012.1.27

共同通信 → 実験データ不正流用で教授処分 独協医大、諭旨退職

独協医大(栃木県壬生町)は27日、研究論文の実験データをオリジナルと偽って別の論文に不正流用したとして、内科学の服部良之教授(57)を諭旨退職にしたと発表した。同大は懲戒処分としている。処分は昨年4月30日付で、学内調査が終わるのを待って公表した。教授は「学術誌になるべく早く載せ、論文数を増やしたかった」と話している。大学側は「科学の信頼を揺るがしかねない大問題。極めて遺憾だ」とコメント、論文の結論自体に影響はないとしている。同大によると、動脈硬化や糖尿病の薬の効果を研究していた服部教授が04~10年に書いた10本の論文から、実験データ画像の流用が46カ所見つかった。

MSN産経ニュース → 実験データ流用で教授処分 独協医大、論文増やすため

読売新聞 → 元独協医大教授らの論文不正、10本に46か所

独協医科大(栃木県壬生町)は27日、服部良之・元内分泌代謝内科教授(57)らの10本の論文に実験画像の改ざんやデータの流用が46か所あったと発表した。うち7本は、掲載された海外の学術誌から削除されたという。元教授らの論文にデータ捏造(ねつぞう)などの不正があったとする告発文が寄せられ、同医大で調査していた。服部氏は「論文の(本数の)生産性を高めたいという焦りがあった」と改ざんを認めたという。同医大は昨年4月末に服部氏を諭旨退職処分としていた。

・2011.12.20 海外の論文撤回監視ブログ(Retraction Watch)で、獨協医大の不正論文撤回の件が再び取り上げられました。

Another Hattori retraction over reused figure from cardiology pub

・2011.12.15 Diabetologia誌の論文が新たに撤回されました(論文撤回8本目)。

撤回された論文→Diabetologia. 2010 Oct;53(10):2256-63.

撤回告知→Retraction Note: A glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analogue, liraglutide, upregulates nitric oxide production and exerts anti-inflammatory action in endothelial cells

→ 論文撤回Watch様の関連記事1、関連記事1

・2011.10.1 論文#21 (Cardiovasc Res. 2004;63:31-40.)が撤回されました(論文撤回7本目)。

→ Cardiovasc Res.誌の撤回告知

・2011.10.1 論文#4 (Cardiovasc Res. 2009;81:133-9.)が撤回されました(論文撤回6本目)。

→ Cardiovasc Res.誌の撤回告知

・2011.10.1 論文#26 (Cardiovasc Res 2002;54:649–658.)が撤回されました(論文撤回5本目)。

→ Cardiovasc Res.誌の撤回告知

論文撤回Watch様の関連記事 → 3本一気に!獨協医大

・2011.9.26 海外の論文撤回監視ブログ(Retraction Watch)で、獨協医大の不正論文撤回の件が再び取り上げられました。

More on Hattori case from co-author: Did grudge lead to scientist’s fall?

・2011.9 論文#20 (J Cardiovasc Pharmacol. 2004;43:209-13.)が撤回されました(論文撤回4本目)。

→ J Cardiovasc Pharmacol.誌の撤回告知

→ 論文撤回Watch様の関連記事1、関連記事2

・2011.9 論文#19 (Metabolism. 2005;54:482-7.)が撤回されました(論文撤回3本目)。

→ Metabolism.誌の撤回告知

→ 論文撤回Watch様の関連記事

・2011.8.31 海外の掲示板に面白いコメントがありました → New retractions of diabetes cardiovascular papers from Japan ...

・2011.8.23 海外の論文撤回監視ブログ(Retraction Watch)で、獨協医大の不正論文撤回の件が取り上げられました。

→ "New retractions of diabetes, cardiovascular papers from Japan involve repeat use of figures"

・2011.8.4 論文#22 (Biochim Biophys Acta. 2004;1689:267-72.)が撤回されました(論文撤回2本目)。

Biochim Biophys Acta.誌の撤回告知によると、やはり、今回の論文撤回も、雑誌編集側の自主的な判断によるものであり、論文著者には連絡が取れなかったとのことです。

・2011.6.24 東京新聞: 研究論文・不正告発問題 教授を諭旨退職に 独協医大が4月末

・2011.6.25 読売新聞: 論文不正、諭旨退職に…独協医大

・2011.5.17. 論文#17 (Diabetologia. 2005;48:1066-74.)が撤回されました(論文撤回1本目)。

→ Diabetologia誌による撤回告知

関連記事 ⇒ 記事1(続 獨協内分泌代謝内科Diabetologia)

・2011.2.10下野新聞→研究不正告発問題の教授2人から事情聴取 獨協医大調査委

・毎日新聞→独協医大:不正論文で調査 学長に告発文

・読売新聞→「論文不正」調査委独協医大が初会合

・2011.2.9・東京新聞→男性教授の研究グループ 科研費で不正行為か

・読売新聞→「論文不正」補助金返還も

・産経新聞→独協医大で「不正論文」の告発

・「論文撤回Watch」様にて新記事(3)、新記事(4)が投稿されました。

・2011.2.8 下野新聞で今回の事件が報道されました → 獨協医大で研究不正か 「改ざんデータで論文、二重投稿」学内に調査委設置。

・読売新聞→「独協医大で論文不正」と告発文…調査委設置

・産経新聞→実験データ流用と告発、独協医大が調査

・NHKや栃木TVでも報道されました。

・申立てに対して科学雑誌編集者から返信メールが新たに届きました(返信Part.2、返信Part.3)

・2011.2.7 獨協医科大学において、外部の第三者を交えて調査委員会が設置され、第1回委員会が2月9日に開催されることが決定しました。

・「論文撤回Watch」様にて新記事(2)が投稿されました。

・2011.2.6 「論文撤回Watch」様にて今回の不正問題をわかりやすくご紹介して頂きました。

・2011.2.5 申立て先の科学雑誌編集者から返信メールが続々と届いています。研究不正調査に協力的な雑誌とそうでない雑誌に分かれていますね。ぜひ大学と関係者に圧力をかけてもらいたいものです。

|

|

| 多岐にわたる論文の捏造 捏造論文 Case 1 (JAT、Life Sci、AJH、Cardio Res、Hypertension、Hyper Res誌) 捏造論文 Case 2 (AJH、Cardiovasc Res、FEBS誌) 捏造論文 Case 3 (Hypertension、Cardiovas Research誌) 捏造論文 Case 4 (J Cardiovasc Pharmacol、BBA誌) 捏造論文 Case 5 (Diabetrologia、Metabolism誌) 捏造論文 Case 6 (Life Sci、Eur J Pharma、J Hypertens誌、Hypertension誌) 捏造論文 Case 7 (Life sci、Metabolism、Diabetes誌) 捏造論文 Case 8 (Int J Cardiol誌) 捏造論文 Case 9 (BBRC誌) 捏造論文 Case 10(Cardiovasc Res、2002年Pteridines誌) |

|

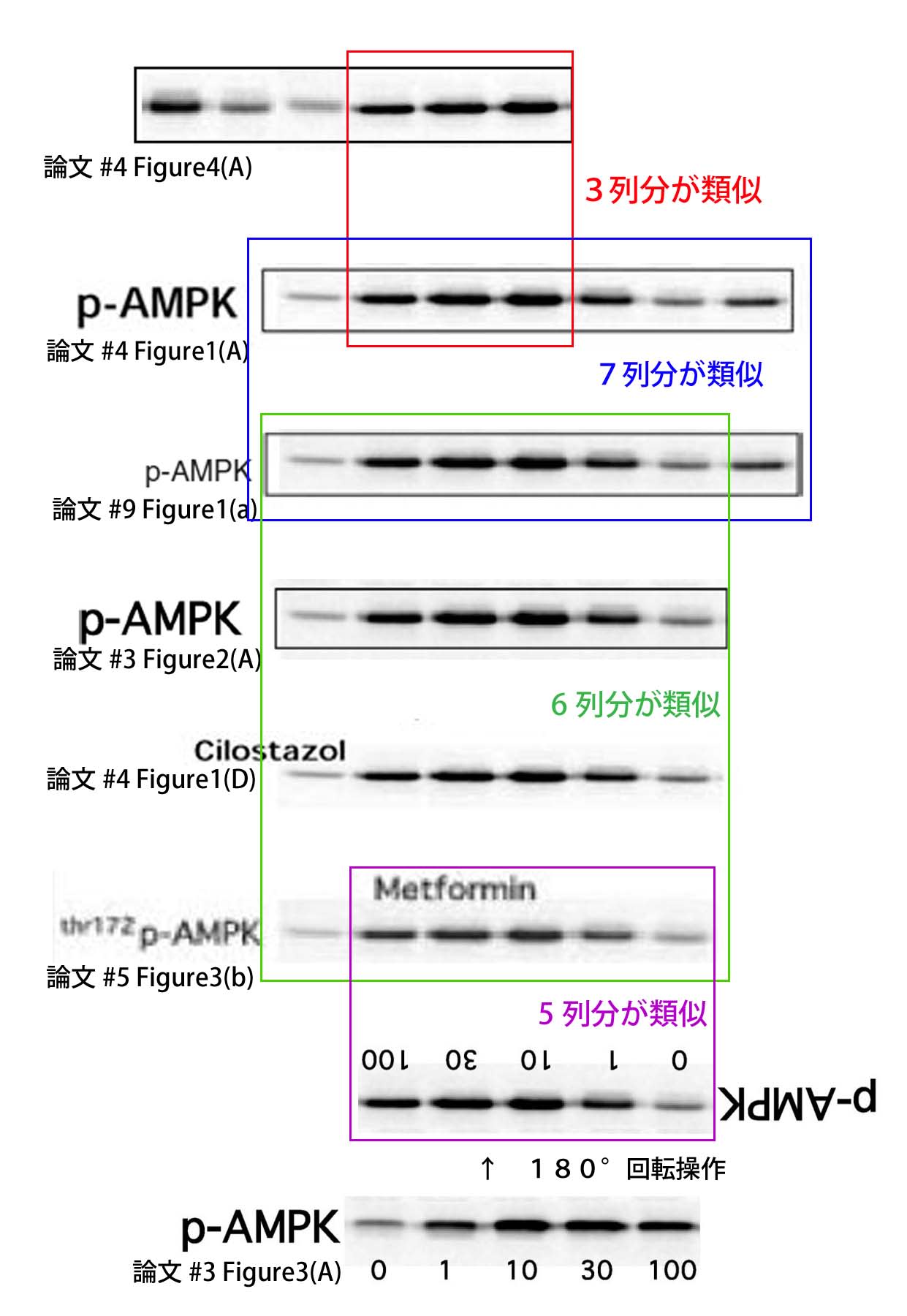

・例Case1:指摘項目No.5

(上記画像群の捏造の解説): 上記画像はWestern blottingという手法で、細胞に発現しているたんぱく質の種類・量を観測した画像です。一番下の2004年の論文の画像は、LPSという物質で細胞を処理して得られた画像。一方、それ以外はTNF-alphaという物質で細胞を処理して得られた画像。独立した異なる実験で、しかも異なる実験条件で同じような画像が得られる確率は天文学的に低い確率であり、画像の流用(捏造・改竄)が疑われます。

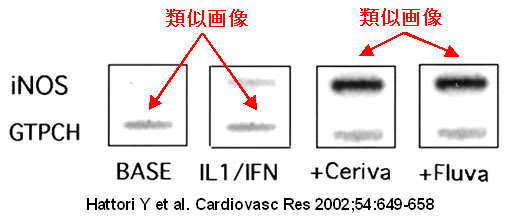

・例Case10:指摘項目No.38, 39

筆頭著者&責任著者:服部良之教授

(上記画像の捏造の解説): 上記画像はNothern blottingという手法で、細胞に発現しているmRNAの種類・量を観測した画像です。上記画像では、2種類のmRNA(GTPCHとiNOS)の名前と、4列分のバンド画像を確認できますね。つまり、細胞を4種類の異なる実験条件で培養し、それぞれの場合で、2種類のmRNAの発現量を各バンドの濃さで観測しているということです。そのような異なる実験条件なのに、類似画像が複数認められますね。捏造・改竄している可能性が高いということです。

・本件の疑義は、電気泳動像や顕微鏡像の「流用」です。「流用」とは、一つの実験データまたはオリジナル画像を複写し、別の目的のためにデータや画像として使用することであり、「捏造」と「改竄」及びそれらの複合に当たります。本件においては、画像サイズ、コントラスト、縦横比などが異なる場合があるものの、泳動像の歪み、泳動位置のズレ、バックグラウンドの汚れ等が複数の画像で酷似しています。仮に、これらの類似が極めて低い確率で偶然に生じ得るとしても、それが一つの画像のみならず複数の画像で同時に生じること、また、複数の論文に跨って生じることは極めて不自然であり、合理的な説明は不可能です。さらに、複数の画像において、画像をソフトウェアを用いて切り貼りした編集の痕跡も確認できます。これらのことから、本件は、一つの実験データ・画像を複数の実験図で流用したものと判断されます。よって、申立者は、獨協医科大学の調査委員会による解析や、第三者による画像データの類似性解析によるデータ流用の事実調査を求めます。

獨協医科大学への回答依頼

・申立者は公的研究費を用いた研究において、「捏造したデータを用いた論文投稿」と、「論文の二重投稿」を確認しています。

よって、以下の3つの事項①②③ について回答依頼を求めます。

① 論文 27編(2002~2011) 43 事項に対する不正行為の事実確認

② 当該行為がいかなる状況、事由により発生したか。

③ 当該行為がなぜ長期に及び、また発生初期に防止できなかったか。

学術的・社会的影響について

(1) 本件に該当する論文は、Hypertension誌や、Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology誌などの学術専門誌に公刊されていますが、いずれも本分野では評価の高い国際学術雑誌であり、これらの学術雑誌に対して、27論文43項目もの多岐にわたり不適切なデータを掲載したり二重投稿を繰り返したことは、貴学のみならず関連学会の真摯な学術研究活動に対する信頼を大きく失墜させるものです。

(2) 科学実験は、結論を導く過程に真摯な自己検証を必要とするものであり、結果を改ざんすることや他の実験のデータを流用することは決して許されることではありません。研究不正に基づく結論の学術的な価値は皆無であり、今回の研究不正は本学術分野全体の発展を阻害するものと言わざるを得ません。また、このような不正行為は、科学者に対する社会からの信頼を著しく損なうものでもあります。

Twitter: 論文捏造@JuuichiJigen