①告発での最も重要な点

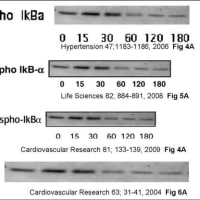

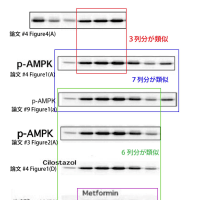

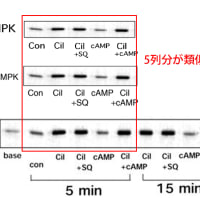

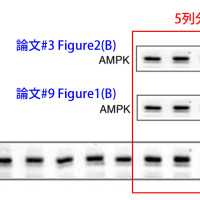

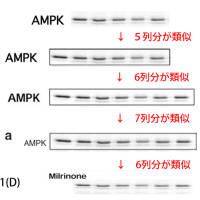

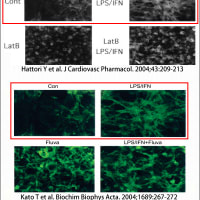

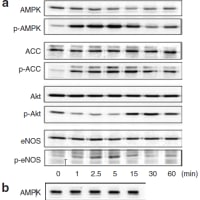

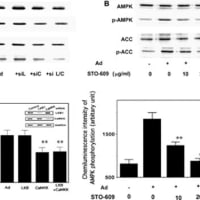

・捏造したデータ(画像)を用いて論文を投稿したこと。

・および、それらの研究に公的研究費(競争的資金)が使用されたこと。

の2点が最も重要です。

異なる論文や異なる実験のデータ(図、画像)同士が、類似している(流用されている)ということは、 どちらかの論文(どちらかの実験)が嘘であるということであり、また、実験自体が行われていないということであり、大問題です。

日本学術振興会を所管している文部科学省の「競争的資金に係る研究活動における不正行為対応ガイドライン ー II 研究活動の不正行為等の定義」

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu12/houkoku/06082316/001/006.htm

や、

厚生労働省の、「研究活動の不正行為への対応に関する指針」

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/k-fusei/fusei-taiou.html

において、研究不正行為の定義を、「捏造」 「改ざん」 「盗用」

の3つに限るとされています。今回の画像の流用は、「捏造」 や「改ざん」に当たります。

被告発者が所属する研究機関(獨協医科大学)は、これらの研究不正に関して告発を受付けた後速やかに、

告発された行為が行われた可能性、告発の際示された科学的合理的理由の論理性、

告発された研究の公表から告発までの期間が、生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬など研究成果の事後の検証を可能とするものについての各研究分野の特性に応じた合理的な保存期間、あるいは被告発者が所属する研究機関が定める保存期間を超えるか否かなど告発内容の合理性、調査可能性等について予備調査を行い、

本調査を行うか決定する。とガイドラインに記載されています。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu12/houkoku/06082316/001/007.htm

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu12/houkoku/06082316/001/008.htm

・二重投稿(6点の論文について)の件は、

文部科学省や厚生労働省のガイドラインには研究不正行為として記載されていませんが、

雑誌を発行する学会や出版社の規定において禁止されている行為です。

著作権上も問題があります。二重投稿により、税金による投稿量や、審査、出版、情報整理などの手間が余分にかかってしまいます。また、業績を二倍に偽ることができ、適切な研究業績評価ができなくなってしまします。

②補助金関連について

私のブログ記事 ”論文番号”と”使用された公的研究費”の対照表 をご覧ください。

下記の2008年度 研究実績報告書(国立情報学研究所が文部科学省、日本学術振興会と協力して作成・公開している科学研究費補助金に関するデータベース)

http://kaken.nii.ac.jp/ja/p/20591072/2008/3/ja

には、4点の論文が研究実績として記載されており、そのうち3点の論文において、

データの流用(捏造・改ざん)が認められます。

また、論文の本文中にも、研究費をどこから助成されたかについて、記載する場合があるのですが、

不正が疑われる5点の論文について、文部科学省からの助成金(Grands-in-aid from the Ministry of Education, Science, and Culture) が使用されたと記載されています。

ですので、合わせて8点の不正の疑われる論文が、文部科学省または日本学術振興会からの補助金を使用していたと考えられます。

また、2009年度研究実績報告書が作成されているかもしれませんので(まだ公開されていませんが)、そちらのほうにも不正が疑われる論文が実績として記載されている可能性もあります。

さらに、この日本学術振興会の科学研究費補助金を得るためには、研究計画調書と交付申請書を提出し、審査されなければなりません。

それらの書類に、不正が疑われる論文が記載されている可能性もあり、もうそうだとしたら、不正に補助金を得たとして非難されることになるでしょう。

ですので、私は現在、日本学術振興会に研究計画調書と交付申請書の情報公開を請求しているところです。

・捏造したデータ(画像)を用いて論文を投稿したこと。

・および、それらの研究に公的研究費(競争的資金)が使用されたこと。

の2点が最も重要です。

異なる論文や異なる実験のデータ(図、画像)同士が、類似している(流用されている)ということは、 どちらかの論文(どちらかの実験)が嘘であるということであり、また、実験自体が行われていないということであり、大問題です。

日本学術振興会を所管している文部科学省の「競争的資金に係る研究活動における不正行為対応ガイドライン ー II 研究活動の不正行為等の定義」

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu12/houkoku/06082316/001/006.htm

や、

厚生労働省の、「研究活動の不正行為への対応に関する指針」

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/k-fusei/fusei-taiou.html

において、研究不正行為の定義を、「捏造」 「改ざん」 「盗用」

の3つに限るとされています。今回の画像の流用は、「捏造」 や「改ざん」に当たります。

被告発者が所属する研究機関(獨協医科大学)は、これらの研究不正に関して告発を受付けた後速やかに、

告発された行為が行われた可能性、告発の際示された科学的合理的理由の論理性、

告発された研究の公表から告発までの期間が、生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬など研究成果の事後の検証を可能とするものについての各研究分野の特性に応じた合理的な保存期間、あるいは被告発者が所属する研究機関が定める保存期間を超えるか否かなど告発内容の合理性、調査可能性等について予備調査を行い、

本調査を行うか決定する。とガイドラインに記載されています。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu12/houkoku/06082316/001/007.htm

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu12/houkoku/06082316/001/008.htm

・二重投稿(6点の論文について)の件は、

文部科学省や厚生労働省のガイドラインには研究不正行為として記載されていませんが、

雑誌を発行する学会や出版社の規定において禁止されている行為です。

著作権上も問題があります。二重投稿により、税金による投稿量や、審査、出版、情報整理などの手間が余分にかかってしまいます。また、業績を二倍に偽ることができ、適切な研究業績評価ができなくなってしまします。

②補助金関連について

私のブログ記事 ”論文番号”と”使用された公的研究費”の対照表 をご覧ください。

下記の2008年度 研究実績報告書(国立情報学研究所が文部科学省、日本学術振興会と協力して作成・公開している科学研究費補助金に関するデータベース)

http://kaken.nii.ac.jp/ja/p/20591072/2008/3/ja

には、4点の論文が研究実績として記載されており、そのうち3点の論文において、

データの流用(捏造・改ざん)が認められます。

また、論文の本文中にも、研究費をどこから助成されたかについて、記載する場合があるのですが、

不正が疑われる5点の論文について、文部科学省からの助成金(Grands-in-aid from the Ministry of Education, Science, and Culture) が使用されたと記載されています。

ですので、合わせて8点の不正の疑われる論文が、文部科学省または日本学術振興会からの補助金を使用していたと考えられます。

また、2009年度研究実績報告書が作成されているかもしれませんので(まだ公開されていませんが)、そちらのほうにも不正が疑われる論文が実績として記載されている可能性もあります。

さらに、この日本学術振興会の科学研究費補助金を得るためには、研究計画調書と交付申請書を提出し、審査されなければなりません。

それらの書類に、不正が疑われる論文が記載されている可能性もあり、もうそうだとしたら、不正に補助金を得たとして非難されることになるでしょう。

ですので、私は現在、日本学術振興会に研究計画調書と交付申請書の情報公開を請求しているところです。