詰将棋小冊子である。

3手詰40題、5手詰40題、7手詰20題。自慢する気は毛頭ないけど、5手詰まではあまり時間はかけずに解けるが、そもそも100題あると、疲れてきて目が見えなくなる。すると突然、7手詰めの途中で読めなくなり、翌日送りになる。

最近、詰将棋を始めたばかりの知人から、

「解けない問題は、答えを見てもいいのだろうか」という質問を受けた。

まだ短手数なので、5~9手詰あたりの本のようだ。

この場合、二通りの考え方がある。

1. 答えを見て納得する

2. 解けない問題は、答えをすぐに見ないで、翌日解いてみる。

この場合、翌日解けないとどうするかというと

① 解けなければ、答えを見る

② 解けなければ、次の日に解いてみる

この場合、翌々日でも解けないとどうするかというと

また二択で、答えを見るか、次の日にトライするか

つまり、解けるまで答えを見ないという方針もある。

私が、最初に詰将棋集にチャレンジしたのが金園社の『大山康晴 詰将棋200題』。7手から15手までと手ごわいのだが、その第一問がなかなか解けなかった。打歩詰打開がテーマで、飛車不成の手筋を自力で発見するまで1週間かかった。

ということで友人に勧めるのは、翌日回しにして、それで解けなければ答えをみたら、というアドバイスくらいかな。独力で馬ノコなんか発見して、詰将棋の制作までのめり込んでしまったら、人生大惨事だろう。

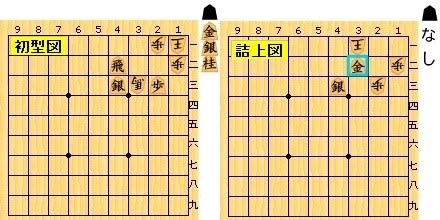

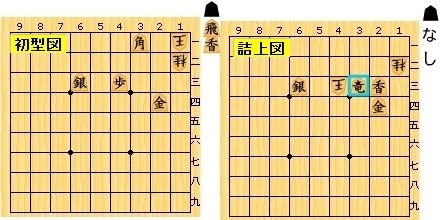

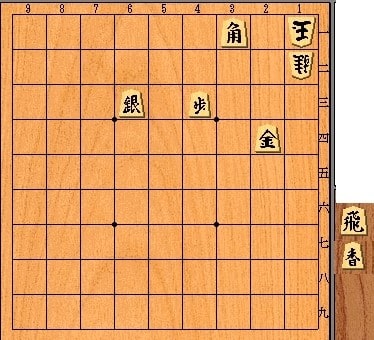

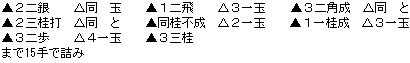

さて、8月25日出題作の解答。

あまり難しい手はないが5手目の角捨てが見えないと、いきなり銀と飛を打って戦力不足になるのが怖いだろう。なお3三とはとどめの歩に再使用するためだし、別の成り駒だともっと早く詰む。

動く将棋盤は、こちら。

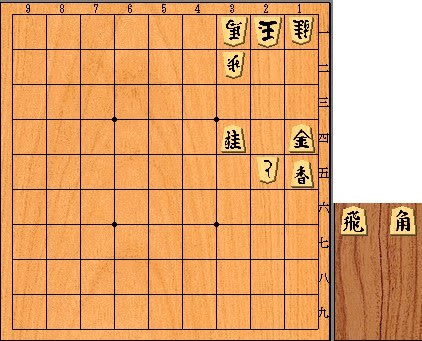

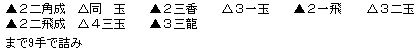

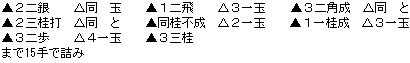

今週の問題。*指摘がありまして修正しました。元図の玉型4五とを5四歩に変更しました。

ヒントは、すっきり決まらない。

わかったと思われた方は、コメント欄に最終手と総手数とご意見をいただければ正誤判定します。

3手詰40題、5手詰40題、7手詰20題。自慢する気は毛頭ないけど、5手詰まではあまり時間はかけずに解けるが、そもそも100題あると、疲れてきて目が見えなくなる。すると突然、7手詰めの途中で読めなくなり、翌日送りになる。

最近、詰将棋を始めたばかりの知人から、

「解けない問題は、答えを見てもいいのだろうか」という質問を受けた。

まだ短手数なので、5~9手詰あたりの本のようだ。

この場合、二通りの考え方がある。

1. 答えを見て納得する

2. 解けない問題は、答えをすぐに見ないで、翌日解いてみる。

この場合、翌日解けないとどうするかというと

① 解けなければ、答えを見る

② 解けなければ、次の日に解いてみる

この場合、翌々日でも解けないとどうするかというと

また二択で、答えを見るか、次の日にトライするか

つまり、解けるまで答えを見ないという方針もある。

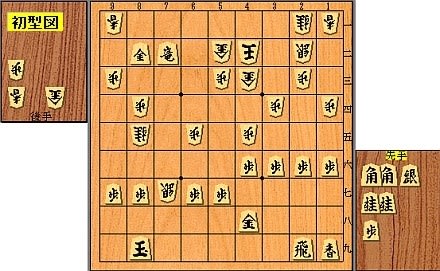

私が、最初に詰将棋集にチャレンジしたのが金園社の『大山康晴 詰将棋200題』。7手から15手までと手ごわいのだが、その第一問がなかなか解けなかった。打歩詰打開がテーマで、飛車不成の手筋を自力で発見するまで1週間かかった。

ということで友人に勧めるのは、翌日回しにして、それで解けなければ答えをみたら、というアドバイスくらいかな。独力で馬ノコなんか発見して、詰将棋の制作までのめり込んでしまったら、人生大惨事だろう。

さて、8月25日出題作の解答。

あまり難しい手はないが5手目の角捨てが見えないと、いきなり銀と飛を打って戦力不足になるのが怖いだろう。なお3三とはとどめの歩に再使用するためだし、別の成り駒だともっと早く詰む。

動く将棋盤は、こちら。

今週の問題。*指摘がありまして修正しました。元図の玉型4五とを5四歩に変更しました。

ヒントは、すっきり決まらない。

わかったと思われた方は、コメント欄に最終手と総手数とご意見をいただければ正誤判定します。