さて、京都の治安維持に際して、容保公は直ちに取り締まることをせず、「言路洞開(げんろとうかい)」という方策を取りました。

尊攘激派がテロに走るのは、自分たちの意見が上に通らないからであろうとし、ならば彼らの話を聞いてやればよい、と容保公は考えたようです。

そうして、「国事に関することならば、内外大小を問わず申し出よ。手紙でも面談でも一向にかまわない。その内容は関白を通じて天皇へ奉じる」との布告をだしたのです。

容保公はおそらく、「尊王攘夷」を叫ぶ彼らの、「尊王」という部分に注目したのでしょう。天皇の御心を安んずるに、臣民同士が争い合っていてはいけない。だから天皇に自分の意見を聞いてもらえるという栄に浴することができたなら、きっと騒ぐことを止めるに違いないと考えたのだと思う。

もちろんこれには反対も多く、一橋慶喜などは「いちいち話を聞いていたのではキリがない。勝手になさるがよろしい」とソッポを向いてしまった。

慶喜公の云うこともわかりますね。

言路洞開によって騒乱は収まったか?いいえ、そう簡単には行きません。テロによる暗殺は相変わらず横行していました。それでも容保公は辛抱強く推し進めようとします。

が、とうとう方針を変えざるを得ない事態が出来します。

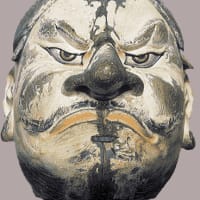

文久3年2月、「足利三代木像梟首事件」が起こります。

尊攘激派浪士により、等持院にあった足利将軍三代の木像の首が引き抜かれ、三条大橋に晒されたのです。側に立てられた高札には、「いずれ徳川将軍もこうなる」という意味の落首が書かれており、これに容保公は激怒します。

足利将軍といえども、天皇より将軍の位を賜り政務を掌ったわけで、つまりは天皇の意志なのである。これにこのような狼藉を働くということは、天皇の意志をも否定しているということであり、ましてや徳川将軍家になぞらえるということは、公武一和を望んでおられる孝明天皇の意志を蔑ろにしているのと同じこと。

つまり彼らが掲げる「尊王」とはまやかしに過ぎず、彼らはただの騒擾の徒であると断じ、厳しく取り締まる方策へと転換せざるを得なくなってしまったのです。

会津藩初代藩主・保科正之が2代将軍秀忠の子であり、3代家光とは腹違いの兄弟であったことは記事にしましたね。保科正之は副将軍格として家光に仕え、4代家綱の後見人でもありました。

そんな人物の家筋ですから、徳川一門の中では御三家に次ぐ高い家柄であり、その藩主ともなれば、幼い頃より英才教育が施され、高い学識と教養を身に着け、武士として士道のなんたるかを徹底的に叩き込まれています。

一言で云えば、容保公は「エリート」なんですね。

一方、尊攘激派となった者達の、そのほとんどは下級武士、いや武士とすら言えないほどの身分賤しき者達が大多数を占めていました。

高い学識も教養を得ることもなく、士道のなんたるかも満足に教えられてはいなかった。

テロリストになるような者達というのは、古今東西を問わず自分の生活環境に対し強い不平不満を抱いているものです。そうしてできうれば、そんな状況をひっくり返したい。ぶち壊したいと思っている。

そういう者達は、己の破壊願望を満たしてくれるような大義名分、「お題目」があれば、それに乗っかって己の行動を正当化しようとするものです。彼ら尊攘激派にとっての「お題目」こそが、尊王攘夷に他ならなかった。

尊王攘夷思想はこの時代、まるで燎原の火のように日本国中に燃え広がっており、これにちょうどいいと乗っかったのが、彼ら尊攘激派でした。ですから「尊王」ということの本当の意味すら、分かっていない者達がほとんどであったのです。

容保公は「話せばわかる」と思っていたのでしょう。同じ「武士」なのだから、腹を割って話し合えばわかってくれると思っていた。

しかし彼ら尊攘激派は、容保公が思うところの「武士」ではなかった。

「話せばわかる」とは、ある程度共通の価値観がなければ通じることは難しい。容保公と尊攘激派との間には分かりあえるだけの共通の価値観などほとんどなかったのです。

かくも、「話せばわかる」とは難しいものです。

日本人同士ですらこうなのです。ましてやこれが、相手が外国人であったなら……。

歴史から学ぶとは、こういうことであります。

容保公は彼ら激派浪士の取り締まりにあたり、「策を弄するな」と常に厳命していたそうです。常に正直一途に事に当たる。

そんな馬鹿正直なことをしていれば、相手に逃げられてしまうこともあった。しかし容保公はそうした事どもの原因は自分自身の不徳の致すところであるとして、決して家臣たちを怒らなかったそうです。

藩士たちはそんな藩主を心から愛した。そうして藩主のようでありたいと思い、己の仕事に正直一途で取り組んでいくようになっていった。

これは容保公の個性であると同時に、会津藩の藩風でもあった、ということでしょう。やがて会津藩全体が一丸となって、悲劇へとひた走っていく背景がここにあるといって良い。

私個人としては、とても好ましい人物であり、好ましい藩風であったと思う。私はこういう人たちが好きです。

しかし乱世を生き抜いていくには、まことに甘い、と言わざるを得ない。

この甘さが、会津藩の悲劇の背景にあるわけです。

正直一途はまことに素晴らしい。しかしそれだけでは、現実世界はまことに生き難い。

理想主義は時に身を亡ぼす元ともなり得る。

ここにもまた、歴史から学ぶということがありますね。

なんとも、やるせない話ではありますが。

時代の風、つまり神意は、正直一途よりも、世の中をひっくり返す「力」を選んだ。

これは人智の及ばぬことであり、それが神意であるならば致し方ないことです。

しかしそれはそれ、これはこれとして、テロ行為そのものを正当化することは許されない。

いかなる場所、いかなる時代でも、テロ行為は許されざる犯罪です。

そしてテロリストを「英雄化」することは、絶対にあってはならない。

続く。

私は持統天皇物語ていう漫画が割と好きなのですが、この持統天皇も自分の孫を天皇にするため、周囲の親戚をどんどん処刑していったみたいな話もあるのですが、国のトップであることの心の葛藤が描かれているのに私は惹かれるのでした。その漫画に出てくる中大兄皇子が、大化の改新からずっと時間が過ぎた後、雨の中殺された人々に責められるような回想みたいなシーンで「じゃあ、他にどういう方法があったんだ?!意見をひとつにするための他に良い方法があったのか?だれか教えてくれ」って叫んでいたのでした。政治家とかのリーダーになる人は恨まれることも覚悟の上で、それでも選べる中で一番良い方法を、と苦渋の思いで決断してる強さを見ると、庶民はなんもいえねーみたいな。

昔は天皇が、殺し合いの末にリーダーになってたのですもんね。神事と殺し合いが同じ人によって行われていた時代って、なんだかな、大変だったろうな、と思います。

言っても、今は平和だなー、と思います。(これからどうなるかはわからないですが)

やっぱりね、「英雄化」してはいけないんですよ。それが間違いのもと。

明治維新の発端&過程にあった、テロ行為については如何なものか、とはもちろん思いますが、

中大兄皇子の行動も同じくらい、いかがなものか、と私には思える殺戮だったし、

ある意味同レベルじゃないかな、みたいなこと書いてる学者さんに私は一票です。

どちらも、外国から狙われないように日本国として勢力を固める過程で行われた、悲惨な方法だけど。

当時の日本には、それしか方法もなかったのかもしれない、、、とも思うんです。

少なくとも、中大兄皇子の方がマシだったとも私は思っていないです。