平成22年度講演・祝賀・懇親会((財)高知県技術者協会)、H22,12,14、於;高知商工会館

豊かな土佐を取り戻すには

~メタンハイドレートの可能性~

鈴木 朝夫 (高知工科大・東工大名誉教授)

1) はじめに

昔の土佐は豊かだった。須崎上分の大日如来に代表される仏像の発注や大豊の豊楽寺のような寺院造営ができた土佐、各地に残る地方仏を守り続けた地域の人々が暮らす土佐である。その土佐の豊かさは、絵金の芝居絵の鮮烈な赤(朱)の岩絵の具、辰砂にも示されている。物部川上流に水銀鉱山があったのである。塩の道から地産地消・地産外商の実態を知ることができる。

豊かさの源は地勢・地層にある。空海に倣ってみよう。三波川帯、御荷鉾構造線、秩父帯は関東の地名。黒瀬川帯は愛媛の地名。三宝山帯、仏像構造線、四万十帯は高知の地名。地質学の名称に四国の地名が多い。製鉄に欠かせない石灰岩や蛇紋岩の産地の土佐は資源大国なのである。そしてこれからの資源大国の源泉、メタンハイドレートは南海トラフにある。メタンハイドレートが湧き出す泥火山からはリチウムの濃縮した水が出る。副産物が主産物になる可能性もある。その他にも土佐沖には、コバルト・リッチ・クラスト、熱水鉱床が眠っている。今も日本は資源大国である。その中心地が土佐なのである。

2) 久しぶり、仏像との出逢い

近所の香美市立美術館で9月下旬から11月上旬まで開催されていた「古仏との対話-井上芳明と土佐の仏像」を繰返し見に行った。高知県内の仏像25体と井上芳明さん撮影の仏像写真の展覧会である。「土佐魅惑の仏像たち」と題し、青木淳さんの心温まる解説が高知新聞夕刊に連載されていた。大豊町定福寺六地蔵さん達(木彫)がニコニコ顔で横一列の立ち姿で並んでいる。その隣に、湛慶またはその工房作と推定される須崎市上分大日堂大日如来さん(木造・漆箔)が座っている。どの仏さまも私を歓迎してくれているように思えた。若い頃、仏たちに会うためにオートバイで奈良に出かけたことを思い出していた。

東工大のある大岡山から、九品仏駅(9体の阿弥陀如来坐像)、等々力駅(等々力不動尊)、目黒駅や不動前駅(目黒不動尊)は至近距離。これらの仏さまに関心を持ち、久野健著「日本の彫刻」(吉川弘文館(1959))を買ってきた。仏の名称の由来も、姿や形や振りの持つ意味も知りたくなる。鎌倉を始めとする近郊のお寺回り、仏さま巡りが始まった。また、専門の材料工学の面から仏像の材質と製作法に興味が湧く。結果として、古都奈良への憧れは募るばかり。寺尾勇著の写真集「飛鳥彫刻細見」(奈良美術研究所(1950))を手に入れる。大和の国で、横の姿の美しい法隆寺百済観音立像(木彫)、微笑みの中宮寺菩薩半跏思惟坐像(木彫)、運慶・快慶の代表作の東大寺南大門仁王立像(木彫)、漆黒の肌の薬師寺薬師如来坐像と日光・月光菩薩立像の三尊像(青銅)に会いたいと思った。

同志は現れず、一人旅のスタートは大晦日。当時は、戸塚に有料高速道(通称、ワンマン道路)はあるが、東海道(国道1号線)には未舗装部分が残っていた。東大寺、興福寺、唐招提寺、薬師寺へ。法隆寺から中宮寺、法輪寺と歩いて回る。戻ると私の単車をライダー達が囲んでいる。府県名なしの数字5桁だけの東京ナンバーが珍しかったのである。

法起寺から西大寺へ。秋篠寺では、今にも歌い出しそうな技芸天立像(乾漆と木造)に会うことが出来た。光明皇后ゆかりの尼寺、法華寺では、端正なお顔の十一面観音菩薩立像(木彫)に出会えた。庫裏で声を掛けて程なく出てきたのは清楚な感じの尼さんである。拝観の後、掘り炬燵のある部屋に通され、「お正月のお寺参りとは、お若いのにご信心深いことです」と褒められ、お茶お菓子をご馳走になった。真っ黒の煤けた顔、白い埃だらけの服のままである。「拝観料は」「お志で結構です」と言われ戸惑ったことを思い出す。

先の「日本の彫刻」には、高知の6寺19点が記載され、今回はその中の3点を見ることが出来る。運慶の長子湛慶作の雪渓寺毘沙門天立像(木彫、写真展示)と茶目っ気たっぷりな善賦師童子立像(木彫)の2点と安田町北寺薬師如来座像(木彫)である。

そして「土佐の秘仏をめぐる見学会」にも参加できた。青木淳先生を始めとする調査に努力された多くの方々と、そして高知市安楽寺阿弥陀如来坐像(木彫)、高知市円行寺日吉神社薬師堂薬師如来坐像、芸西村瓜生谷観音堂十一面観音立像(木彫)、安芸市妙山寺聖観音立像(木彫)など多くの仏たちに会うことが出来た。また、鎌倉時代の土佐に、寺院を造営し、これだけの仏像を発注し得る政治力と経済力が存在していたことに驚かされた。幾多の試練の中で地域の人々が仏さまを守り続けた歴史の重みを感じた。ここに地方の時代を生きるヒントが隠れているように思える。また、貴重な文化遺産を県民みんなで守り、後世に伝える必要がある。そのために「地方仏研究会友の会」が発足したことは喜ばしい。

(情報プラットフォーム、No.255、12(2008)に掲載)

3)塩の道は丹生(韮生)の道では?

文代峠から赤岡までの塩の道の下半分を「塩を運んだ後、帰り荷がない筈がない。何だろうか。」と思いながら歩いた。大栃の塩峰公士方(しおがみねくじかた)神社から文代峠までの上半分も別な機会に歩いているので、塩の道を全部歩いたことになる。塩の道は急流の物部川に沿って下るのではなく、それと平行する支流の谷(庄谷相)に入り、文代峠を経て、香宋川や山北川沿いを選びながら、野市町・香我美町を通り、赤岡へと下る道である。全長の合計は30kmになる。朝、赤岡を出発し、午後には大栃に到着することになる。馬の背に乗せての運搬であり、随所に馬頭観音が祭られている。

統計によれば、現在の物流のトラック輸送の積載率は50%前後である。帰り荷がないのと同じである。エネルギーと時間の無駄使いである。帰り荷は「木炭ですよ」、「雁皮ではないですか」、「樟脳でしょう」などとアドバイスを頂くが、どれも納得がいかない。

そんな時に、赤岡の絵金蔵で出会ったあの芝居絵の鮮烈な赤の色(朱・丹)を思い出していた。あの色が出せる赤色顔料は鉄の酸化物(ベンガラ)や鉛の酸化物(鉛丹)ではない。水銀の硫化物、辰砂ではないだろうかと思った。「昔、物部川流域に水銀鉱山があったのでは?」と会う人ごとに聞いた。遂に有力な情報が寄せられた。白髪山を源流とし、西南に流れ下る物部川の上流では、北寄りの上韮生川、南寄りの槇山川が大栃でY字で合流する。鉱山があった場所は上韮生川の右岸に北から合流する安野尾川の上流とのことである。「鉱山跡をご案内しましょう。」と言って下さるが、強行軍ではと少し不安である。

徳島に向かう国道195号線は、物部川中流から槇山川沿いにほぼ直線であり、南側の四万十帯と北側の秩父帯を分ける仏像構造線と一致している。秩父帯と北の三波川帯を分けるのは御荷鉾構造線、三波川帯の北は吉野川や紀ノ川に一致する中央構造線である。水銀鉱山の分布を見ると、丹生鉱山(三重県多気町)、大和鉱山(奈良県宇陀市)、由岐・水井鉱山(徳島県阿南市)、韮生鉱山(高知県香美市物部)、穴内鉱山(高知県香美市)、日吉鉱山(愛媛県鬼北町)と中央構造線に平行であり、秩父帯に乗っていることが分かる。さらに、これに併せて「丹生」、「丹生川」、「丹生神社」のような名称が分布している。なお、「丹生川」の代表は、空海にゆかりの高野山の北を流れる紀ノ川の支流である。

水銀の硫化物(HgS)、辰砂は朱色であり、絵金の色である。辰朱、丹砂とも呼ばれている。これを空気中で400~500℃に加熱すると、硫黄と酸素が結合し、水銀が蒸気となって分離する。水銀は他の金属を溶かしてアマルガム(液体の合金)を作るが、加熱すれば水銀だけが蒸発して、金属が固体として残る。この性質を利用して金や銀を精製することが出来るし、これを塗布して金メッキを施すことも出来る。奈良の大仏の鋳造に使われた銅は500tonであり、メッキとして必要な金は440kg、水銀は2.5tonと記されている。

空海は、錫杖で湧き水を呼び込み、独鈷で岩を砕いていた様に思える。旅の目的の一つは地勢・地質の調査にあり、弘法大師は山師だったと言っても良い程の地質学の知識を持っていたと思われる。この物部の道は、塩の道と言うよりも、黄金を越える価値を運ぶ「辰砂の道」であり、むしろ「塩」・「塩魚」・「干物」が帰り荷だった可能性が高いことになる。そして、「韮生(にろう)」は「丹生(にゅう)」の転訛だったのかも知れない。積出し港と思われる「赤岡」の地名もそれらしく感じられるから不思議である。

(情報プラットフォーム、No.279、12(2010)に掲載)

4)なぜ四国に関東の三波川があるのか

山田から、国道195号線と土讃線を陸橋で越える農免道路を南へ、なはり線の高架が近づくと道路左側に、中国四国農政局 高知三波川帯農地保全事業所の立て札がある。登山で秩父山地を何度も訪れたことがあり、御荷鉾(みかぼ)山、三波川などの地名は記憶に残っている。だから「四国には別な三波川があるのだろうか」と不思議に思えたのである。

三波川は、秩父の利根川支流の名称であり、また集落の名前でもあること、同じ地質が四国にも続いていること、崩壊を起こしやすい地層であること、そのための農地保全の対策が必要なことが分かってきた。折しも、「室戸ジオパーク」の活動が報道され、「仁淀川・四国カルストジオパーク」に特別の関心を持ち、活動に関わるようになってきた。

地質学を取り付き難くしているのは専門用語である。地域の地名の付いた地層を示す術語、地質時代を示す術語、岩石の名称の術語、そして生成過程を表す術語は馴染が薄くなっている。四国を事例とすれば、地層が東西に帯状であること、身近な地名が多いことなど近付きやすいと考えた。図1を参照して欲しい。

図1 東西に平行な四国の地層(変成帯と構造線)

------------瀬戸内海-------------

------ 領家変成帯 ------

-(砥部)-(西條市)--中央構造線--(三好市太刀野)-(松坂市月出)-(長野県大鹿村)

------三波川変成帯------

-(八幡浜)---(池川)--御荷鉾構造線(御荷鉾緑色岩類)--(大杉)--(剣山)-

秩 -------秩父北帯-------

父 --(西予市城川)-(横倉山)--黒瀬川帯--(高知市円行寺)-(阿南市加茂谷)--

帯 -------三宝山帯-------

---(宇和島)--(土佐市仏像)--仏像構造線---(物部川南岸)--(橘湾)---

四 ------四万十帯 北帯-----

万 (宿毛市)-中筋構造線-(四万十市)-| |-(魚梁瀬)-安芸構造線-(牟岐)

十 ---四万十帯 南帯---| |---四万十帯 南帯---

帯 ------------太平洋(土佐湾)--------------

-----南海付加体-----

---------南海トラフ---------

----

領家は静岡県天竜川の支流水窪(みさくぼ)川沿いの奥領家による。黒瀬川は愛媛県西予市城川町(旧黒瀬川村)を流れている。三宝山は龍河洞スカイラインの南端にある。仏像構造線は土佐市仏像に由来する。四万十帯は四万十川であり、中筋は宿毛市、安芸は安芸市である。北部には関東地方の地名、南には四国の地名が使われているのは興味深い。

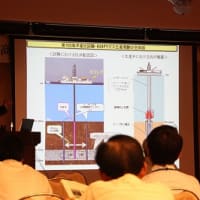

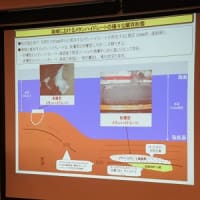

御荷鉾構造線は「線」と言うよりは緑色岩類(帯)としてレンズ状に幅を持つ部分がある。一方で、黒瀬川帯は「帯」としては幅が狭く、秩父北帯と三宝山帯を分ける境界線的性格がある。両者とも地質図上では断続的である。フィリピン海プレートが沈み込む南海トラフでは、プレート上の堆積物が皺寄せのように重なり南海付加体を作っている。この付加体には、メタンハイドレート、泥火山、熱水鉱床、コバルト・リッチ・クラストなど鉱物資源が大量に眠っている。しかも土佐湾沖なのである。眠りから覚めるときは何時?

(情報プラットフォーム、No.283、4(2011)に掲載予定)

豊かな土佐を取り戻すには ~メタンハイドレートの可能性~(その2)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます