(5)TA7332ネットワーク

TA7372ネットワークの実物は見たことがないが7個のオイルコンデンサーの28μFとASA1284というコイル1個、接続ターミナルという簡素なもの。

この1936年の回路図はMIRROPHONIC SYSTEM用に2台のTA7332を用いたもので使用されたユニットはWE594AとTA4181。図では高音部はその後にASO6887というアッテネーターが入っていて直列に6Ω、並列に48Ωの位置が指定されている。書籍にWE 1936 Series No,6のネットワークはこれを流用したという記述がある。クロスオーバー周波数300Hz、−6dB/octということなのでウーハーにコイル1個、ツイーターにコンデンサー1個の構成になる。555のインピーダンスは16〜25Ω、TA4151は10.5Ω(300Hz最小)なので555を20Ω、TA4151を10Ω、クロスオーバー300Hzで計算するとL=6.89mH C=26.5μF

WE 1936 Series No,6のネットワークについての正式な記述は見つけていないがそれまでのワイドレンジサウンドシステムの流れであれば多用されたTA7297(3way用)が使われるのが自然と思われるしもう少し遡ってTA7257は同じ3wayでもウーハーには3mH直列、スコーカーはそのまま(7Aオートトランスと2μFコンデンサーでアッテネート)、ツイーターは4μFコンデンサーとアッテネーターでフルレンジの上下を少し広げたような構成。いずれにしてもオリジナルのネットワークの入手は現実的ではないのでいろいろ工夫してみることにします。

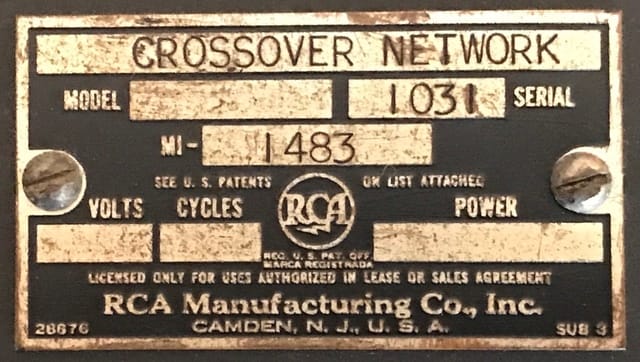

これは以前メインで使っていたRCA(フォトホン)のMI-1483ネットワーク

2個のコイルと8個のコンデンサーでクロスオーバーは250Hz,300Hz,400Hzの切り替え、重量は20kg以上ある。

とりあえずTA7331の上に22Aを載せてMI-1483を400Hzに設定して聴いてみる。やはり555+22Aの能率が高くアッテネーターが必要。適当な抵抗器を直列に10数Ω、並列に50Ωほど入れて試聴。入力のアッテネーターのケースは廃棄された下水の蓋を切ったもので中身はDavenのT型、その隣のトランスはステレオ→モノミックス用のWE246Cで拙宅ではかなり重要なアイテム。普段はステレオカートリッジの昇圧を兼ねて使っている。

iPhoneの「Analyzer」というアプリでホワイトノイズを発生させでiPhone内蔵のマイクで拾って表示したもの。かなり凸凹だが最初は250Hzあたりにもっと落ち込みがあって極性を変更した。高域は4kHzから落ち始めて8kHzまでしか再生しないようでいずれ3way化は避けられない。今は2wayでのつながりを追求するのが先なのでしばらくこの状態でアッテネート量とホーンの位置を変えながら聴いてみます。高域が8kHzまででも全く問題ないソフトもあるし特に少人数のアコースティックな演奏では再生帯域に問題があっても頭の中で補正される。ただし足りないのは脳内で補えるが反対に気になる出音は補正できない。ボーカルが音量関係なく気持ち良く聴くことができれば大抵のジャンルはそれなりに再生できると思ってます。

娘が来ていたので普段聴かないNiziuなどK-Popも再生したが(いずれもiPhoneから)結構な大音量でも聞き続けることができた。いろんな要素を詰め込んだ楽曲のクオリティの高さに正直少し感心した。彼女は病院勤務でこの日は2度目の新型コロナワクチンの接種日でもし副反応が発生した時に一人暮らしでは心許ないので実家にやって来た。すると当日夜中に38.8℃の発熱があり翌朝には解熱したが結構辛かったらしい。2度目の接種後の発熱は1/3には起こると報告されている。アストラゼネカワクチンの血栓など副反応はやはり舐めてかかってはいけない。

配置について

WE 1936 Series No,6の劇場でのセッティングは前出の写真と図にあるが拙宅にはスクリーンも大きな壁や丈夫な天井もない。22Aの位置が高所で横倒しなのはスクリーンの俳優から声が出ているかのようにまた左右に広がるようにするためと思っている。低域再生は指向性の関係でウーハーの位置はあまり影響しないがそれでも後面解放からの出音は壁とアコースティックドレープで上前方向に誘導されている。「ホーンの鳴り」をなるべく阻害しないように空中に吊るべきというという話もあるがそのためには天井の補強や櫓を組む必要がある。当時の劇場でも緞帳や照明を始め多くの重い装置を空中に持ち上げるのはなかなか困難だったと想像する。業務用の装置としてのスタビリティは最優先だったはずで「個々のホーンを他と物理的に干渉しないように吊るさないと性能が発揮できない」というのは疑問が残る。

勝手な妄想より聴き比べればいいわけだがそれは今後の課題として今回はTA7331バッフルの上に6022-A(22Aホーン+12-A+555)を固定することにします。バッフルの奥行きがあるので後方のスペースは必要だがホーンは縦置きでこの形は見慣れた姿に近い。そのまま置くとホーンの開口部が上を向いてしまうので何とか角度をつけなければならないが重量物なので崩れた場合は非常に危険なので気を使う。

ホームセンターの金具や建築資材で持ち上げて一応指示通りバッフル面より少し前方にずらして固定した。ウーハーの励磁電源にもう一段平滑回路を加えたがハムはほとんど変わらず。音源をiPhoneからCDプレーヤーに変更して試聴を続けると問題が出た。555が歪む。これはちょっと焦ったが原因はWE246Cの入力オーバーとわかった。改めて規格を調べると500:78000 広帯域トランスでアッテネーターで最小に信号を絞ってからトランス入力してもハムを拾ってしまい使いづらい。結局CDプレーヤーをアッテネーターに入れてそこからの出力を単純にモノラル接続にしてメインアンプ入力した。555は問題あり(DCRが高い方)に交換していたがDCRはずいぶん下がって16Ωになっている。まだ数Ω高めだが出音は良好、アッテネート抵抗をつけたり外したりしながらしばらくこのままでいきます。高域が伸びているせいかボリュームを絞ってもデテイルがよく聞こえて急にHiFiになった感じがある。

その後2週間ほどで急に音の状況が変化しDCRを確認するとまた70Ω台に戻っていて再度交換しました。やはり根本解決が必要なようです。

お元気ですか?コロナで最近は気ままに外出もできなくなりました。早速ですが私どもにTA-7331の555 1個と4171 1個の接続図があります。

といっても既にご存知のネットワークを1個接続するだけですが、大体の資料には後期の2台並列接続しか載っていません。

koban@mx31.tiki.ne.jp

までご連絡ください。