以前NEC製の真空管ポータブルTV NEC 8P-722をメンテナンスした。今回入手したNEC 8P-692は同じ8inchのNEC製ポータブルTVだが外型や内部の構造は異なる。米国に似た形状の製品があるので何か関係があるかもしれない。やはりほとんど資料が見つかりません。

以前メンテナンスしたRCA VICTOR 8-PT-7011と形状が似ているので比較したが内部構造は全く異なっていてやはりこの機種はNECのオリジナルTVか。。

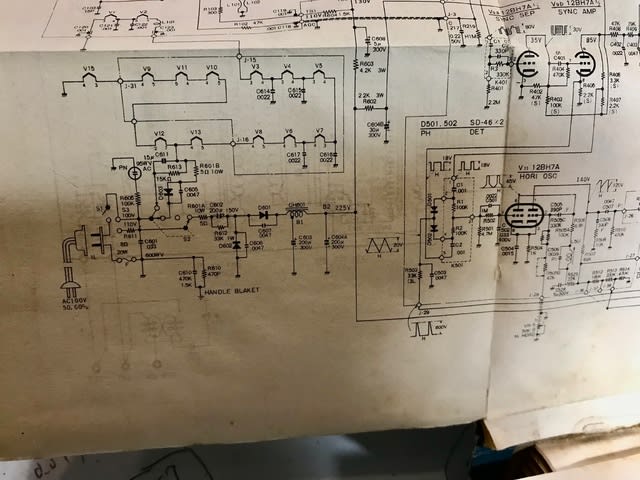

前オーナーはメンテナンス済みという事で購入したらしいが現在は不動とのこと。コンデンサーなども多く交換されているらしい。 通電するとブラウン管は光ってザー音は出るが受信していないようだ。ところがしばらくして「バチッ」という音と共に電源が落ちた。トランスレスTVなのだが中身を取り出すとフレームが黒いビニールテープで覆われていてこれは感電対策なのだろうか?多くの部品が交換されているがまず全体像を掴んでおきたい。以前NEC 8P-722を修理した時に参考にした同社他製品の回路図と比べてみる。

内部はかなり部品交換、追加がされているが埃が溜まっていて少し触ると指が黒くなることからあまり掃除はしないで修理改造されたもののよう。元の状態が分からないのは非常に不利だがなんとか進めるしかない。その際不合理な部分は改善させたいがこの状態でもメンテ済みということで一応動作していたことがあるわけだから現在の不動の原因を追求して一度復旧させてから次のステップに進むのが無難。特にトランスレスということもあって感電には気をつけたい。内部の骨格部分にビニールテープを貼ったのはトランスレスの処理に不具合があっての事かと思う。作業はセパレートのためのトランスを入れて行う事にします。

セラミックコンデンサーが割れていたが何か関係があるのだろうか。

以下備忘録

電源が落ちたのはヒューズが切れたためだが電源回路の改造が多い。2本のヒューズを出て一方は直接シャーシアース、もう一方は音量ボリュームの電源スイッチを介して2本に分岐、その1→大容量コンデンサー、ダイオード、追加された多数のコンデンサー+大型チョークコイルによる平滑回路。これはダイオードの半波倍電圧整流回路で現在の出力B電圧は230V、3個ずつのパラに繋がれて宙に浮いている6個の黒い電解コンデンサーはチョークを挟んでπ型平滑回路。電源スイッチからその2→6個の無極コンデンサーとパラ接続の5kΩからヒーター回路へ

修理計画

全体の清掃を行う。電源回路の整理、追加された多くのコンデンサーは代替品だがラグ板固定されているヒーター回路はそのままで、宙に浮いているB電源の6個のコンデンサーは適切な部品に交換して元のコンデンサー取り付け部分に固定する。トランスレス回路による感電防止策を検討する。ビデオ信号と音声信号を別入力とし外部入力端子を新設する。欠品の脚部の形態を検討し再現する。

交換されているパーツだがほとんどすべてが元のパーツのワイヤーを切断した所にハンダ付けされていてラグ板の端子には触らずに交換されている。プロは悠長にハンダ吸い取って付け替えるなんてことはしないのかもしれない。趣味のアマチュアはプロから見ればどうでもいいところも気になる。できるだけ美しく修正するのも結構楽しい作業で納期も予算も関係ないのだから気楽なものだ。

注文していた電解コンデンサーを4本(2本+2本)元の電解コンデンサー取り付け部に設置して配線したがブラウン管の様子がおかしい。少し動かしただけでラスターが消える。残念ながら原因はピンの破折だった。8inchの換えのブラウン管もないしこれは万事窮すか。

、、と思ったがダメもとでダイヤモンドポイントで足周囲のガラスを削除し破断面を出してリード線をハンダ付けしエポキシ接着剤で保護して復帰した。今後ブラウン管が手に入れば交換も検討しましょう。

これでRFにビデオを繋ぐと一応受信する。

非常に不安定で不鮮明。気になったのはヒーター回路に後付け(交換)された6個の無極性電解コンデンサーの発熱が激しいこと。3x2のシリーズ、パラ接続なのだがこれは危険そうなので交換する事にした。この部分での電圧降下が数十ボルト、直列のヒーター電流は0.6Aなのでかなりの消費電力となり発熱は当然のこと?回路の意味がわからないが本来はシリーズに大きな抵抗器が接続されるはずでどうしてこうなったのだろうか?

少し調べてみるとトランスレスのヒーター回路の電圧調節に抵抗器を使う場合のほかコンデンサーを直列に入れる場合がある事がわかった。この方法は以前はあまり採用されずそれは挿入するコンデンサーが昔は良質なものがなかったためらしい。フィルムコンを用いるのだが発熱もほとんどないとある。詳しい算定方法もあったのだが提示されていたヒーター回路の電流は0.1Aと0.15Aなので今回のような0.6Aの場合と少し異なるのかもしれない。実際電圧降下された分の電力は何処へ?またトランスレスTVの回路図を見るとヒーター回路に半波整流のダイオードが挿入されている。これで電圧を調整するのだろうか?実際に実験して対応策を考える事にします。

まず適正なヒーター電圧が掛かっている時のシリーズ接続のヒーターにかかる電圧は約75Vなので100V入力時の電圧降下は25V(0.6A)で抵抗器で電圧降下させるにはは40Ω 20W程度は必要になる。回路図にあるようにダイオードを接続すると適正な電圧に達しない。ヒーター電圧12.6V管で6V程度、ダイオードの出口に電解コンデンサーを入れても8V台でこれは不採用。試行錯誤の結果33μFの無極コンデンサーと20Ω20Wのセメント抵抗をシリーズにした。コンデンサーで42V、抵抗器で12V 合計で44Vの電圧降下となったが不思議にヒーター電圧は適正値に収まった。抵抗器で8.2Wの発熱がありコンデンサーもそこそこ発熱する。ラグ板を立てて配線したが動作原理もよくわからず困ったものだ。

ところが抵抗器は予定通りだがコンデンサーも結構発熱する。結局この方法は諦めてダイオードとその後の平滑コンデンサーの値を調節してヒーター電圧を得る事にした。コンデンサーの値によって出力電圧は大きく変化するが今回は22μFで適正な値になった。

次に画面の明るさが均一でないこと。これは垂直発振部の不具合だが該当の真空管を揺すると少し変化する。ソケットを掃除して接点復活剤吹いて安定した。不良が疑われた映像増幅管の6AW8Aを交換して直接映像信号を入れてみると

しばらく調整すると安定して出画するようになった。音声はボリュームから入れると少々ゲインは低いが出力される。そのほか接続場所が不明なパーツもあるが一応この方向でもう少し配線を整理してまとめる事にします。一方外装だが欠損していた脚部は仕様を変更して前後のゴム脚とした。ボディの塗装のヤレはあるが醜悪ではないのでオリジナルを重視して再塗装は避けて磨いてこのままにしよう(メンドくさいだけかも)。

このまま纏めようかと配線などを整理していたら突然(何か異音があったかもしれない)画面が光らなくなった。原因はわからないがそのうちダンパー管の12GK19のプレートが灼熱している。

一番危惧したのはフライバックトランス(FBT)が損傷したのではないかという事だったがDCRを測ってみると一応反応はある。水平出力管12GB3のプレート電圧をはかると最初は電圧がかかっているがヒーターがあったまった頃からどんどん下がっていって明らかに異常。ダンパー管以外の水平出力管12GB3、高電圧整流管1X2BとFBTとの接続を外してもダンパー管の灼熱は変わらず。これはダンパー管自体が故障したかもしれず早速手配した。ダンパー管とFBTを切り離して(抜くとヒーターが点灯しない)水平発振6GC7から12GB3への波形を見ると正常に発振しているようです。6GC7周辺は大変なカオス状態ですが故障中に無闇に触るのは状況を悪化させる事もあるので画面が復帰できてから考える事にします。

ダンパー管を交換して通電した途端に水平偏向コイルから火花が出て3ヶ所の断裂を認めました。

なぜ火花が出たかは不明だがとりあえず導通を確認しながら錫メッキ線で修復した。これで再度通電すると水平出力管は動作しているようだが高圧整流管のヒーター点灯がなさそうでスパークも生じない。FBTの高圧側の抵抗はあり断線はしていないようだがこれが正常値かはよくわからずこのあたりで行き詰まってしまった(いずれ他のTVの水平出力管と高圧整流管のプレートキャップどうしの抵抗値を測って比べてみましょう)。ブラウン管、偏向コイルは修復したがFBTの問題を(これが確実かもはっきりしないが))解決できないままで残念ながら一旦撤退となりました。

真空管テレビ、特にトランスレスはあつかいに気をつける必要があり外部入力端子もアースに配慮がいるなど面倒な事が多い。しかし構造は分かりやすく各パートごとの確認も測定器があれば比較的容易だと思う。にもかかわらず今回は症状を悪化させてしまい結局回復にたどり着けなかった。ポータブルTVゆえの作業しにくい面もあるがこれは自分の力量のなさの現れに他ならない。3週間以上取り組んだが残念な結果となってしまった。捲土重来か。

お読みいただきありがとうございました。