『ロボジー』をTOHOシネマズ渋谷で見ました。

(1)この映画は、予告編を見ただけでなんとなく全体がわかってしまう感じがして、パスしようかなと考えていたところ、実際に見てみるとなかなか面白く出来上がっていたので、拾い物でした。

それには、主演のミッキー・カーチス(別名五十嵐信次郎)とか、濱田岳、吉高由里子らの俳優陣の演技力の賜物であり、かつまた、『スウィングガールズ』や『ハッピーフライト』を制作した矢口史靖監督の力量が与って大きいのではと思われます。

物語は、とある小規模家電メーカー・木村電器でロボット製作に勤しんでいた3人組(濱田岳ら)が、あと1週間の内に5分でも10分でもいいから動くロボットを作れとの社長(小野武彦)の鶴の一声で、窮余の一策として、被りものロボット「ニュー潮風」を作り、その中にミッキー・カーチス扮する鈴木老人を入れ、それを博覧会で披露したところ、バカ受け。今更、真実を言えなくなって、全国を巡り歩き、はては大学でロボット工学の講義までするようになります。

そこに、このロボットに危ないところを助けてもらった吉高由里子まで加わって(実は、彼女は大学でロボット工学を研究しているロボットオタクなのです)、騒ぎは大きくなって、……。

ロボット工学という最先端科学と、一線から疾うにリタイアした70過ぎの高齢者とが手を握るという破天荒な物語ながら、それぞれが抱える問題、さらには中小企業問題なども触れられていて、なかなか面白く見ることができました。

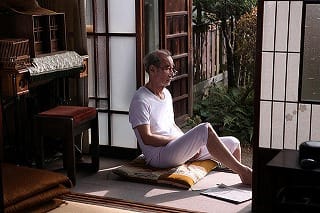

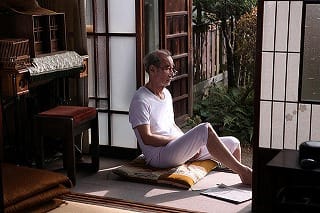

主演のミッキー・カーチスは、『日輪の遺産』の冒頭とラストの方で登場する元通訳将校イガラシの役を好演していましたが、本作でも、その細身の体を十分に生かして、まさに適役に思えました。

本作のヒロインである吉高由里子は、昨年の『婚前特急』と同様、コメディ・タッチの作品ながら、水を得た魚のように柔軟にスクリーンで活躍しています。

また、濱田岳は、『今度は愛妻家』や『フィッシュストーリー』、『ゴールデンスランバー』など様々の作品で活躍しているところ、本作においてもなくてはならないキャラクター(社長と五十嵐信次郎と「ニュー潮風」との間に立って汗をかき続ける役柄)をこの人ならではの味わいをもって演じています。

(2)ロボットといえば、自動車工場で華々しく活躍している産業用ロボットが目に浮かびますが、むろんそれだけでなく、「AIBO(アイボ)」とか「ルンバ」といった身近なロボットも最近ではかなり出回っています。

「アイボ」はエンターテインメントロボットであり、「搭載されたカメラから物体を視認し、声による命令を聞き分け、動作パターンなどを記憶・学習することによって個性を備えることなどが可能」でしたし(注1)、「ルンバ」はロボット掃除機です。

こうした中で、本作に登場する「ニュー潮風」のような2足歩行型ロボットは、どんなコンセプトをもって制作されているのでしょうか?

本作から窺えるのは、単に、人間の類似する外形を持った機械が、人間の行動の内の簡単なものを代行するというに過ぎないように見えます(だからこそ、老人が中に入っても様になるのでしょう)。

あるいは、それを作り出した企業の技術力を世の中にアピールするということなのかもしれません。「ニュー潮風」についても、木村電器の社長は、ロボット博に出して企業宣伝をしようと考えたわけです。

ただ、映画の中の大学の講義で明らかにされたように、その程度のことならば既に細かいところまで研究がなされていて、吉高由里子が、大学を卒業して木村電器に就職すると、すぐさま「ニュー潮風」2号が制作されてしまいます(注2)。

でも、その際にも、なぜ人間の外形に似せたロボットを制作する必要があるのかが殆ど議論されてはいないように思われます。

そして、そんなことをやっているからなのでしょうか、日本は工場等で使われる産業ロボットの面では、世界の先端を行く技術を持ち、かつ生産量をあげているにもかかわらず、日本のロボットが福島原発事故の現場で大活躍という報道は余りされていないように思われます(注3)。

(3)としたところ、現在、横浜美術館で開催されている展覧会で、自身の作品約100点を展示している日本画家・松井冬子氏(注4)と、ロボット工学者・石黒浩氏の対談が、雑誌『美術手帖』の本年2月号に掲載されています。

一方の松井氏は、「爛れる自分の内臓をドレスの裾のように引き摺り、不気味な笑みを浮かべながら天地が反転する杉林を歩み行く女」(同誌P.67)など、大層不気味で陰惨な印象を見る者に刻みつける絵を沢山描いていますが、他方の石黒氏は、大阪大学大学院教授(基礎工学研究科システム創成専攻)で、「人間酷似型ロボット研究の第一人者」(同誌P.79)とのこと。

(石黒教授と、教授をモデルに作られたジェミノイド)

対談の中で、石黒氏は、「僕自身はアイデンティティーや存在感がすごく薄い人間というか、自分がわからないんです。松井さんも同じ感覚をお持ちなのでは?自分の存在に確信を持てないからこそ、人間らしさとは何かに余計にこだわる。それで僕はこんなロボットを、松井さんはあんな絵を描いちゃう(笑)。僕は共感しますけどね。すごくいい。」と述べ、松井氏も「ありがとうございます」と答えています。

驚いたことに、芸術活動と最も遠い所に位置すると思われるロボット工学の第一人者が、芸術家同然の語り口で話しているのです!

上記(2)では、「ニュー潮風」のコンセプトが分からないなどと申し上げましたが、もしかすると、その制作に当たっていた3人組は、自分のアイデンティティーを探すことに熱心だったのかもしれません!

少なくとも、ミッキー・カーチス扮する鈴木老人は、皆から除け者にされかかっていたところ、「ニュー潮風」を被ることによってそのアイデンティティを取り戻したのではないでしょうか(なにしろ、木村電器の新型ロボット開発状況からして、まだまだ引退できない事情にあるようなので)?!

(4)渡まち子氏は、「もちろん映画はフィクションだし、このお話そのものが性善説に基づいて作られているのだからヤボなことは言わない。だがそれにしても、ニュー潮風の秘密がバレるかバレないかの“サスペンス”の部分が弱すぎる。それでも、新人俳優・五十嵐信次郎が実はミッキー・カーティスだということや、日本全国の有名ロボットが惜しげもなく集結するなど、見所は多い」として55点をつけています。

(注1)昨年12月18日のエントリの(3)で触れた立石泰則氏の『さようなら!僕らのソニー』では、「ストリンガー・中鉢体制」の誕生直後から展開されてきた措置の3番目として、犬型「AIBO(アイボ)」と二足歩行のヒト型「QRIO(キュリオ)」という「二つのエンタテインメント・ロボからの撤退」が挙げられ、「それを中止したのは、ストリンガー氏と中鉢氏が「技術」に関心がない、将来の家電製品のあるべき姿をイメージできない、見通しをもっていないからである」と述べられています(P.233~P.234)。

(注2)尤も、それも不調で、窓から地上に落下して壊れてしまうのですが。

(注3)例えば、米国の軍用ロボット「パックボット」(米アイロボット社が開発)の名前などを聞きますが。

なお、WikipediaのASIMOの項には、「ホンダはアシモの技術を応用し、福島第1原発内で活用するアーム型ロボットも開発する予定だという」と述べてありますが、その後はどうなったでしょうか?

また、こうした方面で研究が進まなかった事情を、なんと中国メディアが伝えているようです。

(注4)松井冬子氏については、一昨年1月7日のエントリ、及び昨年11月12日のエントリの(3)でも触れています。

★★★☆☆

象のロケット:ロボジー

(1)この映画は、予告編を見ただけでなんとなく全体がわかってしまう感じがして、パスしようかなと考えていたところ、実際に見てみるとなかなか面白く出来上がっていたので、拾い物でした。

それには、主演のミッキー・カーチス(別名五十嵐信次郎)とか、濱田岳、吉高由里子らの俳優陣の演技力の賜物であり、かつまた、『スウィングガールズ』や『ハッピーフライト』を制作した矢口史靖監督の力量が与って大きいのではと思われます。

物語は、とある小規模家電メーカー・木村電器でロボット製作に勤しんでいた3人組(濱田岳ら)が、あと1週間の内に5分でも10分でもいいから動くロボットを作れとの社長(小野武彦)の鶴の一声で、窮余の一策として、被りものロボット「ニュー潮風」を作り、その中にミッキー・カーチス扮する鈴木老人を入れ、それを博覧会で披露したところ、バカ受け。今更、真実を言えなくなって、全国を巡り歩き、はては大学でロボット工学の講義までするようになります。

そこに、このロボットに危ないところを助けてもらった吉高由里子まで加わって(実は、彼女は大学でロボット工学を研究しているロボットオタクなのです)、騒ぎは大きくなって、……。

ロボット工学という最先端科学と、一線から疾うにリタイアした70過ぎの高齢者とが手を握るという破天荒な物語ながら、それぞれが抱える問題、さらには中小企業問題なども触れられていて、なかなか面白く見ることができました。

主演のミッキー・カーチスは、『日輪の遺産』の冒頭とラストの方で登場する元通訳将校イガラシの役を好演していましたが、本作でも、その細身の体を十分に生かして、まさに適役に思えました。

本作のヒロインである吉高由里子は、昨年の『婚前特急』と同様、コメディ・タッチの作品ながら、水を得た魚のように柔軟にスクリーンで活躍しています。

また、濱田岳は、『今度は愛妻家』や『フィッシュストーリー』、『ゴールデンスランバー』など様々の作品で活躍しているところ、本作においてもなくてはならないキャラクター(社長と五十嵐信次郎と「ニュー潮風」との間に立って汗をかき続ける役柄)をこの人ならではの味わいをもって演じています。

(2)ロボットといえば、自動車工場で華々しく活躍している産業用ロボットが目に浮かびますが、むろんそれだけでなく、「AIBO(アイボ)」とか「ルンバ」といった身近なロボットも最近ではかなり出回っています。

「アイボ」はエンターテインメントロボットであり、「搭載されたカメラから物体を視認し、声による命令を聞き分け、動作パターンなどを記憶・学習することによって個性を備えることなどが可能」でしたし(注1)、「ルンバ」はロボット掃除機です。

こうした中で、本作に登場する「ニュー潮風」のような2足歩行型ロボットは、どんなコンセプトをもって制作されているのでしょうか?

本作から窺えるのは、単に、人間の類似する外形を持った機械が、人間の行動の内の簡単なものを代行するというに過ぎないように見えます(だからこそ、老人が中に入っても様になるのでしょう)。

あるいは、それを作り出した企業の技術力を世の中にアピールするということなのかもしれません。「ニュー潮風」についても、木村電器の社長は、ロボット博に出して企業宣伝をしようと考えたわけです。

ただ、映画の中の大学の講義で明らかにされたように、その程度のことならば既に細かいところまで研究がなされていて、吉高由里子が、大学を卒業して木村電器に就職すると、すぐさま「ニュー潮風」2号が制作されてしまいます(注2)。

でも、その際にも、なぜ人間の外形に似せたロボットを制作する必要があるのかが殆ど議論されてはいないように思われます。

そして、そんなことをやっているからなのでしょうか、日本は工場等で使われる産業ロボットの面では、世界の先端を行く技術を持ち、かつ生産量をあげているにもかかわらず、日本のロボットが福島原発事故の現場で大活躍という報道は余りされていないように思われます(注3)。

(3)としたところ、現在、横浜美術館で開催されている展覧会で、自身の作品約100点を展示している日本画家・松井冬子氏(注4)と、ロボット工学者・石黒浩氏の対談が、雑誌『美術手帖』の本年2月号に掲載されています。

一方の松井氏は、「爛れる自分の内臓をドレスの裾のように引き摺り、不気味な笑みを浮かべながら天地が反転する杉林を歩み行く女」(同誌P.67)など、大層不気味で陰惨な印象を見る者に刻みつける絵を沢山描いていますが、他方の石黒氏は、大阪大学大学院教授(基礎工学研究科システム創成専攻)で、「人間酷似型ロボット研究の第一人者」(同誌P.79)とのこと。

(石黒教授と、教授をモデルに作られたジェミノイド)

対談の中で、石黒氏は、「僕自身はアイデンティティーや存在感がすごく薄い人間というか、自分がわからないんです。松井さんも同じ感覚をお持ちなのでは?自分の存在に確信を持てないからこそ、人間らしさとは何かに余計にこだわる。それで僕はこんなロボットを、松井さんはあんな絵を描いちゃう(笑)。僕は共感しますけどね。すごくいい。」と述べ、松井氏も「ありがとうございます」と答えています。

驚いたことに、芸術活動と最も遠い所に位置すると思われるロボット工学の第一人者が、芸術家同然の語り口で話しているのです!

上記(2)では、「ニュー潮風」のコンセプトが分からないなどと申し上げましたが、もしかすると、その制作に当たっていた3人組は、自分のアイデンティティーを探すことに熱心だったのかもしれません!

少なくとも、ミッキー・カーチス扮する鈴木老人は、皆から除け者にされかかっていたところ、「ニュー潮風」を被ることによってそのアイデンティティを取り戻したのではないでしょうか(なにしろ、木村電器の新型ロボット開発状況からして、まだまだ引退できない事情にあるようなので)?!

(4)渡まち子氏は、「もちろん映画はフィクションだし、このお話そのものが性善説に基づいて作られているのだからヤボなことは言わない。だがそれにしても、ニュー潮風の秘密がバレるかバレないかの“サスペンス”の部分が弱すぎる。それでも、新人俳優・五十嵐信次郎が実はミッキー・カーティスだということや、日本全国の有名ロボットが惜しげもなく集結するなど、見所は多い」として55点をつけています。

(注1)昨年12月18日のエントリの(3)で触れた立石泰則氏の『さようなら!僕らのソニー』では、「ストリンガー・中鉢体制」の誕生直後から展開されてきた措置の3番目として、犬型「AIBO(アイボ)」と二足歩行のヒト型「QRIO(キュリオ)」という「二つのエンタテインメント・ロボからの撤退」が挙げられ、「それを中止したのは、ストリンガー氏と中鉢氏が「技術」に関心がない、将来の家電製品のあるべき姿をイメージできない、見通しをもっていないからである」と述べられています(P.233~P.234)。

(注2)尤も、それも不調で、窓から地上に落下して壊れてしまうのですが。

(注3)例えば、米国の軍用ロボット「パックボット」(米アイロボット社が開発)の名前などを聞きますが。

なお、WikipediaのASIMOの項には、「ホンダはアシモの技術を応用し、福島第1原発内で活用するアーム型ロボットも開発する予定だという」と述べてありますが、その後はどうなったでしょうか?

また、こうした方面で研究が進まなかった事情を、なんと中国メディアが伝えているようです。

(注4)松井冬子氏については、一昨年1月7日のエントリ、及び昨年11月12日のエントリの(3)でも触れています。

★★★☆☆

象のロケット:ロボジー

ただ嫌いになったきっかけが舞台挨拶か何かの態度だったので『ひみつの花園』を見ているはずだが記憶にも記録にもないので分からない。

だから『ロボジー』も見たいとは思わなかったが映画の好みが非常に近い知人が面白かったと言うので時間の都合で見ました。予想よりは面白く見れましたが、それはやはり五十嵐信次郎に負うところが大です。ちなみに田辺誠一も嫌いなので今回は出番が少なくて安心。

僕が最初に乗れなかったのは“とある小規模家電メーカー・木村電器”です。当然ながら“昭和電機”を連想させます

映画のトップシーンは廊下を歩く男(社長)の足を追いかける縦の構図、続いてカットが変わると(よくアメリカ映画の病院のシーンにありそうな)近代的なビルの空中のガラスの渡り廊下を右から左へ歩くロングで捉えた横のシーン。ロングなので足同様男であることしか分からない。

つまり(僕の勘違いでないとして)木村電器という会社の規模なのです。3人組の作業場や記者会見の場所(窓から落ちるシーン)を見ると町工場のような感じしかないが、何回か立派なビルのように見えたし、ロボット開発部も7階建てぐらいのビルの上の方だった。

せいぜい社員が十数人ならまだしも数百人もいる会社なら、あくまで最初は思いつきの企画だとしてもオチこぼれ“3人組”に担当させるはずがない。しかもロボット大会当日に社長は顔も見せない…

と、そもそもの設定に“矢口らしさ”?を感じてしまった。もう1点、最初鈴木老人は耳が遠くワイヤレスマイクを30センチも遠ざけると何も聞こえないはずなのに途中からは一切マイクを使わなくなる。

とまあ、細かいことを言い出すとキリがないのですが、最初に書いたように全体的には楽しく見ることができ、興行的にもヒットしているようですね。

確かに、「木村電器」がどんな会社なのかはよく分からないところです。

おっしゃるように、下に落ちてしまったロボットを窓から3人組が見るシーンなどからは、ある程度「立派なビル」に入っている会社のように思えるところ、3人組がロボットを開発している姿からは、とても社員が「数百人もいる会社」とも思えず、しかしロボット博に出展するものを作るというからには、「社員が十数人」の町工場というのもおかしいのでは、というところから「零細」ではなく「小規模」の「家電メーカー」といった書き方にしてみたのですが。

とはいえ、考えてみれば、ロボット工学の研究に熱心な大学から、吉高由里子のようなよくできそうな学生が、小さな町工場に就職などしないでしょう!

また、落ちこぼれ3人組は、元はエアコンのIC担当であるとか、洗濯機の営業とか梱包の担当だったようで(文科系とも考えられます)、いくら様々の本を買い集めてみたところでロボット工学などとても歯が立たないのではとも思われます。

こんな風に、いくらでもあげつらうことはできるでしょう。

でもマア、これはこんな軽い感じの作品なのかな、と思っています。

なお、クマネズミは、矢口監督作品といっても『スイングガールズ』と『ハッピーフライト』しか知りませんが、『スイングガールズ』を高く買うものです。

いくら優秀な学生が大勢集まっても等身大の二足歩行ロボットが何度かの議論できてしまうほど簡単なものではないし、何より構造もさることながら、センサーからの情報の処理と制御プログラムの難易度の高さは

言うに及ばずってところでしょうか。

しかし、それを言ってしまえば物語そのものが崩壊します。

この映画は科学ドキュメントでもそれをベースにしたパロディでもないので、他の映画と同じようにある程度のありえない設定は許されると思います。

私は大変面白くよくできた作品だと思いました。

多分理解してくれてはいると思いますが、ここで何度も書いたように“現実と違うこと(あり得なさ)”に文句を付けるわけではありません。そんなことを言えばホラーやSFを筆頭に、極端に言えばドキュメンタリーですら100%フィクションなので、すべての映画に“あり得ない”部分はあります。

その、あり得なさの程度を許容できるかどうかを僕は、その映画を楽しめたかどうか、が基準だと思っています。楽しめるというのは、例えば好きな俳優が出てるとか、関係者に知り合いがいるとか、実に下らない(?)外部要因が大きく作用します。

例えば『ケータイ刑事 The Movie 2 石川五右衛門一族の陰謀~決闘!ゴルゴダの森』では映画冒頭で熊野古道のような深い森が港区青山にあり、しかも奥深い峠にビデオレンタル店(何と2号店)があるという馬鹿馬鹿しさ。しかし僕はそれだけで乗ってしまい最後まで映画を楽しめました。

ということで、この作品の場合は、まあまあ楽しめた程度の許容度でした。

なので、私も全く期待せずに観ました。

でも、思いのほか乗れました。

それは、きっと私が全く産業界やロボットに対して

無知だからなんでしょうけど

監督の前三作は、ラストの着地が見えているものだったのが

今作は、どんな風に落とすのかハラハラしていたら

そこがなかなか笑わせてくれたからです。

結局、「ニュー潮風」は、被り物のキャラクターと同じだったわけで

やはり、ロボットが担うべきなのは

「人間の及ばないところで、力を発揮する事」との

意味も込められているように思ったりもしました。

おっしゃるように「すべての映画に“あり得ない”部分はあ」るのであって、「“現実と違うこと(あり得なさ)”に文句を付け」ていったら、評価できる映画など皆無になってしまうでしょう!

milouさんがおっしゃるように、「あり得なさの程度を許容できるかどうか」の問題となって、それは結局は、「その映画を楽しめたかどうか、が基準」となるのでしょう。

最近見た映画で言えば、『マイウェイ』は、“based on a true story”を前面に打ち出して“真実の物語”だということを余りに謳うものですから、逆に「あり得なさ」が目立ってきてしまい、クマネズミにはとても楽しめませんでした。

逆に本作は、コメディタッチの軽いお話なことがすぐ分かる作りになっていますから、いろいろ「「あり得なさ」をあげつらうまでもないと思え、milouさん同様、映画自体を楽しむことができます。

なお、以前の話で恐縮ですが、『戦火のナージャ』の冒頭部分について、こんなことは実際にあり得ないのだから「夢」と捉えるべきだと言われ、そうかもしれないがそれではちっとも面白くないので、映画の上では「現実」に起きたこととしてはどうかと言い返したのですが、全く受け入れてもらえませんでした。

逆に、『レポゼッション・メン』や『スイッチを押すとき』では、人の死をゲーム感覚でとらえるような姿勢に当初から嫌悪感を抱いてしまい、その設定自体をあり得ないこととして受け入れることができませんでした。

TBありがとうございます。

粗末な(失礼!)な感が否めない中にも

素朴な笑いがあったのが、良かったかな~と思います。

ありがとうございます。

おっしゃるように、手の込んだ笑いというよりも、“おなら”で換気扇が回ったりするとか、“トイレ”の竹中直人の表情など、「素朴」ながらとてもおかしく、愉しんで見ることが出来ました。

そうでした。ミッキー・カーチスさんは『日輪の遺産』に出てましたね。

コメディ映画の中では勢いが続かず中だるみや尻すぼみになってしまうものも多いのですが、こちらの映画は最後までやってくれました。

私、この映画は劇場内のハチャメチャな宣伝を見て関心を持ちました。

ワクワク期待して観たのですがそれでも満足感は高かったです。

おっしゃるように、本作は最後の最後まで面白さが持続して、大層満足いたしました。

ところで、「劇場内のハチャメチャな宣伝」とあるところ、クマネズミが見た渋谷の映画館では、単に予告編が流れているモニターが置かれているだけでしたが、「愛知女子」さんが『ロボジー』をご覧になった「田舎の映画館」(失礼!:貴エントリにありましたので)では、どんな「宣伝」がなされていたのでしょう?

あるいは、変に洗練されたシネコンで上映するよりも、本作は、「ハチャメチャな宣伝」のある映画館の方が似合うのかもしれません。なにしろ、主役が、ステテコ姿で登場したりするのですから!