恵比寿の東京都写真美術館では、ゴールデンウィーク明けまで「森村泰昌 なにものかへのレクイエム―戦場の頂上の芸術」展が開催されています。

森村泰昌氏は、フェルメールやゴッホなどが描いた名画に登場する人物に扮したセルフポートレイトで著名ですが、「なにものかへのレクイエム」というシリーズで、20世紀の歴史的に有名な人物に扮したセルフポートレイトを発表してきています。

今回の展覧会では、写真美術館の2階と3階の展示室を使って、同シリーズのこれまでの作品のみならず、最新作も展示されています。

特に、目を惹いたのは、下記のチェ・ゲバラの肖像です。

「なにものかへのレクイエム(遠い夢/チェ)」

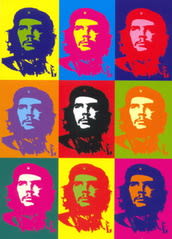

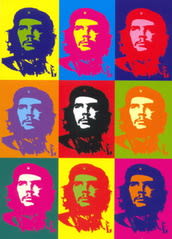

というのも、昨年、チェ・ゲバラの生涯を描いた映画『28歳の革命』『別れの手紙』を見たこともありますが、この画像の元になる写真は、キューバの写真家アルベルト・コルダの手になるもので、あるブログの記事に関連してアンディ・ウォーホルの作品を調べた際に出会っているからです。

ウォーホルは、この写真に基づきながら、シルクスクローンを使ってチェ・ゲバラの肖像画を描き、それを9枚並べたものを作品として発表しました。

ちなみに、森村氏は、今回の展覧会にウォーホルに扮した作品も発表しています。

「なにものかへのレクイエム(創造の劇場/動くウォーホル)」(動画作品)

歴史的に有名な人物に扮するといっても、なかなか複雑なプロセスが背後にあるのだなと思わせます。

下記の作品は、歴史的に有名な人物であるヒットラーに扮したチャップリンに扮しているものの、制帽の記章が「笑」となっていたり、マイクロホンの形がおかしかったり、背後には家畜が背広を着て列席していたりと、随分と手が加えられています。

「なにものかへのレクイエム(独裁者はどこにいる1)」

「チャップリンの独裁者」

上記の映画のシーンは、もしかしたら次のようなものがイメージとしてあったのかも知れません(ヒットラーについて適当な写真がなかったので、ここではゲッペルスで代用しました)。

こうして見てくると、今回の展覧会は、森村氏が、これまでのように、対象となる人物になりきるという点もむろん面白いのですが、それだけでなく、コルダの写真やウォーホルの作品とか、チャップリンの映画など、森村氏から元の人物にまで連なる流れの方にも興味を惹かれます。

そう思って展覧会場を見回すと、例えば、次の作品は1960年10月に起きた浅沼稲次郎・日本社会党委員長刺殺事件を扱っていますが、誰でもが、この場面と同じ報道写真(毎日新聞の長尾靖氏が撮影し、ピュリツァー賞を受賞)を思い起こすことでしょう。

ただし、比べてみるとスグに分かることですが、非常に忠実に場面を再現しているにもかかわらず、背後に大きく掲げられているスローガンは、元の報道写真では演説者の肩書きと名前なのです!

「なにものかへのレクイエム(ASANUMA1 1960.10.12-2006.4.2)」

この展覧会の入口に掲げられている主催者の「ごあいさつ」には、「歴史の記憶に挑む森村泰昌の新たなセルフポートレイト」とありますが、いずれの作品も、「歴史の記憶」そのものではなく、それを保存しているメデイアに対する姿勢について、見る者の感覚を揺さぶろうとしているのではないかと思われました。

森村泰昌氏は、フェルメールやゴッホなどが描いた名画に登場する人物に扮したセルフポートレイトで著名ですが、「なにものかへのレクイエム」というシリーズで、20世紀の歴史的に有名な人物に扮したセルフポートレイトを発表してきています。

今回の展覧会では、写真美術館の2階と3階の展示室を使って、同シリーズのこれまでの作品のみならず、最新作も展示されています。

特に、目を惹いたのは、下記のチェ・ゲバラの肖像です。

「なにものかへのレクイエム(遠い夢/チェ)」

というのも、昨年、チェ・ゲバラの生涯を描いた映画『28歳の革命』『別れの手紙』を見たこともありますが、この画像の元になる写真は、キューバの写真家アルベルト・コルダの手になるもので、あるブログの記事に関連してアンディ・ウォーホルの作品を調べた際に出会っているからです。

ウォーホルは、この写真に基づきながら、シルクスクローンを使ってチェ・ゲバラの肖像画を描き、それを9枚並べたものを作品として発表しました。

ちなみに、森村氏は、今回の展覧会にウォーホルに扮した作品も発表しています。

「なにものかへのレクイエム(創造の劇場/動くウォーホル)」(動画作品)

歴史的に有名な人物に扮するといっても、なかなか複雑なプロセスが背後にあるのだなと思わせます。

下記の作品は、歴史的に有名な人物であるヒットラーに扮したチャップリンに扮しているものの、制帽の記章が「笑」となっていたり、マイクロホンの形がおかしかったり、背後には家畜が背広を着て列席していたりと、随分と手が加えられています。

「なにものかへのレクイエム(独裁者はどこにいる1)」

「チャップリンの独裁者」

上記の映画のシーンは、もしかしたら次のようなものがイメージとしてあったのかも知れません(ヒットラーについて適当な写真がなかったので、ここではゲッペルスで代用しました)。

こうして見てくると、今回の展覧会は、森村氏が、これまでのように、対象となる人物になりきるという点もむろん面白いのですが、それだけでなく、コルダの写真やウォーホルの作品とか、チャップリンの映画など、森村氏から元の人物にまで連なる流れの方にも興味を惹かれます。

そう思って展覧会場を見回すと、例えば、次の作品は1960年10月に起きた浅沼稲次郎・日本社会党委員長刺殺事件を扱っていますが、誰でもが、この場面と同じ報道写真(毎日新聞の長尾靖氏が撮影し、ピュリツァー賞を受賞)を思い起こすことでしょう。

ただし、比べてみるとスグに分かることですが、非常に忠実に場面を再現しているにもかかわらず、背後に大きく掲げられているスローガンは、元の報道写真では演説者の肩書きと名前なのです!

「なにものかへのレクイエム(ASANUMA1 1960.10.12-2006.4.2)」

この展覧会の入口に掲げられている主催者の「ごあいさつ」には、「歴史の記憶に挑む森村泰昌の新たなセルフポートレイト」とありますが、いずれの作品も、「歴史の記憶」そのものではなく、それを保存しているメデイアに対する姿勢について、見る者の感覚を揺さぶろうとしているのではないかと思われました。