先日、民主社民クラブの会派で九州に視察に行ってまいりました。会派内での各々の視察希望を踏まえ、行程を組みました。都市環境分野・保健福祉分野・教育分野にまたがる視察で盛りだくさんでしたが、大変充実したものになりました。先方の受け入れ先の丁寧なご対応に感謝を申し上げるとともに、今後の区政への提言に活かして参ります。

視察先は以下の通りです。

10月15日(火) ①長崎市「空家等の適正管理に関する条例について」、 ②コロニー雲仙施設見学

16日(水) ③北九州スマートコミュニティー創造事業

17日(木) ④古賀市「日本一通いたい・通わせたい学校施策」

以下、詳細を報告いたします。

①長崎市「空家等の適正管理に関する条例について」http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/620000/626000/p023820.html

現在、全国的にも杉並区においても住宅の10%を超える勢いで空家が発生していると言われており、防犯・防災・倒壊・景観の面からも基礎自治体による管理の条例化の必要性の議論が進みつつあります。杉並区でも空家の現状のサンプル調査を行っていますが、全区的な調査はまだ進んでいない為、全容は分かっていない状況です。

その様な背景の元、長崎市ではいち早く全国に先駆けて条例化し、運用が始まっています。今回は条例をまとめた建築課から、制定までの歩みと課題点などを伺ってきました。この条例は一言でいうと、「空き家の適正な管理は、所有者等の責任です!」ということを明文化したもので、言われてみれば至極当たり前のことなのですが、これを規定しなければなら無いところに現状の深刻さがうかがわれます。

長崎市は高低差がある地形なので、高くて見晴らしの良いところに建築されてきた住宅が住民の高齢化により利便性が悪くなったため広い範囲で空家が発生しているという特殊事情があるとしても、決して他人ごとではない、杉並区でも今後越えられなければならない課題だと感じました。

長崎市ホームページより転載、夜景もきれいとの事。(残念ながら滞在時間は2時間でした。)

②コロニー雲仙施設見学http://www.airinkai.or.jp/

長崎市から車で1時間強のところにあるこの施設は、以前は主に知的障害者の方々の自立を目指す福祉事業所であったのですが、現在は知的障害を持った方が犯罪を犯してしまい、罪を償ってもまた累犯をしてしまうという問題点を福祉的な方法で解決して行こうというプログラムを行っており、そうめん工場などの就業訓練施設を併設しているところです。

知的障害をお持ちの方は、例えば背中についたごみを取ってあげようとした時にやや強制的にしてしまったばかりに痴漢と間違われたり、中には障害がそれまで発見されなかったものの、何度も罪を犯して裁判にかかる過程で発見されたりと、人によって累犯を重ねていく事情は様々ですが、単純に刑務所を出ても食べるものや住むところが無いなどで万引きなどの罪を犯してしまう事もあります。福祉的なフォローによって本人が罪を認知し、また、自立した生活をすることにより累犯を防止するという視点の施設は全国でも稀なものです。

数々のシンポジウムなどでも講演をされている「雲仙・虹」の施設長 前田康弘さんのお話は力強く、現場で実際にプログラムに携わっている深さがありました。その思いはずば抜けて高く、このプログラムを通じて一人でも多くの累犯者を減らし、福祉によってフォローが出来ることを広く世間に広めていこうという希望に満ちた前向きなお話でした。

コロニー雲仙のホームページより転載。

隣接する自立準備ホームの施設長から、右に見える広間が以前は集団で食事をしていた和室だった時には殺伐とした雰囲気が一部あったが、綺麗に改修して現在は施設利用者がゆったりと利用してくれていると嬉しそうに話してくださいました。(朝4時起きだったのでかなり眠そうな顔。)

施設利用者が描いた絵画を施設内に飾ることでポジティブな気持ちを喚起しています。

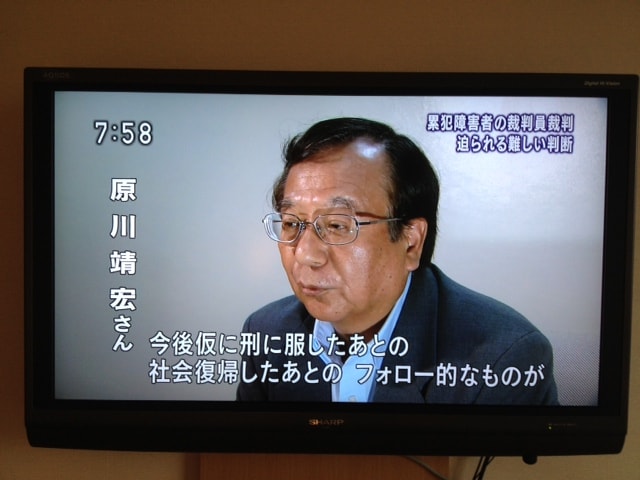

宿泊先のホテルで流れていた長崎放送では、「累犯障害者の再犯防止には福祉的なフォローが必要。」という陪審員の方のインタビューを紹介していました。地域全体で意識啓発を行っていると思われます。

③北九州スマートコミュニティー創造事業http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/file_0325.html

小泉政権下の政府の新成長戦略に位置づけられた日本型スマートグリッドの構築である「次世代エネルギー・社会システム実証」を行う地域について、平成22年4月に国により選定された事業を視察して来ました。同年8月に「北九州スマートコミュニティ創造事業」のマスタープランを策定し、現在は参画企業とともに事業を推進しています。

この実証実験を初めて知った時には、そんな夢のようなまちづくりが出来るのか、と半信半疑、ややもすると税金のバラマキであると感じた程でした。

実証地域の「八幡東区東田地区」は、日本近代産業発祥の地であり、区画整理事業後、「環境で成長する街」「共有社会の創造」のキーワードの下、官民協働で環境まちづくりに取組んできました。現在、コジェネ発電、環境共生マンション、カーシェアリング等数多くの環境施策が実施され、標準街区に比較して、既に20%のCO2削減街区となっています。

具体的には、

- 地域内マンションでの電力需給に応じて電力料金を変化させるダイナミックプライシングの実証。

- 通信機能や他の機器の管理機能を持つ高機能電力メーターであるスマートメーターの大量導入。

- 工場の生産プロセスから発生する副生水素や、工場の廃熱などをエネルギーとして地域で利用。

- 太陽電池や燃料電池などの直流で発電する電源を有効に活用できる直流電流住宅などの整備。

- 低炭素化社会の交通システムとして、EV(電気自動車)の大量導入、非接触EV充電器の整備、オンデマンドバスの導入など。

- 市民、学校、来訪者等に対する効果的な環境学習システムの整備。

今朝の日経新聞では東京電力により今後2020年までに家庭用の電力メーターを全数設置し、夏のピーク時の電力料金を上げることで総量規制をかけるとの記事が載っていました。ほんの2,3年前に北九州市で始まったこのスマートメーターやダイナミックプライシングの実証実験が、より実生活に即した現実のものとして取り入れられていくスピードの速さに大変驚きながらも、北九州市での真摯な取り組みが全国に広がることにより、省エネの暮らしや低炭素のまちづくりを実現し、地球温暖化抑制に向けて効果を発揮していけることを確信した視察となりました。

エコツアーはNPO法人里山を考える会が開催しています。この実証実験の前からこの地域のまちづくりに携わっていたとの事。

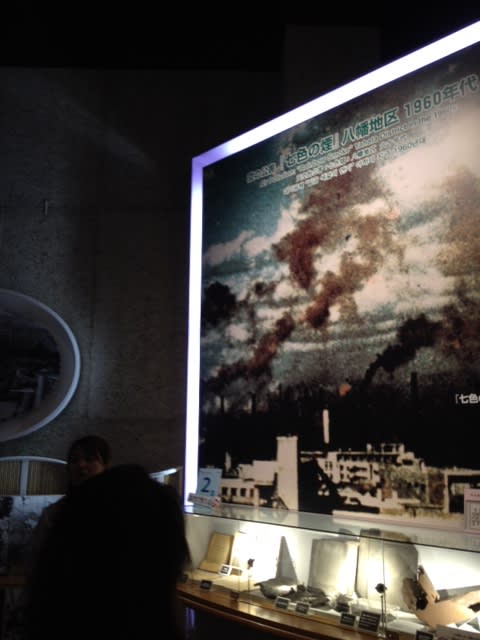

北九州市が環境事業に取り組むきっかけとなった製鉄所の公害とそれを克服し環境都市として世界に広まっいる様子が展示されています。公害を顕在化させたのは、子どもたちの健康を願う母たちの勉強会からといいます。素晴らしい力です。(写真が無くて残念。)

私たちが小学生だった同じころ、北九州市の子どもたちは製鉄所から出される公害により大変な健康被害を受けていました。説明してくれた女性が持っているのは、当時の住宅の軒樋です。セメントを含んだ排気が軒にたまり、それが雨で固まってしまうほどだったとの事。現物の展示が語るものは大きいです。

日本の高度成長期を支えた一大基幹産業の裏で、公害がもたらした健康被害を克服した北九州市は、同様に公害に悩む海外の自治体や政治家から注目され、視察が相次いでいると言います。

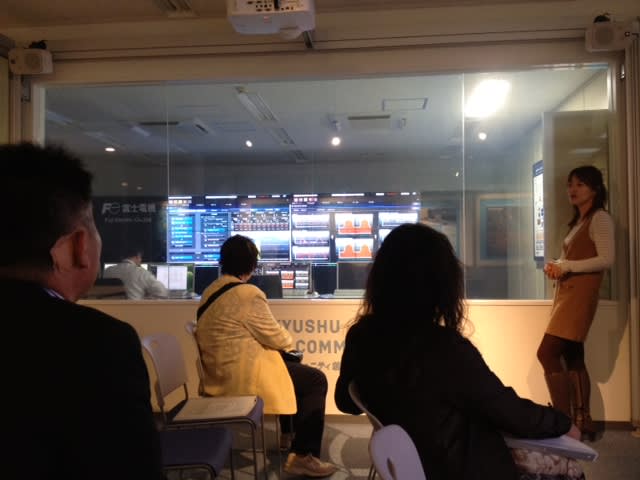

前方のスクリーンで事業の概況を見た後、左側のスクリーンが開くと、「地域内マンションでの電力需給に応じて電力料金を変化させるダイナミックプライシングの実証実験」の様子を見ることが出来ます。天候に併せて電力使用予測を行い、日次で時間帯による電力の価格の変動がある様子が画面を通じてわかりやすく解説していただけます。(写真は左を向いているところ)

④古賀市「日本一通いたい・通わせたい学校施策」http://www.city.koga.fukuoka.jp/living/kyouiku/?mode=smart

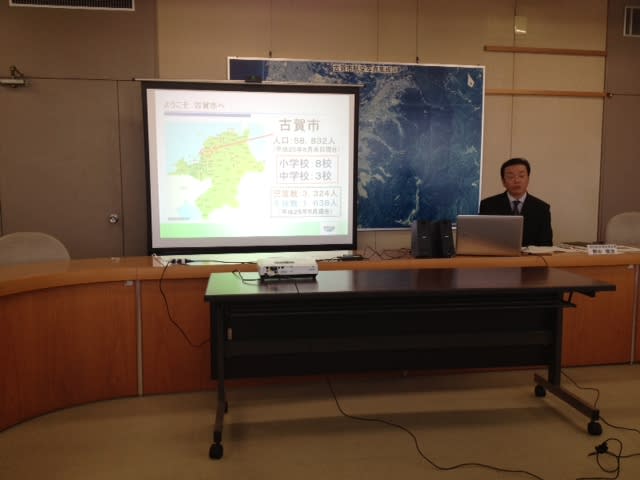

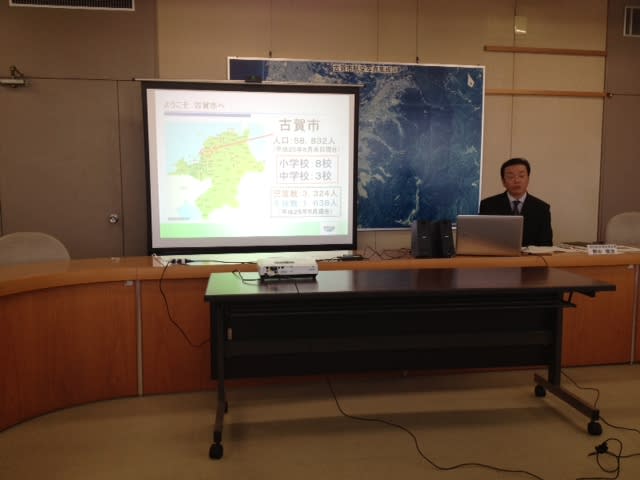

最後の視察先は、福岡市から車で30分弱のところにある人口5万8千人の古賀市に教育施策についてお話を伺いに行きました。

古賀市では、「日本一通いたい・通わせたい学校」を目指し、様々な施策を講じています。平成25年度学校教育施策(古賀プラン2013)では、不登校児対応や少人数学級対応の講師の配置など全部で23個もの事業が展開されていますが、その中で私が興味深かったのは、・中一ギャップ対策講師配置 ・小一プロブレム対策学級補助員配置事業 などの、市費教諭の配置による取り組みと・学級人間集団づくり支援事業でした。年間1億2千万円をこの市費教諭にあてており、一人ひとりに目が届くように配慮が行き届いている様子でした。

特に学級人間集団づくり支援事業では「児童生徒を取り巻く社会情勢や教育環境等の急激な変化の中、人とのコミュニケーション能力が不十分なために、友達関係づくり、人間関係づくりが円滑にできない児童生徒が増えてきている。古賀市小中学校においても、このことが不登校や学級の荒れにつながっている。したがって、子どもたちの学級生活での満足度と意欲・学習集団の状態を測定する心理テスト「QUアンケート」を導入し、学級集団の状態や生徒指導上の問題点を分析する。そこでこの結果を不登校やいじめ、学級の荒れの予防・早期発見・改善や教育実践の効果測定などに活用し、子ども達にとって居心地の良い学級集団づくりや学力向上を目指す学習集団づくりに役立てる。」とし、年間260万円(一人当たり520円)を経費として計上しています。

同様の問題点・課題点は杉並区にもあると思いますが、前述のような具体的な取り組みはまだされておらず、教師の力量のみに頼っており、より広い視野での対応を求めて行きたいと考えていたので、大変興味深かったです。

その他にも制服リユースに取り組み、保護者の負担軽減に努めていました。

こういった比較的人口が少ない自治体での取り組みを伺うとき、いつも感じることが市民との距離が近いということです。教育委員会も議員も、そしてもちろん市長をはじめ市役所が一丸となって子どもの教育を真剣に考え、取り組んでいる様子を拝見し、うらやましく感じるときもありました。

会派の視察は自由に研究課題を決めることが出来る、大変貴重な機会です。ややもすると公費を使って遊びに行っていると揶揄する向きもありますが、現地で実際に携わっている人たちの様々なお話を聞き、質疑応答を通じて理解を深める事は、議員の政策提言能力を上げるための大変有益な機会と考えています。今回の視察をしっかりと区政に活かして参ります。