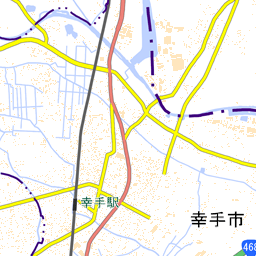

さて、栗橋へ歩き始めます。10㎞ほどなので、2時間半くらいで着くだろうと。

ところが、猛烈な北風に向かって進むので、土手の道はけっこうしんどい。さらに護岸工事中のため、通行止めがあって迂回するなどして思ったよりも時間がかかりました。

それでも、「利根川」歩きの初日の出発地まで到達。そして、東武日光線「栗橋駅」まで。

前方が利根川土手。

前方が利根川土手。

前回は右手の堤を必死に駆け上がりました。

建物を回り込み、裏手へ。

江戸川沿いの道に出ます。

江戸川と利根川の合流点まで道があるようです。博物館の係員に聞いたところ、工事用の道路があるが、今日はぬかるんでいて大変だと思う、とのこと。そこへは「江戸川歩き」の時に行くことにし、「中の島公園」へ。

この付近から、しばらくは「茨城県猿島郡五霞町」になります。

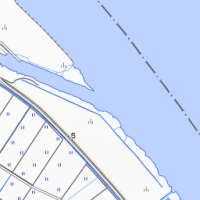

1880年代のようす。「権現堂川」以北が現在の五霞町区域になっています。

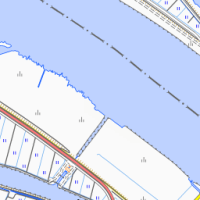

2010年代のようす。この付近は千葉県野田市、埼玉県幸手市・久喜市、茨城県五霞町と入り組んでいます。

筑波山。

筑波山。

赤城山と圏央道。

赤城山と圏央道。

富士山。

富士山。

江戸川下流方向。

江戸川下流方向。

橋を渡って中の島公園へ

利根川方向。

利根川方向。

江戸川にある「関宿水閘門」と中の島公園。

江戸川にある「関宿水閘門」と中の島公園。

旧国鉄・江戸川橋梁(復元)。

旧国鉄・江戸川橋梁(復元)。

この橋は、1907(明治40)年に総武鉄道の小岩~市川間で横断する江戸川に3連の100フィートポニー形ワーレントラス橋として架橋されていた江戸川橋梁です。・・・日本の鉄道橋梁の歴史において貴重な土木遺産である・・・

「江戸川の物語はここ中の島から始まる」解説板。

江戸川は、かつて太日川といわれ、渡良瀬川の下流部として東京湾に注いでいました。16世紀(※17世紀の誤り)の初め、徳川幕府は江戸を洪水から守り、新田開発を行うため、利根川東遷という大規模な流路付け替え工事を実施し、それまで東京湾に流れ込んでいた利根川を渡良瀬川とともに東方の鬼怒川に導き鹿島灘(太平洋)へ放流させました。この工事によって太日川は利根川の派川となり、また舟運の発展と共に江戸に通じる舟路として「江戸川」と呼ばれるようになったのです。

現在、江戸川は千葉県関宿町(現野田市関宿)、茨城県五霞村(現五霞町)で利根川から分かれ、東京湾に注ぐ全長55㎞の一級河川となり、その役割は、首都圏域の洪水防御とともに生活・工業用水等の水源、さらに都市部に残された貴重なオープンスペースとして重要な働きを担っています。

「中の島公園」。 こぶしの花。

こぶしの花。

この先が、利根川との分岐点。