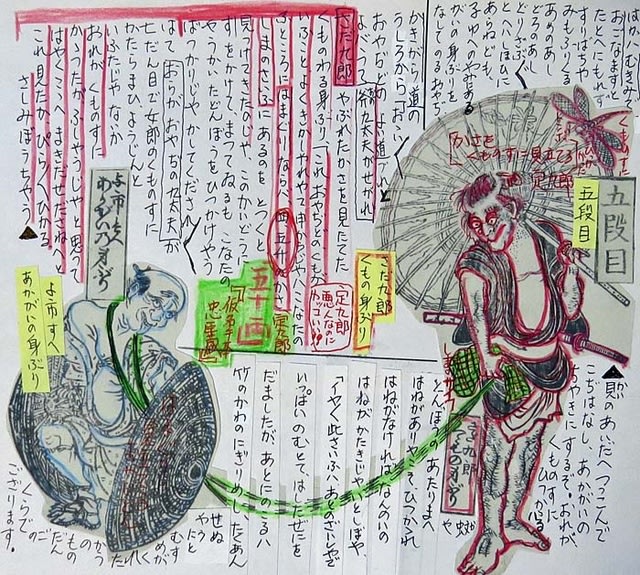

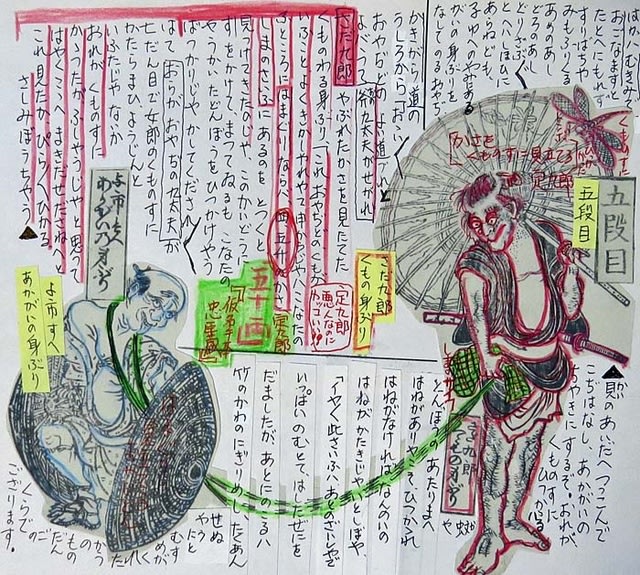

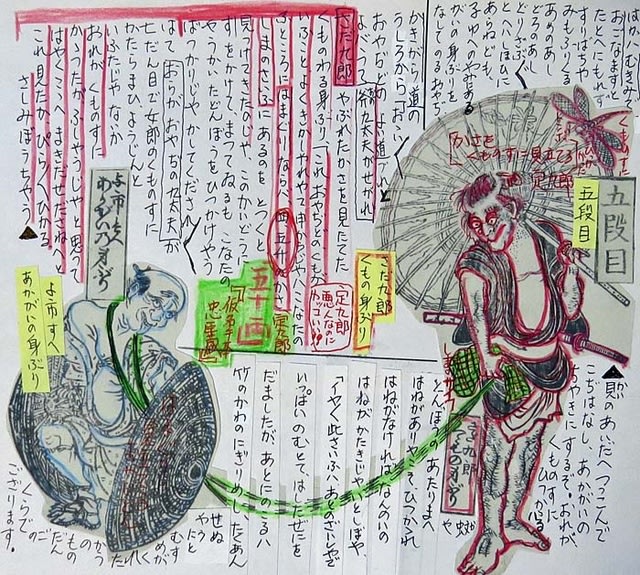

『坐敷芸忠臣蔵』19 『仮名手本忠臣蔵』五段目(金なら四五十両のかさ、縞の財布に有るのを、とっくりと見付けて来たのじゃ。)

『仮名手本忠臣蔵』五段目

(五段目・恩愛の二つ玉)

あらすじ(五段目)

(鉄砲渡しの段)

鎌倉より駆け落ちしたおかると勘平は、山城国山崎のおかるの実家にたどり着き、ふたりは夫婦となって暮らしていた。勘平は身過ぎとして猟師になり、この山崎のあたりで鹿や猿などを鉄砲でしとめ、今日も山中に獲物を求めて歩いている。

そこへ六月(旧暦)の夕立に出くわし、あまりの雨の勢いの強さに松の木の下で雨宿りをする。

だが雨はなかなか止まず、すでに日は暮れ夜になっていた。

うかつにも商売道具である火縄銃の火が、雨で消えてしまった。

そこに運よく提灯を持ち合羽を着た男が通りがかるではないか。

勘平はその提灯の火を分けてもらおうと、

「イヤ申し申し。卒爾ながら火を一つ」

とその男に近寄る。

しかし男は鉄砲を所持している勘平を山賊だと思い込み身構え、

「びくと動かば一討ち」

と勘平を睨みつける。

勘平は、こういう場所では盗賊と間違われるのも無理はないと思い、

「鉄砲それへお渡し申す。自身に火を付けお貸し…」

と言ったところで男が勘平の顔を見て、

「早の勘平ならずや」

と声を掛けた。

なんと二人は顔見知り、この男はかつての塩冶判官の家臣、千崎弥五郎だったのである。

勘平は思いがけない朋輩との再会に驚き、しばしうつむいて言葉もなかった。

お家の大事に有り合せる事ができず、こうして時節を待って主君判官にお詫びしようと思いのほか、ご切腹となってしまった。

それというのもみな師直のせいとは聞いたが、どうすればその返報ができるだろうかと考えていたところ、仇討ちの謀議があるとの噂を聞いたので、ぜひともその連判状に加えてくれと勘平は千崎に頼む。

千崎はそんな勘平の様子を見て不憫とは思ったが、かつての朋輩といえども仇討ちの大事を軽々しく口にはできぬと思い、

「コレサコレサ勘平、はてさて、お手前は身の言い訳に取りまぜて、御企ての、連判などとは何のたはごと」

とわざととぼけ、亡君の石碑建立の御用金を集めている…合点かと謎を掛ける。

すなわち仇討ちのための資金を集めているということである。

勘平はそれを飲み込み、その金を用立てると約束して今の住いを教える。

千崎も承知し両名は別れた。

(二つ玉の段)

二人が別れて去ったあとまた雨の降りだす夜道を、杖をついて老人がやってきた。

そこへもうひとり、

「オオイ親父殿、待って下され」

の声とともに怪しげな男が追いかけてくる。

男は斧九太夫の息子の定九郎、親に勘当されて今では薄汚い盗賊である。

「さっきにから呼ぶ声が、きさまの耳へは入らぬか…こなたの懐に金なら四五十両のかさ、縞の財布に有るのを、とっくりと見付けて来たのじゃ。貸してくだされ」

と定九郎は老人の懐から無理やり財布を引き出す。

それを抵抗する老人に

「エエ聞きわけのない。むごい料理するがいやさに、手ぬるう言えば付き上がる。サアその金をここへまき出せ。遅いとたった一討ち」

と無残に斬りつけ、老人が自分の娘の婿のために要る金、お助けなされて下さりませと必死に頼むのも取り合うことなく、定九郎はむごたらしく老人を殺した。

そしてその財布を奪い、中身が五十両あるのを確かめて「かたじけなし」と財布の紐を首に掛け、老人の死骸を近くの谷底に蹴り落とした。

定九郎、現在の歌舞伎では、少し演出が違う。

だがそのうしろより、逸散に来る手負いの猪。

定九郎はあやうくぶつかりそうになるのをよけ、猪を見送る。

その瞬間、定九郎の体を二つ玉の弾丸が貫く。

悲鳴を上げる暇もなく、定九郎はその場に倒れ絶命した。

定九郎が倒れている場所に、猪を狙って鉄砲を撃った勘平がやってくる。

猪を射止めたと思う勘平は闇の中を、猪と思しきものに近づきそれに触った。猪ではない。

「ヤアヤアこりゃ人じゃ南無三宝」

と慌てるが、まだ息があるかもと定九郎の体を抱え起こすと、さきほど定九郎が老人より奪った財布が手に触れた。

掴んでみれば五十両。

自分が求める金が手に入った。

「天の与えと押し戴き、猪より先へ逸散に、飛ぶがごとくに急ぎける」。

(ウィキペディア)

『坐敷芸忠臣蔵』五段目 山東京傳 戯作 歌川豊国 戯画

『坐敷芸忠臣蔵』(『坐敷藝忠臣蔵』)

山東京傳 戯作

歌川豊国 戯画

山東京傳 1761-1816

歌川豊国 1769-1825

小舟町(江戸) : 文亀堂, 文化7[1810]

19cm

和装

印記:只誠蔵,斎藤文庫,洒竹文庫

関根只誠,斎藤雀志,大野洒竹旧蔵

早稲田大学図書館 (Waseda University Library)

『坐敷芸忠臣蔵』ヘ13 02377

『坐敷芸忠臣蔵』 1 山東京傳 戯作 歌川豊国 戯画 小舟町(江戸) : 文亀堂, 文化7[1810] 早稲田大学図書館

『坐敷芸忠臣蔵』 2 『坐敷藝忠臣蔵』と『仮名手本胸之鏡』は同じか否か。それともよく似ていると言うだけか。部分的に一緒ではあるが、違う本なのだろう。

『坐敷芸忠臣蔵』 3 表紙 山東京傳 戯作 歌川豊国 戯画 小舟町(江戸) : 文亀堂, 文化7[1810] 早稲田大学図書館

『坐敷芸忠臣蔵』 4 裏表紙 及び 「坐敷芸忠臣蔵序」1、2、3 山東京傳 戯作 歌川豊国 戯画 小舟町(江戸) : 文亀堂, 文化7[1810] 早稲田大学図書館 (2枚)

『坐敷芸忠臣蔵』 5 出演者全員顔見世的一枚(一部、日本語漢文で記されている)山東京傳 戯作 歌川豊国 戯画 小舟町(江戸) : 文亀堂, 文化7[1810] 早稲田大学図書館

『坐敷芸忠臣蔵』 6 大序(各出演者の簡単な芸などの説明)山東京傳 戯作 歌川豊国 戯画 小舟町(江戸) : 文亀堂, 文化7[1810] 早稲田大学図書館

『坐敷芸忠臣蔵』 7(大序 かほよの兜「蘭奢待の香るこの兜こそ義貞着用のものに間違いない」)山東京傳 戯作 歌川豊国 戯画 小舟町(江戸) : 文亀堂, 文化7[1810] 早稲田大学図書館

『坐敷芸忠臣蔵』8(序切 とんび役のものはほ(師直)がからす役のもゝの井(桃井若狭之助安近)に向かい小馬鹿にした事ばかりを並べ立てる)山東京傳 戯作 歌川豊国 戯画

『坐敷芸忠臣蔵』 9( 二段 もゝの井「此しゃくしを耳となしかうもり(蝙蝠)の身振りにてつらはぢをかゝせるつもり」)山東京傳 戯作 歌川豊国 戯画

『坐敷芸忠臣蔵』 10(二段 『仮名手本忠臣蔵 二段目・諫言の寝刃』と、『坐敷藝忠臣蔵』二段目)山東京傳 戯作 歌川豊国 戯画

『坐敷芸忠臣蔵』 11(『坐敷藝忠臣蔵』 三段 「三段目口」「三段目」 三段目1/3、2/3)(2枚)(2枚)山東京傳 戯作 歌川豊国 戯画

『坐敷芸忠臣蔵』 12(『坐敷藝忠臣蔵』 「三段目切」(もろなほがもゝの井に悪態をつきまくる)三段目3/3)(1枚)山東京傳 戯作 歌川豊国 戯画

『坐敷芸忠臣蔵』 13(『坐敷藝忠臣蔵』三段目( 歌舞伎:『仮名手本忠臣蔵 三段目』 ) 山東京傳 戯作 歌川豊国 戯画

『坐敷芸忠臣蔵』 14(『坐敷芸忠臣蔵』四段目(へどのついたる にざかなを うちまもり/\ むねんのしな) 山東京傳 戯作 歌川豊国 戯画

『坐敷芸忠臣蔵』15 四段目切(はつと いちどに立いでしが、思へば無念、と、立かへる)山東京傳 戯作 歌川豊国 戯画

『坐敷芸忠臣蔵』16 ///『仮名手本忠臣蔵』四段目(判官は力弥に尋ねた「力弥、力弥、由良助は」「いまだ参上仕りませぬ」「エエ存命に対面せで残念」)///山東京傳 歌川豊国

『坐敷芸忠臣蔵』17 五段目(定九郎登場^^「五十両〜」に変わって、「はマグ理ならば、四、五升のかさ(量、傘)」)山東京傳 歌川豊国

『坐敷芸忠臣蔵』18 五段目(定九郎、かん平、お軽の親父登場「ぼたん もみぢ てつぽう 吸物 いろ/\」)山東京傳 戯作 歌川豊国 戯画

『坐敷芸忠臣蔵』19 ///『仮名手本忠臣蔵』五段目(金なら四五十両のかさ、縞の財布に有るのを、とっくりと見付けて来たのじゃ。)///山東京傳戯作 歌川豊国戯画

『坐敷芸忠臣蔵』 (五段目)

『仮名手本胸之鏡』山東京伝 作 歌川豊国 画 早稲田大学デジタル図書

通油町(江戸) [蔦屋重三郎] 寛政11 [1799] 黄表紙