梅雨前線が南下、北からの高気圧が発達し、カンカン照りの真夏日の大阪。

今日は、文化財スタッフの会の仲間と2回目の「茨木の西国街道と古墳巡り」。

先月、行けなかった人たち6名と一緒に歩いてきました。

梅雨の中休みなのですが、意外と湿気が少なく、日当たりは暑くても、木陰は涼しい風が吹いていたので助かりました。

いつもガイドが終ったあと、「満足してもらったのかなあ 」と気にはなるのですが…。

」と気にはなるのですが…。

何となくとっつあんの勝手な解釈の雰囲気で大丈夫だっただろうと思っています。

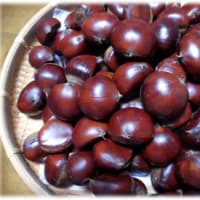

今日の1枚の写真は、先日おみやげに頂いて、とっても美味しかった出雲銘菓「若草(わかくさ)」です。

「曇るぞよ 雨降らぬうちに摘みてこむ 栂尾山の春の若草」

「若草(わかくさ)」は、松江藩七代藩主・松平不昧公(1751~1818)の御歌に由来して命名された、出雲松江彩雲堂の代表的な銘菓です。

独自の製法によるふっくらとした求肥に薄緑の寒梅粉をつけたもので、萌ゆる緑が印象的です。

深みゆく若葉の香りに思いをはせてつくりあげ、四季を通じて緑に変化をほどこす、心くばりのお菓子です。

茶人としても後世に名を残した不昧公が茶道の手引きとしてまとめあげた「茶事十二ヶ月」のなかで、若草は春の茶席の主菓子としてあげられていました。

しかし時の流れと共にその伝統の技術は途絶え、製法がわからなくなっていました。

明治中期、彩雲堂の初代・善右衛門が古老や茶人の言い伝えをもとに研究を重ね、「不昧公好み」である若草を蘇らせたと伝えられています。

彩雲堂の若草 三つのこだわり

第一は「素材」。

奥出雲・仁多地方で取れる最良のもち米を使用しています。若草の求肥の弾力、歯切れの良さは、コシが強い寒冷地の米ならではのものです。

第二は「製法」。

製粉工場で大量生産した求肥粉は使わず、自社工場の石臼で水挽きしたものを使用します。これにより粉の粒子の大きさにばらつきができ、柔らかな舌触りの中に独特の粘りと風味が出るのです。

第三は「手作り」。

切り分けた求肥にそぼろをまぶす作業は、ひとつひとつ手作業で行われます。季節によって微妙な変化をつけ、ふんわりと仕上げる職人の技に支えられています。

(彩雲堂HPより)

★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

明日6月5日(壬寅みずのえとら 赤口)はこんな日です。

●「芒種(ぼうしゅ)」

二十四節気のひとつです。旧暦5月の正節で、太陽が黄道75度に達する日。種まきや田植えなどで農家が忙しくなる時期となります。

芒種とは、芒(のぎ 稲や麦の実の殻についている針のような毛のこと)のある稲や麦などの種のことです。この頃は、麦を刈り、田植えを始める時期であることから呼ばれました。梅雨入り前で、梅の実も黄ばみはじめる頃です。

●「環境の日,世界環境デー」

1972(昭和47)年12月15日の国連総会で制定。国際デーの一つです。

1972(昭和47)年、ストックホルムで開催された国連人間環境保護会議で「人間環境宣言」が採択され、「人類とその子孫のために、人間環境の保全と改善を世界共通の努力目標に」を趣旨とした、国連環境計画(UNEP)が誕生しました。

これを記念して、同年12月に国連で、日本の提案によりこの日を「世界環境デー」と定められました。日本では1993(平成5)年に「環境基本法」で「環境の日」と定められ、また6月の1か月間を「環境月間」とし、環境省を始め地方公共団体で環境の保全に関する様々な活動が行われています。

事業者及び国民の間に広く環境の保全についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境の保全に関する活動を行う意慾を高める日です。

世界各国でも、この日に環境保全の重要性を認識し、行動の契機とするため様々な行事が行われています。

また、これより1週間が、「環境週間」となります。

●「熱気球記念日」

1783(天明3)年のこの日、フランス・パリで製紙業を営むモンゴルフィエ兄弟が世界で初めて紙で内張りした亜麻製の大きな風船に煙を詰めて口を堅く縛り、空に放した熱気球の飛行実験に成功しました。風船は1800mほど上昇し、約2.4km離れた隣村まで飛んで行きました。

同じ年の11月21日にはパリ郊外で物理学者ド・ロジェらの乗った熱気球が空を飛んでいます。

その10年後には同じフランスでシャルル教授による水素ガス気球が飛行に成功しています。

日本でも1973(昭和48)年に日本熱気球連盟(日本気球連盟)が設立されています。

●「ろうごの日」

兵庫県神戸市の神戸市老人福祉施設連盟が、6と5で「ろうご」と読む語呂合わせから制定しました。

超高齢化社会の中で高齢者も若者も何を考え、何をなすべきなのかについてみんなで考え、共に支え、社会を発展させるための行動を起こす日としました。

キャッチコピーは「高齢者の元気は、若者の元気、社会の元気」です。

●「落語の日」

落語家の春風亭正朝が「らくご」を「6」「5」の語呂合せして提唱。

●「県〔あがた〕祭」

県 (あがた)神社は木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)を祭神とする、平安時代創建の古社です。

毎年6月5日から6日未明にかけて行われる「県祭」は、初夏の訪れを告げる風物詩として親しまれています。

「暗闇の奇祭」と言われる宇治を代表する祭りで、深夜、明かりを消した町中を神輿が練り歩きます。神輿を威勢良く回転させる「ぶん回し」がハイライト。

クライマックスの梵天渡御は午後11時、灯火を消したなかで宇治神社の御旅所を出発、青竹の先に直径約2mの球状の御幣を付けた梵天を載せた御輿と雌獅子・雄獅子の各御輿が県神社までの約2kmを練り歩きます。

御旅所前や宇治橋西詰めなどで梵天を猛スピードで回転させる勇壮な「ぶん回し」 が披露されると、沿道を埋めた見物客から大きな拍手と歓声が沸き起こり魅了する。

県神社 京都府宇治市 TEL0774-21-3014![]() 「にほんブログ村」ランキング参加中です。

「にほんブログ村」ランキング参加中です。

今回は2399話です。「よかった!」と思われたら「季節・四季」ボタンをポチッとお願いします。

まだ朝晩と肌寒さが続いていますが

「よさこい」が始まりました

踊り子さんたちには、ちょうどいい気温でしょうか(笑)

キレイな若草色のお菓子ですね

求肥で作っているんですねぇ~

美味しさが伝わってきます ♪

「よさこい」が始まると初夏ですか。

でも、20℃超さなければまだ肌寒そうですね。

「ラッキーライラック」先ず見つかったことがラッキーですね。

私のブログを見た仲間の人が、週末に松江に行くので、ちょうどみやげを選ぶのに参考に…。とのことでした。