人生の価値は、<記録記録への挑戦>から生まれる。

自分のこれまでの最高記録を、どう更新し、書き改めるか。

その<挑む>姿勢から、勝利と満足の人生が開かれていく。

大切なことは、目標を明確にすることだ。

曖昧な的に向かって放たれた矢が当たるわけがない。

<挑戦の目標><拡大の目標>を心に定め、決然と立ち上がる時、必ず<壁>は破れる。

<意識の変革><心の変革>から、人生も、家庭、地域も、変わっていく。

裏日本

山陰地方

「名は体を表す」という言葉があります。

よく知られたことわざですが、「体」とは具体的にどういうことを指すのかでしょうか。

「看板に偽りなし」があります。

売られている物やサービスが看板どおりであるということから、外見と中身が一致している。

名と実が同じである。

日本語で「裏」という言葉は、衣服の裏地を指す言葉から派生した表現で、もともとは何ら否定的な意味合いを持つものではない。

本来は単に「表」と対比する意味であるが、歴史的背景が絡みながら今日では侮蔑的なイメージを少なからず持つ。

かつては、天気予報などで地域を指す言葉として普通に使われていたが、NHKでは新潟県から苦情が寄せられたため、1960年代末頃から差別的・侮蔑的であるとして「裏日本」という用語を使わなくなり、現在のテレビ・ラジオや大手新聞等で使用されることは基本的にない。

また民放や地方紙などでも1970年代後半ごろから徐々に使わなくなっていった。

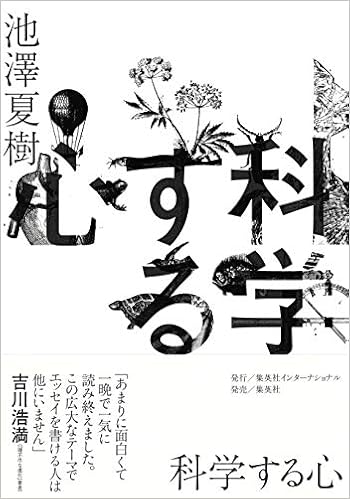

科学者としての昭和天皇、

絶滅種に対する愛惜、料理の科学……

科学と文学を橋渡しする珠玉のエッセイ。

抽象と具象の中間を行く思索を試みたいと思っていた」

──本文より

大学では物理学部に籍を置いたこともある池澤夏樹。これまでも折に触れ、自らの作品にも科学的題材を織り込んできた。いわば「科学する心」とでも呼ぶべきものを持ち続けた作家が、最先端の人工知能から、進化論、永遠と無限、そして失われつつある日常の科学などを、「文学的まなざし」を保ちつつ考察する科学エッセイ。

科学者としての昭和天皇の素顔や、原子力の歴史を自らの人生と重ねて考えるなど、「科学ファン」を自認する作家の本領が発揮された一冊。

<目次より抜粋>

第一章 ウミウシの失敗

第二章 日時計と冪とプランク時代

第三章 無限と永遠

第四章 進化と絶滅と哀惜

第五章 原子力、あるいは事象の一回性

第六章 体験の物理、日常の科学

第七章 知力による制覇の得失『サピエンス全史』を巡って

第八章 『昆虫記』と科学の文学性

第九章 「考える」と「思う」の違い 三本のSF映画によるAI論

第十章 主観の反逆 あるいは我が作品の中の反科学

第十一章 パタゴニア紀行

第十二章 光の世界の動物たち 桑島からカンブリアへ

・プロフィール

池澤夏樹(いけざわ なつき)

作家・詩人。1945年、北海道生まれ。『スティル・ライフ』(中公文庫)で芥川賞、『マシアス・ギリの失脚』(新潮文庫)で谷崎潤一郎賞、『池澤夏樹=個人編集 世界文学全集』(河出書房新社)で

毎日出版文化賞、朝日賞を受賞。その他、『知の仕事術』(インターナショナル新書)など著書多数。

内容(「BOOK」データベースより)

大学で物理学科に籍を置いたこともある著者は、これまでも折に触れ、自らの作品に科学的題材を織り込んできた。いわば「科学する心」とでも呼ぶべきものを持ち続けた作家が、最先端の人工知能から、進化論、永遠と無限、失われつつある日常の科学などを、「文学的まなざし」を保ちつつ考察する科学エッセイ。

社会 2018.09.18

江川 紹子さん

刑事司法は2019年、いよいよ本格的な取り調べの可視化時代に入る。16年に行われた刑事訴訟法の大幅改正で、検察官手持ち証拠のリストの開示や、他人の事件の捜査・公判への協力と引き換えに、自分の事件については免責もしくは軽い処分にしてもらう日本版司法取引などが順次始まってきた。

改正法はその行程表の締めくくりとして、19年6月末までに取り調べの全課程の録音録画を行うよう捜査機関に義務付けている。

可視化義務付けは刑事事件全体の2-3%程度

もっとも、すべての事件、すべての取り調べが対象になったわけではない。

可視化を義務付けるのは、殺人、危険運転致死、現住建造物放火、身代金目的誘拐、保護者責任遺棄致死など裁判員裁判対象事件と、検察の独自捜査事件に限られる。

数の上では全体の2、3%程度。本来は全ての取り調べを可視化すべきと考える立場からすると、やや物足りない。とはいえ、こうした事件は被害が深刻だったり、刑罰が重かったり、社会的な影響も大きく、人々の関心を集める重大事件であることが多い。

当然、捜査機関にとっても重要な事件だ。そういう事件から可視化を始め、いずれは対象を広げていくと考えたい。

法律による義務付けは2019年だが、実際には多くのケースで可視化はすでに実施されている。

警察庁が18年6月に発表した資料によれば、対象事件3197件のうち、96.2%で取り調べの録音録画が行われ、1事件あたりの録音録画実施回数は13.0回、時間にして24時間41分に及ぶ。

5年前には、1事件あたりの実施回数はわずか1.6回、時間にして44分であり、録音録画の回数や時間は飛躍的に増えた。しかも、対象事件の8割以上で、取り調べの全課程の録音録画が行われている。

どのような取り調べで供述したか、そのプロセスが大事

可視化は、取り調べや供述の経緯を後から検証可能な状態にすることで、無理な取り調べや違法な取り引きが行われるのを防いだり、違法な取り調べがあった場合に、裁判所が映像記録を参考に供述の任意性を適切に判断できるようにすることに意味がある。この目的を達するには、取り調べの終盤、すでに供述が固まった段階だけ記録するのでは、意味がない。

これまでの冤罪でも、無理な取り調べで虚偽の”自白”を強いられ、この虚偽自白が完全に出来上がってから、それを述べる様子を録音されているケースがあった。

このような形で録音録画をしても、むしろ冤罪を生む原因になってしまう。どのような取り調べによって、どのような供述が行われたのか、そのプロセスが大事だ。

警察は以前、取り調べの全過程を録音録画することには強硬に反対していた。その警察が8割以上の事件で全課程の録音録画を行うようになったのは、すでに法改正の効果がかなり出ていると言えよう。

とはいえ、可視化の仕組みに問題がないわけではない。

取り調べ映像は実質証拠ではなく補助証拠であるべきだ

1つは、可視化されるのは身柄を逮捕された段階からで、在宅での任意の取り調べは対象外という点だ。逮捕されていなければ、法的には”任意”とされるが、現実には取り調べを受ける側が断ったり、自由に退出できる状況ではないことが多い。

連日のように”任意”の名の下で強制に近い取り調べを受け、犯人と決めつけた追及に抗しきれず、虚偽の自白に追い込まれ、その結果逮捕され、誤った有罪判決を受けた、という前例はいくらもある。それどころか、数時間の"任意”取り調べで虚偽自白に追い込まれたケースも少なくない。

その場合、逮捕前の録音録画がされていないと、否認から自白に転じた最も重要な場面が、適正な取り調べだったのか確認できない。

もう1つは、録音録画された記録を、裁判でどのように使うか、という問題だ。

本来は、取り調べが適正に行われたかどうかをチェックし、捜査段階の供述に任意性があるかどうかを判断する補助証拠として使われるはずの映像記録を、調書の信用性を判断する際に利用したり、さらに進めて、調書の代わりに実質証拠としても利用し、犯罪事実の立証に使いたいという考えが検察側にはある。

客観的な証拠が少ない事件では、取り調べ映像が有罪立証の有力な武器になるからだ。実際に最高検は、取り調べを録音録画した映像記録を実質的な証拠として活用することを促す通達を、全国の検察庁に出している。

裁判所が、取り調べ映像を証拠として採用するケースも少なくない。最高裁によれば、2016年5月初めから18年5月末までのほぼ2年間に全国の地裁で終結した裁判で、取り調べ映像を法廷で再生する請求が325件あり、うち181件が認められた。

ただ、映像と音声の影響力は絶大である。文字で書かれた調書とは比べものにならない。しかも、映像は主に被疑者の様子を捉えるカメラアングルで撮影されており、裁判員らは取調官目線で取り調べ時の被疑者(裁判での被告人)を見ることになる。そのため、被告人が自白している場面の映像を見ることで、裁判官や裁判員らが有罪の心証を抱きやすい。

本来は様々な証拠を慎重に吟味し、供述調書の信用性や犯罪事実の成否を判断すべきなのに、映像記録が与える印象で有罪無罪が決まってしまう懸念が指摘されている。

可視化の問題でクローズアップされる今市事件

この2つの問題がクローズアップされたのが、「今市事件」だ。

2005年12月、栃木県今市市(現・日光市)の小学校1年生の女の子が殺害され、茨城県の山中で遺体が発見された。捜査は難航。その上、発生から2年近く経ってから、遺体の複数箇所に付着した男性のDNAが、実は捜査員のものであることが分かるなど、捜査の不手際も発覚した。

そして14年1月、32歳の男性が偽ブランド商品を売っていたとして、母親と共に商標法違反容疑で逮捕された。警察は、この最初の逮捕の時から彼を本件の容疑者と見ていたようだ。

偽ブランド事件が起訴された後も男性の勾留は続き、女児殺害の取り調べが行われた。

捜査機関は、起訴後の勾留をされた者の取り調べについては、”任意”の捜査となり、改正法の施行後も録音録画は義務付られておらず、行うかどうかは捜査側が自由に決められる、としている。任意捜査だから、被疑者には応じる義務はなく、警察の留置場に勾留されていても、出房を拒むことができる。

しかし実際には、勾留中の被疑者にとっては、在宅での取り調べ以上に拒否するのは容易ではない。

本件では、商標法違反で起訴された当日の14年2月18日から、”任意”の取り調べが行われている。最初の録音録画は、同日午後の検事調べ。

しかし、男性が最初に自白したとされる同日午前の取り調べについては、録音録画がされていない。警察段階でも、合計21日間85時間に及ぶ、厳しい”任意”の取り調べが行われているが、これについては全く録音録画がなされていない。こうした取り調べでの自白を経て、男性は同年6月3日に本件の殺人容疑で逮捕された。

裁判員裁判の判決に大きな影響与えた映像

一審の宇都宮地裁では、全ての録音録画の中から、検察・弁護人が求めた7時間13分が法廷で再生された。その中には、「ごまかすなよ。ひきょうだろう」と語気荒く迫る検事の取り調べに耐えかねた男性が、「もう無理、もう無理」と叫んで窓に突進し、飛び降り自殺を図った場面もあったが、逮捕後に別の検事が「殺したのは君だね」と穏やかに尋ねたのに「はい」と答え、身振り手振りを交えて殺害の様子を語る場面もあった。

法廷では否認している男性が、捜査段階で自白している場面を映像と音声で見聞きした影響は、やはり大きかった。それは、男性を有罪とした判決からも読み取れる。

〈殺人について聞かれた当初の被告人の激しく動揺した様子や、その後、否認もせず詳細も述べず、気持ちの整理のための時間がほしいなどと述べる供述態度は、本件殺人に全く関与していない者があらぬ疑いをかけられたとしては、極めて不自然なもの〉

〈処罰の重さに対する怖れから自白すべきか否かについて逡巡、葛藤している様子がうかがえる〉

判決言い渡し後、記者会見に応じた裁判員からも、「決定的な証拠がなかったが、録音・録画で判断が決まった」「状況証拠のみだったら判断できなかった」などと、映像の視聴が判決に大きな影響を与えたことを認めた。

検察、裁判所は可視化の本来の目的に立ち返るべきだ

これに対し、2018年8月3日に出された東京高裁の控訴審判決は、一審で映像を再生し、取り調べの状況から自白調書の信用性を判断しようとした裁判所の訴訟指揮に、強く疑問を呈した。

判決が映像を利用して、被告人が犯人と推認した点についても批判。映像と音声で取り調べ中の被告人の様子を見聞きすることで、「印象に基づく直観的な判断」になってしまい、冷静な熟慮を阻害する懸念がある、と警告した。

この控訴審判決は、供述の信用性などの判断は問題がある一方、取り調べ映像の利用の仕方に関する判断は適切なものと言えよう。

これを契機に、検察側が録音録画記録の利用について再考し、裁判所も法廷での再生に慎重になることを望みたい。可視化は、取り調べが適正に行われ、供述の任意性の判断が適確に行えるように導入したもので、映像記録の活用は、その本来の目的に立ちかえるべきだ。

全ての取り調べ、あらゆる任意の事情聴取でも録音を

また、起訴勾留中に別の事件について”任意”の取り調べを行う際、捜査側が「録音録画は義務ではない」としている点も、考え直す必要があるだろう。

現実に身柄拘束が続き、24時間捜査機関に管理されている状態を、在宅と同じ扱いにするのはやはり無理がある。裁判で任意性が争われた時、「任意だから録音録画しなかった」では済まないのではないか。

今後、実際の事件でこの点が争われた時には、裁判所は適切に判断し、捜査側に再考を促してもらいたい。

取り調べや事情聴取の状況を録音しておけば、調書や捜査報告書などの記載がより正確になる。

適正な取り調べをしていれば、それが容易に証明される。可視化は、捜査機関にとっても悪いことではない。私は法律で義務付けられたもの以外にも、全ての取り調べやあらゆる任意の事情聴取について、まずは録音を行うべきだと思う。

録音だけなら大がかりな装置も必要なく、小さなICレコーダー1つで実施可能。事件を認識した直後から行われる警察官の聞き込み捜査も、すべて録音しておけば、記憶が新しいうちの証言を正確に記録しておける。

通常でも、3000円台で1000時間以上の録音が可能な機種がある。都道府県の警察ごとに入札して一括購入すれば、さらに安く買えるだろう。全国の警察官は約26万人。1台3000円として、1人1台ずつ配って7億8000万円だ。これで誤った捜査や裁判が激減するのであれば、安いものではないか。

被疑者の取調べは「密室」で行われています

日本の刑事司法制度においては、捜査段階における被疑者の取調べは、弁護士の立会いを排除し、外部からの連絡を遮断されたいわゆる「密室」において行われています。このため、捜査官が供述者を威圧したり、利益誘導したりといった違法・不当な取調べが行われることがあります。その結果、供述者が意に反する供述を強いられたり、供述と食い違う調書が作成されたり、その精神や健康を害されるといったことが少なくありません。

「裁判の長期化」や「えん罪」の原因となっています

そのうえ、公判において、供述者が「脅されて調書に署名させられた」、「言ってもいないことを調書に書かれた」と主張しても、取調べ状況を客観的に証明する手段に乏しいため、弁護人・検察官双方の主張が不毛な水掛け論に終始することが多く、裁判の長期化やえん罪の深刻な原因となっています。

最近でも、厚労省元局長事件、足利事件、布川事件など、裁判が長期化した事例や違法・不当な取調べによるえん罪事件が多く発生しています。

取調べの可視化(全過程の録画)が義務付けられました

密室での違法・不当な取調べによるえん罪事件の反省を踏まえ、日本においてもようやく、2016年5月に、裁判員裁判対象事件・検察独自捜査事件について、身体拘束下の被疑者取調べの全過程の録画を義務付ける改正刑事訴訟法が成立しました。

この法律は、取調べの全過程の録画義務付けの部分について、公布後3年以内に施行されることとなっています。

対象事件は全事件の3%、まだまだ不十分です

しかしながら、改正刑事訴訟法による録画義務付けの対象事件は全事件の3%未満です。これまでに発生した多くのえん罪事件はこの改正法があったとしても録画義務付けの対象外です。

また、逮捕されていない被疑者や参考人(被疑者以外の人)の取調べも録画義務付けの対象外です。

欧米諸国だけでなく、韓国、香港、台湾などでも導入されています

イギリスやアメリカの多くの州のほか、オーストラリア、韓国、香港、台湾などにおいても、取調べの録画や録音を義務付ける改革が行われています。

また、国連の国際人権(自由権)規約委員会は、日本政府に対して、取調べへの弁護人の立会いのほか、取調べの方法、継続時間の厳格な規制と完全なビデオ録画を定める立法措置を講ずるよう勧告しています。

日本弁護士連合会

( 会長 菊地 裕太郎)

多彩な文学作品と幅広い社会的発言を遺した作家、井上ひさし氏。

その深い関心対象となった人物をめぐる講演・評論を編む。吉野作造の憲法観、宮沢賢治の生き方、丸山眞男の戦争責任論、そしてチエーホフの追求し続けた笑い……。

真摯でしかもユーモラスな同氏の胸の内が、小説・戯曲とは異なる直截な表現で率直に明かされる。

内容(「BOOK」データベースより)

吉野作造の憲法・国家観、宮沢賢治にとってのユートピア、丸山眞男の戦争責任論、チェーホフの笑劇・喜劇…。

これらの思想家・作家に深く魅せられた井上ひさし氏の思いとは、いったい何だったのか。

自らの知的好奇心と重ねながらそれぞれの意外な人間像を語り、その生き方と著作に今日へのメッセージを読み取る。併せて、笑いの謎とその本質に迫った傑作エッセイも収録。

目次

1 憲法は政府への命令―吉野作造を読み返す(日清・日露戦争と大正デモクラシー;「立憲」を大きく、「君主」を小さく ほか)

2 ユートピアを求めて―宮沢賢治の歩んだ道(父との関係、うつ状態;日蓮宗、家出、躁状態 ほか)

3 戦争責任ということ―丸山眞男に私淑して(「一億総懴悔」と「御聖断」;天下に三つの会談記録 ほか)

4 笑劇・喜劇という方法―私のチェーホフ(滑稽小説家の登場;笑劇の方法 ほか)

5 笑いについて(ジョン・ウェルズの笑い;アリストテレスの笑い ほか)

1934年11月、山形県東置賜郡小松町(現・川西町)に生まれる。上智大学外国語学部フランス語科卒。放送作家などを経て、作家・劇作家に。72年、『手鎖心中』で直木賞受賞。

「趣味がない」なんてしょんぼりしなくて大丈夫。「やりたいこと」の見つけ方、お教えします。

何歳からでも〝成長〟できます。定年後はますます楽しくなります――。

定年後に「独学」でプログラミングを学び、世界最高齢のアプリ開発者として一躍有名人に。

英語のスピーチはグーグル翻訳で乗り切り、旅先で知り合った牧師さんの家を訪ねてみたり。

自由気ままな84歳。毎日を楽しく生きるコツは、頑張りすぎない「独学」にありました。

第1条 バンジージャンプじゃあるまいし、 こわがらずに飛び込んでみよう!

第2条 飽きたらやめちゃえ

第3条 「英語」は大阪人のノリで

第4条 ノルマを課しちゃダメ

第5条 「やりたいこと」の見つけ方、お教えします

第6条 ちょっと待った! 自分史を書くのはまだ早い

第7条 「将来」に備えない。10年経ったら世界は違う

第8条 退職してからのお友達の作り方

第9条 本から学ぼう

第10条 教えることは、学ぶこと

内容(「BOOK」データベースより)

「趣味がない」なんてしょんぼりしなくて大丈夫。「やりたいこと」の見つけ方、お教えします。何歳からでも“成長”できます。定年後はますます楽しくなります―。定年後に「独学」でプログラミングを学び、世界最高齢のアプリ開発者として一躍有名人に。英語のスピーチはグーグル翻訳で乗り切り、旅先で知り合った牧師さんの家を訪ねてみたり。自由気ままな84歳。毎日を楽しく生きるコツは、頑張りすぎない「独学」にありました。

著者について

若宮正子 Wakamiya Masako

1935年東京生まれ。東京教育大学附属高等学校(現・筑波大学附属高等学校)卒業後、三菱銀行(現・三菱東京UFJ銀行)へ勤務。定年をきっかけに、パソコンを独自に習得し、同居する母親の介護をしながらパソコンを使って世界を広げていく。

1999年にシニア世代のサイト「メロウ倶楽部」の創設に参画し、現在も副会長を務めているほか、NPO法人ブロードバンドスクール協会の理事として、シニア世代へのデジタル機器普及活動に尽力している。

2016年秋からiPhoneアプリの開発をはじめ、2017年6月には米国アップルによる世界開発者会議「WWDC 2017」に特別招待される。

安倍政権の看板政策「人づくり革命」の具体策を検討する「人生100年時代構想会議」の最年長有識者メンバーにも選ばれた。エクセル・アート創始者。

事大主義とは、強者に追随して保身を図る態度である。国民性や民族性を示す言葉として、日本や朝鮮、沖縄で使われてきた。

本書は、福沢諭吉、陸奥宗光、柳田国男、朴正煕、金日成、司馬遼太郎など、の政治家や知識人を事大主義の観点で論じ、時代の変遷を描く。日本への「島国根性」という批判や、沖縄への差別意識はどこに由来するのか。

韓国と北朝鮮の相剋の背景は何か。

自虐と侮蔑が交錯した東アジアの歴史が浮き彫りに。

著者について

室井康成

1976年,東京都世田谷区生まれ.99年,国学院大学文学部文学科卒業.2009年,総合研究大学院大学文化科学研究科博士課程修了.博士(文学).蔚山大学校人文学部日本語日本学科講師,千葉大学地域観光創造センター特任教員を経て,2014年まで東京大学東洋文化研究所特任研究員.専攻は民俗学,近現代東アジアの思想と文化. 著書『柳田国男の民俗学構想』(森話社,2010年), 『首塚・胴塚・千人塚 日本人は敗者とどう向きあってきたのか』(洋泉社,2015年) 編著『〈人〉に向きあう民俗学』(森話社,2014年/門田岳久との共編)

事大主義(じだいしゅぎ)は、小が大に事(つか)えること、強い勢力に付き従うという考えを意味し、行動様式の1つ。

東アジアでは外交政策の方針として用いられたこともある。

事大の語源は『孟子』の「以小事大」(=小を以って大に事える)の一節である。

孟子には越が呉に仕えた例が知恵として書かれている。

つまり「小国のしたたかな外交政策(知恵)」というのが本来の意味であった。

しかし後世になると、大義名分論と結びついて「小国である自国はその分を弁えて、自国よりも大国の利益のために尽くすべきである」や、「支配的勢力や風潮に迎合し自己保身を図る考えといった否定的なニュアンスも帯びるようになった。

孟子の語源にあるように元は中国の戦国時代の諸国群雄割拠における外交策略であったが、漢代以降、中国では冊封体制すなわち周辺諸国にとっての事大朝貢体制が築かれることになる。

こういった背景から中国(中原)への事大主義と小中華思想は複雑な緊張・影響関係を保った。

韓国においては、高宗や閔妃の事大先を次々に変えた行動を、朝鮮の独立を守るためであったと評価しているが、李朝末期はすでに独立国と呼べるような状態ではなく、崔基鎬や呉善花らのように、それを場当たり的な対応に過ぎないと評する研究者もある。

日本には「事大」という政治的用語も明確な概念もなかったが、中国大陸の諸王朝の冊封体制下に入りこれを政策的に利用しようとした時期も存在する。

また国内でも織田信長(や豊臣秀吉)への徳川家康の同盟など戦国時代において事大的な外交策略がとられたこともある。

日本には中国を中心とする事大的世界観への拒否反応も強く、倭王(一般に筆者は聖徳太子とされる)から隋の煬帝に宛てた国書の書き出し「日出處天子致書日沒處天子無恙云云」は対等外交を明確にしたものとして有名であるが、煬帝は中華的世界観と相容れないこの文面に立腹したと伝えられる。

また第1次朝鮮出兵(文禄の役)の講和交渉で、豊臣秀吉は文禄5年(1596年)9月、来朝した明の使節と会見した。秀吉は明が降伏したという報告を事前に受けていたがそれは虚偽の報告であり、実際に来た明の使節の国書の内容は秀吉を「日本王と認め、朝貢を許す」といったものであった。秀吉はこれを日本を属国視するものとしてかえって激怒し、使者を追い返して朝鮮への再度出兵を決定した。

琉球王国では明・清両王朝から冊封を受けていたことから、日本本土よりは事大主義の影響が強かった。朝鮮よりも更に小国であるため、自前の兵力だけで他国の侵略を防ぐのが困難だったからである。

琉球王国は、明治政府によって沖縄県が設置され、大日本帝国に併合されたが、更にその後の沖縄戦によって、「大日本帝国よりも更に強いアメリカ合衆国」を身を以って見せ付けられたことで、沖縄の事大主義は一つの転機を迎えた。

文化大革命の勝利者は誰だったのか。劉少奇ら実権派は文革派の犠牲となっただけだったのか。文革発動から五十年、その歴史を冷静に振り返るとき真の文革像が見えてくる。文革の勝利者は実権派であり、敗北者は毛沢東を頭とする造反派であった。流血は文革終了後も続き、犠牲者数は公表された数百倍にものぼる。文革を通じて現代中国の真実に迫る。

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)

楊/継縄

1940年湖北省生まれ。清華大学卒。1968年新華社記者。1984年全国優秀新聞工作者に選出。2001年新華社退社後、『中国改革』誌などの編集者。2003年『炎黄春秋』副社長。多くの著書を発表したが、次第に当局に警戒され始めた。代表作の2008年『墓碑―中国六十年代大飢荒紀実』(香港・天地図書有限公司、邦訳『毛沢東大躍進秘録』、文藝春秋、2012年)は世界的に注目され、多数の賞を受賞。だが当局の圧力は強まり2015年『炎黄春秋』誌の離任を迫られた

辻/康吾

1934年東京生まれ。1959年東京外国語大学中国語科卒。1961年立教大学法学部卒。毎日新聞社入社。香港、北京特派員。編集委員を歴任。1985年東海大学教授、1999年獨協大学教授。現代中国資料研究会代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

焦点

毎日新聞2019年5月19日

対策せずに保育園改修 業者「法律理解せず」 長野・飯田

長野県飯田市の保育園で園児がいる中、アスベスト(石綿)飛散が疑われる違法な改修工事が行われていた。子どもたちがいる施設の工事で石綿が飛散するケースは絶えず、関係者は「表面化したのは氷山の一角」と口をそろえる。

背景には施主や施工業者の認識不足がある。全国的に石綿を使用した建物は耐用年数を迎えて解体・改修が増加しており、対策強化が求められている。【柳楽未来】

「すごい服装だ」。飯田市の私立保育園で昨年12月20日、子どもを迎えにきた複数の保護者は、全身を覆う防護服に防じんマスクを着けた作業員たちとすれ違い、その物々しさに目を疑った。

石綿関連死は推定4500人。

「安価な石綿の使用を続けたい業界の姿勢と、政治の怠慢で規制が遅れた」と批判する。

市民団体「石綿対策全国連絡会議」の古谷杉郎事務局は批判する。

「石綿問題は、<知らなかった>では済まされない。いったん飛散してしまえば取り返しがつかない事態に陥ってしまうことを認識すべきだ」と中皮腫・じん肺・アスベストセンターの永倉冬史事務局長は訴える。

-----------------------------------------

中皮腫・じん肺・アスベストセンター

中皮腫・じん肺・アスベスト センターは、アスベスト(石綿)の吸入から約40年たって発症する胸膜中皮腫・腹膜中皮腫・心膜中皮腫・(アスベスト関連)肺癌・石綿肺(アスベスト肺)等のご本人やご家族の全国的相談窓口として、環境へのアスベスト(石綿)飛散の全国的相談窓口として、アスベスト(石綿)の調査・研究団体として、2003年に発足した民間の非営利団体です。

皆さんの御相談を受けた職員が可能な限りアドバイスを無料で行い、必要に応じて運営委員である医師や弁護士や建築物石綿含有建材調査者等の専門家に相談し、被災者団体、全国の支援団体と協力して活動してきました。

2018年3月段階、労災関連で継続してご相談を受けた累計が992名(中皮腫394名、肺がん195名、労災認定の累計は301名)となりました。

各産業・教員・自治体職員・建物の吹付け石綿による中皮腫等の初業務上認定事案を経験し、日本で初めての中皮腫・肺がん事案の裁判に勝訴して参りました。

建設工事関連の違法改築・解体工事の事前防止や事後解決にも尽力し、建築物の調査や煙突用石綿断熱材について提言、再生砕石の危険も明らかにする取り組みを行って参りました。

そうした経験が評価され、2016年に第31回東京弁護士会人権賞を受賞しております。

いつでも、お気軽にご相談ください。

© 中皮腫 ・ じん肺 ・ アスベストセンター

〒136-0071 東京都江東区亀戸7-10-1 Zビル5F

TEL: 03-5627-6007 ・ FAX: 03-3683-9766

この国を蝕み続ける病理とは

再び注目する「国体」構造

――「国内で起きた米兵による犯罪を、日本の法律では裁けない」。

長らく問題視されながら改正されない日米地位協定を筆頭に、日本はなぜ不自然なまでの「対米従属」に甘んじ続けるのか。白井さんの著書である『国体論』は、この謎を「戦後の国体」という斬新なキーワードを用いて詳細に検証し、大きな議論を巻き起こしている一冊です。

しかし、そういう国々は自分たちがアメリカの従属下にある事実を直視し、少しでも対等にしようと懸命な交渉を重ねています。

ところが、日本の場合は「我々とアメリカは利害関係ではなく、真の友情で結ばれているのだ」と奇妙な理屈をたて、支配されていることを認めようとしない。「思いやり予算」や「トモダチ作戦」といった情緒的な言葉ばかりが多用されるのは、まさにその表れです。

――日本の政権や官僚機構がアメリカに依存しながら利用する状況は、戦前の天皇に対する権力者たちの態度と同じなのではないか。そう考えた白井さんが着目したキーワードが「国体」でした。

天皇を「主権者」と定め、国民はその天皇に身を委ねるという戦前の国家体制を指す「国体」は、日本を近代国家に変えていくための装置として強力に機能しました。天皇と臣民の関係を「家族」にたとえることで、権力による支配の事実を否認したのです。しかし、第二次世界大戦で日本が無残な敗北を喫したことで、国体という言葉もすっかり死語になったかのようにみなされてきました。

ところが、戦後にアメリカという新たな存在に身を委ねて急速な復興を遂げ、世界有数の経済大国となった日本のあり方は戦前と変わっていない。ピラミッドの頂点が「臣民を慈しむ天皇」から「日本を愛するアメリカ」になっただけで、国体の構造は形を変えて存在し続けているのではないかと思い至りました。

――日本の対米従属姿勢を考えるうえで欠かせない興味深い概念が、白井さんが前著で示した造語「永続敗戦」です。

第二次世界大戦で日本が大敗したことは、国民の誰もが知っています。ところが、ほとんどの日本人は、心のどこかで敗戦を認めていないのではないでしょうか。

たとえば、8月15日を「終戦の日」と呼ぶのがその典型です。「敗戦」ではなく「終戦」と言い換えて認めないことこそが、皮肉にも敗戦の結果としての対米従属関係から脱せられない「永続敗戦」の状況を作り出しているのです。

もうひとつ、「歪んだプライド」も日本が敗戦を直視できない原因のひとつでしょう。冷戦構造の中で「アメリカの一の子分」になったことで、「自分たちがアジアの中で唯一の先進国だ」という戦前からの優越意識を持ち越してしまった。

逆に言えば、他のアジアの国々を一段下に見てきた。「アメリカには従うけれど、中国に負けたことは認めない」。妙な自意識が生まれたのです。

こうして、だらしのない対米従属を続け、歪んだ自意識を抱えてきた日本は世界の国々からすれば、まぎれもない「アメリカの属国」と見られている。ここに、日本が経済力に見合った国際的な地位を得られない理由の一端があるのです。

陛下「お言葉」の真意

世界的に見ても、「通商や防衛などの面で都合がいいからアメリカを親分にしておこう」と、対米従属の姿勢をとっている国は珍しくありません。

――各国のメディアから「アメリカにへつらっている」と評される安倍政権の姿勢にも、苦言を呈されています。

今の日本は、ひたすらアメリカのご機嫌をとってすがり付く見苦しい状態に陥っています。

それがはっきり見えたのが、先日、トランプ大統領が「米韓合同軍事演習を停止する」と言いだしたときの小野寺五典防衛大臣の発言です。小野寺氏は「米韓合同演習は地域の平和と安定を確保していく上で重要な柱」と言い切りました。

朝鮮戦争が終わってしまえば在日米軍の駐留根拠の一つがなくなってしまう。これは同時に「アメリカの一の子分」という戦後日本のアイデンティティが崩れることも意味します。それだけは避けたいという日本政府の不安が露骨に表れたのがあの発言なのです。

――対米従属の現状を打開することは難しい。それでも、白井さんが本書の執筆を急ぐ理由となったのが、'16年8月8日に発表された天皇の異例のビデオメッセージ、いわゆる「お言葉」でした。

「お言葉」のなかで天皇は繰り返し、自身の「国民統合の象徴としての役割」を

語りました。

国民の統合は、天皇自らが動き、祈ることよってもたらされる安寧と幸福を国民が集団的に感じることではじめて成り立つという考えです。即位以来、そのために絶えず動き続けた天皇は、ここにきて自身の体力の限界を認識し、天皇の位を去ることを決断しました。

逆に言えば、あの「お言葉」は、自分が退位した後の日本における「国民の統合」に対して、天皇が危機感を抱いていることの表れでした。私自身は、「アメリカを事実上の天皇と仰ぎ続けたままで国民の統合を保つことができるのか」という非常に烈しく、踏み込んだメッセージのように感じました。

失われた20年、あるいは30年と言われるように、日本が長い停滞から抜け出せないのは、「国体化」した対米従属の構造が社会を蝕んでいるからにほかなりません。この足踏み状態から抜け出すには、まず現実を直視することからはじめなくてはならないのです。(取材・文/伊藤和弘)

『週刊現代』2018年8月4日号より

対米従属論とは、戦後の日米関係に関する一見解である。

対米従属とされる吉田茂を代表格とする、いわゆる戦後の日本の保守本流なるものの根本は、従米であるとしている。

さらに戦後、米国による裏工作で日本の対米独立派達がパージされてきた歴史的過程を指摘している。

在日米軍問題の専門家である前泊博盛・沖縄国際大学教授は、日米行政協定(現:日米地位協定)が、アメリカ軍による日本の主権侵害を許し、対米従属をもたらしている核心的な不平等協定のみならず、原子力発電所再稼働問題や検察ファシズムといった構造的な弊害をも日本社会にもたらしている事を分析している。

また多くの対米従属論者が共著した孫崎享、木村朗編著『終わらない<占領> ―対米自立と日米安保見直しを提言する!― 』(法律文化社、2013年)では、対米従属派(属国派)に対する勝利のためには、特定の個人や政党のみに依存する従来の敗北して来た手段のみでなく、 議会や地域を越えた国民的な規模での住民大衆参加型の民主政治でなくては日本自主独立の勝利は達成できないという見解が初めて定式化された。

対米自主独立派の目標は、「占領政策の延長線上で維持されている米軍優位の協定に侵害されている日本の主権の回復」であるというのがこの論の一般的見解である。

矢部宏治は「知ってはいけない ―隠された日本支配の構造―」で、白井聡は「国体論 ―菊と星条旗―」で、日本国憲法の上に日米安保が存在すると喝破した。

田原総一朗はかつてソビエト連邦の衛星国と国境を接していた西ドイツに言及して、『対米従属』を在日米軍が撤退して辞めた場合には日本の歳出を占める防衛費が約3倍以上になると述べている。