最新の画像[もっと見る]

-

小学校出前授業「ジャンボ書道」

4年前

小学校出前授業「ジャンボ書道」

4年前

-

小学校出前授業「ジャンボ書道」

4年前

小学校出前授業「ジャンボ書道」

4年前

-

小学校出前授業「ジャンボ書道」

4年前

小学校出前授業「ジャンボ書道」

4年前

-

小学校出前授業「ジャンボ書道」

4年前

小学校出前授業「ジャンボ書道」

4年前

-

小学校出前授業「ジャンボ書道」

4年前

小学校出前授業「ジャンボ書道」

4年前

-

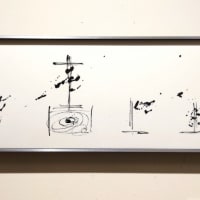

「八重柏冬雷獨り展」お礼

4年前

「八重柏冬雷獨り展」お礼

4年前

-

「八重柏冬雷獨り展」お礼

4年前

「八重柏冬雷獨り展」お礼

4年前

-

「八重柏冬雷獨り展」お礼

4年前

「八重柏冬雷獨り展」お礼

4年前

-

「八重柏冬雷獨り展」お礼

4年前

「八重柏冬雷獨り展」お礼

4年前

-

「八重柏冬雷獨り展」お礼

4年前

「八重柏冬雷獨り展」お礼

4年前

文字は、墨ですか?なんか青っぽく見えるけど。

目のせいかな?

とにかく、これいいワー……

光の加減か、上に塗った土のためか、

どうしてでしょう?

私にもよくわからない。

すみません。

こうやって、

マニアックにそっくりな臨書も時には面白いですね。

楽しいですよ。

「本物だ」といってある人に見せたら、

信じてくれた。やったね・・・。

見るだけだっていいじゃないですか。

私の作品は、まだまだその域に達していないというか、

ずっと無理でしょう、きっと・・・。

でも、懲りずに遊びに来て下さい。

修行が足りないようです。すみません。

もう既に木簡のことはよくご存知かもしてませんが、

ちょっと説明させてください。

木簡とは、中国漢時代に書かれた肉筆のもので、現在一般に書かれている草書、行書、楷書のもとになった書体なのです。ですから筆の使い方も非常に素朴で開放的であり、自由な気持ちで書かれています。この書体が発展して現在の一般的な楷書などが成立しているのです。

書を学ぶものは必ずこの木簡を学び、開放的な筆使いを学ぶのです。特にわれわれ前衛書をやっているものは、木簡は必修といっても過言ではないでしょう。

自由な気持ちで開放的に表現されたこの木簡は、学ぶものにとって奥の深い魅力的なものなのです。そして、書いた人の息づかいも聞こえてくるように感じます。臨書することによってそれが分かっていただけると思うのですが。

以上が私が感じている木簡の魅力です。

ただ、

私の臨書がその魅力を十分に伝えていないところは反省しています。

また精進しなくっちゃ。

そういうことだったのですね。

よくわかりました。

やっぱり基本から学ばなくてはだめですね。